新型コロナウイルスのワクチンについて、日本国内での使用に向けた承認申請の動きや、承認の判断に向けた手続きの状況、それに日本国内での予防接種開始に向けた国や自治体の準備状況など、最新情報をまとめています。

コロナワクチン

日本国内の状況は

目次 ※ クリックすると各項目に移動 ※ タップすると各項目に移動

米ファイザーのワクチン 日本国内の治験でも「中和抗体」増加を確認(2/11)

2021年2月11日

アメリカの製薬大手ファイザーが開発した新型コロナウイルスのワクチンについて、国内の日本人に行われた治験でも、海外と同様にウイルスの働きを抑える「中和抗体」の増加が確認されたことが関係者への取材で分かりました。厚生労働省は2月12日、専門家の部会を開いて承認の可否を判断する方針です。

ファイザーは日本政府と7200万人分のワクチンを年内に供給する契約を交わし、2020年12月、厚生労働省に承認を求める申請を行いました。

ファイザーは海外で4万人以上に行った治験で95%の有効性が確認されたとしていて、1月末には国内の20歳以上の日本人160人に行った治験のデータも提出しています。

厚生労働省は人種によって有効性や安全性に差がないかを審査していますが、国内の治験でも、海外と同様に接種した人で、ウイルスの働きを抑える「中和抗体」の増加が確認されたことが関係者への取材で分かりました。

年齢が若い人ほど、中和抗体がより増える傾向も見られたということです。

厚生労働省は2月12日、専門家でつくる部会を開き、承認の可否について判断を求める方針で、海外で接種が始まっている状況も踏まえ、承認が了承される公算が大きくなっています。

部会が了承すれば、厚生労働省が正式な承認に向けて手続きを進めることになります。

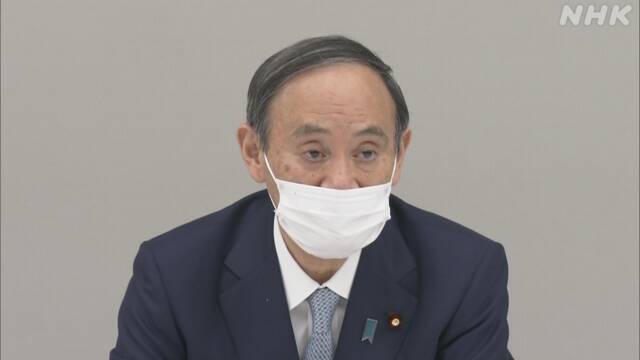

菅首相 ワクチン接種開始“来週半ばには医療関係者、高齢者は4月から”(2/10)

2021年2月10日

新型コロナウイルスのワクチン接種に向けて、菅総理大臣は、日本医師会の中川会長と会談し、すべての国民に安心して接種してもらえるよう協力していくことを確認しました。

菅総理大臣は、2021年2月10日午後、総理大臣官邸で日本医師会の中川会長と会談しました。

この中で、菅総理大臣は、新型コロナウイルスのワクチン接種について「有効性と安全性を確認したうえで、来週半ばには、医療関係者への接種を開始し、高齢者については、2021年4月から接種したい」と述べました。

そのうえで「ワクチンは感染対策の決め手であり、すべての国民に安心して接種していただける体制を構築することが国の責務だ」と述べ、接種への協力を要請しました。

これに対し、中川会長は「国民が安心して速やかに接種を受けられるよう使命感を持って、全面的に協力していく覚悟だ」と応じました。

また中川会長は「地域の実情に合わせた柔軟な対応が必要だ。既成の枠にとらわれない、多様な在り方を認めてほしい」と述べ、基礎疾患のある高齢者などには、集団接種だけでなく、地域の医療機関での個別接種も進めるよう求めました。

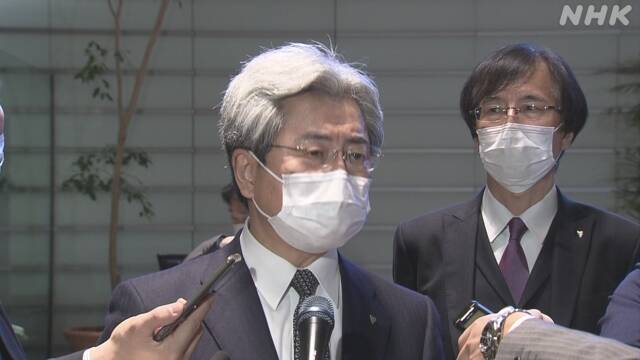

会長「体制構築に自治体と医師、医薬品卸の関与が絶対不可欠」

日本医師会の中川会長は、菅総理大臣と会談したあと記者団に対し「ワクチンは、医療関係者も国民も大変期待しているし、医師会も本当にやる気になっている。接種体制のシステムについて情報が錯そうしているが、確定していることとしていないことについて、全部情報を開示してくれれば、全国の現場は安心するのではないか。接種には多くの医師が参加するので、接種体制の構築には、自治体と医師、医薬品卸の関与も絶対不可欠だ」と述べました。

ワクチンの冷蔵輸送にバイク利用不可 振動で品質低下のおそれ(2/10)

2021年2月10日

新型コロナウイルスのワクチンについて厚生労働省は、冷凍せずに輸送した場合、振動で品質や有効性が低下するおそれがあるとして、バイク便などで輸送しないよう自治体に通知しました。

アメリカの製薬大手ファイザーのワクチンについて、厚生労働省は専用の冷凍庫を使ってマイナス75度前後で保管し、必要に応じて接種を行う診療所などに冷蔵した状態で輸送するよう自治体などに求めています。

一部の自治体は、バイク便などで輸送することを計画している一方「命にも関わるワクチンなので輸送方法を具体的に示してほしい」などといった不安の声も聞かれ、厚生労働省がファイザーと対応を検討していました。

その結果、厚生労働省は、解凍したワクチンに振動を与えると品質や有効性が低下するおそれがあるとして、2月10日に輸送に関する新たな指針をまとめました。

指針では、

▽ワクチンが入った容器を、国が用意した保冷バッグに入れて固定し、

▽バイクや自転車の利用を避けて、安定した状態で運搬するよう求めています。

また、

▽市町村などの責任で運送業者に委託することも認め、

▽輸送にかける時間は、原則3時間以内、離島に運ぶ場合などでも12時間以内としています。

厚生労働省は2月10日に新しい指針を自治体に通知し、必要な体制の整備を進める方針です。

“分解され効果なくなるおそれも”

ワクチンの品質管理に詳しい亀田総合病院の舟越亮寛薬剤管理部長は「ワクチンの中の『mRNA』と呼ばれる遺伝情報の伝達物質は不安定で、揺らすと化学反応が起きて分解されやすくなってしまう。新しい医薬品なのでどれほどの振動を与えると分解が促進されるのかは分かっていないが、完全に分解されるとワクチンの効果がなくなるおそれすらある」と指摘しています。

そのうえで、輸送の方法について「まだ詳しいデータが公開されていないので国が指針で示したとおり『慎重に取り扱うように』としか言えない。過度な振動を与えるのを極力避けるしかないのではないか」としています。

“ワクチン接種後も感染対策を徹底する必要” 田村厚生労働相(2/10)

2021年2月10日

新型コロナウイルスのワクチン接種について、田村厚生労働大臣は衆議院予算委員会で、発症を防ぐ効果が期待される一方で、感染自体を防ぐかどうかは一定の期間を経ないと検証できないとして、接種後も感染対策を徹底する必要があるという認識を示しました。

この中で田村厚生労働大臣は、ワクチン接種をめぐり「国際的には『発症予防の効果が期待される』となっている。発症しなければ重症化もしないので、そういう意味で命を助けていく効果を期待されている」と述べました。

そのうえで「接種後に感染するかや、仮に感染したあと他人にうつす能力があるかは、ワクチンを打ったあと時間が経過してからでないと検証できず、コメントできるだけのエビデンスがない。まだ分からないので、仮にワクチンを接種したとしても感染を防ぐための、いろいろな対応をお願いしたい」と述べました。

また、田村大臣は、アメリカの製薬大手ファイザーが開発したワクチンで、1つの容器から接種できる回数をめぐり「2020年12月にファイザーから『特別な注射器を使えば、6人分接種できる』という連絡があったが、世界中で取り合いをしているようだ。国内メーカーにも増産をお願いしているが、既存の工場で対応するのは難しいという話もある」と説明しました。

そのうえで「5人分接種できる注射器は確保しているので、注射器が『足りない』ということはない。あとはワクチンの問題で、計画されている人数分を打てるようワクチン接種を担当している河野大臣と協力して確保していきたい」と述べました。

一方、新型コロナウイルスの接触確認アプリ「COCOA」で、一部の利用者に通知が行われていなかったトラブルについて、田村大臣は「いろんな不具合について、今なお連絡がくるし、このアプリは何度も問題を起こして利用者にご迷惑をおかけしている。専門家を入れて、しっかりと検証していきたい」と述べました。

平井デジタル相 “できるだけ早く不具合なくしたい”

また、平井デジタル改革担当大臣は「厚生労働省をサポートして、できるだけ不具合を早くなくしていきたい。役所の発注能力のなさと、システム発注の管理ができていないのは明らかで、こういうことをカバーするためにも、デジタル庁はきっちりやれる体制を用意したい」と述べました。

米ファイザーのコロナワクチン 5回分しか接種できない理由とは(2/10)

2021年2月10日

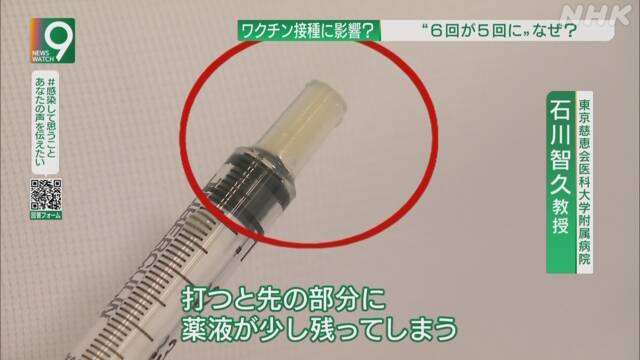

アメリカの製薬大手、ファイザーが開発した新型コロナウイルスのワクチンについて、1つの容器から6回の接種ができると想定されていましたが、厚生労働省は2月9日、国内で用意されている注射器では5回しかできないことを明らかにしました。これについてワクチンの接種の準備を進めている大学病院で理由を聞きました。

東京 港区にある東京慈恵会医科大学附属病院で、医療従事者へのワクチン接種のリーダーを務める石川智久教授によりますと、今、使われている注射器では、ファイザーのワクチンで、1つの容器から6回分の接種を行うことは難しいと感じていたということです。

このワクチンは、1回の接種ごとにバイアルと呼ばれる容器から、注射器で1回分の量を吸い出して接種することになっています。

1つのバイアルには1回、0.3ミリリットルのワクチンが6回分入っています。

しかし、注射器でワクチンを吸い出していくと、6回目にはバイアルの中に1回の接種に必要な0.3ミリリットルが残っていないということです。

これは、国内で一般的に使われている注射器では、針の付け根の部分に少量のワクチンがたまる構造になっていて、0.3ミリリットルのワクチンをとる際には、実際にはそれよりも多く吸い出してしまっているからだということです。

注射器の中に残ったワクチンは、押し込んでも出てこないため、このまま捨てるしかないということです。

海外では欧米を中心に、針の付け根の部分にワクチンが残らないように、押し込む部分の先端に突起がついた特殊な形の注射器が流通しているということですが、海外でも不足しているということです。

石川教授は「院内で準備を進める中で、試しに作業してみたところ、1つの容器に入っている量を6人分に分けるのは難しそうだという話が現場では出ていた。世界中で初めてのことなので、そのつど対応しながら準備を進めて、医療を守りたい」と話していました。

国内のシリンジ確保は

新型コロナウイルスのワクチンの接種に備え、厚生労働省は去年の夏からシリンジ(注射筒)の確保を進めてきました。

厚生労働省によりますと、これまでに国内の9社との間で、合わせて2億本を超えるシリンジを購入する契約を結んでいるということです。

一方で契約しているのは、国内の医療現場で一般的に使用されているシリンジが中心で、6回分を採取できる特殊なシリンジはほとんど含まれていないということです。

厚生労働省は、メーカーに特殊なシリンジを生産できないか問い合わせていますが、必要な数を確保できるめどは立っていないとしています。

ファイザーからは、当初、必要なシリンジの種類について説明がありませんでしたが、2020年12月に「1つの容器で6回の接種を検討している」と連絡があり、1月になって正式に方針を伝えられたということです。

厚生労働省は、ファイザーから2021年内に1億4400万回分の供給を受ける契約を結んでいて、必要な量のワクチンを供給するようファイザーと交渉を進めています。

厚生労働省は「現時点では供給への影響についてコメントできない」としています。

新型コロナワクチン 安全輸送のための指針作成へ 厚労省(2/8)

2021年2月8日

新型コロナウイルスのワクチンの接種を進める上で課題となるのが接種する施設への「輸送」です。厚生労働省は、運送業者に委託することを認めていますが、慎重な取り扱いが必要で、自治体からも問い合わせが寄せられていることから安全に輸送するための指針を作成する方針を決めました。

アメリカの製薬大手ファイザーのワクチンについて、厚生労働省は、医療機関などで専用の冷凍庫を使ってマイナス75度前後で保管し、必要に応じて2度から8度の冷蔵状態で、接種を行う診療所などに輸送するよう自治体などに求めています。

厚生労働省は、輸送にかける時間を原則3時間以内としたうえで運送業者に委託することも認めていて、一部の自治体はバイク便やトラックでの輸送も計画しているということです。

一方、ファイザーの担当者はNHKの取材に対し「輸送には慎重な取り扱いが必要で、冷凍していない状態でバイク便などで運んだ場合の品質を保証するデータはなく、必ずしも推奨できない」としています。

また、厚生労働省には、輸送方法に関する問い合わせが自治体から寄せられているということです。

このため、厚生労働省は、ワクチンを安全に輸送するための指針を新たに作成する方針を決めました。

すでにファイザーとも協議を始めていて、2月中に自治体や医療機関に示すことにしています。

カナダでは詳しい輸送指針

ファイザーのワクチンの輸送について、海外ではすでに詳しい指針を設けているところもあります。

カナダのサスカチュワン州の保健当局は、解凍したワクチンを冷蔵状態で輸送する際、衝撃を与えすぎると品質が損なわれて、有効性にも影響しかねないとしています。

このため、ワクチンに衝撃や振動をできるだけ与えないよう、移動距離を最小限にして砂利道でなく舗装された道路を通るべきだなどとしています。

また、同じカナダのオンタリオ州の保健当局も、ワクチンを衝撃や振動から可能なかぎり守る必要があるとしたうえで、輸送は訓練を受けた医療機関や保健所のスタッフか、低温状態での輸送を専門にする運送業者が行うべきだとしています。

EU 域内で生産のワクチン 日本への輸出を許可(2/6)

2021年2月6日

ワクチンの輸出を許可制にしているEU=ヨーロッパ連合が、域内で生産されたワクチンの日本への輸出を許可したことがわかりました。アメリカの製薬大手、ファイザーなどが開発したワクチンとみられますが、詳細は明らかにされていません。

これは、EUの執行機関、ヨーロッパ委員会の関係者が明らかにしたもので、域内で生産されたワクチンを日本に輸出するための申請を受けて、内容を精査した結果、2月5日に許可を決定したということです。

許可を受けたのは、アメリカの製薬大手ファイザーとドイツのビオンテックが開発したワクチンとみられますが、詳細は明らかにされていません。

EUは、これまでにファイザーなど3つのワクチンに販売許可を出していますが、当初の供給量は、予定を大幅に下回っています。

このため、ワクチンを域外に輸出する際には、事前に申請し許可を得ることを義務づける措置を2021年1月から3月までの予定で導入していて、WHO=世界保健機関が、輸出の規制につながるとして「非常に憂慮すべき傾向だ」と表明するなど、懸念の声が上がっていました。

日本国内2例目 アストラゼネカも承認申請 新型コロナワクチン(2/5)

2021年2月5日

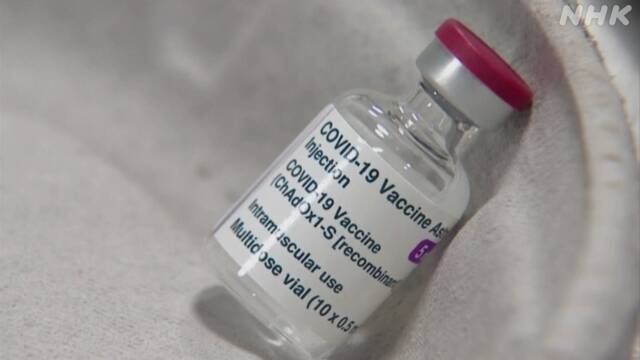

イギリスの製薬大手アストラゼネカは、開発した新型コロナウイルスのワクチンについて、2021年2月5日、厚生労働省に承認を求める申請を行いました。日本国内での承認申請はファイザーに続いて2例目です。

アストラゼネカは、オックスフォード大学と共同で新型コロナウイルスのワクチンを開発し、イギリスやインドでは2021年1月から接種が始まっています。

アストラゼネカは、2021年2月5日、日本国内での使用に向け、厚生労働省に承認を求める申請を行いました。

新型コロナウイルスのワクチンで国内で承認申請が行われるのは、アメリカの製薬大手ファイザーに続いて2例目です。

アストラゼネカは、国内で日本人に実施している治験のデータを2021年3月中に提出する方針で、厚生労働省は海外のデータと合わせて有効性や安全性を速やかに審査することにしています。

アストラゼネカは、日本政府との間で6000万人分のワクチンを供給する契約を結んでいて、厚生労働省が承認すれば、国内の製造拠点から4000万人分以上が供給される見通しです。

官房長官「有効性・安全性などをしっかり確認」

加藤官房長官は午後の記者会見で「今回の申請には海外試験の成績などは添付されているが、国内治験のデータなどは現在、整理中で、2021年3月中に追加的に提出される予定だと聞いている。今後、提出されたデータや最新の科学的知見に基づいて、有効性・安全性などをしっかり確認し、判断されていくものと承知している」と述べました。

2度から8度で6か月間保管可能

厚生労働省によりますと、日本政府が供給を受ける契約を結んでいる欧米の3社のうち、ファイザーのワクチンはマイナス75度前後、モデルナのワクチンはマイナス20度前後での保管が必要です。

一方、アストラゼネカによりますと、今回、承認申請をしたワクチンは、2度から8度で少なくとも6か月間保管できるということです。

このため、医療機関での管理や接種会場までの輸送も冷蔵庫を使ってできるとしています。

ワクチン接種へ準備進む きょうの各地の動きは(2/3)

2021年2月3日

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ“切り札”として期待されているワクチン。今、全国で接種に向けた準備が進んでいます。3日の動きをまとめました。

1. 仮設の接種会場 丸ごと建てて提供<大阪>

大阪市の会社は大型テントを使った仮設の接種会場を丸ごと建てて提供するサービスを始め、接種作業のシミュレーションが行われました。

このサービスはイベント用の機材などのレンタルを行う大阪市の会社が始め、大阪 住之江区にある会社の敷地には1日から2日にかけて大型のテントやパーティションを使って仮設の会場が建てられ、3日、接種の作業の流れを確かめるシミュレーションが行われました。

幅15メートル、長さ25メートルの会場の内部には、厚生労働省の手引きに従って受付や同意書を記入するスペース、待合所などが設けられています。

また、会場は一方通行で同時に3系統の人の流れで接種を進めることができ、接種が終わった人の待機場所として別の大型テントも設置されています。

3日は自治体の担当者も訪れ、中の様子を動画で撮影したりいすの間隔を測ったりしていました。

大阪 寝屋川市の担当者は「特設会場を作るための勉強にきました。今回得られた情報をもとに導入するか検討を進めていきたい」と話していました。

レンタル会社によりますと、今回の規模の会場を設置するには1000平方メートル=おおむねテニスコート4面程度の広さが必要ですが、1日ほどで建てられるということです。

また、設置とレンタルの費用は1か月でおよそ2000万円だということです。

レンタル会社「西尾レントオール」の西尾公志社長は「自治体も悩んでいると思いわれわれの資材でできるものを作ってみた。各自治体の実情に合わせた規模の会場を提供したい」と話していました。

2. 接種状況把握のシステム 概要を市町村に通知<政府>

新型コロナウイルスのワクチンの接種に向けて、政府はマイナンバーを活用して自治体が個人単位の接種状況をリアルタイムに近い形で把握できる新たなシステムの構築を進めていて、3日、その概要を全国の市町村に通知しました。

それによりますと、新たなシステムが構築されれば引っ越しなどの事情で2回の接種を異なる自治体で受けたり、接種に必要なクーポン券を紛失したりした場合の対応が向上するしています。

そして、クーポン券に印刷された番号やバーコードを読み取って接種状況を把握する仕組みを導入し、接種の会場ではマイナンバーやマイナンバーカードを扱うことはないとしています。

また、新たなシステムは接種の予約には対応しないものの、自治体が導入する場合は連携も検討するとしています。

政府は新たなシステムについて今後も自治体に情報を提供し、円滑なワクチン接種につなげたいとしています。

3. チーム発足 課題の解決へ<東京>

東京では、都や医師会、区市町村などからなるチームができました。

3日は都庁で初会合が開かれ東京都の梶原副知事は「今回の大規模接種は過去に例をみない一大プロジェクトだ。情報を共有し連携を深めて、円滑かつ迅速な接種体制の構築に向けチームとして一丸となって進めていきたい」と述べました。

会合は冒頭をのぞいて非公開で行われ、都によりますと医師会からは住民より先に接種が予定されている医療従事者の数などが報告されたということです。

また、区市町村からは住民への接種に向けた準備状況が報告されたということです。

チームでは今後、実際の接種に向けた会場の確保状況などを共有して課題の解決を図るほか、都が国との調整などを行い接種スケジュールなどの情報を示していきたいということです。

4. 集団接種想定の訓練<鳥取 琴浦町>

鳥取県の琴浦町は集団接種を想定した訓練を行い、接種にかかる時間や職員の配置などを確認しました。

訓練はワクチンの集団接種の会場となることが想定されている琴浦町の保健センターで行われ、町の職員およそ40人が参加しました。

職員は住民や医師などの役にそれぞれ分かれると、住民役が問診票への記入やワクチンの接種、その後の経過観察までの流れを体験し、接種にかかる時間や誘導にあたる職員の配置などを確認しました。

訓練のあと、町の担当者が気付いた点について意見を交わし、

▽誘導役の職員が不足していることや

▽移動する先を示すための床の矢印がわかりにくかったことが課題にあげられました。

また、

▽国が全国の自治体に参考にしてもらおうと示した集団接種の会場の配置図にとらわれることなく、柔軟に対応したほうがよいという意見も出されました。

琴浦町の小松弘明町長は「集団接種に向けて今回見つかった問題を再度検討しシミュレーションを繰り返して備えたい」と話していました。

厚労省 ワクチン接種 自治体などと情報共有のシステムを整備(2/3)

2021年2月3日

厚生労働省は、新型コロナウイルスのワクチンの接種を円滑に進めるため、市町村への分配量などの情報を自治体などと共有する新たなシステムを整備することにしています。

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は国と自治体で分配量を決めたうえで接種会場となる医療機関などに納入する方針で、関係機関の調整や情報共有を円滑に行うため、専用のシステムの開発を進めています。

名称はワクチン接種円滑化システム「V-SYS」で、都道府県や市町村、医療機関、卸業者などが、希望するワクチンの量や実際に分配される量、それに接種が行われた回数などの情報をインターネット回線で共有します。

また、接種を受けられる医療機関のリストや取り扱っているワクチンの種類、予約状況などの情報は一般向けの専用サイトでも公開する予定だということです。

厚生労働省は、接種の開始に向けてシステムの整備を急ぐとともに自治体向けの説明会も開くことにしています。

医師不足の地域 ワクチン接種に課題 北海道東部(2/3)

2021年2月3日

新型コロナウイルスのワクチン接種について、医師不足の地域が多い北海道東部の市町村を対象にNHKが聞き取りを行った結果、医師の確保など体制の構築が厳しいとする回答が多くを占めました。通常の医療との両立を懸念する声もあり、医師の少ない地域をどのように支援していくかが課題となっています。

新型コロナウイルスのワクチンについて、政府は、できるかぎり2月下旬から医療従事者を対象に始め、4月1日以降、高齢者への接種を行いたい考えで、自治体が医師などの接種体制を確保することになっています。

NHKが医師不足の地域が多い北海道東部の釧路・根室地方の13の自治体に準備状況を聞いたところ、医師の確保については「足りない」「厳しい」などとする回答が相次ぎました。

接種を担う医師については、羅臼町では人口およそ4700人に対し常勤の医師が1人、浜中町では人口およそ5700人に対し内科医が1人、標津町は人口およそ5100人に対し内科医が3人と少ない状況だということです。

また、厚生労働省が65歳以上の高齢者を対象におよそ3か月間で必要な2回の接種を受けられる体制を整備するよう求めていることを踏まえ、今の体制で接種を3か月以内に終えられるか尋ねたところ、多くの市町村が「難しい」、「不安」などと厳しいという見通しを示しました。

近隣の市町村と共同の接種会場を設けることも認められていますが、それぞれ面積が広く互いの距離も離れていることなどから、共同の接種を検討しているところはありませんでした。

また、市町村の中からは「医師が接種に専念すると通常の診察を休診せざるをえない」という懸念の声も出ていて、医師の少ない地域をどのように広域的に支援していくか課題となっています。

「3000人を3人の医者で接種はなかなか厳しい」

北海道東部にある人口およそ7500人の白糠町は、町内に公的な医療機関がなく、民間のクリニックに内科医が3人勤務しています。

ワクチンの接種体制の確保はほかの自治体も同じように大変で応援は求めづらいとして、町単独で体制を整えることを決めました。

通常の診療との両立を図るため、町内の内科医3人のうち2人がワクチン接種を担当、1人が通常の診療にあたることを検討していて、限られた医療体制で準備を進めています。

集団接種の会場として町内の公共施設3か所を押さえたほか、ワクチンを超低温で保管する専用の冷凍庫を置くため役場内の倉庫で新たに電気設備の工事も行っています。

しかし、こうした準備の積み重ねをしても町内のおよそ3000人の高齢者への接種を3か月間で終えられるかは現時点で見通せないといいます。

ワクチン接種を担当する介護健康課の二色郁子課長は、「3000人を3人の医者で接種するのはなかなか厳しい数だと思っています。ワクチンがいつ届くのか、またワクチンの数によって接種できる人数が限られてくるので、集団接種を日程的に何回組まないといけないのかが課題になっています」と話しています。

町外から応援求める町も

北海道東部の知床半島に位置する羅臼町では、およそ4700人の人口に対し、常勤の医師は診療所に勤務する1人だけです。

一方、町の高齢者はおよそ1500人で、1人の医師がワクチン接種にかかりきりになると、通常の診療への影響が懸念されます。

このため、町は町外から医師の応援を求めることを決め、これまでに50キロ余り離れた中標津町から医師1人の派遣が決まりました。

しかし、通常の診療とワクチン接種を両立させるには、もう1人必要だとして450キロ離れた札幌市や150キロ離れた釧路市にも応援を求めています。

町内唯一の医師で、知床らうす国民健康保険診療所の木島真さんは「ふだんは常勤1名の体制で、それだけでワクチンを全部うちきるのは無理だと思います。医師の確保に関して、何らかの補助があるといいと思います」と話しています。

河野大臣 日本へのワクチン輸送日時非公開 セキュリティーから(2/2)

2021年2月2日

新型コロナウイルスのワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣は、ワクチンを海外から日本に輸送する日時や場所などについて、セキュリティーの観点から非公開にしたいとして、「取材や報道は控えていただけるとありがたい」と述べました。

アメリカの製薬大手、ファイザーが開発した新型コロナウイルスのワクチンについて、フジテレビは「承認と供給が順調に進んだ場合、運輸当局などが、早ければ2月14日にも第1弾を日本に到着させる方向で準備に着手した」と報じました。

これを受けて、ワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣は、記者団に対し「ワクチンの海外から日本への輸送に関し、セキュリティーの観点から不測の事態を起こしたくない。このため、輸送の日時や場所については、非公開にさせていただきたい。取材、報道は控えていただけるとありがたい」と述べました。

また、「不測の事態」については「テロから妨害行為に至るまで、いろんなことがありうると思っている」と説明しました。

一方、河野大臣は「接種の開始時期や、どこから、どのような順番で接種するかなど国内での接種に関する動きは、確定次第、逐一お知らせしていきたい」と述べました。

河野大臣 ワクチン接種で自治体への補助金“倍増”の考え(2/1)

2021年2月1日

新型コロナウイルスのワクチン接種のために自治体に配分する補助金について、接種を担当する河野規制改革担当大臣は、自治体から「足りない」という声が出ていることを受けて、金額を倍増させる考えを示しました。

政府は、新型コロナウイルスのワクチン接種にかかる費用について、各自治体に総額1362億円の補助金を配分することで、国が全額を負担するとしています。

これについて河野大臣は、東京 永田町の合同庁舎で記者団に対し「当初示した補助金の上限額では足りないという声が多かった」と述べ、補助金を倍増させる考えを示しました。

そのうえで「自治体にとってはワクチンの接種という事業が追加されるわけであり、業務は増えるが、財政的な負担が自治体に重くのしかかることはなく、安心して頂けると思っている」と述べました。

ワクチン保管する超低温冷凍庫 各地の病院への発送作業始まる(2/1)

2021年2月1日

新型コロナウイルスのワクチン接種が始まるのを前に、ワクチンをマイナス75度前後の超低温で保管する特殊な冷凍庫を各地の病院に発送する作業が始まっています。

政府は、アメリカの製薬大手ファイザーのワクチンについて、医療従事者を対象にした接種をできるかぎり2月下旬から始めたいとしています。

このワクチンはマイナス75度前後での保管が必要で、政府はディープフリーザーと呼ばれる超低温冷凍庫を各地の国公立病院に発送する作業を始めました。

冷凍庫は、都内のメーカーが政府からの増産の要請を受けて、海外の工場をフル稼働させて製造したもので、医療従事者への先行接種を行う全国100の国公立病院に1台ずつ送られます。

2月1日は、横浜市内の倉庫で担当者が発送先の確認などを行っていました。

冷凍庫は、マイナス65度からマイナス80度に対応し、内部の温度の推移を1分ごとに記録する機能があり保管状況を常時、確認できるということです。

政府は今後、一般向けの接種に向けて超低温冷凍庫およそ1万台を確保し、6月にかけて全国の自治体に配備する計画です。

冷凍庫を製造した「EBAC」の佐々木健社長は「ワクチンを安心して接種してもらうため、1日も早く冷凍庫を全国にお届けできるよう全力を尽くしたい」と話していました。

新型コロナワクチン 副反応調査へ研究班を立ち上げ 厚労省(1/30)

2021年1月30日

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は先行して接種を受ける医療従事者への副反応を調べるため、新たに研究班を立ち上げました。

日本政府はアメリカの製薬大手ファイザーのワクチンについて、承認されれば、できるかぎり2月下旬から医療従事者に先行して接種を始めたいとしています。

厚生労働省によりますと、先行接種が行われるのは国立病院機構など全国の合わせて100の国公立病院で、同意が得られた20歳以上の医師や看護師など合わせて1万人以上が対象となります。

厚生労働省は、接種後の副反応を調べるため、1月29日、新たに研究班を立ち上げました。

2回目の接種を受けてから28日が経過するまで体温や接種部位の状態などを各医療機関で観察し、副反応に関するデータを集めるということです。

データは定期的に公表する方針で、ほかに日本が供給を受ける契約を結んでいるモデルナやアストラゼネカのワクチンについても、承認されれば調査の対象に加えることにしています。

米ファイザー 治験データを厚労省に提出 2月に承認の是非判断へ(1/29)

2021年1月29日

国内で唯一、新型コロナウイルスのワクチンの承認申請を行っている、アメリカの製薬大手ファイザーは、国内で実施している治験のデータを1月29日、厚生労働省に提出しました。厚生労働省は、海外の治験のデータと合わせて2月に承認の是非を判断する方針です。

国内で唯一、新型コロナウイルスのワクチンの承認申請を行っているファイザーは、日本政府との間で年内に7200万人分のワクチンを供給する契約を交わしています。

政府によりますと、ファイザーは20歳以上の日本人160人を対象に行ってきた治験のデータについて、当初、2月中にまとめる予定でしたが、日本政府の要請を受けて1月に前倒しする方針を示していました。

関係者によりますと1月29日、ファイザーから厚生労働省に国内の治験のデータが提出されたということです。

厚生労働省はすでに海外の治験のデータをもとに審査を進めていて、2月に専門家会議を開いて承認の是非を判断することにしています。

承認された場合、政府はできるかぎり2月下旬から医療従事者を先行して順次、接種を始めたいとしています。

政府「冷凍庫の準備整った 1月30日から発送」

政府は、総理大臣官邸のツイッターに、新型コロナウイルスのワクチン接種に関する新たな情報を投稿しました。

それによりますと、ファイザーのワクチンを保管する冷凍庫について「医療従事者への先行接種のためのマイナス75度の冷凍庫の準備が整った。全国100会場に向けて順に発送する。1月30日から実施できることになった」としています。

政府は医療従事者を対象とした接種について、できるかぎり2月下旬から始めたいとしています。

コロナ “ワクチン接種の不審な電話に注意を” 河野規制改革相(1/29)

2021年1月29日

新型コロナウイルスのワクチン接種を担当する河野大臣は、閣議のあとの記者会見で、自治体が接種のために費用や個人情報を求めることはないとして、不審な電話などに注意するよう呼びかけました。

この中で、河野規制改革担当大臣は「自治体を名乗って『ワクチン接種にいくらかかる』とか『後日返金されるから10万円を振り込め』というような電話があったという相談が消費者庁に寄せられている」と述べました。

そのうえで「市町村が、ワクチン接種のために、お金を求めることはなく、個人情報を電話で集めたり、求めたりということもない。相談は全体的には多くないと思うが、これから増えてくる可能性があるので『そういうことは絶対にない』と、きちんとお伝えしていきたい」と述べました。

また1月27日、川崎市で行われた全国初となる集団接種を想定した訓練について「問診に時間がかかるという声があったので、医師の数をどうするかなど、改めて考えていかなければならない。動画を撮影しているので、自治体にも共有し、接種計画を作るときの参考にしていただきたい」と述べました。

ワクチン接種 接種クーポン送付の際に予診票同封も検討 政府(1/29)

2021年1月29日

新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、政府は接種に必要なクーポン券を住民に送付する際、健康状態を確認する予診票を同封することも検討するなど円滑に実施するための体制整備を進めています。

新型コロナウイルスのワクチン接種について政府は、できるかぎり2月下旬から医療従事者を対象に始め、4月1日以降、高齢者への接種を行いたい考えです。

接種を円滑に実施できるよう政府は、接種に必要なクーポン券を住民に送付する際、健康状態を確認する予診票を同封し、事前の記入を促すことも検討しています。

また接種を希望しても当日、体調が悪く会場に出かけられない高齢者などへの対応も必要になるとして、規模の小さいクリニックも含め医療関係者への協力を求めることも検討しています。

さらに国民の不安解消にもつなげるため、ワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣は、相談を受け付けるコールセンターを2月設置することを目指す考えを示しました。

政府は、引き続き河野大臣を中心に自治体などの意見も聞きながら体制を整備していくことにしています。

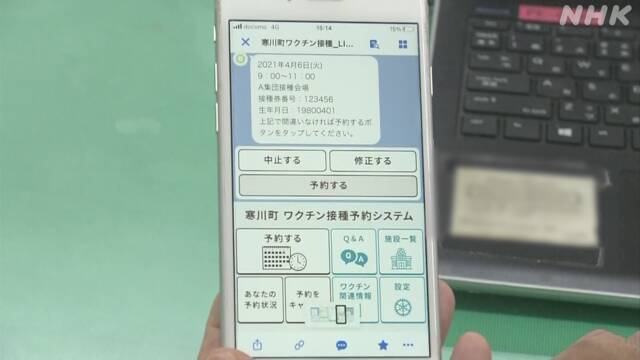

“スマホアプリでワクチン接種予約” 「LINE」がシステム開発(1/28)

2021年1月28日

通信アプリ大手のLINEが、スマートフォンのアプリ上で新型コロナウイルスのワクチン接種の予約ができるシステムを作りました。およそ100の自治体が導入を決めたり、検討したりしているということです。

LINEが開発したシステムは、スマートフォンの無料通話アプリを使って24時間いつでも新型コロナウイルスのワクチン接種を予約することができます。

原則として、自治体が持っている公式アカウントにアクセスして、性別や年代、基礎疾患の有無について回答したうえでワクチン接種の希望日を選び、そのあと自治体から通知される接種券の番号や名前などを登録するという手順です。

会社によりますと、システムを活用すれば自治体側の事務の負担軽減につながるとして導入を働きかけていて、これまでのところ神奈川県寒川町と和歌山県紀の川市が導入を決めているほか、およそ100の自治体が導入を検討しているということです。

高齢者へのワクチン接種「最短でも4月1日から」河野規制改革相(1/27)

2021年1月27日

新型コロナウイルスのワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣は、1月27日夜、記者団に対し、高齢者への接種は早くても4月1日以降になると明らかにしました。

新型コロナウイルスのワクチン接種について、政府は、できるかぎり2月下旬から医療従事者を対象に始めたいとしており、その後、高齢者、基礎疾患のある人、それ以外の人の順に接種を進めていく方針です。

ワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣は、1月27日夜、記者団に対し「医療従事者の数や、ワクチンを供給するファイザー社とのやり取りの状況に鑑みて、高齢者への接種は、最短でも4月1日からとなる」と述べました。

そして、こうした見通しを全国知事会などに伝えたとしたうえで「供給スケジュールが確定しているわけではないが、自治体は3月に接種に必要な施設をおさえる必要はない。自治体と情報を共有して準備をスタートしたい」と述べました。

前例なき規模 ワクチン集団接種へ 各地の自治体の準備状況は?(1/27)

2021年1月27日

新型コロナのワクチン接種に向けた自治体の準備が本格化しています。前例のない大規模な集団接種に向け、各地の自治体ではどのように準備が進められているのでしょうか。またどんな課題が見えているのでしょうか。

東京 足立区

人口およそ70万の東京 足立区。1月4日に新型コロナウイルスのワクチン接種を担当する専門の部署を設け、急ピッチで準備を進めています。

1)人数のシミュレーション

足立区がまず行ったのがワクチン接種を希望する人数のシミュレーションです。

厚生労働省はワクチンが承認されればできるかぎり来月下旬から医療従事者を先行して接種を始めるとしています。そして25日、3月下旬をめどに65歳以上の高齢者に接種できる体制を確保するなどという想定スケジュールを示し、接種開始から9週間以内にすべての高齢者が1回目の接種を受けられる体制を整備するよう自治体に求めています。これに対し足立区は、区内のおよそ17万人の高齢者の65%、11万人に、2か月半で22万回の接種を行う計画で準備を進めることにしました。高齢者全員に接種する前提で計画を進めてしまうと、途中で計画が立ちゆかなくなるおそれがあると考えたといいます。

新型コロナウイルスワクチン接種担当部の絵野沢秀雄部長は「やみくもに全区民に接種することを考えて事業の組み立てをすれば、ワクチンなどのむだが出たり計画が破綻したりする可能性があると思います。まずは現実的な数字で目標を立て、接種希望者が想定より多くなれば計画を再構築して柔軟に対応していきたいです」と話しています。

(2)会場の確保は

足立区は想定した接種人数をもとに接種を行う場所の確保も進めています。想定している接種回数は1週間当たり2万回。平日は公民館、土日は小中学校の体育館を活用し毎週、接種会場を40か所開設する計画で、場所の確保を進めています。

そして1人当たりの接種時間はおよそ25分と想定し、それぞれの会場に医師や看護師を何人配置するかについても検討しています。毎週40か所で22週間連続で接種し、半年間で22万人、来年度中に区の人口のおよそ半数の35万人に接種することを目指しているということです。

(3)予約システムの準備も

足立区は3月中に高齢者に対して接種に必要なクーポン券を発送するため、今週中にも業者と契約しクーポン券の印刷などの準備を進めています。そして接種を受けたい場所や日時を選ぶことができる予約システムの改修やコールセンターの設置などの準備も進めているということです。

(4)課題・不安も

しかし、急ピッチで準備を進める中で不安も抱えています。1つは、接種の前に記入する必要がある「予診票」です。足立区では接種を受ける本人に会場で直接記入してもらう方向で準備を進めていて、会場が密にならないよう、予約を受け付ける間隔を15分から30分ごとにして人数を調整することを想定しています。しかし予診票の様式などが決まらない中で高齢者が実際に記入するのにどの程度時間がかかるのか計算が難しいということです。そして何より懸念しているのがワクチンの供給が想定通りに進むのかどうかです。

絵野沢部長は、「接種をスムーズに進めるためかなり緻密な計画を立てているので、区の希望通りにワクチンが供給されなければ、そもそもの計画が崩れてしまう。あまり考えたくはないが、ワクチンが届かないという事態だけは避けるよう国にはお願いしたい」と話していました。

東京 稲城市

「まるでピースのそろっていないジグソーパズルを解き続けているようだ」

ワクチン接種の準備を進めている自治体の中にはこう話すところもあります。人口9万2000余りの東京 稲城市。65歳以上の高齢者はおよそ2万人で、1回目の接種をすべて終えたあとに2回目の接種を行う計画で会場や医療従事者の確保などの準備を進めていました。

しかし1月25日、厚生労働省が自治体向けに開いた説明会では、1回目の接種を終える前に2回目の接種を始め、およそ3か月間で必要な2回の接種を受けられる体制を整備することなどが求められました。このため、時期によっては会場や医療従事者の体制を当初の計画の2倍にする必要に迫られ、体制を検討し直すことにしたということです。

(不安1)医師の確保

その中で課題になっているのが医師の確保です。稲城市は地元の医師会と協議を進めていますが、新型ウイルスの感染拡大で市内の医療機関はすでにひっ迫している状態で接種を担当する医師の数をさらに増やすにはみずからの医院を休診してもらうなどの対応が必要になる可能性があるということです。

(不安2)費用負担は

また費用負担も課題です。国は、自治体に発生する接種にかかる費用は全額負担するとしていますが、補助金などの上限額はまだ示されていません。このため、医院が休診して接種に対応した際の補償などについても国にまかなってもらえるのか不安があるということです。またワクチンの供給時期や接種の日程が明確に決まらない中、余分な費用の支出をおそれて準備が思うように進められない現状があるということです。

稲城市健康課新型コロナウイルスワクチン担当の渡邉智史 係長は、「新型コロナ対応でただでさえ市の財政がひっ迫する中、計画が明確に示されない状況で準備を進めることには不安があります。医師会との調整をはじめ本当に間に合うのか焦りも感じています。まるでピースのそろっていないジグソーパズルを解き続けているような感覚です」と話していました。

東京の島しょ部

東京の島しょ部でも準備が進められている新型コロナウイルスのワクチン接種。各自治体に取材すると、離島特有の課題も見えてきました。

(課題1)医師の確保

まず、医師の確保です。東京から280キロ余り離れた伊豆諸島の八丈町は、人口およそ7000のうち、65歳以上の高齢者がおよそ3000人、全体の4割を占めています。町はワクチン接種をスムーズに行うため担当する医師を2人以上確保したいとしていて、島外から医師の派遣を受けることも検討しています。しかし、感染拡大で島を発着する旅客機の便数が減り、日帰りでの対応ができない状態だということで、町の担当者は「派遣に応じてもらえるか難しい状況だ」と話しています。

(課題2)ワクチン配送

ワクチンの配送も課題です。国が来月下旬から医療従事者への接種を始めたいとしているファイザーのワクチンは、1回の配送単位が接種およそ1000回分と多いのが特徴です。またマイナス75度前後の超低温で保管し冷凍庫から取り出すと5日以内に接種しなければなりません。ワクチンは、冷凍庫を設置した施設からほかの接種会場に「冷蔵」で運ばれることになっていますが、厚生労働省は「離島などの特殊な事情がある場合でも移送時間は12時間を超えることはできない」としています。仮に東京の倉庫から配送する場合、八丈島までのフェリーの移動時間はおよそ10時間20分。フェリーへの積み込みや会場への移送を考えるとさらに時間がかかる可能性があります。八丈町に国から保管用の超低温冷凍庫が届くのは3月中の予定だということで、東京都は想定するスケジュール通りに離島の医療従事者のワクチン接種を始めるため、配送の手段などを検討しているということです。

(課題3)本当に接種する?

都市部に比べると感染者の数が少ない島しょ部では実際にどの程度の人がワクチンの接種を希望するのか想定が難しいという声もあります。東京から120キロ離れた大島町の人口はおよそ7500。全体の3割に当たるおよそ2800人が65歳以上の高齢者で、3月中に国から届く予定の冷凍庫1台を島内の病院に設置し集団接種を行う計画を進めています。大島町の新型ウイルスの感染者はこれまでに7人。住民の中にはワクチンの副反応を心配する人もいるということで、ワクチンの数などをどの程度用意すればいいのか計算が難しいということです。

大島町の吉澤哲也 福祉けんこう課長は「国にはワクチンの安全性や感染拡大防止への有効性について島しょ部の住民にもしっかり説明してほしい」と話しています。

厚生労働省「自治体が困らないよう丁寧に対応」

ワクチン接種に向けた自治体の準備状況について厚生労働省は「自治体の規模や地域の実情によって準備の状況が異なることは十分理解している。目安として示したスケジュールに沿って計画してもらい、ワクチンが供給されたら速やかに接種できる体制を整えてほしい。自治体が困ることがないよう個別の相談にも丁寧に対応していく」と話しています。

東京都「島しょ部へのワクチン配送は柔軟に対応」

島しょ部へのワクチンの配送について、東京都は、都心部から島ごとに小分けして配送することや、一部の島を拠点化しそこから周辺の島へ配送するなど、さまざまな方法を検討しているとしたうえで、「島しょ部の自治体と連携を密にして柔軟に対応していきたい」と話しています。

ワクチン副反応「アナフィラキシー」への対応は?(1/27)

2021年1月27日

新型コロナウイルスのワクチンの副反応の1つとしてすでに接種が始まっている海外では、数は少ないものの「アナフィラキシー」と呼ばれる急激なアレルギー反応が起こることが報告されています。

アナフィラキシーはすぐに気がついて処置をすれば対応できることから、専門家は、国内で接種を行う際には副反応に備えた体制作りが重要だと指摘しています。

血圧の低下や意識障害 急激なアレルギー反応

アナフィラキシーとは急激なアレルギー反応が起こるもので、血圧の低下や意識障害などのショック症状を起こすことがあり、適切に処置をしないと命に関わることもあります。

日本ワクチン学会の理事長で、福岡看護大学の岡田賢司教授によりますと、ほかの病気のワクチンでは、アナフィラキシーが起こることはまれで、新型コロナウイルスのワクチンはそれに比べると頻度が高いおそれがあるということです。

ただ、アナフィラキシーは早く見つけて応急処置の注射をするなど適切に処置をすれば、回復することから、副反応に対する体制をしっかりと整えておけば、深刻な事態につながるおそれはないということです。

国内での新型コロナウイルスのワクチン接種に向けて、岡田教授は「ワクチンでアナフィラキシーが起きるのを実際に見たことがある医師やスタッフは多くはないと思われるので、現場ですぐに動くためのシミュレーションなどの研修を受けてもらい、対応方法を周知しながら、実際の接種に臨んでほしい」と話していました。

アメリカでは副反応の詳細な情報を公開

新型コロナウイルスのワクチン接種が始まっているアメリカではCDC=疾病対策センターが副反応の状況について詳細な情報を公開しています。

このうちアメリカの製薬大手ファイザーなどが開発したワクチンについては、2020年12月23日までにアメリカで1回目の接種を受けたおよそ190万人のうち21人でアナフィラキシーの症状があったということです。

接種してから症状が出るまでの時間は、2分から2時間半まで幅がありましたが、7割は15分以内だったということです。

また、このうち17人は、ふだんから何らかのアレルギーがあったということです。

また、別の報告ではアメリカの製薬会社モデルナのワクチンについては、1月10日までにおよそ400万人が1回目の接種を受け、そのうち10人でアナフィラキシーの症状があったということです。

接種を受けてから症状が出るまでの時間はほとんどが15分以内で、10人のうち9人は、もともと何らかのアレルギーがあったということです。

いずれのワクチンについても経過が分かっている人は全員が回復したということです。

報告の中でCDCは、ワクチンでアナフィラキシーが起こることはまれだとしたうえで、「アナフィラキシーは命を脅かすおそれがあり、早急な治療が必要だ。ワクチンの接種会場には“エピネフリン”の投与ができるなど必要な設備と訓練されたスタッフが必要だ。ワクチン接種を受けた人には、会場を離れたあとでも、アレルギー症状の兆しがあればすぐに医療ケアを受けるよう説明すべきだ」としています。

また、アメリカではワクチンの副反応について、CDCがFDA=食品医薬品局とともに、ワクチンを接種したあとの体調に変化や症状を報告する「VAERS」というウェブサイトを運営しています。

ワクチンは接種する人が多いと、副反応ではなくてもさまざまな症状が報告されるため、実際にワクチンとの因果関係はさらに詳しく調べる必要がありますが、多くの情報を集めることでこれまで知られていなかった副反応が見つかる可能性があるということです。

情報は誰でも確認できるということです。

処置経験のある医師「素早い症状の見極めが大切」

過去にワクチンの接種でアナフィラキシーの症状が出た子どもの処置した経験のある医師は事前の準備が重要だと話しています。

東京都内で診療所を開業している宮田章子医師は、2014年、インフルエンザワクチンを男の子に接種した際に、アナフィラキシーの症状を経験したということです。

その際には接種のあと30分ほどでじんましんが出始め、その後、せきをしたり、「ゼーゼー」と苦しそうに息をしたりする呼吸器の症状が出てきたということで、中等度のアナフィラキシーと診断したということです。

すぐに「エピネフリン」という症状を抑える薬を投与し、救急搬送したということで、男の子はその後、元気になったということです。

宮田医師の診療所ではワクチンを接種しにくる人が多くいるため、ふだんからアナフィラキシーに備えた症状のチェックリストや必要な薬の準備をしているほか、万が一に備えて酸素吸入を行う機材を毎週欠かさず点検しているということです。

宮田医師は「素早く症状を見極め、アナフィラキシーの疑いがあれば、その段階で処置を始めるのがいちばん大切だと思う。新型コロナウイルスのワクチンに限らず、ワクチンを安全に接種するためには何かあったときに備えて準備を整えておくことが大事だ」と話しています。

ワクチンの副反応だけでなく「予防接種ストレス関連反応」も

ワクチンの接種に際してはワクチンの副反応だけでなく、注射やワクチンを接種することへの不安やストレスが要因となって、過呼吸やめまいなどの症状が引き起こされることがあり、WHO=世界保健機関は2019年にマニュアルを出して、予防接種に関わる医療従事者に対し、見過ごさずに対応するよう求めています。

それによりますと、▽注射針そのものへの恐怖や▽針が指されたときの痛み、▽ワクチンへの懸念などが要因となって、接種の前後に心臓の鼓動が激しくなったり、息切れやめまい、過呼吸などが起きたりするとされ、中には接種から数日後でもワクチン接種後の腫れや痛みがなかなか引かないことで不安になって起きることもあるとされています。

こうした反応は、ISRR=「予防接種ストレス関連反応」と呼ばれ、医療者が接種を受けた人と積極的にコミュニケーションをとって不安を軽減することや、静かな場所で安静にしてもらったり、深呼吸をしてもらったりすることが重要だとされています。

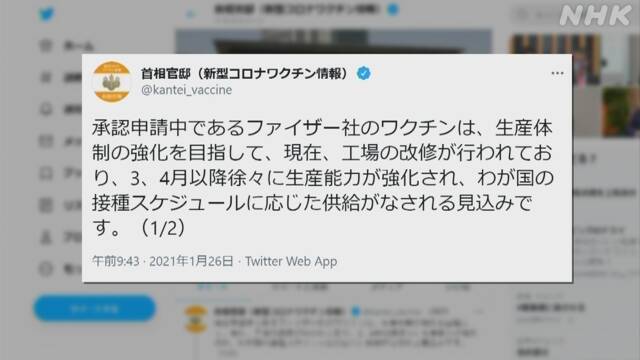

ワクチン 医療従事者対象の供給量 2月上旬には決定見込み 政府(1/26)

2021年1月26日

政府は、総理大臣官邸のツイッターに、新型コロナウイルスのワクチン接種に関連する新たな情報を投稿しました。

この中では「承認申請中であるファイザー社のワクチンは、生産体制の強化を目指して現在、工場の改修が行われており、3月、4月以降、徐々に生産能力が強化され、わが国の接種スケジュールに応じた供給がなされる見込みだ」としています。

そのうえで「2月末から接種を開始する医療従事者を対象とした供給量について、2月上旬には決定する見込みだ」としています。

ワクチンの新システム構築へ 個人単位の接種状況を把握 政府(1/26)

2021年1月26日

新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、政府は個人単位の接種状況をリアルタイムに近い形で把握できる新たなシステムを構築し、円滑な実施につなげたい考えです。一方、緊急事態宣言は2月7日が期限で、今週の感染状況などを見極めながら今後の対応を検討する方針です。

新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、菅総理大臣は1月25日、衆議院予算委員会で「接種事業を担う市町村と緊密に連携し、必要な情報提供や支援を行うとともに、接種状況などを管理するシステムの構築など、周到な体制準備を進めている」と述べました。

政府はできるかぎり、2月下旬から医療従事者を対象に始めたいとしており、個人単位の接種状況をリアルタイムに近い形で把握できる新たなシステムを構築し、感染対策の決め手と位置づけるワクチン接種の円滑な実施につなげたい考えです。

一方、緊急事態宣言を出している11都府県の状況について、政府は新規感染者数を週単位で比較すると減少しているとして、対策の効果が出始めているとしています。

ただ、西村経済再生担当大臣は「ここで対策を緩めると2週間後にまた増える」と指摘しており、テレワークや不要不急の外出自粛などへの協力を重ねて呼びかけています。

緊急事態宣言は2月7日が期限となっており、政府は今週の感染状況などを見極めながら今後の対応を検討する方針です。

コロナワクチン 施設職員は“高齢者と同時接種”の方針 厚労省(1/26)

2021年1月26日

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は一定の要件を満たす高齢者施設では職員が高齢者と同時に優先的に接種を受けることを認める方針です。

アメリカの製薬大手ファイザーが開発したワクチンが承認された場合、厚生労働省は、医療従事者などを先行して接種し、続いて高齢者、次に高齢者施設などの職員や基礎疾患のある人などと優先順位をつけて接種を行うことにしています。

このうち高齢者施設などの職員について、厚生労働省はクラスターの発生を防ぐため、医師が介護施設に出向くなどして高齢者と同時に接種することを条件付きで認める方針です。

具体的な要件としては、入所する高齢者の健康を日常的に管理する医師などが確保されていて、職員が接種を受けても接種後の入所者の健康状態を観察できることなどを挙げています。

また、接種を受けるのは本人が希望している場合に限られるため、希望しているかどうか確認が難しい高齢者については、家族や医師の協力を受けて意思を確認するよう求めています。

河野大臣 ワクチンの新システム構築へ 自治体が接種状況を把握(1/25)

2021年1月25日

新型コロナウイルスのワクチン接種を担当する河野大臣は、接種を行う自治体が個人の接種状況を把握できる新たなシステムを構築することを明らかにし、高齢者への接種が始まるタイミングでの導入を目指す考えを示しました。

新型コロナウイルスのワクチンについて、政府はできるかぎり来月下旬から医療従事者を対象に接種を始めたいとしており、その後、高齢者、基礎疾患のある人、それ以外の人の順に接種を進めていく方針です。

こうした中、ワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣は1月25日夜、記者団に対し、接種を行う自治体が個人の接種状況を把握できる新たなシステムを構築することを明らかにしました。

新たなシステムでは、自治体が接種に必要なクーポンの番号とマイナンバーを登録し、接種の際、クーポンの情報などを読み取ることで、いつ、どの医療機関で接種したのかや、ワクチンの種類などをリアルタイムに近い形で把握できるということです。

また、届け出を行えば、引っ越した先の自治体にも接種状況の情報が引き継がれるほか、今後、必要に応じて接種証明の発行に用いることも検討しているということです。

河野大臣は、記者団に対し「システムは国がやるもので、入力を含め、すべての費用は国が持つ。高齢者の接種に間に合うよう立ち上げていきたい」と述べました。

ワクチン接種 開始から9週間以内にすべての高齢者に1回目を(1/25)

2021年1月25日

2回の接種が必要な新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は、接種開始から9週間以内にすべての高齢者が1回目の接種を受けられる体制を整備するよう自治体に指示しました。

ファイザーなどが開発したワクチンについて、厚生労働省は承認されればできるかぎり来月下旬から医療従事者を先行して順次、接種を始めたいとしています。

25日は、自治体向けの説明会が非公開で開かれ、厚生労働省は3月下旬をめどに高齢者およそ3600万人に接種できる体制を確保するなどといった想定のスケジュールを改めて示しました。

ファイザーのワクチンは3週間の間隔を空けて2回の接種が必要となる見込みで、厚生労働省は接種を開始して9週間以内にすべての高齢者が1回目の接種を受けられる体制を整備するよう求めています。

全員が1回目の接種を終える前に、2回目の接種が始まることを想定し、人口10万人で高齢化率が27%の自治体の場合は1週間当たり6000回の接種が必要になるということです。

また接種を受けてもらう場所は、原則、住民票を登録している市町村としていますが、路上生活をしている人や、家庭内暴力の被害を受けて住民票を移していない人などは申請をすれば居住地の市町村で接種を受けられるということです。

一方、自治体からは、接種を行う医師や看護師などの人手や接種会場を確保するのが難しいといった声が出ていて、速やかに接種を進めるには国のきめこまかな支援が欠かせなくなっています。

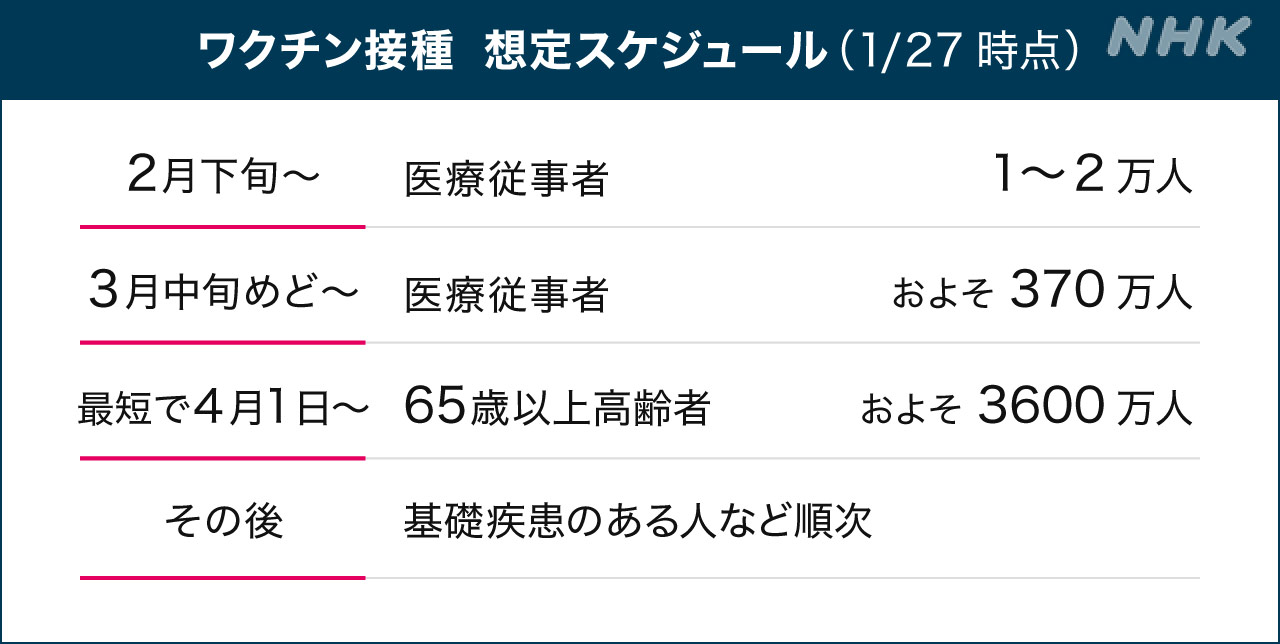

想定のスケジュールは

厚生労働省は25日、ワクチンの接種体制の整備について改めて想定のスケジュールを示しました。

それによりますと、ワクチンが承認されれば

▽できるかぎり来月下旬から1万人から2万人程度の医療従事者に先行して接種を始めたいとしています。

続いて

▽3月中旬をめどに医療従事者をおよそ370万人に、

▽3月下旬をめどに65歳以上の高齢者およそ3600万人に接種できる体制を確保し、

▽その後、基礎疾患のある人などを優先しながら順次、接種を進めるとしています。

参加した自治体は

北海道白糠町では役場内の会議室で担当者が参加しました。

その中では、3月下旬をめどに高齢者およそ3600万人に接種できる体制を確保するなどといった想定のスケジュールが改めて示されました。

一方、各地の自治体では接種を行う人手や会場の確保などが課題となっていて、人口およそ7500人で町内に公立の医療機関のない白糠町でも課題をどう克服するのか検討が進められてきました。

町によりますと、町内に3人いる内科医と協力し社会福祉センターなどを接種会場として利用することで町単独で接種を行う体制を整えられそうだということです。

白糠町介護健康課の二色郁子課長は「スケジュールがはっきり見えてきた。3月中に高齢者向けの準備が整うよう国と連携しながら取り組んでいきたい」と話していました。

新型コロナワクチン 米 モデルナも日本国内での治験開始(1/21)

2021年1月21日

アメリカの製薬会社モデルナは、開発中の新型コロナウイルスのワクチンについて、日本国内で治験を始めたことを明らかにしました。これで日本に供給が計画されているワクチンすべてで治験が始まったことになります。

日本政府は、モデルナとの間で新型コロナウイルスのワクチンの開発に成功した場合、ことし前半に2000万人分、9月までにさらに500万人分の供給を受ける契約を結んでいます。

モデルナによりますと、厚生労働省への承認申請に向け、1月21日、日本国内で治験を始めたということです。

対象は20歳以上の日本人の男女合わせて200人で、開発中のワクチンを接種して有効性や安全性を調べます。

このワクチンは、すでにアメリカで使用されていて、モデルナは国内の治験の進捗(しんちょく)を見ながら海外の治験のデータも踏まえて承認申請を行う方針です。

新型コロナウイルスのワクチンをめぐっては、アメリカのファイザーとイギリスのアストラゼネカもすでに国内で治験を実施していて日本への供給が計画されているワクチンすべてで治験が始まったことになります。

ワクチン 米製薬大手ファイザーと契約を正式締結と発表 厚労相(1/20)

2021年1月20日

新型コロナウイルスのワクチンをめぐり、田村厚生労働大臣はアメリカの製薬大手ファイザーとの間で年内に7200万人分にあたるおよそ1億4400万回分の供給を受ける契約を正式に結んだと発表しました。

新型コロナウイルスのワクチンをめぐり、政府はこれまでにアメリカの製薬大手ファイザーとことし6月末までに6000万人分にあたる、1億2000万回分の供給を受けることで基本合意していて、先月、ファイザーは日本国内での使用に向け承認を求める申請を行っています。

田村厚生労働大臣は20日夜、記者団に対し、ファイザーとの間でワクチンが承認されることを前提に年内に7200万人分にあたるおよそ1億4400万回分の供給を受ける契約を正式に結んだと発表しました。

そのうえで「円滑なワクチンの提供に向けて引き続き連携して取り組んでいく。ことし前半までに、なるべく多くの人が接種できるよう供給をお願いしていく」と述べました。

「薬事申請 16歳以上で出している」

また、田村大臣は、ファイザーのワクチンを承認する場合の接種の対象年齢について「薬事申請を16歳以上という形で出している。日本以外では、臨床試験を16歳以上でしているので、しっかりと見ながら対応する形になる」と述べ、16歳以上とする方向で検討する考えを示しました。

日本医師会 円滑なワクチン接種に向け 規制改革担当相と協議へ(1/20)

2021年1月20日

新型コロナウイルスのワクチンをめぐり、日本医師会の中川会長は記者会見で、ワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣と今週中にも会談して、円滑な接種に向け協議する考えを示しました。

この中で、日本医師会の中川会長は「これほど大規模な予防接種体制を経験したことはなく、医師会を中心とした接種体制の構築が必須だ。集団接種なのか、かかりつけの医療機関で接種ができるのか、いろんなことを細部にわたって詰めていきたい」と述べました。

そのうえで「現場の医療機関や医師と、行政の連携を、どのようにスムーズにするかがいちばん重要な点だ。新たにワクチン接種の担当に就任された河野規制改革担当大臣にも、協力を申し入れる予定だ」と述べ、今週中にも河野大臣と会談して、円滑な接種に向け協議する考えを示しました。

そして「副反応の具体的な情報などが少ないので、諸外国の状況を見ながら、リアルタイムのデータを医療関係者に伝えていきたい。誤解のもとに『接種しない』という選択がなされずに、正確な情報のもとで判断してもらえるよう力を尽くしたい」と述べました。

一方、新型コロナウイルス対策として、政府が今の国会に提出を予定している感染症法改正案について「着実な取り組みを推進するために評価するが、罰則の規定が設けられていることについては、丁寧な説明のうえで、従わない悪質な場合にのみ適用すべきだ」と述べました。

迅速なワクチン接種へ 菅首相 政治主導で対応の考え(1/19)

2021年1月19日

新型コロナウイルス対策で、菅総理大臣は、自民党からの感染収束に向けた提言を受け、ワクチンの接種を迅速に進められるよう河野規制改革担当大臣を中心に政治主導で対応していく考えを示しました。

自民党の新型コロナウイルス対策本部の本部長を務める下村政務調査会長らは、19日午後、総理大臣官邸で菅総理大臣と会談し、感染の収束に向けた具体策を盛り込んだ提言を手渡しました。

提言では、ワクチン接種について、一般の国民についてもワクチン接種が可能となる時期を明示するとともに、迅速な接種を図るため自治体などと連携し、接種会場の確保や確実な配送が可能となるようにすることを求めています。

これに対し、菅総理大臣は、提言の内容に理解を示したうえで「ワクチン接種は多くの省庁にまたがる課題であり、河野規制改革担当大臣を担当に決めた。政治主導で臨み、早め早めの対応をしていきたい」と述べました。

このあと、下村氏は記者団に対し「ワクチンの迅速な普及に向け、党としても作業チームを立ち上げ、政府をバックアップしていく」と述べました。

国の接種計画は?

新型コロナウイルスのワクチンについて、日本政府はアメリカの製薬大手のファイザーとモデルナ、それにイギリスのアストラゼネカの合わせて3社との間で合わせて1億4500万人分の供給を受けることで、契約や基本合意を交わしています。

このうち、国内で唯一、承認の申請を行っているファイザーからは6000万人分の供給を受けることになっています。

厚生労働省が現在、安全性や有効性の審査を進めていて、承認されれば、来月下旬をめどにおよそ1万人の医療従事者に先行して接種を開始する計画です。

続いて、3月中旬をめどに医療従事者などおよそ300万人に、3月下旬をめどに65歳以上の高齢者およそ3600万人に接種できる体制を確保し、4月以降、基礎疾患のある人や高齢者施設の従事者などを優先しながら順次、接種を進めることにしています。

厚生労働省は、ファイザーのワクチンを保管するため、マイナス75度前後で冷凍できる「超低温冷凍庫」およそ1万台をことし6月にかけて順次、自治体に配備する方針です。

接種の準備進む

都内の自治体では、体制づくりなどの準備が進められています。

接種は、住民票を登録している市区町村から郵送でクーポンが届いたあと、電話などで予約すれば、医療機関などで無料で受けられるということです。

東京・墨田区では保健所の業務がひっ迫する中、「新型コロナウイルス予防接種調整担当課」という専門の部署を新たに設置し、19日は、クーポンの発送の準備などを行っていました。

墨田区では、ワクチンをマイナス75度で保管できる専用の冷凍庫2台を独自に確保し、医療機関が少ない地区の住民にも足を運んでもらえるように、公共施設をワクチンの接種会場にすることも検討しています。

墨田区の岩瀬均参事は「原則、区民全員が限られた期間の間にワクチンを2回接種する必要があるので、しっかり周知していくことが必要だと思います。そのための準備をきちんと行いたい」と話しています。

接種に向けた課題も

接種を行う自治体にとっては、医師や看護師などの人手や、多くの人に効率的に接種するための施設をどう確保するかが課題となっています。

すでに接種が始まっているアメリカやフランスなどの一部の地域では、ワクチンがあっても人手や会場を確保できず、思うように接種が進んでいないという指摘も出ています。

さらに、接種に必要なクーポンの送付なども感染対策と平行して短期間で進めなければならず、自治体の負担になるおそれがあります。

また、NHKが今月9日から3日間18歳以上を対象に行った世論調査では、ワクチンについて

▽「接種したい」という回答が50%だった一方、

▽「接種したくない」という回答が38%にのぼりました。

背景に、ワクチンの安全性に対する不安などがあるとみられ、副反応などに関する正確な情報を政府がどれだけ国民に発信できるかも重要な課題となっています。

世界の接種状況は?

イギリス・オックスフォード大学の研究者などが運営するウェブサイトによりますと、これまでに世界で接種された新型コロナウイルスのワクチンはおよそ4000万回分で、人数ではおよそ3700万人にのぼります。

人数ではアメリカがおよそ1千万人と最も多くなる一方、人口に対する接種を受けた人の割合ではイスラエルがおよそ25%と最も高くなっています。

世界各国の政府などが公表したデータをまとめているイギリス・オックスフォード大学の研究者などが運営するウェブサイト「アワ・ワールド・イン・データ」によりますと、今月18日の時点で全世界で接種された新型コロナウイルスのワクチンは合わせておよそ4000万回分で、少なくとも1回は接種を受けた人の数は、およそ3700万人にのぼります。

これを国別に見ますと、最も人数が多いのは、

▽アメリカでおよそ1060万人、

▽中国の1000万人、

▽イギリスの400万人余り、

▽イスラエルの210万人余りなどとなっています。

一方、少なくとも1回、ワクチンの接種を受けた人が人口に占める割合は、

▽イスラエルが最も多く24.91%、

▽UAE=アラブ首長国連邦が17.41%、

▽バーレーンが8.32%、

▽イギリスが5.98%、

▽アメリカが3.2%などとなっています。

河野規制改革相 「1日でも早く接種できるよう全力尽くす(1/19)

2021年1月19日

新型コロナウイルスのワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣は、閣議のあとの記者会見で「1日でも早く接種できるよう全力を尽くしたい」と述べ、まずは関係省庁や自治体などからヒアリングを行い、具体的なスケジュールなどの策定に当たる考えを示しました。

菅総理大臣は、18日夜、新型コロナウイルスのワクチン接種に向けた体制を強化するため、河野規制改革担当大臣に全体の調整に当たるよう指示しました。

これについて、河野大臣は、閣議のあとの記者会見で「輸送や保管、会場の設定といった、接種に関するロジを担当する。安全で有効なワクチンを、国民が1人でも多く、1日でも早く接種できるよう全力を尽くしたい」と述べました。

そして「関係する方との連携は、非常に強くしていかなければいけない」と述べ、まずは関係省庁や自治体、業界団体などからヒアリングを行い、現状を把握したうえで、具体的なスケジュールなどの策定に当たる考えを示しました。

また、河野大臣は、みずからを補佐する副大臣として、内閣府の藤井副大臣と、厚生労働省の山本副大臣をあげ、今後、役割分担を検討すると説明しました。

加藤官房長官「課題解決の手腕に期待

加藤官房長官は、閣議のあとの記者会見で「地方自治体の体制構築をはじめ超低温の保存や輸送手段の確保など、各省庁にまたがるさまざまな課題がある中で、規制改革担当大臣として課題を解決してきた手腕に期待し、全体の調整について菅総理大臣から河野大臣に指示があった。国民に安全で有効なワクチンを届けられるよう政府一丸となって全力で取り組みたい」と述べました。

また、記者団が河野大臣の発信力にも期待しているのかと質問したのに対し「広くワクチンの接種を円滑に推進する事務には、広報、発信も当然含まれる」と述べました。

河野規制改革相 自公幹部に協力要請

新型コロナウイルスのワクチン接種を担当する河野規制改革担当大臣は、自民党の二階幹事長や公明党の山口代表ら与党の幹部のもとを訪れ、協力を要請しました。

このあと、河野大臣は記者団に対し「ワクチンの接種は、諸外国を見ると、なかなか進んでいないところも多くあり、相当難しいことだと思う。マイナス70度という低温下で輸送や保管をしなければいけないなど制約があるので『オールジャパン』でやれるよう関係者の協力を頂いてやっていきたい」と述べました。

ワクチン接種 国の計画は

新型コロナウイルスのワクチンについて、日本政府はアメリカとイギリスの製薬会社3社との間で合わせて1億4500万人分の供給を受けることで、契約や基本合意を交わしています。

このうち、国内で唯一、承認の申請を行っているアメリカの製薬大手ファイザーからは6000万人分の供給を受けることになっています。

厚生労働省が現在、安全性や有効性の審査を進めていて、承認されれば、来月下旬をめどにおよそ1万人の医療従事者に先行して接種を開始する計画です。

続いて、3月中旬をめどに医療従事者などおよそ300万人に、3月下旬をめどに65歳以上の高齢者およそ3600万人に接種できる体制を確保し、4月以降、基礎疾患のある人や高齢者施設の従事者などを優先しながら順次接種を進めることにしています。

厚生労働省は、ファイザーのワクチンを保管するため、マイナス75度前後で冷凍できる「超低温冷凍庫」およそ1万台をことし6月にかけて順次、自治体に配備する方針です。

一方、接種を行う自治体にとっては、医師や看護師などの人手や、多くの人に効率的に接種するための施設をどう確保するかが課題となっています。

すでに接種が始まっているアメリカやフランスなどの一部の地域では、ワクチンがあっても人手や会場を確保できず、思うように接種が進んでいないという指摘も出ています。

さらに、接種に必要なクーポンの送付なども感染対策と平行して短期間で進めなければならず、自治体の負担になるおそれがあります。

また、NHKが今月9日から3日間18歳以上を対象に行った世論調査では、ワクチンについて「接種したい」という回答が50%だった一方、「接種したくない」という回答が38%に上りました。

背景に、ワクチンの安全性に対する不安などがあるとみられ、副反応などに関する正確な情報を政府がどれだけ国民に発信できるかも重要な課題となっています。

自民 ワクチン接種可能時期 一般の国民についても明示を(1/19)

2021年1月19日

新型コロナウイルス対策で、自民党の対策本部は、政府に対し、医療従事者や高齢者だけでなく、一般の国民についてもワクチン接種が可能となる時期を明示するよう求めることなどを盛り込んだ提言をまとめました。

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、自民党の対策本部は1月19日、会合を開き、感染の収束に向けた具体策を盛り込んだ政府への提言をまとめました。

この中では、病床の確保が課題となっていることを受けて、患者を受け入れる民間病院を増やすための積極的な財政支援を求めています。

また、ワクチンの接種について、政府が、来月下旬をめどに医療従事者、3月下旬をめどに高齢者、その後、基礎疾患のある人などに優先的に行うとしていることについて、一般の国民についてもワクチン接種が可能となる時期を明示するとともに、迅速な接種を図るため自治体などと連携し、接種会場の確保や確実な配送が可能となるようにすることを求めています。

一方、会合では、菅総理大臣がワクチン接種に向けた体制を強化するため、全体の調整役として河野規制改革担当大臣をワクチン接種の担当に充てたことを踏まえ、党としてもワクチン接種の検討を進めるため、鴨下元環境大臣を座長とする作業チームを新たに設けることも確認しました。

田村厚労相「縦割りにならないよう進める」

田村厚生労働大臣は、閣議のあとの記者会見で「ワクチンの接種は1つの大きなプロジェクトになる。地方自治体や輸送業者、ワクチンメーカーなどと対応していかないといけない。全体をコーディネートするため河野大臣が適任ということで今回の決定がなされたと受け止めているが、厚生労働省も他の省と協力しながら、決して縦割りにならないように接種体制を進めていく」と述べました。

一方、アメリカの製薬大手ファイザーが申請したワクチンの承認審査について「『2月末までになんとか接種をスタートしたい』と菅総理大臣も言っており、いろんな準備を考えると2月中旬までには承認が出ないと対応できないので、段取りとしてはそこを念頭に置いている。安全性と有効性が認められないと承認はできないので、予断を持たずにしっかりと審査し、準備をしていく」と述べました。

平井デジタル相「マイナンバーで接種管理を」

平井デジタル改革担当大臣は、閣議のあとの記者会見で「ワクチンをいつ誰が接種したか確実に管理する方法はマイナンバーしかない。例えば、住民票で管理した場合、引っ越しをすると追跡が難しくなるが、マイナンバーはその人の唯一の番号なので、ひも付けをしておけば間違いが起きない。河野規制改革担当大臣にマイナンバーを使うことを強く進言したい」と述べました。

自民 二階幹事長「速やかに大人数の皆さんに接種を」

自民党の二階幹事長は、記者会見で「早い対応を国民も望んでいるので、しっかりやることが大事だ。速やかに大人数の皆さんに接種してもらわなければならないので、相当の気構えでやってもらいたい」と述べました。

また、河野規制改革担当大臣が全体の調整に当たることについては「適材適所ということに尽きる」と述べました。

自民 世耕参院幹事長「河野規制改革相の突破力に期待」

自民党の世耕参議院幹事長は、記者会見で「ワクチン接種は、自治体との連携に加え、運送や保管手段の確保など複数の省庁にまたがる非常に難しいプロジェクトだ。民間の力やデジタル手法など大胆なアイデアが必要になるかもしれず、既成概念にとらわれない河野規制改革担当大臣の突破力に期待したい」と述べました。

仙台市長 速やかに市民がワクチン接種できるよう準備進める(1/19)

2021年1月19日

仙台市の郡市長は、新型コロナウイルスのワクチンが承認された場合、速やかに市民がワクチンを接種できるよう各地に接種会場を設けるなど、効率的な体制づくりを進める方針を明らかにしました。

政府は新型コロナウイルスのワクチンの接種を、医療従事者は来月下旬をめどに、高齢者は3月下旬をめどに行えるよう自治体と調整を進めています。

これについて仙台市の郡市長は、1月19日の定例の記者会見で「1日も早く安心安全な生活をしていただくためにはワクチンの接種は大きな意味を持つ」と述べ、早急に取り組む考えを示しました。

そのうえで、速やかに市民がワクチンを接種できるよう各地に接種会場を設けるなど、効率的な体制づくりを進める方針を示し、そのためにすべての市民センターの予約をことし4月から停止するなど準備を進めるということです。

また、仙台市は国との調整を行う専任のチームを設け、医師会などとも意見交換を行い、接種のための医師の確保などを急ぐことにしています。

郡市長は「仙台市は人口も多いので集団接種は避けられない。接種を行う医師など人的な量も相当なものになる。専任の体制づくりも考え、鋭意準備を進める」と述べました。

変異ウイルスへの効果や安全性などワクチン情報更新 厚労省(1/19)

2021年1月19日

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は、変異ウイルスへの効果など有効性や安全性に関する最新の情報を新たにホームページで公開しました。

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は来月下旬以降、医療従事者から順次、接種できるよう準備を進めていて、有効性などに関する最新の情報を1月18日、ホームページに掲載しました。

このうち、イギリスなどで見つかっている変異したウイルスへの効果については「一般的にウイルスは絶えず変異するもので、小さな変異でワクチンの効果がなくなるものではない」としています。

また、国内で唯一、承認申請が行われているファイザーなどのワクチンについては「変異ウイルスにも作用する抗体がつくられたという実験結果が発表されている」としたうえで、日本の審査でも変異ウイルスに関する情報を収集しつつ、適切に有効性や安全性を確認するとしています。

接種の目的「社会全体で流行防ぐ期待」

ワクチンは感染症に対する免疫をつけたり、免疫を強めるために接種され、個人の発症や重症化を予防するだけでなく、社会全体で流行するのを防ぐことが期待されます。

厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスのワクチンについても、▽重症化や、▽発熱などの症状が出るのを防ぐ効果があることが海外の治験で明らかになっているということです。

多くの人が接種を受けることで重症者や死亡者を減らすことができれば、医療機関の負担を軽くすることも期待できます。

厚生労働省は2月下旬から医療従事者などに最初の接種を始められるよう準備を進めています。

集団免疫とは

ウイルスや細菌などに対し、人口の一定以上の割合が免疫をもつと、感染者が出てもほかの人への感染が減って流行しなくなる「集団免疫」という状態になります。

一方、感染症の種類によって集団免疫に必要なワクチン接種の割合は異なります。

また、ワクチンによっては重症化を防ぐ効果があっても感染を防ぐ効果に乏しく、多くの人が接種しても集団免疫の効果が得られないこともあるということです。

新型コロナウイルスのワクチンについては、集団免疫の効果が得られるかはわかっていないとしています。

新型コロナワクチンの効果

国内外で複数の新型コロナウイルスのワクチンの開発が進められていますが、治験や海外での接種が始まって間もないことから、効果が持続する期間は明らかになっていません。

厚生労働省は、変異した新型コロナウイルスに対しても効果があるのかについて、「一般的にウイルスは絶えず変異するもので小さな変異でワクチンの効果がなくなるものではない」としています。

ファイザーなどのワクチンでは変異ウイルスにも作用する抗体がつくられたという実験結果が発表されているということで、日本での審査では、変異ウイルスに関する情報も含め適切に有効性や安全性を確認するとしています。

副反応疑われる事例 専門家が評価し情報提供

ワクチンを接種すると体内に異物が入るため、接種した部位の腫れや痛み、発熱、頭痛などの副反応が起きることがあります。

治療が必要になったり、障害が残ったりするほど症状が重いケースは極めてまれですが、副反応が起きるリスクをゼロにすることはできないということです。

日本への供給が計画されているワクチンについても、これまでの治験で接種した部位の痛みや、頭痛、けん怠感、筋肉痛などが確認されたと論文などで発表されています。

こうした中、厚生労働省は、どのような副反応が起きるリスクがあるかを国内外のデータを用いて確認する方針です。

承認されて接種が始まった場合も、副反応が疑われる事例を集めて専門家が評価する体制をつくり、情報提供に努めるとしています。

副反応の救済制度

国は副反応に関する救済制度も設けています。

健康被害が生じた場合、予防接種法にもとづいて医療費や障害年金の給付といった救済が受けられ、新型コロナウイルスのワクチンを受けた人も対象となります。

優先順位 重症化リスク高い人などから

ワクチンの供給量が限られているため、厚生労働省は重症化リスクの高い人などから接種を始める方針です。

具体的には医療従事者などや高齢者、それに基礎疾患がある人や介護施設などの職員から優先的に接種が行われます。

妊娠中の女性にも優先接種を行うかや、子どもを接種の対象にするかについては安全性や有効性の情報を踏まえて検討するということです。

厚生労働省は、「ワクチンには発症や重症化を予防する効果だけでなく副反応もあり、接種する上ではどちらも重要な情報だ。国民が納得して接種の判断をしてもらえるよう情報提供に努めたい」としています。

NHK世論調査 ワクチン「接種したい」50% 専門家は(1/15)

2021年1月15日

NHKが2021年1月に行った世論調査で、新型コロナウイルスのワクチンについて接種したいかどうか聞いたところ「接種したい」が50%、「接種したくない」が38%、「わからない、無回答」が13%でした。これについて専門家は、「全く新しいワクチンへのおそれが表れているのではないかとみられ、行政には、しっかりした科学的根拠を説明することや、起きた副作用の情報を透明性をもって迅速に開示することが求められている」と指摘しています。

ワクチン開発に詳しい東京大学医科学研究所の石井健教授は、NHKの世論調査の結果について「打ちたくない人が多い印象だ。ワクチンが必要だと理解しつつも、全く新しいワクチンを打つのはちょっと怖いという思いが表れているのではないか。男性で接種を希望する人がやや多くなったのは男性のほうが重症化しやすいことが影響していると考えられる。一方で、年齢によって差が出たのは、若い人のほうが症状が軽くリスクが少ないため、当然の結果ではないか」と分析しています。

また、海外ではすでに多くの人に接種を進めている国があることについて、「集団免疫が達成できれば、その地域では感染症が流行らなくなり、これほど素晴らしい公衆衛生はない。短期間での接種拡大に取り組んでいる国は、急ぐことで起きるリスクより早く集団免疫が起きる利益のほうが大きいと考えているのだろう」と話しています。

その上で「今回のワクチンは、有効率が予想よりも高く、数万人規模の臨床試験でも特に重大な副作用は出ていない。多くの人が接種すれば、感染症が減っていくのは明らかだ。一方で、接種は個人の自由で、誰も強制はできないので、自身できちんと納得して接種してほしい。そのために行政には、しっかりした科学的根拠を説明することや起きた副作用の情報を透明性をもって迅速に開示すること、副作用が起きた方に真摯(しんし)に対応することなどが求められる」と指摘しています。

そして、石井教授は「有効性が高くても、長期的に見たときの安全性はまだ定まっておらず、少し待ちたいという人もいると思う。そういった意見もしっかり受け止めながら、リスクの高い人から順番に接種していくなど、急がば回れの考え方でバランス良く進めていくことが大切ではないか」と話しています。

新型コロナ ワクチン接種対象 当面16歳以上で検討 厚労省(1/10)

2021年1月10日

新型コロナウイルスのワクチンで、唯一、国内で承認申請が行われているアメリカの製薬大手ファイザーのワクチンについて、厚生労働省が承認する場合の接種対象を、当面16歳以上とする方向で検討していることが分かりました。

ファイザーは日本政府との間で、2021年前半に6000万人分のワクチンを供給することで基本合意し、2020年12月、厚生労働省に承認を求める申請を行いました。

日本政府は現在、国内で行われている治験のデータを踏まえ、2月下旬までに医療従事者から順次、接種を開始できるよう、有効性や安全性を速やかに審査する方針を示しています。

こうした中、厚生労働省がワクチンを承認する場合、接種対象を当面16歳以上とする方向で検討していることが関係者への取材で分かりました。

背景には日本での治験の対象が20歳以上で、日本人の子どものデータが得られないことに加え、海外の治験でも15歳以下についての十分なデータがないことがあるとしています。さらに、子どもが感染した場合は重症化するリスクが低いことも理由に挙がっているということです。

すでにこのワクチンの接種を始めているアメリカやイギリスも対象を16歳以上としていて、厚生労働省は承認審査を慎重に進めつつ、国内の治験の結果も踏まえて、対象年齢を最終的に判断する方針です。

新型コロナワクチン 2月下旬にも接種開始へ体制整備急ぐ 政府(2021/1/2)

2021年1月2日

新型コロナウイルスのワクチンについて、政府は「感染対策の決め手」と位置づけ最優先に審査を進め、早ければ2月下旬にも接種を開始できるよう体制の整備を急ぐ方針です。

新型コロナウイルスのワクチンをめぐり、政府は、欧米の製薬会社3社と、合わせて2億9000万回分の供給を受ける契約などを結んでいて、このうちアメリカの製薬大手ファイザーは2020年12月、厚生労働省に承認を求める申請をしています。

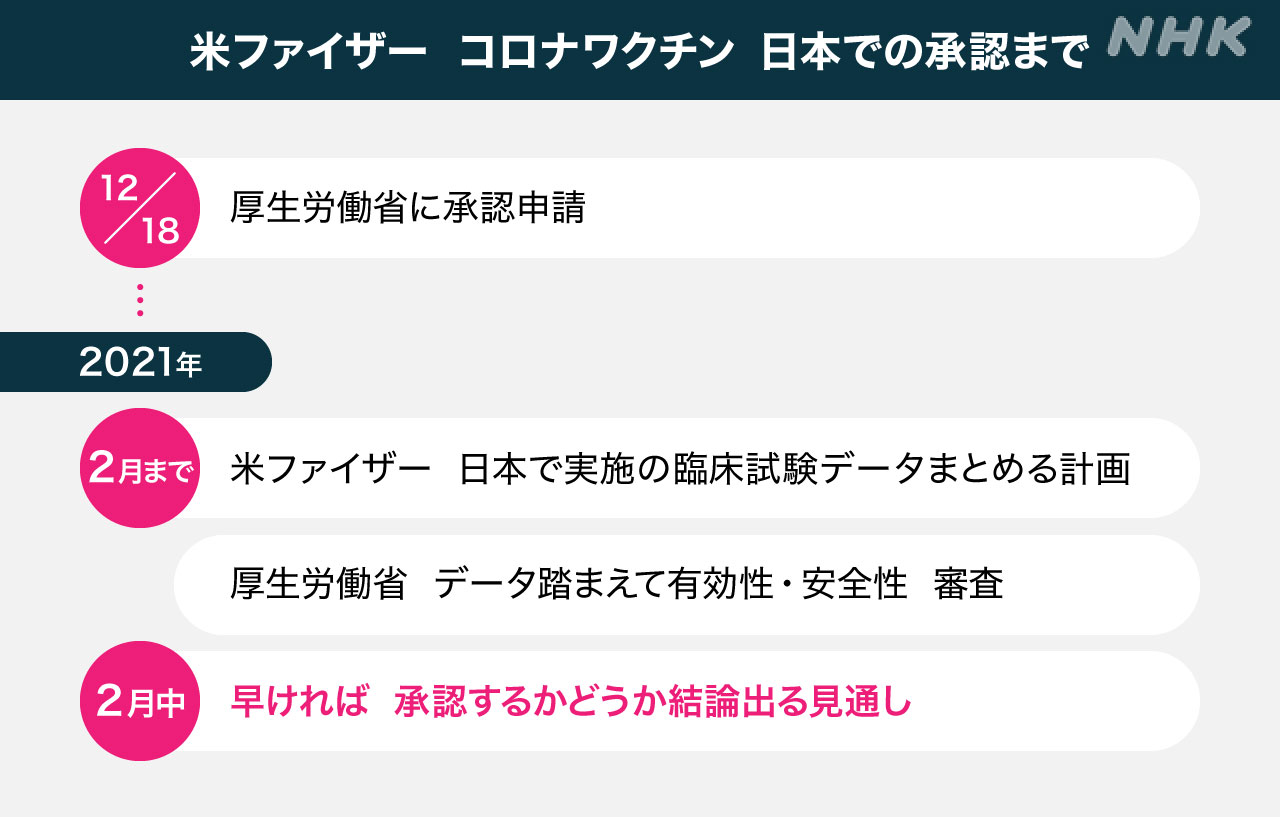

政府は、ワクチンを感染防止と経済対策を両立させる「感染対策の決め手」と位置づけ、最優先で審査を進めることにしていて、早ければ2月中にも承認するかどうか結論が出る見通しです。

これを見据え政府は、どのような順番で接種するかの案をまとめていて、2月下旬をめどに医療従事者、3月下旬をめどに高齢者、その後、基礎疾患のある人などを優先するとしています。

さらに、ワクチンの保管や接種を行う場所の選定や、接種に必要なクーポンなどの準備を進めるよう自治体に求めています。

一方で、海外では、接種後に激しいアレルギー反応のような症状が出たとする報告もあることから、接種後の経過観察など、副反応の具体的な事例や対処法について情報開示を進めることにしていて、承認後、早期に接種を開始できるよう体制の整備を急ぐ方針です。

新型コロナ ワクチン接種 海外は開始 日本は2021年2月下旬以降か(2020/12/28)

2020年12月28日

新型コロナウイルスのワクチンの接種はアメリカやイギリスなどではすでに始まっていますが、国内でもアメリカの製薬大手ファイザーのワクチンの承認申請が行われ、早ければ2021年2月中にも承認されるかどうか結論が出る見通しです。

ファイザーがアメリカやブラジルなどで行った臨床試験ではワクチンによる予防効果は95%だとされ、こうした結果を受けて12月2日に世界で初めてイギリスでワクチンが承認され8日から接種が始まったほか、アメリカでも緊急使用の許可が出され14日に接種が始まっています。

一方で、イギリスやアメリカで接種を受けた人のうち数人に激しいアレルギー反応「アナフィラキシー」のような症状が出たということで、アメリカのCDC=疾病対策センターはワクチンに含まれる成分にアレルギー反応を示した経験がある人は接種しないことなどを指示しています。

また、アメリカの製薬会社モデルナのワクチンも臨床試験で94.1%の有効性を示したということで、アメリカのFDA=食品医薬品局から緊急使用の許可が出され、12月21日からは接種が始まっています。

新しい「mRNAワクチン」とは?

これらのワクチンはいずれも「mRNAワクチン」と呼ばれるこれまでになかった全く新しいタイプのワクチンで、ウイルスそのものではなく、ウイルスの遺伝情報を伝達する物質「mRNA」を人工的に作って注射で投与します。

ワクチンを投与することで免疫の働きによって新型コロナウイルスに対応する抗体が作られ、ウイルスが体内に侵入した際に抗体が攻撃して感染を防ぐ仕組みです。

日本での接種 いつごろから?

ファイザーは日本国内でも12月18日に承認申請を行っていて、審査を大幅に簡略化する「特例承認」の適用を目指しているということです。

国内で行われている臨床試験のデータも踏まえて、早ければ2月中にも承認されるかどうか結論が出る見通しで、厚生労働省は2021年2月下旬をめどに医療従事者、3月下旬をめどに高齢者への接種を始める体制を確保し、その後基礎疾患のある人などに優先して接種を行う方針です。

国産ワクチン 開発の現状は?

新型コロナウイルスのワクチン開発は日本国内でも進められていて、国産のワクチンとしてはこれまでに2社が実際に人に投与して安全性などを確認する臨床試験を始めています。

このうち大阪にあるバイオベンチャー企業のアンジェスは、国産ワクチンとしては最も早い6月に臨床試験を始め、12月からは対象者を500人に増やして臨床試験を続けています。

この会社は、ウイルスそのものではなく遺伝子を使ったワクチンの一種「DNAワクチン」を開発していて、投与することで体の中でウイルスを攻撃する抗体を作る仕組みです。

また大阪に本社がある製薬大手、塩野義製薬は12月16日、214人を対象に臨床試験を始めました。

開発しているのは「組み換えたんぱく質ワクチン」というタイプで、遺伝子組み換え技術を使ってウイルスのたんぱく質の一部だけを人工的に作って投与し、体の中で抗体を作り出します。

国産ワクチンの効果 確認が難しい?

ただ日本で行う臨床試験には課題があり、欧米や南米などと比べると感染者の数が少なく、臨床試験に参加した人が感染する可能性が各国に比べると低いため、ワクチンの効果を確かめるのは難しいと指摘されています。

また、今後海外メーカーのワクチンが国内で広く接種されるようになると、感染者の数がさらに少なくなったり、多くの人が免疫を持ついわゆる「集団免疫」の状態に近づいたりして、臨床試験で予防効果を確認する難しさが増すのではないかという指摘もあります。

このため国内で医薬品の審査を行うPMDA=医薬品医療機器総合機構は、国内で少人数を対象に行う初期段階の臨床試験を終えたあとは、海外で大規模な臨床試験を行うことも選択肢の1つだとしています。

ワクチン接種 高齢者や基礎疾患ある人に続き福祉施設 案が了承(12/24)

2020年12月24日

新型コロナウイルスワクチンの接種が始まった場合、どのような順番で行うかについて、内閣官房と厚生労働省は、患者の対応にあたる医療従事者と高齢者や基礎疾患がある人に続いて、高齢者が入所する社会福祉施設などのスタッフが接種するとした案を、12月23日に開かれた政府の分科会に示し了承されました。

この案は一般から広く意見を聞いたうえで、来月にも分科会で正式に取りまとめられます。

分科会に出された案では、新型コロナウイルスの患者の対応にあたる医療従事者と、高齢者や基礎疾患がある人に優先的に接種するとしていて、医療従事者の中には、

▽患者の搬送に携わる救急隊員などや

▽患者と接する保健所職員なども含まれるとしています。

そして、高齢者や基礎疾患がある人に続いては、高齢者が入所する社会福祉施設などで利用者に接するスタッフが接種するとしています。

ただ、

▽具体的にどのような基礎疾患がある人の優先するかや、

▽妊婦に対して優先的に接種を行うかどうかについては、

厚生労働省で引き続き検討するとしています。

さらに、これらの対象以外の人たちへの接種については、順番が早い人たちの接種の状況を踏まえて行われるということで、自治体が券を配布し、医療機関を予約して接種を受けるとしています。

内閣官房と厚生労働省は、この案について今週からパブリックコメントで一般から広く意見を聞くことにしていて、来月にも分科会で正式に取りまとめられます。

ワクチン優先接種 対象は? 厚労省 方針案まとめる(12/23)

2020年12月23日

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は優先接種の対象とする「基礎疾患」を、慢性の心臓病やがんなどとする案をまとめました。肥満の人も含める方針で、対象は820万人にのぼる見通しです。

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は

▽2021年2月下旬をめどに医療従事者、

▽3月下旬をめどに高齢者への接種を始める体制を確保し、

その後、

▽基礎疾患のある人などに優先して接種を行う方針です。

こうした中、厚生労働省は、優先接種の対象とする具体的な基礎疾患の案をまとめました。

対象となるのは

▽慢性の心臓病や腎臓病などに加え、

▽呼吸器の疾患や、

▽がんなどの免疫機能が低下する病気、

▽睡眠時無呼吸症候群などで通院や入院をしていることが条件です。

基礎疾患があることを示す証明書の提出は求めず、予診票で確認するとしています。

肥満の程度を示す「BMI」が30以上の人も優先接種の対象とし、基礎疾患のある人と合わせると、成人だけでおよそ820万人にのぼると推計されています。

また、医療従事者に続いて優先的に接種を受けられる「高齢者」については、令和3年度中に65歳以上に達する人とします。

60歳から64歳の人も、ワクチンの供給量によっては基礎疾患がある人と同じ時期に接種を受けてもらうことを検討するということです。

厚生労働省は、この案を12月25日に開く専門家会議で示すことにしています。

優先される基礎疾患は

厚生労働省の案で「基礎疾患」とされているのは

▽慢性の呼吸器の病気

▽慢性の心臓病(高血圧を含む)

▽慢性の腎臓病

▽慢性の肝臓病(脂肪肝や慢性肝炎を除く)

▽インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、またはほかの病気を併発している糖尿病

▽血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く)

▽免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)

▽病気の治療で、ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている

▽免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

▽神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害など)

▽染色体異常

▽重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)

▽睡眠時無呼吸症候群です。

いずれも通院や入院をしている人が対象となります。

新型コロナワクチン 2月下旬の接種開始準備を指示 厚労省(12/18)

2020年12月18日

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省が、2021年2月下旬をめどに医療従事者への接種を始められるよう、自治体に体制の整備を指示したことが分かりました。

高齢者は3月下旬をめどに、そのほかの人たちは4月以降に接種体制を確保する方針です。

厚生労働省は、欧米の製薬会社3社との間で、新型コロナウイルスのワクチンの開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいて、2021年前半に接種を始める方針を示しています。

こうした中、厚生労働省は、12月18日、全国の都道府県や市町村に対して接種体制の整備計画の案を示しました。

それによりますと、▽2021年2月下旬をめどに先行して1万人程度の医療従事者に、▽3月中旬をめどに残るおよそ300万人の医療従事者に接種を開始できる体制を整備します。

続いて▽3月下旬をめどに高齢者に接種できる体制を確保し、▽そのほかの人については基礎疾患のある人などを優先しながら4月以降に接種を始める方針です。

厚生労働省は、この計画の案に沿って、接種会場の選定や接種に必要なクーポンなどの準備を進めるよう市町村に指示するとともに、2021年1月には自治体向けの説明会を開くことにしています。

ファイザー コロナワクチン 日本で承認申請 早ければ2月に結論(12/18)

2020年12月18日

アメリカの製薬大手ファイザーは、新型コロナウイルスのワクチンの日本国内での使用に向け、12月18日厚生労働省に承認を求める申請を行いました。新型コロナウイルスのワクチンをめぐって、国内で承認申請が行われるのは初めてで、早ければ2021年2月中にも承認するかどうか結論が出る見通しです。

ファイザーはドイツの企業と共同で新型コロナウイルスのワクチンを開発し、アメリカやイギリスなどでは12月から接種が始まりました。

日本政府も2021年6月末までに6000万人分の供給を受けることで基本合意しています。

ファイザーによりますと、これまでに世界各国で行った臨床試験の最終的な効果の分析では95%の有効性が見られ、人種による目立った違いは確認されなかったということです。

このため、ファイザーは、12月18日、日本国内での使用に向け、厚生労働省に承認の申請を行いました。

国内で新型コロナウイルスのワクチンの承認申請が行われるのは初めてで、審査の手続きを大幅に簡略化する「特例承認」の適用を目指しているということです。

ファイザーは国内で実施している臨床試験のデータを2021年2月までにまとめる計画で、厚生労働省はこうしたデータを踏まえて有効性や安全性を速やかに審査することにしています。

早ければ2021年2月中にも、承認するかどうか結論が出る見通しです。

「特例承認」とは

厚生労働省によりますと、「特例承認」は、通常、1年程度かかる医薬品の審査の手続きを大幅に簡略化して早期に承認する制度です。

適用するには、

▽病気のまん延を防ぐために緊急に使用する必要があること、

▽代わりの医薬品がないこと、それに

▽アメリカやイギリスなど日本と同じ水準の承認制度がある国で承認されていることなど

をすべて満たすことが条件になります。

2009年に新型インフルエンザが流行した際に初めて適用され、2種類のワクチンが申請からおよそ3か月で承認されました。

また、ことし5月には新型コロナウイルス治療薬の「レムデシビル」に適用され、申請から3日で承認されています。

ファイザー日本法人「速やかに届けたい」

ファイザーの日本法人は、「このたびの申請は科学的に厳格で高い倫理に基づく研究開発から得られたデータに基づいており、承認が得られた際は速やかに日本の皆様にもワクチンをお届けし、社会生活正常化の一助として貢献してまいります」とコメントしています。

田村厚生労働相「最優先で審査」

田村厚生労働大臣は、記者会見で「有効性や安全性をしっかりと審査した上で判断していく。アメリカでは緊急使用許可が出たという話もある中、わが国としてどうするかは、しっかりとデータを見た上でとなる。最優先の課題なので、最優先で審査をしていく」と述べました。

一方で副反応が懸念されていることについて、「接種が始まっている海外の情報をしっかり収集し、審査の中の1つのデータとして分析していきたい。ワクチン全般において、すごくまれにアレルギー反応はあるわけなので、そういうことも踏まえて、しっかり審査をしていく」と述べました。

ワクチンの安全性・有効性 どう評価

ファイザーは、日本国内でも160人を対象に免疫の働きや安全性を確認する初期段階の臨床試験を進めていますが、今回の承認申請は、国内で医薬品の審査を行うPMDA=医薬品医療機器総合機構と相談した上で、海外での大規模な臨床試験の結果をもとに行ったということです。

PMDAは2020年9月、新型コロナウイルスのワクチンを審査する際の考え方を公表しています。

それによりますと、有効性を評価するために、

▼ウイルスを攻撃する抗体ができることを確認するだけでなく、ウイルスを排除する免疫の細胞の働きについても解析することを求めています。

その上で

▼臨床試験で、ワクチンを投与するグループとワクチンに似せた偽の薬、「偽薬」を投与するグループに分けて比較することで、発症を予防する効果があるかなどを確認する必要があるとしています。

また、安全性については、

▼臨床試験でワクチンを投与してから少なくとも7日目までと28日目までに体に異常が出ないか確認することや、

▼投与後少なくとも1年間は健康状態の確認を続けることなどが必要だとしています。

一方で、海外で大規模な臨床試験が行われ、予防効果が確認されているワクチンについては、国内での臨床試験は免疫の働きの解析や安全性を確認するのみで十分な場合があるとしています。

専門家「歴史に残る偉業 しっかり審査してほしい」

アメリカの製薬大手ファイザーが、国内で、新型コロナウイルスワクチンの承認を申請したことについて、ワクチン開発に詳しい東京大学医科学研究所の石井健教授は「1年以内にこれだけの規模でしっかりとした臨床試験が行われて、ワクチンがみなさんの手に届くのは、現代の科学の成果で、歴史に残る偉業だ」と評価しました。

そして、今後の審査について「ファイザーのワクチンは複数の国で数万人規模で臨床試験を行っていて、その中には、アジア人も入っていて、人種の違いによって特殊な副作用があるという指摘もいまのところない。日本人に接種して本当に大丈夫なのかは今後の議論だが、審査機関は急がば回れの考え方で、しっかり審査してほしい」と指摘しました。

その上で「ワクチンはすぐに手に入るのかなどと期待する声がある一方で、開発のスピードが早すぎて危ないから打つのを待った方がいいのではないかという声も出ている。ワクチンで得られる利益とリスクについて、知っておくことが大切だ」と述べました。

ワクチンの保管と流通は?

国は、2021年前半までに国民全員に提供できる数のワクチンを確保することを目指し、欧米の製薬会社3社との間で開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいます。

厚生労働省によりますと、今回、承認申請が行われたファイザーのワクチンを保管するには、マイナス75度前後で冷凍する必要があります。

このため、国内の倉庫などで保管できるよう超低温冷凍庫=ディープフリーザーをおよそ3000台確保し、市町村の人口などに応じて公平に割りあてる方針です。

また、医療機関などでも、▽保冷用のボックスとドライアイスを使えば10日間程度、▽冷蔵庫に移したあとは5日間程度保管できるということです。

このため、国はドライアイスを調達して医療機関などに供給することを検討しています。

ファイザーは「mRNAワクチン」

ファイザーが承認を申請したワクチンは、「mRNAワクチン」と呼ばれるこれまでになかった全く新しいタイプのワクチンです。

このワクチンでは新型コロナウイルスそのものではなく、ウイルスの遺伝情報を伝達する物質、「mRNA」を人工的に作って注射で投与します。

このワクチンを投与すると、体の中で「スパイクたんぱく質」と呼ばれるウイルスの表面にある突起の部分が作られます。

スパイクたんぱく質を目印に、免疫の働きによって新型コロナウイルスに対応する抗体が作られ、ウイルスが体内に侵入した際、抗体が攻撃して感染を防ぐ仕組みです。

mRNAを医薬品に活用するアイデアはアメリカのウィスコンシン大学のグループが1990年に発表した論文で示されていて、当初は遺伝子治療の一環として研究されていました。

特にこの数年、mRNAを生成する技術や安定させる技術などが進んだことで医薬品としての実用化に向けて注目が高まっていました。

また、mRNAを使ったワクチンは、カギとなるmRNAを変えることでほかのウイルスにも応用することができるとみられ、ワクチンの考え方を大きく変える可能性があるとされています。

一方で、mRNAワクチンをはじめ、新型コロナウイルスで開発が進む遺伝情報を使ったワクチンは、これまで実用化されたことのない全く新しい技術となることから、実際に多くの人に使用した場合の効果や副反応については慎重に判断する必要があるという指摘も出ています。

ファイザー 開発の経緯

アメリカの製薬大手、ファイザーは、ドイツの企業、ビオンテックとともに、mRNAを使った新型コロナウイルスのワクチン開発を進めてきました。

トランプ政権が進めた新型コロナウイルスワクチンを早く供給するための開発計画、「ワープ・スピード作戦」からは一定の距離を置いて開発を進めてきたとされています。

ファイザーは、感染者が多いアメリカやブラジルなどで臨床試験を行い、11月には、4万人を超える人を対象にした大規模な臨床試験で「90%を超える予防効果がある」とする暫定的な結果を発表しました。

この後に発表された詳しい結果を記した論文によりますと、

▼ワクチンを接種した2万人あまりのうち、接種後7日目以降に新型コロナウイルスに感染したのは8人だったのに対し、

▼「偽薬」と呼ばれるワクチンに似せた偽の薬の接種を受けた2万人あまりでは162人が感染したということで、ワクチンによる予防効果は95%だとしています。

こうした結果を受けて、12月2日に世界で初めてイギリスでワクチンが承認され、12月8日に接種が始まったほか、アメリカでも12月11日に緊急使用の許可が出され14日に接種が始まりました。

一方で、副反応の報告も出ていて、

▼イギリスでは、接種を受けた2人が激しいアレルギー反応、「アナフィラキシー」のような症状を示したほか、

▼アメリカでも、接種を受けたアラスカ州の医療従事者が「アナフィラキシー」のような症状を示したということです。

イギリスの2人は過去にアレルギー反応が出たことがあった一方、アメリカの医療従事者は過去にはアレルギー反応が出たことがなかったということです。

イギリスの規制当局は、過去に同じような症状が出たことのある人は接種しないよう、予防的な措置としての勧告を出したほか、アメリカCDC=疾病対策センターはワクチンに含まれる成分にアレルギー反応を示した経験がある人は、接種しないことなどを指示しています。

ファイザーの論文や発表によりますと、最終段階の臨床試験ではワクチンの接種後に、

▼けん怠感が出た人が16歳から55歳までの59%、56歳以上では51%いて、

▼頭痛は55歳までの52%、56歳以上では39%に出たということですが、多くはすぐに症状が治まったということです。

また、比較的重い副反応としてけん怠感を訴えた人が3.8%、頭痛を訴えた人が2.0%いたということです。

会社は「重大な安全性の懸念は報告されなかった」としています。

世界の承認・許可状況

各国の保健当局などによりますと、アメリカの製薬大手ファイザーとドイツの企業ビオンテックが開発した新型コロナウイルスのワクチンは、これまでに

▼イギリス、

▼バーレーン、

▼カナダ、

▼サウジアラビア、

▼メキシコ、

▼アメリカ、

▼シンガポール、

▼チリの、

少なくとも8つの国で承認、または緊急使用が許可されています。

国や地域ごとの確保状況

世界では、ファイザーとビオンテックが開発したワクチンを確保する動きが広がっています。

国や地域ごとのワクチンの確保状況を調べているアメリカのデューク大学のまとめによりますと、12月11日の時点で、

▼EU=ヨーロッパ連合が3億回分、

▼日本が1億2000万回分、

▼アメリカと▼中国がそれぞれ1億回分、

▼イギリスが4000万回分、

▼メキシコが3440万回分、

▼韓国と▼カナダがそれぞれ2000万回分、

▼マレーシアが1280万回分、

▼オーストラリアと▼チリ、▼それに香港がそれぞれ1000万回分、▼ペルーが990万回分、

▼イスラエルが800万回分、

▼コスタリカがおよそ300万回分、

▼スイスと▼パナマがそれぞれ300万回分、

▼エクアドルが200万回分、

▼ニュージーランドが150万回分、

▼クウェートが100万回分などとなっています。

米ファイザー コロナワクチン 日本国内での「特例承認」求める(12/18)

2020年12月18日

アメリカの製薬大手ファイザーは、新型コロナウイルスのワクチンの日本国内での使用に向け、12月18日厚生労働省に承認を求める申請を行いました。審査を大幅に簡略化する「特例承認」の適用を求めているということです。新型コロナウイルスのワクチンをめぐって、国内で承認申請が行われるのは初めてです。

ファイザーはドイツの企業と共同で新型コロナウイルスのワクチンを開発し、すでにアメリカやイギリスでは接種が始まっています。

日本政府とは2021年6月末までに6000万人分のワクチンを供給することで基本合意していてことし10月から日本国内でも臨床試験を実施してきました。

ファイザーによりますと、12月18日、国内での使用に向け、厚生労働省に承認の申請を行ったということです。

国内で新型コロナウイルスのワクチンの承認申請が行われるのは初めてで、審査を大幅に簡略化する「特例承認」の適用を求めているということです。

ファイザーは、世界各国で行っている臨床試験の最終的な効果の分析で95%の有効性が見られたなどと発表していて、厚生労働省は国内のデータも踏まえて有効性や安全性を審査した上で承認するかどうかを判断することにしています。

「特例承認」とは

厚生労働省によりますと、「特例承認」は、通常、1年程度かかる医薬品の審査の手続きを大幅に簡略化して早期に承認する制度です。

適用するには、

▽病気のまん延を防ぐために緊急に使用する必要があること、

▽代わりの医薬品がないこと、それに

▽アメリカやイギリスなど日本と同じ水準の承認制度がある国で承認されていることなど

をすべて満たすことが条件になります。

2009年に新型インフルエンザが流行した際に初めて適用され、2種類のワクチンが申請からおよそ3か月で承認されました。

また、ことし5月には新型コロナウイルス治療薬の「レムデシビル」に適用され、申請から3日で承認されています。

ファイザー日本法人「速やかに届けたい」

ファイザーの日本法人は、「このたびの申請は科学的に厳格で高い倫理に基づく研究開発から得られたデータに基づいており、承認が得られた際は速やかに日本の皆様にもワクチンをお届けし、社会生活正常化の一助として貢献してまいります」とコメントしています。

田村厚生労働相「最優先で審査」

田村厚生労働大臣は、記者会見で「有効性や安全性をしっかりと審査した上で判断していく。アメリカでは緊急使用許可が出たという話もある中、わが国としてどうするかは、しっかりとデータを見た上でとなる。最優先の課題なので、最優先で審査をしていく」と述べました。

一方で副反応が懸念されていることについて、「接種が始まっている海外の情報をしっかり収集し、審査の中の1つのデータとして分析していきたい。ワクチン全般において、すごくまれにアレルギー反応はあるわけなので、そういうことも踏まえて、しっかり審査をしていく」と述べました。

加藤官房長官「有効性と安全性などしっかり確認」

加藤官房長官は、閣議のあとの記者会見で「データと最新の科学的な知見に基づき、承認申請があった場合には、有効性と安全性などをしっかり確認のうえ、承認することとしている。厚生労働省を中心に安全性や有効性の確認を最優先に開発企業からの事前相談などにもしっかりと対応していきたい」と述べました。

ワクチンの保管と流通は?

国は、2021年前半までに国民全員に提供できる数のワクチンを確保することを目指し、欧米の製薬会社3社との間で開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいます。

厚生労働省によりますと、今回、承認申請が行われたファイザーのワクチンを保管するには、マイナス75度前後で冷凍する必要があります。

このため、国内の倉庫などで保管できるよう超低温冷凍庫=ディープフリーザーをおよそ3000台確保し、市町村の人口などに応じて公平に割りあてる方針です。

また、医療機関などでも、

▽保冷用のボックスとドライアイスを使えば10日間程度、

▽冷蔵庫に移したあとは5日間程度保管できるということです。

このため、国はドライアイスを調達して医療機関などに供給することを検討しています。

ワクチン開発 日本勢の進捗は(12/18)

新型コロナウイルスのワクチン開発は日本国内でも進められていて、国産のワクチンとしてはこれまでに2社が、実際に人に投与して安全性などを確認する臨床試験を始めています。

アンジェス

このうち、大阪にあるバイオベンチャー企業のアンジェスは、国産ワクチンとしては最も早い6月に臨床試験を始め、12月には対象者を500人に増やして臨床試験を続けています。

この会社は、ウイルスそのものではなく、遺伝子を使ったワクチンの一種、「DNAワクチン」を開発していて、投与することで体の中でウイルスを攻撃する抗体を作る仕組みです。

塩野義製薬

また、大阪に本社がある製薬大手、塩野義製薬は12月16日、214人を対象に臨床試験を始めました。

開発しているのは、「組み換えたんぱく質ワクチン」というタイプで、遺伝子組み換え技術を使ってウイルスのたんぱく質の一部だけを人工的に作って投与し、体の中で抗体を作り出します。

国内での開発課題も

ただ、日本で臨床試験を進める上では課題も指摘されています。

日本は、欧米や南米などと比べると感染者の数が少なく、臨床試験に参加した人が感染する可能性は各国に比べると低いため、ワクチンの効果を確かめるのは難しいと指摘されています。

また今後、海外メーカーのワクチンが国内で広く接種されるようになると、感染者の数がさらに少なくなったり、多くの人が免疫を持ついわゆる「集団免疫」の状態に近づいたりして、臨床試験で予防効果を確認する難しさが増すのではないかという指摘もあります。

このため、国内で医薬品の審査を行うPMDA=医薬品医療機器総合機構は、国内で少人数を対象に行う初期段階の臨床試験を終えたあとは、海外で大規模な臨床試験を行うことも選択肢だとしています。

国内 他にも開発中のワクチン

このほか、臨床試験には至っていないものの国内でもさまざまなタイプのワクチンの開発が進められています。

このうち、

▼ワクチンメーカーのKMバイオロジクスは、新型コロナウイルスを処理して毒性をなくしたものを投与する「不活化ワクチン」、

▼製薬大手の第一三共は、ファイザーなどと同様の仕組みの「mRNAワクチン」、そして、

▼バイオベンチャー企業のIDファーマがウイルスの遺伝子の一部を別の無害なウイルスに組み込んで投与する「ウイルスベクターワクチン」の開発を進めています。

新型コロナワクチン接種 原則住民票登録の市町村で 厚生労働省(12/10)

2020年12月10日

2021年前半に接種が始まる見通しとなっている新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は、原則住民票を登録している市町村の医療機関などで接種を受けてもらう方針を決めました。

厚生労働省は、欧米の製薬会社3社との間で、新型コロナウイルスのワクチンの開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいて、2021年前半の接種開始を目指しています。

厚生労働省は、12月10日、専門家を集めた検討会で今後どう接種を進めるか方針を示しました。

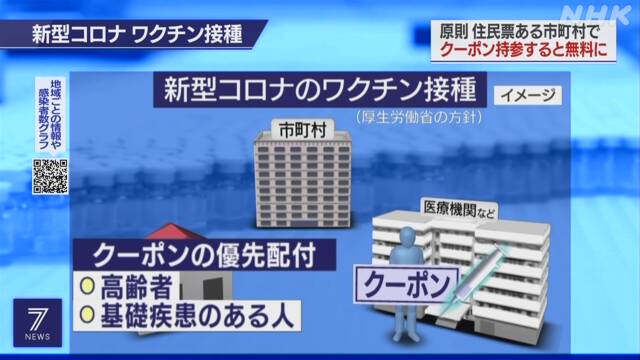

それによりますと、接種を受けてもらう場所は、単身赴任や入院中の人などを除いて原則、住民票を登録している市町村とし、接種を受けるのに必要なクーポンが順次、自宅に届けられます。

その後、電話などで予約して、医療機関か市町村が用意する公民館や体育館などにクーポンを持参すると、無料で接種を受けられるということです。

クーポンは高齢者から優先して配られ、基礎疾患がある人も高齢者に続いて接種を受けられます。

同じく優先接種の対象となっている医療従事者には勤務先の医療機関などで接種を受けてもらうということです。

ワクチンの中には、冷凍での保管が必要なものもあり、厚生労働省は確保した1万台余りの冷凍庫を市町村に割り当てるなどして接種に向けた準備を進めることにしています。

ワクチン接種体制の詳細

接種の流れは?

新型コロナウイルスのワクチンの接種は、国の指示のもとで市町村が行い、都道府県は市町村を広域的に支援するとされています。

接種を希望する人は、原則として、住民票を登録している市町村で受けることになりますが、単身赴任している人や入院している人などは、例外的にほかの市町村での接種が認められます。

接種を受けるのに必要なクーポンは、市町村から順次自宅に郵送されます。

その後、電話などで予約して接種会場となる医療機関や、市町村が用意する公民館や体育館などにクーポンを持参すると無料で接種を受けることができます。

複数のワクチンが国内に供給される場合、手違いや混乱を避けるため、それぞれの接種会場で取り扱うワクチンは原則、1種類に限定されます。

流通体制は?

国は、来年前半までにすべての国民に提供できる数のワクチンを確保することを目指し、欧米の製薬会社3社との間で開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいます。

このうち、アメリカのファイザーとモデルナのワクチンは冷凍して保管しなくてはならず、国は保管できる温度がマイナス75度の冷凍庫を3000台、マイナス20度の冷凍庫を7500台確保しています。

今後、市町村の人口などに応じて公平に割り当てるということです。

また、保冷用のボックスがあればドライアイスで保管できるため、国がドライアイスを調達して医療機関などに供給することも検討しています。

このほか、接種に必要な注射器の針なども市町村に提供するということです。

新システムも導入へ

国は、ワクチンの在庫や接種した人の数を把握するため、「V-SYS」と呼ばれる新しいシステムの開発を進めています。

国や都道府県、市町村が情報を共有できるだけでなく、一般向けの公開サイトでは接種を受けられる医療機関や、予約状況なども確認できるということです。

新型コロナワクチン 日本政府による確保の状況は?(12/8)

2020年12月8日

日本政府は、国民全員が接種できる量のワクチンを2021年前半までに確保する方針で、欧米の製薬会社3社との間で、開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいます。

これまでのところアメリカの「モデルナ」とは、2021年6月末までに2000万人分、2021年9月までにさらに500万人分の供給を受ける契約を結んでいます。

また、同じくアメリカの「ファイザー」とは2021年6月末までに6000万人分、イギリスの「アストラゼネカ」とは2021年3月末までに1500万人分、合わせて6000万人分の供給を受けることでそれぞれ基本合意しています。

新型コロナワクチン 高齢者や基礎疾患ある人優先接種へ 厚労省(11/9)

2020年11月9日

開発中の新型コロナウイルスのワクチンをめぐって、厚生労働省は、高齢者や基礎疾患がある人を優先的に接種する方針を固めました。一方、妊娠中の女性については、臨床試験のデータがないことなどから、優先接種の対象にするか判断を見送りました。

厚生労働省は、欧米の製薬会社3社との間で、新型コロナウイルスのワクチンの開発に成功した場合に供給を受けることで契約などを結んでいて、来年前半の接種開始を目指しています。

11月9日は専門家を集めて検討会が開かれ、ワクチンを優先的に接種する順位について協議が行われました。

この中で、医療従事者以外への接種について、まず高齢者を優先し、次に基礎疾患のある人に接種を行う方針が確認されました。

一方、妊娠中の女性については、国内外の臨床試験に参加しておらず、安全性に関するデータがないことなどから優先接種の対象にするか現時点での判断を見送りました。

厚生労働省は、今後どのような基礎疾患がある人を優先接種の対象にするか、学会などの意見も踏まえて検討する方針です。

合わせて政府の分科会は、医療従事者に最優先で接種するかどうかを検討することにしています。

ワクチン10候補 臨床試験の最終段階

新型コロナウイルスのワクチン開発は、異例のスピードで進められています。

WHO=世界保健機関のまとめによりますと、今月3日時点で研究が進められているワクチンの候補は200余りにのぼります。

このうち47について、実際にヒトに投与して安全性や効果を確かめる臨床試験が始まっていて、10の候補は3段階ある臨床試験の最終段階に進んでいます。

アメリカの製薬大手ファイザーなどが開発を進める「mRNA」と呼ばれる遺伝子を使ったワクチンは、安全性などを確認したうえで、近く緊急使用の許可を申請する見通しだということです。

また、イギリスの大手製薬アストラゼネカとオックスフォード大学が共同で開発するワクチンや、アメリカの製薬会社「モデルナ」とアメリカ国立衛生研究所が開発するワクチンなども臨床試験の最終段階に進んでいます。

中にはロシアのワクチン会社が開発し、ロシアが正式に承認している「スプートニクV」のように、国によっては最終段階の臨床試験を終える前に承認しているものもあります。

日本国内では、大阪大学の研究者が設立したベンチャー企業「アンジェス」がDNAを使った「DNAワクチン」を開発し、現在、臨床試験を進めています。

このほか、東京大学医科学研究所のグループやワクチンメーカーの「KMバイオロジクス」、それに大手製薬会社などがそれぞれワクチンの開発に乗り出していて、臨床試験に向けて研究を進めています。

厚労省 国民全員分のワクチン確保の方針

厚生労働省は、国民全員が接種できる量のワクチンを来年前半までに確保する方針で、欧米の製薬会社3社から開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいます。

このうち、

▽アメリカの製薬会社「モデルナ」とは2500万人分のワクチンの供給を受ける契約でこのうち2000万人分が来年6月末までに供給されることになっています。

また、

▽アメリカの製薬大手「ファイザー」とは来年6月末までに6000万人分、

▽イギリスの製薬大手「アストラゼネカ」とは来年3月末までに1500万人分、合計で6000万人分の供給を受けることで、それぞれ基本合意しています。

一方、開発中のワクチンに感染や重症化をどれだけ防ぐ効果があるかはまだ不透明で、臨床試験で確認できなかった副作用が実用化されたあとに出てくる可能性もあります。

また、大量のワクチンの接種を自治体がどう効率的に進めていくかも課題となりそうです。

「来年前半までに全国民へのワクチン提供目指す」政府対策本部(8/28)

2020年8月28日

新型コロナウイルスへの対応をめぐり、政府の対策本部は、来年前半までに、すべての国民に提供できるワクチンの確保を目指すなどとした今後の取り組みを決定しました。

政府は8月28日午後、総理大臣官邸で、安倍総理大臣や菅官房長官、西村経済再生担当大臣らが出席して、新型コロナウイルス対策本部を開き、今後の取り組みを決定しました。

それによりますと、インフルエンザとの同時流行が懸念される冬を見据え、医療提供体制の確保に取り組むほか、検査体制も1日に平均20万件程度行えるよう抜本的に拡充するとしています。

また、ワクチンをめぐり、来年前半までに、すべての国民に提供できる数の確保を目指すとしたうえで、安全性や有効性が認められるものは国内産、国外産を問わず、供給のための契約を順次、進めるとしています。

さらに、感染症法に基づいて、感染者に入院の勧告などを行っている現在の対応について、無症状や軽症が多い実態を踏まえ、保健所や医療機関の負担軽減を図るため、政令の改正も含め、柔軟に見直すとしています。

一方、本部では、雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置を年末まで延長するほか、水際対策としてとられている入国制限を9月から一部緩和し、PCR検査の実施などを条件に在留資格がある外国人の日本への再入国を認めることも確認しました。

安倍総理大臣は「感染の拡大をできるかぎり抑えながら、社会経済活動などの両立を図っていくため、事業者や地方自治体とも連携して、これらの対策に引き続き全力であたってほしい」と述べました。

専門家「インフルエンザとの同時流行にらんだ対応」

日本感染症学会の理事長で東邦大学の舘田一博教授は「軽症、無症状者の療養の考え方や、検査数を1日に20万件への拡充は秋から増えると予想される、インフルエンザとの同時流行をにらんだ対応ではないか。軽症であっても新型コロナウイルスの患者さんが増えると院内感染対策など、現場のスタッフの仕事は増える。若い世代で持病が無ければ、重症化のリスクは高くないことが分かってきた。重症者を守るためにも軽症者、無症状者をホテルや自宅療養としたのは大きな意味がある」と話しています。

検査については「1日20万件検査ができる体制があれば、インフルエンザと同時流行しても十分に診断ができると考えられ、今から次の大きな波を乗り越えるために備えていくという点で重要だ」と指摘しました。

また、ワクチンをすべての国民が受けられるようにするとしたことについては「すべての国民がきちんとワクチンを接種できるよう、今から準備を進めておくことは非常に重要だ。一方で、ワクチンは安全性や有効性などハードルも高いと考えられるため、過剰な期待を持つことなく、これから出てくる科学的根拠を注視して冷静に判断をしていく必要がある」と話しています。