コロナ “脳で免疫の働きする神経系の細胞に感染” 慶応大など(4/18)

2023年4月18日

新型コロナウイルスは、脳の中で免疫の働きをする種類の神経系の細胞に感染しやすいことが分かったという実験結果を、慶応大学などの研究グループが発表しました。感染したあとに起きる神経の異常や後遺症の原因解明につなげたいとしています。

これは、慶応大学の岡野栄之教授らのグループが神経科学の国際的な専門雑誌に発表しました。

グループは、新型コロナの脳への影響を調べようと、ヒトのiPS細胞から▽3種類の神経系の細胞と▽脳の一部を再現した「オルガノイド」という細胞のかたまりを作り、ウイルスが感染するかどうか調べる実験を行いました。

その結果、従来の型とデルタ株、それにオミクロン株の特徴を人工的に再現したウイルスは、いずれも脳の中で免疫の働きをするミクログリアという神経系の細胞に感染したということです。

一方で、ほかの細胞やオルガノイドには感染しませんでした。

新型コロナに感染した人では、記憶障害や「もや」がかかったように感じて思考力が落ちる「ブレインフォグ」などが出ることがありますが、こうした異常が出る理由は分かっていませんでした。

研究グループは、新型コロナウイルスはミクログリアに多くあるたんぱく質を足がかりに感染しているとみていて、感染後の症状や後遺症の原因の解明につなげたいとしています。

岡野教授は「今回の結果とブレインフォグなどの症状が具体的にどうつながるのか、さらに研究を進めたい」と話しています。

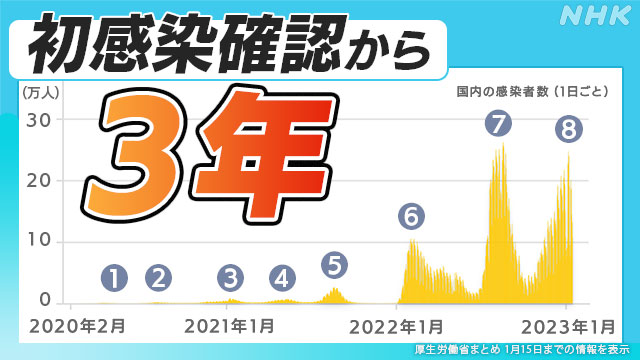

【詳しく】新型コロナ感染確認から3年 どうだった?どうなる?(2023/1/16)

新型コロナウイルスの感染が国内で初めて確認されてから3年となりました。この3年間、新型コロナウイルスの感染状況はどう変わり、どのような変異株が発生してきたのか?そして、コロナ対策は、このあとどう変わっていくのか?まとめました。

3年間で累積3100万人が感染

新型コロナウイルスは国内では3年前の2020年1月15日に初めて感染が確認されました。厚生労働省のまとめでは、これまでに感染した人は累積で3100万人に、亡くなった人は6万2000人にのぼっています。

このうち感染者数は、オミクロン株が広がった2022年初めから1月16日までで、およそ2974万人と、1年余りで3年間のおよそ95%を占めるなど爆発的に増加しています。

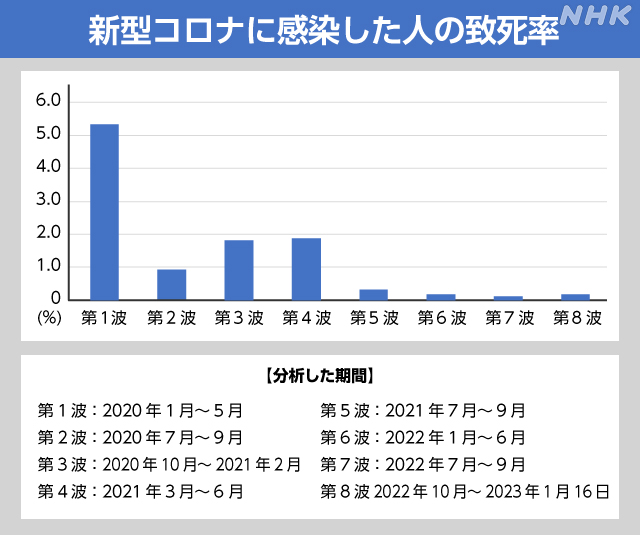

致死率は大幅に減少

感染者数に占める亡くなった人の割合「致死率」は、この3年間で治療法の進歩やワクチン接種が進んだことなどによって、大幅に減少しています。

これまでの致死率を分析した感染の波の期間期間ごとにまとめました。

▽国内で初めて感染が確認された2020年1月からの第1波では5.34%。

▽重症者に対する治療法が進歩したことなどもあり、その年の夏の第2波では0.93%。

▽おととし(2021年)の年明け以降に急速に感染が拡大した第3波では、医療体制がひっ迫したこともあり、1.82%と再び高くなりました。

▽さらにイギリスで最初に確認された変異ウイルス、アルファ株が広がったおととし春の第4波では1.88%。

▽おととし夏「デルタ株」が広がり、さらに大きな感染拡大となった第5波では、比較的若い世代でも重症化する人が出るなどして亡くなる人は増えた一方、軽症や無症状の感染者も増加したため、致死率は0.32%。

▽感染力の強いオミクロン株が広がった2022年初めからの第6波以降には、それ以前とは異なる規模での感染拡大が起き、亡くなる人も増えましたが、それ以上に感染者数の増加が桁違いに大きく致死率は第6波では0.17%。

▽2022年夏の第7波では0.11%と、さらに低くなりました。専門家は、感染の主流がオミクロン株に変わって、持病がない若い世代を中心に軽症で済む人も多くなったこと、ワクチン接種が進んで重症化する人の割合が減少したことなどが背景にあるとしています。

▽しかし現在も続く第8波では、2023年に入って以降、死亡数が連日過去最多を更新するなど、急速に増加し、1月16日の時点で致死率は0.18%。第7波より高くなっていることについて、専門家は、2022年秋以降感染者の集計方法が変わり、すべての感染者が集計されていない可能性がある一方、亡くなる人の数は、ほぼ正確に報告されていることが影響しているのではないかと指摘しています。

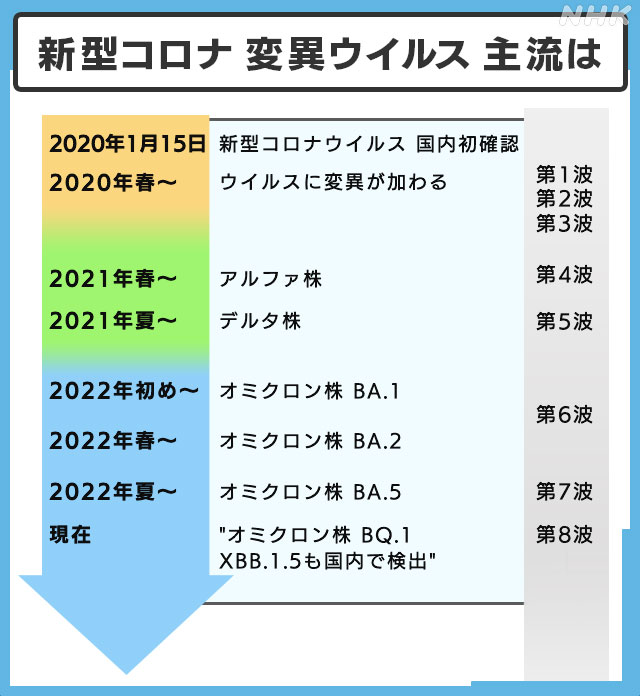

変異株は“いたちごっこ“続く

新型コロナウイルスは感染が始まって以来3年間、変異を繰り返していて、現在も感染力が強い新たな変異ウイルスの出現や拡大が懸念されています。

日本国内で初めて感染が確認されたのは中国の武漢で見つかったのと同じタイプのウイルスでしたが、2020年の春以降は変異が加わりヨーロッパで広がったウイルスが国内でも拡大しました。

その後、感染力が強まった変異ウイルスが出現して日本国内にも流入し、おととし(2021年)の春以降はイギリスで見つかった「アルファ株」、その後、おととし夏以降はインドで見つかった「デルタ株」が広がり、重症化する患者が相次いで医療体制がひっ迫しました。

去年(2022年)の初めからは、南アフリカで最初に報告された感染力の強いオミクロン株が国内でも主流の状態が続いています。オミクロン株は「BA.1」というタイプが広がったあと、去年春以降は「BA.2」が主流となりました。オミクロン株はそれまでの変異ウイルスと比べて特に若い世代では重症化する割合は低いものの、感染が広がるスピードは格段に早く、より多くの人が感染するようになっていることから、亡くなる人も多くなっています。

そしてオミクロン株の中でも免疫を逃れる方向での変異が繰り返されていて、2022年夏以降は「BA.5」が主流となって感染拡大の「第7波」が起き、現在の「第8波」では「BQ.1」の割合が多くなってきています。さらにより感染力が高いおそれがある「XBB.1.5」がアメリカで広がっていて、日本国内でも検出されています。

ウイルス学が専門で東京大学医科学研究所の佐藤佳 教授は「ワクチンを作っても変異株が出てきて逃げてしまうといういたちごっこが続いている。『XBB』系統は最も中和抗体が効かず、変異株との付き合い方は次の局面に入った印象だ。新型コロナには収束といった終わり方はなく、どのような形で流行を許容するのかという議論が必要な段階に入っている。世界的な議論で着地点を見いださなければいけない」と話しています。

医療現場「感染の波来るたびひっ迫は変わらず」

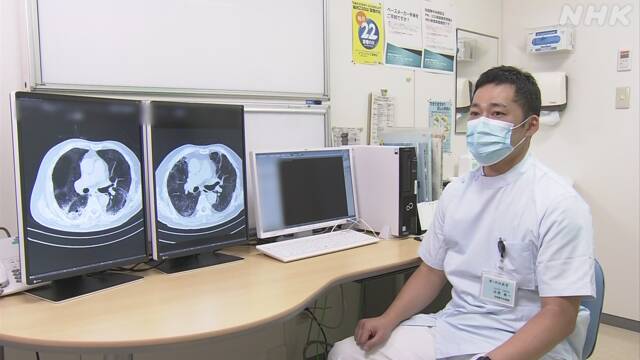

感染拡大当初から対応を続けている病院では現在の第8波でもコロナ患者用の病床がほぼ埋まっていて、3年間、感染拡大の波が来るごとにひっ迫する状態が繰り返されています。

東京 八王子市にある「南多摩病院」では入院が必要な救急患者に24時間対応しながら、2020年の2月に横浜港に入港したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で集団感染が起きたときから新型コロナの患者を受け入れてきました。

病院では当時から現在に至るまで、170床ある病床の14%にあたる23床をコロナ患者専用として確保して中等症までの患者の治療に当たり、これまでに受け入れたコロナ患者は1000人近くに上ります。病院では、おととし夏の「第5波」の頃までは、周囲の病院で感染リスクを恐れて受け入れをためらうところが多かったため、コロナから回復したあとも転院先が見つからずに患者が入院し続けるなどして病床が埋まる状況が続きました。

その後、オミクロン株が広がった2022年初めからの「第6波」以降は、肺炎の症状で重症化する患者は少なくなった一方、感染が拡大するごとに院内でほかの病気で入院していた患者が感染するなどして、確保した病床数を超えるコロナ患者が入院してひっ迫し、一般の診療にも影響が出る状態が続いています。

現在の「第8波」でも、12月上旬からコロナ病床が埋まり、ほかの病棟の一部を閉鎖するなどして病床を確保しているため、一般の救急患者の受け入れも難しくなり、ふだんは9割以上に応じている救急患者の受け入れが年明け以降は半分ほどにとどまっています。それでも病院には患者の受け入れの依頼が相次ぎ、消防に対して病床の空きが無いことを伝えても救急車が到着し、医師が初期的な治療を行うなどして対応せざるをえない日々が続いています。

関裕 副院長は「当初はウイルスの性質が分からず強い危機感を持っていたが、有効な治療法が分かってきたことで恐怖感は薄れてきている。ただ、感染の波が来るたびにひっ迫するのは変わらず、苦しい状況が続いている。感染対策は続けなければならないが、最大限の対策を改め、より多くの患者を受け入れる体制に変えられるよう、知恵を絞っていく必要があると思う」と話していました。

保健所「365日対応続き非常に厳しい」

感染拡大当初から対応を続けている保健所では、この3年間、感染した人の全数把握や患者の入院調整などで業務がひっ迫する状態が続きました。

2022年9月に全数把握が簡略化され業務は大幅に軽減されましたが、感染の「第8波」で入院調整などの業務が増え、週末も休みなく職員が対応せざるをえない状況が続いています。保健所では新型コロナの感染に際して、感染者の全数把握や健康観察、患者の入院調整などを行ってきていて、東京の北区保健所では3年前の感染拡大の当初は職員が発熱などの症状がある人の電話相談や感染が疑われる人の検体を検査機関に届けるといった業務にも追われました。

その後、検体の搬送は民間の運送業者に委託して検査機関に届けられるようになりましたが、おととし初めの「第3波」以降は感染者数の急増で、患者を受け入れる医療機関を探す入院調整が難航し、入院が必要な人でも自宅で待機するケースが相次ぎ、職員は健康状態の確認などの業務に追われました。

北区保健所によりますと、2022年9月に発生届が求められるのが高齢者など重症化リスクの高い人だけになるなど、感染者の全数把握が簡略化されたため保健所の業務量は7割ほど減り、ひっ迫は軽減されたということです。しかし、現在の「第8波」になり、患者の入院調整のほか、自宅で療養する患者に電話したり訪問したりして行う健康管理の業務が増えていて、週末も休みなく職員がおよそ20人体制で対応にあたっているということです。

北区保健所の前田秀雄 所長は「感染者数の爆発的な増加で、保健所の業務は破綻したと言っていいほどひっ迫した。その中で非常時に派遣の職員に加わってもらったり、業務を民間機関に委託したりするなど、効果的な人員体制を整えられるようになった。また、地域の医療機関とリアルタイムで情報を共有せざるを得なくなったことで結果的にコミュニケーションが非常に強化された。ただ、この3年間、保健所の職員が365日対応する体制が続いているのは非常に厳しいといわざるをえない」と話しています。

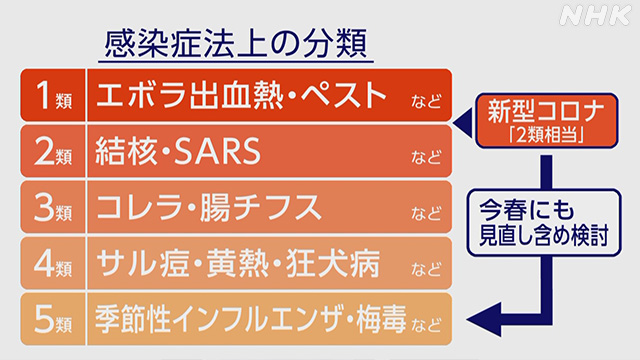

「2類相当」から「5類」への位置づけはどうなる?

新型コロナの感染対策は今後どうなってゆくのか?

松野官房長官は1月16日の記者会見で「これまで科学的な知見やエビデンスを重視し、感染状況や専門家の意見を踏まえて対策を講じてきた。現在は感染拡大防止と社会経済活動のバランスをとりつつ、できるだけ平時に近い社会経済活動が可能となるよう、取り組んでいる」と強調しました。

政府は、ことし春にも、新型コロナの感染症法上の位置づけを、厳しい措置がとれる「2類相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に見直すことも含め検討を進めています。

これについて松野官房長官は「厚生労働省の審議会で議論を始めたところであり、引き続き感染状況や科学的知見、専門家の議論なども踏まえつつ検討を行っていく」と述べました。

尾身会長「納得感と共感ある議論が求められる」

この先、このウイルスとどう向き合っていくべきなのか政府分科会の尾身茂会長は次のように話しました。

「これから一番重要なことは『経済や社会を動かす』一方で『医療提供体制を維持すること』。その2つの目的を同時に実現することが必要だということです。『2類か5類か』の議論をする前に、この2つの目的を実現するためにどれが一番良い方法か、いまのコロナの特徴を踏まえた対策が必要だと思います。市民がどう考えるか、医療者がどう考えるか、簡単に結論を出すと言うより、深い議論が必要です。『これなら分かる』という納得感と共感がある議論が求められるのではないかと思います」

新型コロナ 感染により抗体持つ人は3割弱 高齢者ほど低い結果(12/31)

2022年12月31日

新型コロナウイルスの感染によってできる抗体を持つ人は、2022年11月時点で全国で28.6%だったことが、国立感染症研究所などが献血の血液を分析した結果、分かりました。抗体の保有率は高齢になるほど低く、定期的なワクチン接種が必要と思われるとしています。

国立感染症研究所などは、2022年11月上旬に献血に訪れた16歳から69歳の8260人の血液を調べ、新型コロナに感染した場合にだけできる抗体を持つ人の割合を分析しました。

それによりますと、抗体の保有率は全国で28.6%で、2022年3月時点で東京都や大阪府など5都府県の住民で感染した人の割合は4.3%と推定されたのに比べて高く、第7波以降、感染した人が大きく増えた可能性を示すとしています。

年代別では

▽16歳から19歳が38.9%

▽20代が40.4%

▽30代が34.9%

▽40代が29.1%

▽50代が21.8%

▽60代が17.0%と

年代が上がるほど低い傾向がみられました。

また、沖縄県が45.1%、大阪府が43.0%、東京都が34.5%などと高かった一方、長野県は9.2%、徳島県は13.2%、新潟県は14.2%などと差が見られました。

国立感染症研究所の鈴木基感染症疫学センター長は「免疫は時間とともに弱まり、感染で得られる免疫に期待することはリスクが高い。高齢者など重症化リスクの高い人たちはワクチン接種を続けていくことが必要と思われる」としています。

新型コロナ 感染で心臓や血管の病気のリスク高まる 名古屋工大(12/27)

2022年12月27日

新型コロナウイルスに感染した人は、心臓や血管の病気などで医療機関の受診に至るリスクが大幅に高まることが名古屋工業大学などの研究で分かりました。感染後に心臓などの病気のリスクが高まっていることが、国内でも明らかになったとしています。

名古屋工業大学の平田晃正教授らの研究グループは、およそ125万人分のレセプト=診療報酬明細書の記録をもとに、新型コロナに感染した人と感染していない人で、心臓や血管の病気などで医療機関を受診する人の割合がどの程度異なるか調べました。

その結果、これらの病気での受診歴が過去1年間なく、年間の医療費が20万円未満の、重い持病がないとみられる人でリスクを比較すると、おおむね感染の第1波から第3波に当たる2021年春までの1年間では

▽0.14%の人がコロナ感染後2か月の間に心筋梗塞で受診していて、感染していない人の16.2倍

▽心不全は0.79%で9.1倍

▽静脈血栓症は0.62%で26.1倍、

▽糖尿病は2.5%で7.7倍になっていました。

その後も傾向は変わらず、

▽心筋梗塞のリスクは2021年春以降の第4波で10.7倍、2021年夏の第5波で24.6倍、

▽心不全はそれぞれ10.4倍と6.6倍、

▽静脈血栓症は53.1倍と43.4倍、

▽糖尿病は8.4倍と6.3倍となっていました。

一方、オミクロン株が拡大したことし初め以降の第6波では、リスクの差はほとんどみられませんでした。

平田教授は「海外でもコロナにかかった人で心臓や血管の病気のリスクの上昇が報告されていたが、日本でも同様の結果となった。第6波ではワクチン接種の普及などで重症化の割合が低下したことで、リスクが大幅に下がった可能性がある」と分析しています。

新型コロナ 死亡の20歳未満 半数が基礎疾患無し 感染症研究所(9/15)

2022年9月15日

2022年に入って新型コロナウイルスに感染して亡くなった子どもなど、20歳未満の人について国立感染症研究所が調べたところ、詳しい調査ができたおよそ30人のうちのほぼ半数には基礎疾患がなかったことが分かりました。意識障害やおう吐などが多くみられ、呼吸器以外の症状にも注意する必要があるとしています。

国立感染症研究所はオミクロン株が広がった2022年1月から8月までに発症して亡くなった子どもなど、20歳未満の41人のうち、詳しい状況を調査できた29人について分析し、その結果を9月14日に開かれた厚生労働省の専門家会合に報告しました。

亡くなったのは年齢別に

▽0歳が8人、

▽1歳から4歳が6人、

▽5歳から11歳が12人、

▽12歳から19歳が3人で、

ほぼ半数の15人には基礎疾患がありませんでした。

ワクチンの接種対象年齢だった15人のうち、2回接種していたのは2人だったということです。

医療機関に到着した時点での症状をみると

▽発熱が79%、

▽吐き気やおう吐が52%、

▽意識障害が45%などとなっていて、

とくに基礎疾患のないケースでは意識障害やおう吐、けいれんが多く、呼吸器の症状以外にも注意が必要だと指摘しました。

また発症した日が分かった26人のうち、亡くなるまでの期間が1週間未満だった人は73%を占めていて、発症後1週間は特に症状の経過観察が重要だとしています。

脇田座長「子どもでもワクチン接種が重要」

専門家会合の脇田隆字座長は「子どもでもなるべく感染しないようにしてもらうことが重要で、その方法の一つとしてワクチン接種が重要だと考えている」と話しています。

日本医師会 釜萢氏“発症から10日間はウイルス排出の可能性”(9/7)

2022年9月7日

新型コロナ感染者の療養期間を短縮する政府の方針について、日本医師会の釜萢常任理事はやむをえないとする一方で、発症から10日間はウイルスを排出し、他人にうつしてしまう可能性があるとして、政府は、国民に注意を呼びかけるべきだという考えを示しました。

新型コロナ感染者の自宅などでの療養期間について、岸田総理大臣は9月6日

▽症状がある人は今の原則10日間から7日間に

▽無症状の人は、検査で陰性が確認されることを条件に、7日間から5日間に短縮する方針を明らかにしました。

これについて日本医師会の釜萢常任理事は記者会見で「日本医師会としてやむをえず賛同するが、新たなエビデンスが加わって変更されたわけではないと認識している。ウイルス排出量が減る7日から10日までの間にも、1割から2割の人はほかの人に感染させる可能性があり、注意が必要だ」と指摘し、政府は国民に注意を呼びかけるべきだという考えを示しました。

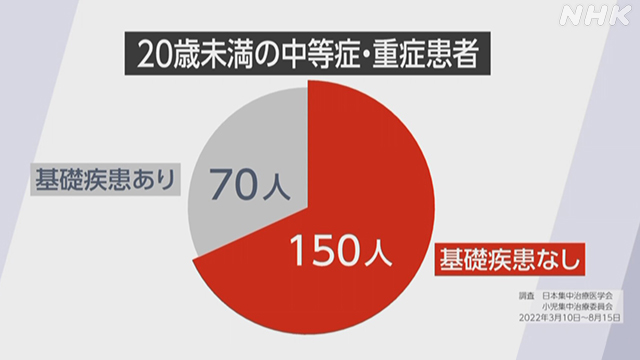

新型コロナ感染の子ども 中等症・重症の3分の2が基礎疾患なし(8/30)

2022年8月30日

オミクロン株が感染の主流となっていた2022年3月以降に新型コロナウイルスに感染し、中等症や重症とされた主に高校生以下の患者220人を調べた結果、基礎疾患のない人がおよそ3分の2に上ることが日本集中治療医学会の調査で明らかになりました。

日本集中治療医学会は、子どもの入院病床がある全国の医療機関を対象に、オミクロン株が感染の主流となっていた2022年3月10日から8月15日までの間に新型コロナに感染した20歳未満の、主に高校生以下の患者の症状や基礎疾患の有無を調べました。

その結果、酸素の投与を受けたり人工呼吸器を装着したりして、中等症や重症として登録された患者は合わせて220人でした。

このうち、重症化のリスクが高いとされる基礎疾患があったのは70人で全体の3分の1以下にとどまり、およそ3分の2は基礎疾患のない人だったということです。

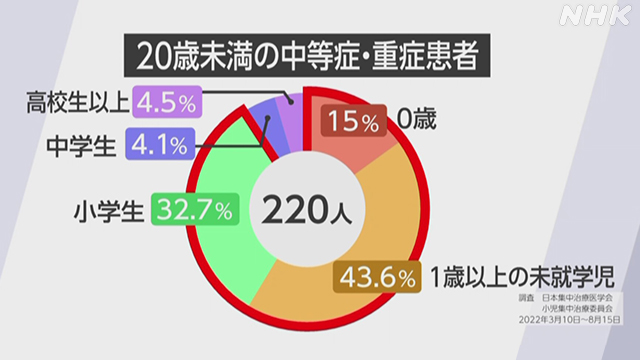

20歳未満の中等症・重症患者 9割以上が小学生以下

220人を年齢別にみると、1歳未満が15%、1歳以上の未就学児が43.6%、小学生が32.7%、中学生が4.1%、高校生以上が4.5%となっていて、小学生以下の子どもが90%以上を占めています。

また、患者の具体的な症状を感染の第7波とされる2022年6月26日以降から8月28日までに中等症や重症として登録された131人で調べた結果、最も多いのは急性脳症で26%、次いで肺炎が20.6%、けいれんが16.8%などとなっています。

また、およそ60%にあたる79人が集中治療室での治療が必要な状態だったということです。

日本集中治療医学会小児集中治療委員会は「以前と比べ、オミクロン株の流行以降は重症化する子どもの数が増えている。適切な感染対策をとって感染のリスクを下げてほしい」としています。

専門家「子どもの重症化防ぐためにワクチン接種を」

今回の調査について、日本小児科学会理事で新潟大学の齋藤昭彦教授は「オミクロン株の流行によって、感染者の数が増えたことで重症化する子どもの数も増え、臨床現場での大きな問題となっている」と指摘しています。

そして「重症化を防ぐ上で、最も効果的なのはワクチンの接種だ。接種可能な年齢の子どもはワクチンを接種してほしい」と呼びかけています。

5歳から11歳を対象にした子どものワクチンについて8月8日、厚生労働省の専門家で作る分科会は、子どもでのオミクロン株への効果や安全性に関するデータが集まってきたとして、接種を受けるよう保護者が努めなければならない「努力義務」とする方針を決めました。

また、日本小児科学会も8月、「接種を推奨する」と発表しています。

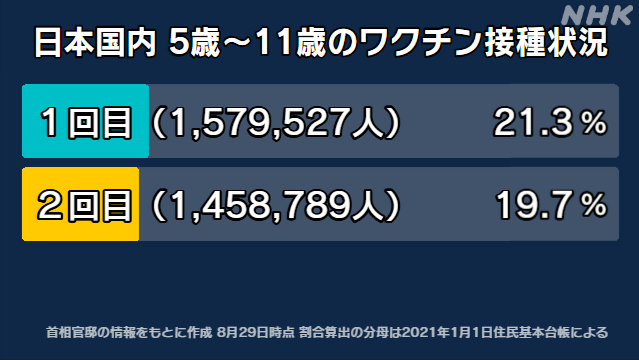

一方で、8月29日時点で5歳から11歳用のワクチンを2回接種した人は19.7%と、ほかの世代より低くなっています。

これについて齋藤教授は「新型コロナの流行が始まった当時、子どもは感染しにくく、感染したとしても無症状か軽症なのでワクチンは必要ないという印象があったことが大きな影響を与えているのではないか」と指摘しています。

「子どもをめぐる状況は大きく変わっている。子どもでもワクチンが重症化を防ぐ効果が確認されているほか、世界中で接種され、安全性に関する膨大なデータが集まっている。これまでのデータを見ても安心して接種できるワクチンなので、重症化を防ぎ、命を落とさないためにも接種が重要だ」としています。

“成人式で新成人のコロナ感染リスクが4倍近くに”分析結果(8/11)

2022年8月11日

2022年1月に成人式を行った自治体では、20歳となる新成人の新型コロナウイルスへの感染リスクが、年齢が近い人たちの4倍近かったとする分析結果を、国立感染症研究所などのグループが発表しました。イベントへの参加には感染のリスクが伴うことを認識して注意してほしいとしています。

国立感染症研究所の高勇羅協力研究員らのグループは、新型コロナの患者情報を集約するシステム「HER-SYS」のデータを使って、成人の日がどう感染状況に影響したか分析した結果を、国際的な専門雑誌に発表しました。

それによりますと、2022年の成人の日のあと、新成人は感染者数が大幅に増加していて、成人の日から4日間の感染リスクは19歳と21歳と比べて3.22倍、全国の市区町村の70%余りにあたる成人式を開いた自治体では3.79倍になったということです。

一方、ほとんどの自治体が成人式を開かなかった2021年では、新成人の感染リスクは1.27倍だったということです。

グループは、成人式だけが原因ではない可能性もあるとしながらも、こうしたイベントの際には感染のリスクが伴うと認識することが重要だとしています。

高協力研究員は「成人式でふだん会わない人たちと会ったことが感染者の増加につながったと考えられる。感染する可能性を自覚して気をつけてほしい」と話しています。

新型コロナ 重症化に関わるたんぱく質を研究グループが確認(8/9)

2022年8月9日

新型コロナウイルスに感染し、重症になった人では、免疫の制御に関わる遺伝子が作るたんぱく質の量が少なくなっていたとする分析結果を、慶応大学などの研究グループが発表しました。このたんぱく質を活性化する薬剤が見つかれば、新たな治療法になる可能性があるとしています。

この研究は、慶応大学の福永興壱教授や大阪大学の岡田随象教授らのグループが科学雑誌の「ネイチャー」に発表しました。

グループは、ゲノムワイド関連解析という手法で新型コロナの感染者などの遺伝子のデータを分析した結果、免疫の制御に関わる「DOCK2」と呼ばれる遺伝子の領域に変異があると重症化のリスクが高いことを確認しました。

実際に、重症の患者では重症化しなかった患者に比べてこの遺伝子の発現が低下していたことがわかりました。

また、重症化して亡くなった人の肺の組織を調べたところ、この遺伝子が作るたんぱく質の量が少なかったということです。

そのうえで、新型コロナに感染したハムスターでこのたんぱく質の働きを抑える実験を行った結果、体重が減少したり、重い肺炎にかかったりして重症化したということです。

研究グループは、このたんぱく質の働きの低下が重症化に関わっていることが確認できたとしています。

福永教授は、「このたんぱく質を活性化させる薬剤が、新たな治療薬となる可能性がある」と述べました。

コロナ “特定のたんぱく質濃度が重症度と関係” 千葉大学病院(8/1)

2022年8月1日

千葉大学病院などで作る研究グループが、新型コロナの入院患者の血液を調べたところ、特定のたんぱく質の濃度が上昇し、患者の重症度と入院日数に相関関係があることが分かりました。研究グループは、このたんぱく質の濃度を測定することで、重症化を予測できるとして、新しい治療法の開発などにつなげたいとしています。

これは、千葉大学病院と千葉大学大学院で作る研究グループが、8月1日記者会見で発表しました。

それによりますと新型コロナで死亡した患者の肺の血管にできた血栓を調べたところ、「Myl9」というたんぱく質が多く付着していることが分かったということです。

そして、新型コロナの入院患者の血液を調べたところ、このたんぱく質の濃度が通常よりも最大で40倍近く上昇していて、濃度と重症度、入院日数の間に相関関係があることが分かりました。

このため、研究グループは「Myl9」の濃度を測定することで、新型コロナの重症化を予測できるとして、今後血液中のこのたんぱく質を簡単に測定するキットの開発や、新しい治療法につなげたいとしています。

千葉大学病院の横手幸太郎院長は「今後のコロナ、あるいは次の新しい感染症の制圧につながる知見を得られたのではないかと思っている。今後も研究を積み重ねていきたい」と話しています。

新型コロナ 感染示す抗体の保有率 東京と大阪で5%余り(4/14)

2022年4月14日

新型コロナウイルスの抗体をどれだけの人が持っているかを調べるため、厚生労働省が2022年2月から3月にかけて行った調査結果の速報値が公表され、実際に感染したことを示すタイプの抗体を持っていた人は東京都や大阪府で5%余りだったことが分かりました。

厚生労働省は、感染の「第6波」を迎えていた2022年2月2日から3月6日にかけて、5つの都府県の合わせて8000人余りを対象に抗体の保有率を調査し、4月13日開かれた厚生労働省の専門家会合で結果の速報値を公表しました。

それによりますと、新型コロナウイルスに実際に感染した場合にだけ得られるタイプの抗体の保有率は▽東京都で5.65%、▽大阪府で5.32%、▽宮城県で1.49%、▽愛知県で3.09%、▽福岡県が2.71%で、2021年12月の前回調査と比べてそれぞれ1.2倍から2倍程度、増加していました。

いずれも調査時点でのそれぞれの都府県の人口に占める累計の感染者数の割合と同程度の水準だったということです。

また、ワクチン接種でも得られるタイプの抗体については、いずれの都府県でも96%以上の人が持っていましたが、厚生労働省によりますと今回の結果からは発症や重症化などの予防に十分な免疫があるかどうかは分からないということです。

専門家会合の脇田隆字座長は「専門家会合では、詳細な分析は必要だが、無症状で検査ができていないという感染者はほとんどいないのではという指摘が出た」と話しています。

新ウイルスは重い症状で流行繰り返すか 数理モデルで分析(2/7)

2022年2月7日

新型コロナウイルスのような新たに出てきたウイルスがどう進化していくか、総合研究大学院大学などのグループが数理モデルと呼ばれる手法で分析したところ、しばらくの間は重い症状を引き起こすウイルスが流行するおそれがあるとする試算結果を発表しました。

この試算は総合研究大学院大学の佐々木顕教授らのグループが行いました。

グループでは、ウイルスの変異やヒトの免疫の状態などを数式で分析する数理モデルと呼ばれる手法を使い新たに登場したウイルスがどう進化するかを試算しました。

ウイルスは、ヒトが免疫を獲得すると押さえ込まれますが、その後、変異を繰り返して免疫をすり抜けるようになります。

今回の試算では、この際、短期間で大量に増殖するウイルスの方が変異が起こりやすく、免疫から逃れて感染を広げるのに有利になるという結果になったということです。

ウイルスの増殖力が高まると症状が重くなるとされることからグループでは、新型コロナのように新しいウイルスでは、重い症状を引き起こす変異ウイルスがしばらくの間、流行を繰り返すおそれがあるとしています。

佐々木教授は「免疫から逃げ続けてまだ根絶されていない感染症は数多くある。新型コロナウイルスもそうなると考えていろいろな対策をしていく必要があると思う」と話していました。

自宅療養の高齢者 自覚症状ないまま悪化するケースも 東京(2/1)

2022年2月1日

新型コロナウイルスの感染急拡大で、自宅で療養していた高齢者が、自覚症状のないまま状態が悪化するケースも出てきています。

東京 渋谷区で在宅医療を専門に行うクリニックには1月中旬以降、保健所からの往診依頼が相次いでいます。

1月31日夕方には保健所から「71歳の男性が自宅で療養中だが血液中の酸素の値が低い」という連絡を受けて駆けつけました。

医師がパルスオキシメーターで男性の血液中の酸素飽和度を測ったところ、82%と酸素投与が必要な状態でしたが、男性は息苦しさを感じないと話し、自覚症状がないうちに状態が悪化していることが分かりました。

酸素濃縮装置で最大量を投与しましたが値は十分には回復せず、医師は高度な医療が受けられる病院への入院が必要だと判断し、男性はその日のうちに入院したということです。

「Green Forest代官山クリニック」の関谷宏祐院長は「第6波ではこれまで自宅療養者は比較的軽症のほうが多かったが、重症化するケースが出始めている。本人が気付かないうちに実は悪化していたということもあり、注意が必要だ。苦しくないからといって自分で判断せずに、こまめにパルスオキシメーターの値を確認してもらい、変化があったときには保健所や医療機関に相談してほしい。私たちも保健所と連携して症状の重い人を見落とさないよう迅速に対応していきたい」と話しています。

71歳男性 せきも息苦しさもないのに悪化

71歳の男性は妻や子どもなど合わせて5人で暮らしていて、1月21日、同居する長女が陽性と確認され翌日に男性も陽性となりました。

男性の妻によると、長女が体調不良を訴えてからすぐに部屋を別々にするなど対策を取りましたが、あっという間に感染してしまったということです。

男性は糖尿病などの持病があるため、毎日こまめにパルスオキシメーターで酸素飽和度を測り、保健所から健康観察の電話がかかってくる際に伝えていました。

酸素飽和度は93%前後と低い値が続いていたといいます。

妻は「値が低いので少し心配でしたが保健所からは入院の提案はなく、自宅療養が前提という印象でした。夫もそこまで息苦しい感じはなかったので様子を見ていました」と話します。

ところがその後、酸素飽和度が90%を切るようになり、微熱も長く続いていたことから、1月31日保健所に相談し医師の往診を受けたところ、自覚症状がないうちに状態が悪化していたことが分かったということです。

妻は「新型コロナはもっとせきこんだりぜえぜえしたりするものだと思っていましたが、そういったことが全くありませんでした。まさかここまで悪化していて、すぐに入院が必要な状態になっているとは思ってもいませんでした。医師に『1日遅れていたら危なかった』と言われてぞっとしました。病院で治療を受けて元気に回復してほしい」と話しています。

喫煙歴 コロナ重症化のリスク高 男性1.51倍 女性1.94倍にも(1/20)

2022年1月20日

新型コロナウイルスに感染して重症化するリスクは、以前たばこを吸っていた人では男性でも女性でも高いことが国立国際医療研究センターなどの分析でわかりました。喫煙が原因で引き起こされた病気のため、重症化リスクが高くなっている可能性があるとみています。

国立国際医療研究センターなどは2021年2月までに新型コロナに感染し、全国各地の病院に入院した20代から80代の患者1万7666人について、喫煙歴と重症化リスクの関係を分析しました。

その結果、人工呼吸器や人工心肺装置=ECMOが必要な重症になるリスクは、以前、たばこを吸っていた人は喫煙歴がない人に比べて、男性で1.51倍、女性で1.94倍と高くなっていたことがわかったとしています。

研究グループは、喫煙者は心臓や呼吸器の病気や、がんなどを患いやすく、以前、たばこを吸っていた人は持病があることが多く、重症化リスクが高まっているとみられるとしています。

一方で、現在たばこを吸っている人では、重症化リスクは統計的に有意な差はみられませんでしたが、将来的にはリスクが高まるおそれがあるとしています。

分析した国立国際医療研究センターの松下由実医師は「喫煙歴があって持病のある人は感染対策を徹底することが重要だ。また、禁煙は喫煙に関連する病気を予防し、リスクを下げるために重要だと考えられる」と話しています。

妊婦の新型コロナ感染 症状重くなる傾向 感染対策を(2022/1/19)

2022年1月19日

新型コロナウイルスに感染した妊婦は、酸素投与が必要な中等症以上になった割合がおよそ10%と、同世代の女性より症状が重くなる傾向があることが国立成育医療研究センターなどが2021年4月までのデータを分析した結果、分かりました。感染力の強いオミクロン株が拡大する今、妊婦本人や周りの人を含めて、ワクチン接種や感染対策を行ってほしいとしています。

国立成育医療研究センターなどの研究グループは、2021年4月までに新型コロナに感染して全国各地の医療機関に入院した妊婦の症状などを分析しました。

それによりますと、妊婦187人のうち、人工呼吸器などが必要な重症の患者は1人、酸素投与が必要な中等症の患者は17人で、9.6%が中等症以上でした。

妊娠していない同世代の女性で中等症以上は4.9%で、妊婦で症状が重くなる傾向が明らかになったとしています。

中等症以上になった妊婦について詳しく調べると、妊娠初期が6.9%、中期が34.5%、後期が58.6%と、中期以降のほうが症状が重くなっていたということです。

妊婦では家庭での感染が39.4%と、妊婦以外の19.8%より高く、調査した国立成育医療研究センター感染症科の庄司健介医長は「非常に感染力の強いオミクロン株の影響で妊婦さんが感染するリスクもこれまで以上に高まっている。パートナーも含めてワクチン接種や感染対策を行ってほしい」と話しています。

新型コロナ “血小板の塊の数で重症化予測も” 研究結果発表(2021/12/9)

2021年12月9日

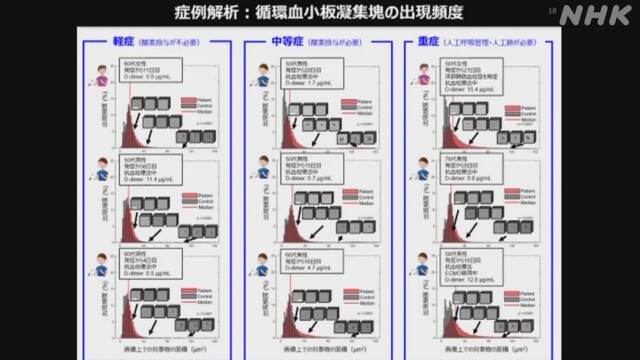

新型コロナウイルスに感染した患者の血液中に現れる、ごく小さな血小板の塊の数を測ることで、重症化するかどうか予測できる可能性があるとする研究結果を、東京大学などのグループが発表しました。

この研究は東京大学大学院理学系研究科の合田圭介教授らのグループが、科学雑誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に発表しました。

新型コロナで重症化する患者では、血液が固まる血栓ができることが知られていて、研究グループは、東京大学医学部附属病院に入院した患者110人について、血栓ができる際に見られる、ごく小さな血小板の塊の数と患者の症状との関係を調べました。

その結果、この物質の数は患者の症状に関わらず、発症から3日から4日ほどは同じ程度でしたが、重症患者では5日目以降、急に増え、発症から1週間で健康な人の10倍となり、その後、3週間にわたって多い状態が続きました。

また、中等症の患者では数が徐々に増え、発症からおよそ2週間後に健康な人の5倍ほどに達し、その後減った一方、軽症患者では増加の幅は小さくとどまっていました。

グループでは早い段階でこの物質の数を測ることで、患者が重症化するかどうかの予測に、また、治療を行ったあとで測ることで、効果の判定につながる可能性があるとしています。

合田教授は「重症化予測や死亡率の低減につながるといった可能性が広がる。国内外の病院でデータを集め、貢献したい」と話しています。

“コロナ後遺症で働けない”相次ぐ 仕事に影響66% 後遺症外来(10/18)

2021年10月18日

新型コロナウイルスに感染したあと、後遺症とみられる強いけん怠感などで仕事を辞めたり休んだりして“働けない”という人が相次いでいることが診療に当たる医師の調べで分かりました。

診療したうち、仕事をしている患者の66%が仕事に影響が出ているということで、感染状況は減少傾向になっても後遺症の課題は残されたままです。

東京 渋谷区で新型コロナの後遺症外来を設けている「ヒラハタクリニック」は、これまでに後遺症に悩む患者2700人余りを診てきました。

クリニックによりますと、10月10日時点で後遺症の疑いがあると診断した患者で、仕事をしている1507人のうち仕事に影響が出ているとみられる人が1003人、率にして66%に上っていることが分かりました。

▽休職した人が594人、

▽解雇や退職、廃業となった人が85人、

▽長時間働けず時短などとなった人が165人などとなっています。

後遺症で仕事に影響が出る要因の1つが強いけん怠感で立ち上がることもつらく、1日の多くを寝て過ごさざるをえない人もいるということです。

さらに、後遺症の根本的な治療法が確立されていないことや、一見して分かりにくい後遺症への周囲の理解が進まないことで気分の落ち込みを訴える人もいるということです。

平畑光一院長は「最初の症状が軽かったといってあまく見てはいけない。けん怠感など後遺症の症状が強くて長引くことが報告されている。休職中の人も3か月、半年と時間がたつとどんどん自然退職という形で退職するケースが多くて、失職の危機にさらされている。後ろめたさを感じ、精神的につらくなって辞めてしまうケースもある。後遺症で外来に来る方の3分の2の方が生活の基盤を揺るがされるようなことに見舞われていて、そのことがあまり社会で認知されていないことが大きな問題だと思う」と話していました。

30代女性「職場の理解 十分ではなかった」

「ヒラハタクリニック」には新型コロナウイルスに感染したあと、後遺症とみられる症状に悩む患者が連日多く訪れています。

このうち、医療関係の仕事に就いていた30代の女性は、2020年11月に新型コロナの感染が確認されました。

発熱はありましたが、すぐに熱は下がりホテルで療養したのちに仕事に復帰したということです。

しかし、全身のだるさが抜けず、指を動かすこともつらくなったため、2021年3月にこのクリニックを訪れ「新型コロナの後遺症」と診断されました。

休職して3か月間、後遺症の治療を続けましたが、復帰のめどが立たず退職したということです。

女性は「後遺症についての職場の理解は十分ではなかったと感じています。もう働けないなら11月からは来なくていいというような感じでした」と話していました。

40代女性「後遺症で仕事辞めるなんて」

新型コロナウイルスの後遺症と診断され会社を退職した女性が、仕事の復帰を目指しながらも強いけん怠感で思うように体が動かず追い詰められていったという当時の心の内を語りました。

東京都内に住む40代の女性は2021年6月、新型コロナに感染していることが分かりました。

1週間ほどで熱は下がり、血液中の酸素の数値は最も低下したときでも95%で「軽症」だったということです。

しかし、女性は療養期間が終わっても仕事に戻ることはできませんでした。

強いけん怠感が残り、立ち上がることもつらかったからでした。

女性は「一般的なけん怠感とは違い、いすに座って話していても、ひどいときはこの姿勢も難しくなってくる。トイレはひどいときだとはいつくばって行ったり、ドライヤーを手に持つのが難しいほど疲労感がすごかったりして。重力が何十倍にもなったような感じで本当につらいものでした」と話しました。

女性は1日のほとんどを自宅で寝て過ごさざるをえない状況になったということです。

そうした中でも休職制度を利用しながら、仕事の復帰に向けた打ち合わせを進めていました。

しかし、体調がいい日もある一方で、強いけん怠感で起き上がれない日もあるなど、症状に波があり、女性は後遺症を克服できないことに焦りを募らせていったということです。

当時の心境について「思うように治療できないので正直どんどん追い詰められる感覚でした。私が長期に休むことで同僚に迷惑をかけているという思いもありますし。症状に波があって、ある日、急に悪くなるときがあって復帰の見通しが立たないので、そういうなかで休職を長期間続けるのは精神的にも悩みました」と話しました。

そして、女性はみずから退職する決断をしました。

「今まで頑張ってきたキャリアをリセットするのはとても大きいことでしたし、まさか自分がコロナの後遺症で仕事を辞めるなんて思ってもいなかったです。コロナには後遺症があることを理解してほしいし、後遺症が出ても復帰するときに仕事の量とか時間とかすり合わせなどができる環境があれば不安は少なくなると思います」と話していました。

札幌 「第4波」で人工透析患者118人がコロナ感染 半数余が死亡(8/16)

2021年8月16日

2021年春以降の新型コロナウイルスの感染の「第4波」で、札幌市では人工透析を受けている患者118人が感染し、半数余りの53%の人が死亡していたことが市の調べでわかりました。当時はワクチン接種が進んでおらず、高齢の患者が多く入院していた病院でクラスターが相次いだことが背景にありますが、専門家は若い世代の患者へのワクチン接種など、各地で対策の強化を急ぐ必要性を強調しています。

札幌市保健所は、変異ウイルスの感染が広がった「第4波」の2021年4月からの3か月間に感染が確認された人のうち、人工透析を受けていた患者の経過を調べました。

その結果、18の医療機関で入院や通院をしていた合わせて118人が感染し、このうち半数余りの53.4%にあたる63人が死亡していたことがわかりました。

年代別にみると、

▽90代以上は感染した6人中5人が死亡し、致死率は83.3%、

▽80代は28人中21人で75%、

▽70代は30人中17人で56.7%、

▽60代は24人中13人で54.2%、

▽50代は18人中3人で16.7%、

▽40代は12人中4人で33.3%でした。

保健所によりますと、透析治療を行う医療機関7か所でクラスターが発生して長期で入院している患者や通院の患者に感染が広がったということで、ほとんどの患者は糖尿病や高血圧などの持病もあるため、重症化のリスクが特に高かったとしています。

この事態を受けて、札幌市では、人工透析を受けているすべての世代の患者への優先的なワクチン接種や、専門的な治療を行える病床の確保を進めていて「今後、同じ事態が起きる可能性は低い」としています。

保健所で対策にあたった札幌医科大学の小山雅之医師は「60代以下でも死亡のリスクは高く、治療法が限られる以上、予防を徹底するしかない」と話していて、各地で対策の強化を急ぐ必要性を強調しています。

人工透析患者 コロナ感染も入院できないケースが

日本透析医会と日本透析医学会、それに日本腎臓学会は8月2日、人工透析を行う全国の医療機関に対し、人工透析を受けている患者が感染した場合の受け入れや、すべての年代の患者にワクチン接種を進めることを求める文書を出しました。

この中では、新型コロナウイルスの感染が急拡大するなか、先月末からは首都圏を中心に病床がひっ迫して感染した場合には原則、入院とされている透析患者が入院できないケースが出ているとして、入院治療を行える医療機関が感染した患者を1人でも多く受け入れるとともに、65歳未満を含む、すべての患者を対象に速やかな2回のワクチンの接種完了を目指してほしいとしています。

日本透析医学会によりますと、国内には人工透析を受けている患者が2019年の時点で34万人余りいます。

また、日本透析医会と日本透析医学会、日本腎臓学会の調査によりますと、人工透析を受けている患者でこれまでに新型コロナウイルスに感染したのは少なくとも全国で2156人いて16.7%に当たる361人が亡くなったということです。

今月出された文書の中では、ワクチンの効果で人工透析を受けている高齢の患者の感染が急激に減少しているとしたうえで、現状では活動性が高い比較的若い世代の患者で感染の報告が多く、さらに家庭内での感染が増えているほか、中にはワクチン接種後に感染したケースも報告されているとして、家族も含めたワクチンの接種と、対策の徹底が求められていると指摘しています。

「全国のどこでも起きるおそれ」

日本透析医会で対策にあたるワーキンググループの菊地勘委員長は「ワクチンの接種が進んでいない40代から50代では、札幌市と同じ事態が全国のどこでも起きるおそれがある」として強い懸念を示しています。

菊地医師は札幌市で人工透析を受けている高齢の患者が亡くなった割合が特に高かったことについて「長期入院の高齢者が多い病院でクラスターが発生するなど、高齢の透析患者に感染が広がったことが死亡の割合が高くなった原因の1つだと思う」と分析したうえで、ワクチン接種が進んでいる高齢者については今後、同じ事態が起きるのは防げるのではないかとの見方を示しました。

その一方で、ワクチンの接種が高齢者ほど進んでいない若い世代では札幌市と同じ事態が全国のどこでも起きるおそれがあると指摘しました。

菊地医師は「急激な感染拡大が続いている東京都では、この2週間で30人程度の透析患者が感染していて、すでに入院できないケースも起きている。1人でも多くの命を救うためにも、透析患者は年齢にかかわらずワクチンの接種を早急に進めるとともに、専門の治療を行える病床の確保など受け入れ体制の強化も必要だ」と強調しました。

人工透析患者へのワクチン接種を早急に

札幌市は先月から人工透析を受けている患者が新型コロナウイルスに感染した場合に優先的に受け入れる病床をあらかじめ確保しておくなど、医療提供体制の強化を進めています。

札幌市では、感染の「第4波」で病床が圧倒的に不足して人工透析を受けている患者の病床確保が難しくなり、自宅療養などをお願いせざるをえないケースもあったということで、これを受けて、札幌市保健所によりますと、市内の4つの医療機関合合わせておよそ20床を確保し、病床がひっ迫しても1人でも多くの透析患者を入院できるようにするのがねらいだということです。

DMAT=災害派遣医療チームのまとめ役で、クラスター対策も行ってきた国立病院機構の近藤久禎医師は「感染しても人工透析を受け続けなければならない以上、それができる病床の確保は不可欠だ。基礎疾患がある方々はワクチンの優先順位が高いと言われているが、その中でも透析を受けている患者は最も優先度が高い患者のグループの1つだという認識を持たなければならない」と述べ、すべての自治体で人工透析を受けている患者へのワクチン接種を早急に進めるべきだと強調しました。

コロナ感染から回復した人の抗体 ”時間経つほど効果高く”(7/21)

2021年7月21日

新型コロナウイルスに感染して回復した人の抗体を国立感染症研究所などのグループが長期間にわたって調べたところ、回復してからの期間が長いほど感染を防ぐ効果の高い抗体が増えていることが分かりました。グループでは質のいい抗体ができる仕組みが解明できればワクチンの開発などに役立つとしています。

これは国立感染症研究所治療薬・ワクチン開発研究センターの高橋宜聖センター長らのグループが発表しました。

グループは2020年11月までに新型コロナウイルスに感染し回復した30人から定期的に血液を提供してもらい、抗体の効果が期間がたつとどう変化するのかを培養細胞を使った実験で調べました。

その結果、発症から3か月程度までの血液に含まれていた抗体と比べて半年以上たってからの抗体ではウイルスが細胞に感染するのを防ぐ効果がブラジルで確認された変異ウイルスの「ガンマ株」では平均で5.9倍、南アフリカで確認された「ベータ株」では平均で5.1倍高かったということです。

グループではあくまで細胞での実験だとしたうえで、感染から時間がたつとより質のいい抗体が多く作られ変異ウイルスに対しても抵抗力が上がる可能性があるとしています。

高橋センター長は「質のいい抗体ができる仕組みを解明できれば、さまざまな変異ウイルスに効くワクチンの開発に応用できる可能性がある」と話しています。

“ウイルス研究所から流出の可能性 極めて低い”WHO報告書公表(3/31)

2021年3月31日

中国の武漢で新型コロナウイルスの発生源などを調査したWHO=世界保健機関のチームは報告書を公表し、アメリカのトランプ前政権が主張していたウイルス研究所からの流出の可能性は極めて低いと結論づけ、発生源の解明に向けて調査を続ける考えを示しました。

新型コロナウイルスの発生源などの解明に向けてことし1月から2月にかけて中国・武漢で調査を行ったWHOの調査チームは3月30日、報告書を公表しました。

この中で、ウイルスはコウモリからセンザンコウやウサギなどを介してヒトに広がった可能性があるとする一方で、その起源や発生場所を特定するには至らず、さらに調査が必要だと強調しました。

またアメリカのトランプ前政権が主張していた武漢にあるウイルス研究所からの流出については、安全管理が徹底されていたなどとして、可能性は極めて低いとしています。

調査チームのリーダーを務めるWHOのベンエンバレク氏は会見で「結果を踏まえ、できるだけ早く新たな調査を始める必要がある」と述べ、発生源の解明に向けて調査を続ける考えを示しました。

また、これに先立って行われた加盟国向けの説明会でテドロス事務局長は「調査チームのメンバーは生のデータを入手するのが難しかったと話していた。今後の調査では、包括的なデータのより迅速な共有を期待する」と述べ、中国政府の協力が不十分だったという考えを示しました。

14か国が共同声明 中国の調査団受け入れ遅れを念頭に批判

WHOの報告書の発表に合わせて日本やアメリカ、それにイギリスや韓国など14か国の政府は3月30日「WHOが行った中国での調査に懸念を表明する」とする共同声明を発表しました。

声明は「われわれは新型コロナウイルスの発生源について、干渉や不当な影響を受けず、透明性のある独立した分析や評価が行われることを支持している」と指摘したうえで「国際的な専門家による調査が大幅に遅れ、完全なデータやサンプルにアクセスできなかったことに懸念を表明する」として中国による調査団の受け入れが遅れたことを念頭に批判しました。

そして「将来のパンデミックを防ぐには専門家が主導する迅速で独立した誰にも妨害されない発生源の調査が不可欠だ」と指摘したうえで「透明性やアクセスを確保するためのWHOとすべての加盟国による新たな取り組みが必要だ」としています。

ホワイトハウスも中国を批判「協力的だとは言えない」

WHOの報告書について、ホワイトハウスのサキ報道官は3月30日、記者会見で「決定的に重要なデータや情報、アクセス、それに透明性を欠いている。全体像の一部分しか捉えておらず、不完全だ。ウイルスの発生源についても十分な情報を示していない」と述べて、内容は不十分だとの見方を示しました。

そして「報告書は再発防止のための指針や行動も提供していない。今後、国際的かつ独立した専門家による次の段階の調査が行われる。その際、WHOは必要な情報への自由なアクセスや当時、現場にいた人々に質問ができるようにすべきだ」と述べました。

そのうえで中国について「透明性がなく、十分なデータを提供しておらず協力的だとは言えない」と批判しました。

中国外務省 報道官 報告書を称賛 欧米などをけん制

WHOの報告書について、中国外務省の報道官はコメントを発表し「中国は調査に参加した専門家が示した科学的な精神を称賛する」と評価しています。

そのうえで「中国は武漢での調査が順調に行われるよう必要な協力をしており、このことは中国側の開放的で透明で責任ある態度を示している」と強調しています。

一方で「発生源の解明を政治問題化することは世界的な協力を著しくはばむ」として、中国が調査に協力的ではなかったと指摘する欧米などを念頭にけん制しました。

そして「発生源の解明は世界的な課題であり、多くの国々でも調査されるべきだ」と指摘し、今後は中国以外でも調査が行われるべきだという考えを示しました。

コロナ元患者の血液からiPS細胞 重症化メカニズム解明へ提供へ(3/25)

2021年3月25日

新型コロナウイルスに感染し、重症化するメカニズムの解明などに役立ててもらおうと、山中伸弥さんが理事長を務める京都大学iPS細胞研究財団などは、回復した元患者の血液からiPS細胞を作製し、研究機関に無償で提供する取り組みを始めることになりました。

これは3月25日、京都大学iPS細胞研究財団や京都大学医学部附属病院などでつくる、プロジェクトのグループが発表しました。

それによりますとグループは新型コロナウイルスに感染し、回復した元患者6人の血液を2020年6月から9月にかけて採取し、iPS細胞を作製したということです。

6人は重症、中等症、それに軽症と症状が異なった人たちで、グループはできたiPS細胞について、早ければ4月から希望する研究機関や企業に無償で提供を始めるということです。

新型コロナで重症化するリスクは、基礎疾患だけでなく遺伝による要因も考えられていて、グループは症状が異なった元患者のiPS細胞から、さまざまな体の組織を作り、ウイルスに感染させることで、発症のメカニズムや症状の違いが出る原因の解明などに役立つのではないかとしています。

iPS細胞の開発者で、財団の理事長を務める山中伸弥さんは「多くの研究者に利用してもらうことで、新型コロナの収束に少しでも貢献したい」とコメントしています。

コロナで外出自粛 高齢者の健康に深刻な影響 研究グループ調査(3/23)

2021年3月23日

新型コロナウイルスの感染拡大で外出の自粛が続く中、特に高齢者の健康に深刻な影響が出ていることが大規模な調査で明らかになりました。運動不足による体の機能の衰えだけでなく、人と会う機会が減ったことで「物忘れが気になるようになった」「生きがいを感じなくなった」という人が60代以上で増えていて、専門家は対策が必要だと指摘しています。

筑波大学大学院の研究グループは千葉県白子町や新潟県見附市など全国の6つの自治体と協力し40代以上を対象にアンケート方式による調査を行っておよそ8000人から有効な回答を得ました。

それによりますと、2020年11月の時点で外出するのが週に1回以下だという人が70代で22%80代で28%90代で47%にのぼり、外出の機会が大幅に減っていることが分かりました。

運動不足はすべての年代に広がっていて、調査した40代以上のうち17%の人が、自分の健康状態が悪化していると感じています。

さらに60代以上では「同じ事を何度も聞いたり物忘れが気になるようになった」という人が27%、「生きがいや生活意欲がなくなった」という人が50%に上っていることも明らかになりました。

運動不足による体の不調だけではなく、特に高齢の世代では外出が少なくなったことで友人や地域の人とのコミュニケーションが減り、認知機能の低下や精神状態への影響も深刻になっています。

調査にあたった筑波大学大学院の久野譜也教授は「新型コロナの感染予防は重要だが、運動不足や外出の自粛が長く続くと2次的な健康被害が生じてしまう。特に高齢者の認知機能への影響が大きく、必要な対策を十分にとる必要がある」と指摘しています。

体操教室が中止 つえが必要になった男性も

千葉県白子町に住む大原慶弘さん(95)は妻と2人暮らしです。

新型コロナウイルスの感染が広がる前は町が主催する体操教室に毎週通っていて体の不調を訴えることもほとんどなかったといいます。

しかし、2020年3月に体操教室は中止となり、買い物以外は外出の機会がほとんどなくなりました。

すると徐々に足が動きにくくなり、つえがなければ体をうまく支えられなくなったということです。

大原さんは「知らず知らずのうちに体の動きが悪くなっている。動かないから悪くなり、悪くなるから動かないという、悪循環になっていると実感している」と話しています。

体操教室はその後再開し月に1回ほど通うにようにしていますが、以前のように歩き回れるまでには回復していません。

大原さんは「なんとか以前のような元気な体に戻れるよう少しでも頑張りたい」と話していました。

物忘れがひどくなった80代女性は

神戸市東灘区で1人暮らしをしている齊藤和子さん(87)は、新型コロナウイルスの感染が拡大する前は地域の合唱団に所属し、週に1、2回仲間と一緒にコーラスを楽しんでいました。

しかし、合唱団は2020年3月に活動を休止。齊藤さんは2020年4月の緊急事態宣言以降、自宅に閉じこもりがちになり、一日中、誰とも話さない日が多くなりました。

その後、徐々に物忘れがひどくなり、買い物に行くために用意した財布を机の上に忘れたまま外出してしまうこともあったということです。

神戸市の地域包括支援センターの職員で看護師の渡辺かおりさんは、2020年9月、齊藤さんから体の不調などについて相談を受けました。

渡辺さんは、齊藤さんについて「歩行がちょっとおぼつかない感じで、よくこれで転ばないなと思いました。コロナによる自粛もあって、趣味などの活動の場がなくなり引きこもった状態で社会的に孤立している感じでした」と振り返っています。

そして「コロナ禍という今までないことが長く続き、齊藤さんのような方は氷山の一角であって、まだまだ埋もれている方がたくさんいらっしゃると思います。家の外に出て人と関わることが高齢者の健康改善には重要で、私たちも手助けしていきたいと考えています」と話しています。

調査にあたった専門家「予防に取り組む必要がある」

健康政策が専門の筑波大学大学院の久野譜也教授は「外出の機会が減ることによる運動不足は自宅で体を動かすことなどである適度は補えるが、それだけでは認知機能が低下してしまう。人と会って話をし、笑い声が出るような時間が重要で、そういう機会をどうやって作っていくのかが課題だ」と話しています。

そのうえで「感染に対する怖さなどで家の外に出なくなっている人は特に高齢者で多いが、逆に外出しないことによる心身への影響はまだほとんど知られておらず対策も進んでいない。正しく予防することは必要だが家の中にずっといることで健康2次被害ともいう深刻な問題が生じることも知ってもらい、予防に取り組む必要がある」と指摘しています。

高齢者が健康に過ごすためには 産官学で協議始まる

2月には、研究者や自治体それに介護事業者の団体やスポーツ関係者などが集まって、コロナ禍で広がる高齢者の新たな健康被害について話し合われました。

この中では高齢者などが安全に集まって運動や交流を楽しめる場所を設けることや健康に過ごすための情報発信などを行っていくことを確認しました。

会議に参加したオリンピック女子マラソンのメダリスト有森裕子さんは「例えば、オリンピアンがみんなでラジオ体操をやろうよと言ったら驚くかもしれないが、家の中でもできるし日本特有のすばらしい手法だ。別の新しいノリノリの音楽で体操をしてもいいし、年配の方でも楽しめて家族と一緒にできる何かを提供できるように考えていきたい」と話していました。

“母子感染”の可能性 国内初確認か(3/22)

2021年3月22日

新型コロナウイルスに感染した妊婦から生まれた赤ちゃんで、母子感染の可能性がある事例が1件あったことが日本小児科学会などのグループの調査で分かりました。赤ちゃんの健康状態に問題はなかったということです。

赤ちゃん 生まれた直後のPCR検査で陽性

この調査は、日本大学医学部小児科の森岡一朗主任教授らを中心とした日本小児科学会のグループが全国の小児科のある医療機関を対象にアンケートを行い、1124の施設から回答を得ました。

それによりますと、2020年8月末までに全国31の施設で、新型コロナウイルスに感染した妊婦から合わせて52人の赤ちゃんが生まれていて、このうち1人の赤ちゃんが出産直後のPCR検査で陽性となったということです。

このほかの51人の赤ちゃんは、いずれも陰性でした。

陽性となった赤ちゃんは、健康状態には問題が無かったということで、母子感染だったとみられるということです。

グループによりますと、海外の研究で、新型コロナウイルスで母子感染したとみられるケースは数%程度の頻度で報告されているということで、国内では初めてだということです。

調査を行った森岡主任教授は「母親から赤ちゃんに感染する可能性は低く、症状も軽いため、過度に心配する必要はないが、日本でもゼロではないことが分かった。妊娠している女性は日頃から十分な感染対策をとってほしい」と話していました。

「川崎病」のような症状出た子ども 新型コロナ関連で複数報告(2/25)

2021年2月25日

新型コロナウイルスに関連して、全身の血管に炎症が起きる「川崎病」のような症状が出た子どもが国内で複数、報告されていたことがわかりました。いずれも回復しているということで、日本小児科学会などでは「過度の心配は必要ないものの子どもが感染した場合などは数週間は注意してほしい」と呼びかけています。

これは日本小児科学会が学会のウェブサイトに日本川崎病学会と共同の文書を掲載して明らかにしました。

それによりますと、これまでに数は少ないものの国内で新型コロナウイルスに関連して「川崎病」に似た症状などが出た子どもが複数、報告されているということです。

これらの症例は川崎病とは違い欧米で新型コロナウイルスが広がったあとに相次いで報告された「小児多系統炎症性症候群」とみられ、下痢や発熱、それに発疹などの症状が特徴だということです。

いずれも治療によって回復したということです。

学会の関係者などによりますと、症状が出た子どもは新型コロナウイルスに感染していたか、濃厚接触者だったとみられるということで、学会で詳しく調べているということです。

2つの学会では、過度な心配は不要だとしたうえで、子どもが新型コロナウイルスに感染した場合や家族などに感染者がいる場合は、数週間は子どもの下痢や発熱、発疹などの症状に注意してほしいと呼びかけています。

WHO コロナのウイルス発生源 “より詳しい分析・研究が必要”(2/13)

2021年2月13日

WHO=世界保健機関のテドロス事務局長は、新型コロナウイルスの発生源などの解明に向けて中国・武漢で行った調査について「すべての仮説に答えはまだ出ていない」と述べ、より詳しい分析や研究が必要だという考えを示しました。

日本を含む各国の専門家で作るWHOの調査チームは、1月29日から2月10日まで調査のために武漢を訪れ、感染拡大の初期に多くの患者が確認された海鮮市場やコウモリのコロナウイルスの研究で知られ、アメリカのトランプ前政権がウイルスが流出した可能性があると主張していた「武漢ウイルス研究所」などを視察しました。

WHOのテドロス事務局長は、2月12日の定例の記者会見で、調査チームが現在、調査の結果をまとめているとしたうえで、来週には概要を発表したいと述べました。

一方で、テドロス事務局長は「発生源に関するすべての仮説に答えはまだ出ていない」と述べ、より詳しい分析や研究が必要だという考えを示しました。

会見には、調査チームを率いるWHOのベンエンバレク氏も出席し、「2019年12月に海鮮市場で何が起きていたのかなど、より理解を深めることができた」と述べて、成果を強調する一方、「ウイルスの発生源を特定するにはまだ程遠い」と述べました。

新型コロナ 抗体保有の割合 5都府県すべてで1%下回る(2/5)

2021年2月5日

新型コロナウイルスに感染して抗体を保有している人の割合について厚生労働省が、2020年12月に東京都や大阪府など5つの都府県で調査した結果、いずれも1%を下回ったことが分かりました。厚生労働省は「大半の人はまだ抗体を保有しておらず、引き続き感染対策を徹底してほしい」としています。

新型コロナウイルスに感染すると「抗体」と呼ばれるたんぱく質が体内で作られるため血液を検査することで過去に感染していたかどうか調べることができます。

厚生労働省は、感染の広がりを判断する目安にしようと、2020年6月に東京都と大阪府、宮城県で抗体検査を実施し、2021年2月5日、愛知県と福岡県を加えた2回目の検査の結果を公表しました。

調査は、2020年12月14日から25日にかけて希望者から無作為に抽出した20歳以上の男女など合わせておよそ1万5000人を対象に行われ、抗体を保有していた人の割合は

▼東京都が0.91%、

▼大阪府は0.58%、

▼愛知県は0.54%、

▼福岡県は0.19%、

▼宮城県は0.14%でした。

このうち東京都は、今回から希望者を募ったうえで調査をした結果、前回を0.81ポイント上回りました。

また、前回と同じ方法で調査した

▼大阪府が0.41ポイント、

▼宮城県は0.11ポイントそれぞれ増加しましたが、

調査が行われた5都府県すべてで依然として1%を下回っています。

厚生労働省は「大半の人が抗体を保有していないことが明らかになった。感染した人でも抗体がなくなっている可能性もあり、引き続き感染対策を徹底してほしい」としています。

田村厚労相“『集団免疫がある』という話では全然ない”

田村厚生労働大臣は、閣議のあと記者団に対し「自治体ごとに、かなりばらつきが出ているが、いずれの自治体も抗体保有率は1%足らずなので『多くの人が新型コロナウイルスにかかり、集団免疫がある』という話では全然ない。引き続き感染防止に向けて、各地でそれぞれの人たちが努力してもらわないといけない」と述べました。

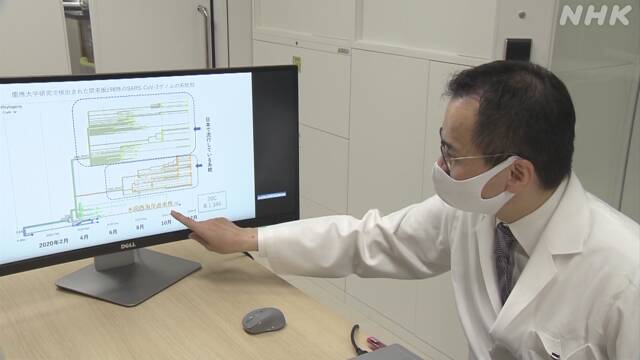

米国で流行のウイルス 国内患者から発見 慶応大学調査(1/12)

2021年1月12日

新型コロナウイルスの遺伝子を解析している慶応大学のグループの調査で、現在、日本で流行しているのとは異なる系統のウイルスが、国内の患者から見つかっていたことがわかりました。

イギリスなどで広がっている変異したウイルスに対して日本では水際対策を強化していますが、グループでは、新しいウイルスが持ち込まれるリスクがあることが改めて確認されたとしています。

調査を行っているのは慶応大学医学部の小崎健次郎教授らのグループです。

グループでは全国13か所の病院で検査を受けた患者から集められた新型コロナウイルスの遺伝子を詳しく調べています。

その結果、2020年11月、関東地方の病院で感染が確認された患者から、アメリカの西海岸などで流行している「20C」と呼ばれる系統の新型コロナウイルスが検出されたということです。

検出されたウイルスは感染力などの性質が変化しているという報告はないということで、グループではこの患者に海外への渡航歴が無いことなどから市中で感染した可能性があるとしています。

国内では、2020年の第1波の後に残った2つの系統のウイルスが流行の主流となっていて、これとは違う「20C」の系統は去年5月以降、検疫以外では見つかっていないということです。

新型コロナウイルスをめぐっては、イギリスや南アフリカなどで見つかった感染力が強いとされる変異したウイルスに対し、水際対策が強化されていますが、グループでは海外から新しいウイルスが持ち込まれるリスクがあることが改めて確認されたとしています。

小崎教授は「遺伝子の解析から、これまでの水際対策はうまくいっていたとみられるが、海外からウイルスが入ってきているのも事実だ。全国的にウイルスの遺伝子の解析を進めて今後の状況を的確かつ迅速に把握する必要がある」と話しています。

これまで見つかった変異ウイルス

ウイルスの遺伝子は小さな変異を繰り返していて、多くの場合はウイルスの性質が変化することはありません。

一方で、新型コロナウイルスでは、ウイルスの性質に影響を与える可能性がある3つのタイプの変異ウイルスが確認されています。

1つは、2020年、イギリスで確認された変異ウイルスで、感染のしやすさが最大70%程度増加している可能性が指摘されています。

症状の重さやワクチンが十分に効くかなどについては、現在調査が進められています。

WHOによりますと、1月5日現在、日本を含む世界の40の国や地域の空港検疫などでこの変異ウイルスが検出されているということです。

もう一つは南アフリカで確認された変異ウイルスで、遺伝子にイギリスで見つかったものと同じ変異があることが分かっていますが、異なる系統だということです。

症状の重さや感染のしやすさなどについては現在調査が行われています。

WHOによりますと1月5日現在で、南アフリカ以外に日本を含む6つの国や地域の空港検疫などで検出されているということです。

そして、1月はじめ、日本の空港検疫で、ブラジルから到着した人からイギリスや南アフリカとは異なる変異ウイルスが検出されました。

ブラジル保健省が日本政府に対し、4人のブラジル国内での移動経路などの情報を求め、調査を行っているということです。

新型コロナ 感染後の免疫 8か月間は持続 米研究グループが発表(1/9)

2021年1月9日

新型コロナウイルスに感染するとヒトの体内でできる免疫は8か月間は続くとする研究成果をアメリカの研究グループがまとめ、有力な科学雑誌サイエンスに論文が掲載されました。

アメリカのラホヤ免疫研究所などの研究グループによりますと、感染した19歳から81歳の男女188人の血液を調べた結果、新型コロナウイルスを攻撃する「抗体」は、発症の20日後から8か月後まで安定して検出されたということです。

また、この特定の「抗体」を作り出すメモリーB細胞と呼ばれる細胞は、発症してから4か月後から5か月後まで緩やかに増える傾向がみられたとしています。

さらに、この細胞などを活性化させる「司令官」役の別の細胞や、新型コロナウイルスに侵入された細胞を破壊する細胞も、時間の経過とともに減少するものの多くの人で6か月以上は安定して存在することが明らかになったということです。

一度感染して体内でできる免疫が次のウイルスの侵入に備える働きは「免疫記憶」と呼ばれますが、新型コロナウイルスの場合、確認から1年ほどしかたっていないため、「免疫記憶」がどの程度続くのか詳しいことはわかっていませんでした。

ラホヤ免疫研究所のシェーン・クロッティ教授は「今回の結果から、感染者の多くは再び感染してもある程度長い期間、重症化することから守られる可能性が示された」としたうえで、今後、ワクチンでも同じようなことがおきるのか研究する必要があるとしています。

コロナ感染後 自宅で体調急変などして死亡 全国で122人 警察庁(2021/1/6)

2021年1月6日

新型コロナウイルスに感染したあと、自宅で体調が急に悪化するなどして亡くなった人が全国で少なくとも122人に上ることがわかりました。特に、12月以降容体が急変するケースが相次いでいて、専門家は「症状に応じてすみやかに病院で治療を受けられる体制作りが必要だ」と指摘しています。

全国の警察は、医療機関以外で亡くなった人などについて、詳しい死因を調べるため検視や解剖を行っています。

警察庁によりますと、新型コロナウイルスに感染したあと自宅で体調が急に悪化するなどして亡くなった人が、わかっているだけでこれまでに122人に上ることがわかりました。

特に、12月は56人と急増し、このうち50人は自宅や宿泊施設で療養するなどしていて死亡したということです。

また、体調が悪くても医療機関を受診するまでに時間がかかり亡くなった後に感染が判明するケースもあるということです。

日本感染症学会の理事長で、東邦大学の舘田一博 教授は「一見すると軽症であっても、突然、容体が悪化する事例もある。感染者の健康状態を定期的に把握し、急変した場合にはすみやかに医療機関で治療が受けられる体制作りが必要だ」と話しています。

新型コロナ“後遺症” けん怠感や脱毛などに悩む人 受診相次ぐ(2020/12/28)

2020年12月28日

東京・渋谷区にある診療所では、けん怠感や息苦しさ、それに味を感じない味覚障害といった新型コロナウイルスの“後遺症”とされる症状に悩む人の受診が相次ぎ、年末年始もオンライン診療で対応することにしています。

東京・渋谷区にある「ヒラハタクリニック」は、ことし3月以降、新型コロナの“後遺症”とされる症状に悩む人たちの診療を行っていて、受診した患者はこれまでに500人に上るということです。

院長によりますと、患者は新型コロナに感染したものの、症状が軽い「軽症」とされ、宿泊施設で療養したあとに“後遺症”とされる症状を訴える人が多いということです。

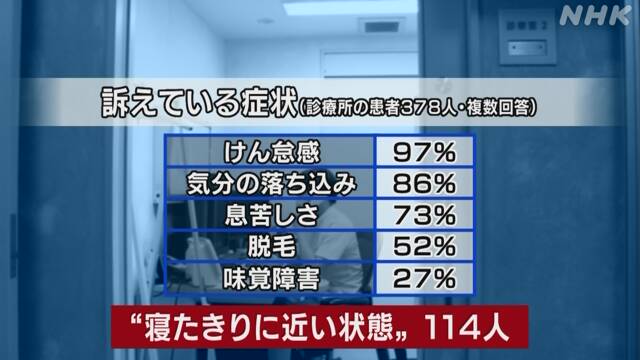

このうち症状を詳しく分析できた378人について、訴えている症状としては、複数回答で、けん怠感が97%、気分の落ち込みが86%、息苦しさが73%、脱毛が52%、味を感じない味覚障害が27%となっています。

また、患者のうち114人は、1週間のうち半分以上を自宅で休むという寝たきりに近い状態になっているということです。

この診療所では、“第3波”とされる感染拡大で、11月以降、全国から“後遺症”の訴えが相次ぎ、多い時は1日におよそ60人の予約があり、夜遅くまでオンラインや電話で診療しているということです。

地方の診療所では「後遺症は診られない」と言われ、この診療所にたどりついた人もいて、年末年始もオンライン診療で対応することにしています。

平畑光一院長は「ホテル療養の間はだるさに気が付かないが、療養が終わった後、いざ会社に行く、学校に行くとなった時に強いけん怠感に気付く。呼吸がしづらいとか、どうきが強いとか、嗅覚、味覚障害とか、多様な症状を一度に訴える人が多いです。後遺症があってつらいことを誰も知らない、みんな自分のことを怠け者だと言うなど、見放された気分になり、孤独感が強くなる。ただ、調子が悪い時には無理に動かないなど、しっかりと対応すれば改善していくので、後遺症を診てくれる診療所が増えてくれたらと思います」と話していました。

“後遺症”続く女子高校生「きつくてつらい」

新型コロナウイルスに感染した女子高校生は、ホテルでの療養を終えて自宅に戻ってから、けん怠感や息苦しさを感じるようになったといいます。

都内の女子高校生は、ことし10月に新型コロナに感染していることがわかり、一時は発熱がありましたが、入院の必要はないとしてホテルで療養して過ごしました。

療養中はほとんど部屋で過ごし、母親や友人とLINEでやり取りをするなど、変わった様子はありませんでした。

しかし、ホテルの療養を終え自宅に戻った際、異変を感じたといいます。

女子高校生は「ホテルの外に出て、久しぶりに空を見てうれしかったです。でも、帰りにタクシーを降りて家まで1分くらい歩いたらすごく疲れて、あれ?って思いました。ただ療養で体力が落ちているだけかと思っていました」と話します。

その後、学校に通いましたが、徐々にけん怠感や息苦しさが強くなっていき、もともと、ぜんそくがあったことからかかりつけ医の元にも行きましたが、ぜんそくではないと言われ、ようやく渋谷にある診療所で新型コロナの“後遺症”だと診断されたということです。

女子高校生は「ただの体調不良でテストを休んだりしたらよくないと思って頑張っていたんですけど…。途中から一気に具合が悪くなって息がすごい苦しくなったり、座っているだけではぁはぁしたりとか。苦しいのがちょっとではなく、走ったあとの苦しさがずっと続くような感じで、きつくて、つらかったです」と症状の深刻さを明かしました。

そのうえで「後遺症のせいで進級とか卒業とか、会社にも行けなくなって大変なので、新型コロナだけではなく、後遺症にも対応してもらえるとありがたいし、多くの人に知ってもらいたいです」と話していました。

また、娘とともに感染した母親は「療養したらそれで終わりだと思っていたので、まさか後遺症があるとは思わなかったです。思った以上に怖い病気だと思います。療養施設を出る時は後遺症があるかもという説明もなかったし、自分の気のせいじゃないか、そう思って頑張る人がたくさんいるのではないかと思います」と話していました。

新型コロナ感染での嗅覚障害 大規模実態調査へ 厚労省研究班(12/4)

2020年12月4日

新型コロナウイルスに感染することで臭いを感じなくなる嗅覚障害について、症状の広がりや原因などを調べるため、厚生労働省の研究班が、12月から大規模な実態調査を始めることになりました。

調査を行うのは、金沢医科大学の三輪高喜主任教授らで作る厚生労働省の研究班です。

新型コロナウイルスでは、症状の1つとして臭いを感じなくなる嗅覚障害が報告されていますが、国内では、これまで詳しい調査は行われていませんでした。

研究班では、新型コロナウイルスによる嗅覚障害の実態を把握するため、全国の医療機関などで療養中の感染者1000人以上を対象に、嗅覚の機能を評価する検査キットを使って、嗅覚の状態がどう変化するかなどを調べるということです。

さらに、長期間にわたって嗅覚障害などが続くことのストレスなど、精神的な影響についても調査するということです。

新型コロナウイルスによる嗅覚障害の原因としては、通常のかぜでもみられる鼻の粘膜の炎症だけでなく、嗅覚に関わる細胞や臭いを認識する脳の一部が炎症を起こすことなども指摘されています。

研究班では、来年3月をめどに調査結果をまとめ、原因の解明や治療法の開発につなげたいとしています。

研究班の代表を務める金沢医科大学の三輪高喜主任教授は「今回の調査で、どれくらいの患者に後遺症が残るのかや、どれくらい長引くのかなどが詳細に把握できるようになると考えられる。患者は、治らないのではないかという不安を感じていると思うが、有効な治療法を見つけ出し、不安を解消するきっかけにしていきたい」と話しています。

臭いしない生活に悩む患者

新型コロナウイルスに感染した際の症状は比較的軽くても、後遺症が続く人は多くいます。

このうち、臭いを感じなくなる嗅覚障害が続く人の中には、味も感じにくくなり、生活の質が下がり、精神的に落ち込んでいる人もいます。

ことし8月に新型コロナウイルスに感染した50代の女性は、鼻水と発熱のあと、2、3日たって臭いがしなくなりました。

当時は、軽症と診断されて1週間入院し、その後、検査で陰性になりましたが、4か月近くたった今も、臭いの感覚が戻っていません。

女性は、自宅近くにある耳鼻科を受診したあと、東京都内の大学病院に通うようになりましたが、臭いは元に戻らず、精神的に不安定な状態が続き、耳鳴りがしたり、眠れなくなったりしたため、心療内科も受診するようになりました。

女性は、夫と子どもの支えで、徐々に精神的には落ち着いてきましたが、食事を楽しめないため、一時、体重が10キロほど減ったといいます。

女性は「かかった当時は軽症という診断で、いつか治ると思っていたので、それが心療内科に通うまでに追い詰められるとは思ってもいなかった。絶対に甘く見てはいけない病気だ」と話しています。

また、新型コロナウイルスに感染して回復したあと、4か月近くたっても嗅覚障害が続く20代の男性は、後遺症のため、本格的に仕事に復帰できず、自宅での療養生活を続けています。

男性は、7月下旬に感染した際には、発熱やせき、それにだるさがありましたが、新型コロナウイルスの症状としては軽症とされ、2週間余りにわたって、ホテルで療養しました。

しかし、しばらくして臭いの感覚がないことに気付き、検査で陰性となったあとも、嗅覚障害が続いています。

今でも、味は少し分かるものの、臭いの感覚は、ほとんど戻っておらず、街を歩いていても、大好きな焼き鳥やコーヒーの臭いがわからず、「人生の楽しみを奪われた」と寂しい気持ちになるといいます。

男性は、ことし4月から、東京都内の会社で働き始めたばかりで、ホテルでの療養を終えたあと、9月以降、徐々に職場への出勤回数を増やして復帰を目指していましたが、嗅覚障害に加え、全身のけん怠感や息苦しさも思うように改善せず、今月から、再び自宅での療養を余儀なくされているといいます。

男性は「発症してから1、2か月くらいで治ると思ってたので、気持ちの整理が追いつかず、心身ともに追い込まれた。自分の体の状態をしっかり受け止めて、治療に専念していきたい。コロナによって人生が変わってしまうので、しっかり予防をしてもらいたいです」と話していました。

後遺症の患者を診る診療所では

東京 渋谷区にある診療所では、新型コロナウイルスの後遺症に悩む患者を対象に診療を行っています。

診療所では、ことし3月、後遺症に悩む患者を診察したのをきっかけに、こうした患者の診療を受け付けていて、1日に50人ほどの患者が訪れたこともあるなど、受診した患者は、これまでに400人を超えるということです。

平畑光一院長によりますと、先月以降に後遺症と診断した患者181人のうち、男性は75人、女性は106人いて、年代別では、10歳未満が2人、10代が10人、20代が30人、30代が47人、40代が60人、50代が24人、60代が8人で、感染した場合の症状が比較的軽いとされる若い世代の人たちも、多く受診しているということです。

患者が訴えている症状で最も多いのは、けん怠感で95.6%、次いで気分の落ち込みが84.7%、思考力の低下が83.5%だということです。

また、息苦しさを訴えたのは70.1%、脱毛が48.8%、臭いがしない嗅覚障害が32.8%、味を感じない味覚障害が21.9%などとしています。

診療所を受診した20代の男性は、7月に新型コロナウイルスに感染した際の症状は、発熱やせきなどで比較的軽かったものの、回復して4か月近くたっても、全身のだるさや息苦しさ、嗅覚障害などの症状が続いているということです。

男性は、院長に症状を詳しく訴え、嗅覚障害を改善するため、食事や栄養の点で気をつけることについて指導を受けていました。

平畑院長は「新型コロナそのものの症状は軽症でも、後遺症が長く続く人はいる。後遺症はいつ治るのかという不安感を抱きやすく、特に嗅覚障害は、食事の楽しみがなくなるなど生活の質が落ちるため、精神的に落ち込みやすい。とにかく医療関係者が丁寧に話を聞いて、患者に寄り添いながら治療を進めることが大事だ」と話しています。

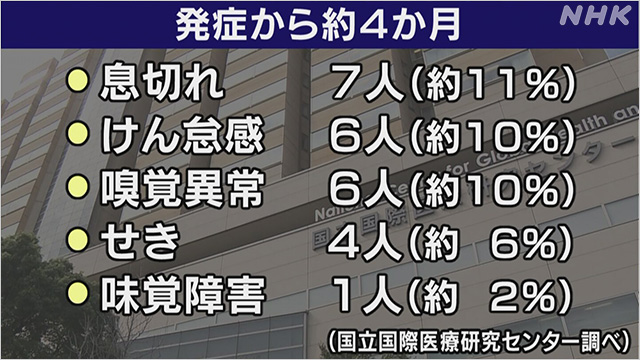

4か月後に27%で後遺症

新型コロナウイルスに感染したあと、回復した人について国立国際医療研究センターが追跡調査した研究では、発症から4か月ほどたった段階で、聞き取りができた63人中、およそ27%に当たる17人になんらかの後遺症があったということです。

複数の症状があった人もいますが、具体的な症状としては、

▽息切れがあったのが7人でおよそ11%、

▽けん怠感と嗅覚の異常がそれぞれ6人でおよそ10%、

▽せきが4人でおよそ6%、

▽味覚障害が1人でおよそ2%でした。

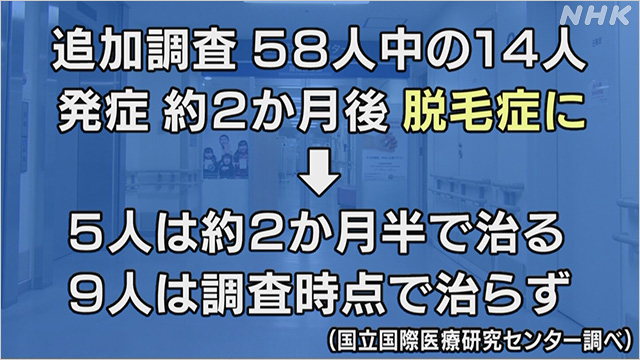

さらに、追加で調査できた58人のうち、ほぼ4分の1に当たる男性9人、女性5人の合わせて14人は、発症から2か月ほどのちに、脱毛症になったということです。

嗅覚障害仕組み どこまで解明

新型コロナウイルスに感染したときの嗅覚障害は、どのような仕組みで起きるのか、はっきりした原因はまだ分かっていません。

新型コロナウイルスに感染して起こる嗅覚障害は、これまでの海外での研究では、調査によってばらつきがあるものの、感染した人の4割から8割に上ると報告されていて、男性よりも女性で多く、アジアよりも欧米で多いということです。

また、症状が出た人の6割から8割は2週間ほどで治る一方で、1か月以上症状が続く人も1割から2割いるとされています。

一方、国内については、国立国際医療研究センターなどの調査で、感染者の15.1%で症状が報告されていますが、詳しい実態はまだ分かっていません。

また、原因についても、詳しくは分かっていません。

研究班のメンバーの1人で嗅覚の問題に詳しい、東京大学医学部附属病院の上羽瑠美特任講師によりますと、嗅覚障害は、新型コロナウイルスだけでなく、通常のかぜなどでも起きることがあるということです。

仕組みとしては、鼻の粘膜の炎症が原因となる場合や、臭いを感じ取る神経で炎症が起きる場合、それに、嗅球という臭いの情報を処理する脳の一部で炎症が起きる場合などがあるということです。

新型コロナウイルスによる嗅覚障害でも、こうした仕組みがあるとみられています。

上羽特任講師らの研究では、ヒトの鼻の粘膜に新型コロナウイルスが感染する際の足場となる「ACE2」というたんぱく質が存在していることや、鼻の粘膜からウイルスが細胞に入り込むことが確認されているということです。

上羽特任講師は「嗅覚は人間の五感の一つで、欠けてしまうと、QOL=生活の質が阻害される重要な問題だ。今後、新型コロナウイルスが感染して症状を引き起こす機序をさらに細かく研究し、治療のターゲットを見つけていきたい」と話しています。

新型コロナ感染防ぐ「抗体」 感染から半年後 98%の人に残る(12/2)

2020年12月2日

新型コロナウイルスへの感染を防ぐ「抗体」について新たな調査結果がまとまりました。 横浜市立大学などの研究グループは、新型コロナウイルスに感染しその後、回復した人を調査した結果、98%の人は半年後も感染を防ぐ抗体が体内に残っていることがわかったと発表しました。 少なくとも半年間は再感染のリスクが低下するほか、開発中のワクチンにも期待が持てる結果が出たとしています。

「抗体」はウイルスに感染した人の体内にできるたんぱく質で、このうち「中和抗体」と呼ばれるものは、ウイルスの働きを抑え感染を防ぐ力があるとされています。

横浜市立大学などの研究グループは、2020年2月から5月に新型コロナウイルスに感染し、その後、回復した20代から70代の合わせて376人について、体内で「中和抗体」がどこまで残っているかを調査しました。

感染から半年後の血液を分析した結果、

▽無症状や軽症者は97%、

▽中等症や重症者は100%、

▽全体にすると98%の人が、体内に中和抗体が持続していることがわかりました。

さらに、重症の人ほど中和抗体の強さが大きくなる傾向があったということです。

こうしたことから研究グループでは、少なくとも半年間は再感染のリスクが低下することがわかったほか、体内で抗体を作る開発中の「ワクチン」についても、期待が持てる結果が出たとしています。

数百人規模の回復者を対象に感染から半年後の中和抗体を調べる調査は国内では初めてだということで、研究グループは今後、1年たった時点で抗体がどこまで持続しているかなど、さらに調査を進めることにしています。

研究グループのメンバーで横浜市立大学データサイエンス研究科の山中竹春教授は12月2日の会見で「重症者ほど再感染のリスクは低いことが明らかになり、病気の実態に一歩迫れたと思う。ただ、中和抗体があるからといって感染の可能性が無くなったわけではないので、回復した人も3密を避けるなどの感染予防が必要だ」と話しています。

「中和抗体」とは

「中和抗体」とはどのようなものなのか。

新型コロナウイルスは人の体に入り込むと、細胞の表面にある「受容体」と呼ばれる突起に結合し、細胞の中に侵入します。

中和抗体はウイルスの周りに取りついて、細胞の受容体と結合するのを防ぎます。

しかし、体内で作られる抗体は中和抗体1種類だけではありません。

ウイルスにくっつくだけで、侵入を防ぐ働きをしないものもあります。

研究グループのメンバーで横浜市立大学データサイエンス研究科の山中竹春教授によりますと、民間の機関で行われている「抗体検査」は、あくまで感染歴を調べるもので、必ずしも中和抗体を調べるものではないということです。

このため、山中教授は抗体があるからといって免疫機能があるとは限らないうえ、測る抗体の種類によって保有率も変わりうるため、どの抗体を測っているかが重要で、やみくもに抗体検査を受けるべきではないと指摘しています。

調査に協力した人は

「次に感染したら命を落とすかもしれない」。

新型コロナウイルスから回復した人の中には、再感染への強い不安を抱えながら生活している人もいます。

都内に住む65歳の男性は2020年4月に感染が確認され、一時は人工心肺装置=ECMOをつけるなど命の危機に直面しました。

その後の治療で症状は徐々に改善し5月に退院できましたが、高齢のため、再感染への強い不安を感じていました。

男性は主治医から今回の調査の件を聞いて協力することを決め、感染からおよそ半年たった9月にクリニックで採血を受けました。

そして11月、男性の自宅に調査結果が届きました。

感染を防ぐ力があるとされる「中和抗体」は陽性。 その強さを示す数値は、386でした。

中和抗体の持続が一定程度、認められるラインは50とされていて、それを大きく上回っていました。

この結果「再感染の可能性は低いと考えられる」と記されていました。

男性は「助けてもらった命なのでウイルスの解明に役立ちたいと思い協力しましたが、現時点では再感染のリスクが低いことがわかって安心しました。ただ、抗体がいつまで持続するかわからないので、今後も感染防止に努めたい」と話しています。

研究グループ「再感染リスク低いが対策は必要」

今回の調査結果について、研究グループのメンバーで横浜市立大学データサイエンス研究科の山中竹春教授は「今回調査した回復者のほとんどで半年後も中和抗体が残っているということは、免疫機能が発揮していることを意味し、抗体を持っていない人に比べ再感染のリスクは低くなると考えられる。ただ、感染の可能性がゼロになるわけではないので、3密を避けたり、マスクをしたりするなどの予防対策は必要だ」と話しています。

また、ワクチンとの関わりについては「自然に感染した人の免疫とワクチンの免疫は同じではないので結論づけることはできないが、自然に感染した人の免疫が半年間残るのであれば、ワクチンもうまく設計すれば期待が持てるのではないか」と話しています。

抗体の持続期間 各国の研究は

新型コロナウイルスに感染したあと、体内で作られ感染を防ぐとされる抗体はどの程度の期間持続するのか。

再び感染するおそれがあるのかや、ワクチンの効果とも関わることもあり各国で研究が行われていますが、数か月間持続するという研究がある一方、数か月で減ってしまうとする研究も出されていて結論は出ていません。

抗体の量の変化について、最初に注目されたのは中国の重慶医科大学などのグループが、2020年6月、医学雑誌「ネイチャー・メディシン」に発表した研究で、4月上旬までに感染して症状が出た患者37人と症状が出なかった患者37人について抗体の量の変化を調べたところ、ウイルスの働きを抑える「中和抗体」の量は、退院からおよそ2か月の時点で

▽無症状の人のうちの81.1%、

▽症状が出た人でも62.2%で減っていたとしています。

抗体が減ったという報告は最近も続いていて、10月、イギリスのロンドン大学キングスカレッジなどのグループが発表した65人の患者の抗体の変化を調べた研究では、発症から3週間ほどの時点でおよそ60%の人が強力な中和抗体を持っていましたが、発症からおよそ2か月たった時点では16.7%に減り、軽症の患者の中には抗体を検出できなくなった人もいたとしています。

また「インペリアル・カレッジ・ロンドン」のグループは、10月、イギリスの36万5000人以上を対象に血液中に抗体があるかどうか変化を調べた大規模調査の結果を発表し、抗体があった人の割合は、6月の6.0%から3か月後の9月には4.4%に減少していたということです。

一方、抗体が一定期間、持続することを示した研究もあります。

アメリカのマサチューセッツ総合病院などのグループは2020年10月、重症の患者など343人の抗体の量を調べたところ、中和抗体と同様の変化を示すとされる「IgG抗体」の減少はゆるやかで、特に、発症から75日の時点ではほとんど減っていなかったと報告しています。

また、アメリカのマウントサイナイ医科大学などのグループも10月、軽症から中程度の症状の患者およそ3万人を対象に抗体の量を調べたところ、中和抗体の強さは5か月にわたって持続していたと報告しています。

専門家「評価方法の確立必要」

新型コロナウイルスに対する中和抗体の持続期間について、ウイルスの感染制御が専門の、北里大学の中山哲夫特任教授は「多くの国の研究機関から論文が出ているが、どのくらい持続するのかという点については、まだコンセンサスが得られていない。測定方法も統一されておらず、方法によって結果に幅が出てしまうため、標準的な測定法を定めて、評価方法を確立する必要があるのではないか」と話しています。

世界の感染者 11%が未成年 長期の影響を指摘 ユニセフ報告書(11/19)

2020年11月19日

ユニセフ=国連児童基金は、世界の新型コロナウイルスの感染者のうち11%が未成年だとする報告書を発表し、感染拡大が長引く中、健康面や教育面で子どもたちに長期にわたる影響を及ぼしていると指摘しています。

ユニセフは、11月20日の「世界子どもの日」を前に新型コロナウイルスによる子どもたちへの影響について報告書を発表しました。

それによりますと、11月3日の時点で年齢別のデータがある日本を含む87の国や地域では、感染者のうち11%が子どもを含む未成年だということです。

ユニセフでは、感染拡大が長引くにつれ、子どもたちにさまざまな影響が出ていると指摘しています。

このうち健康面では、定期予防接種を受ける子どもが減ったり、休校で給食が食べられない子どもが増加したりしているということです。

また教育面でも、休校で2020年4月のピーク時には15億人以上の子どもたちが、また11月も5億7000万人を超える子どもたちが影響を受けているとしています。

ユニセフは「新型コロナウイルスの危機が長引けば長引くほど、子どもたちの教育や健康、栄養、福祉への影響は大きくなる。世代全体の未来が危険にさらされている」と警鐘を鳴らしています。

新型コロナ なぜ北海道で感染増加?気温と湿度の関係か(11/6)

2020年11月6日

北海道では、新型コロナウイルスの新規感染者数が2日続けて100人を超えるなど、他の地域より急速に感染が拡大しています。

一方、東京でも2日連続で感染確認が200人を超えるなど感染の拡大が懸念されています。

本格的な冬を迎えるにあたり、専門家は今後、全国でも同様に感染が拡大するおそれもあるとして、改めてこまめに換気を行うなど感染対策の徹底を呼びかけています。

短期間に感染者急増

北海道では、緊急事態宣言が解除された5月25日以降、1日に確認される感染者数は、10月初めまでは20人から30人前後で推移していましたが、10月23日には、緊急事態宣言が出されていた4月より多い、51人の感染が確認されました。

それから2週間余りたった11月2日には、ほぼ2倍の96人と短期間で急増し、5日に初めて100人を超えました。

一方、東京都でも11月6日、新たに242人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。1日の感染確認が200人を超えるのは2日連続です。

感染症の流行 気温と湿度の関係か

インフルエンザなどの呼吸器の感染症は冬場に流行することが知られていますが、新型コロナウイルスについても、気温や湿度が下がる冬場にさらに流行しやすくなる可能性が指摘されています。

新型コロナウイルスと気温や湿度との関係については、これまでにも研究結果が報告されていて、たとえば、アメリカのメリーランド大学などのグループは、2020年3月上旬までの世界の50都市について、気温や湿度と新型コロナウイルスの流行の関係を分析したところ、感染者が多かったのは平均気温が5℃から11℃で比較的、湿度が低い地域に集中していたとしています。

その一方で、ブラジルの大学のグループが、各国から発表された新型コロナウイルスと気温や湿度についての17の研究を集めて詳しく解析したところ、寒くて乾燥した状態はウイルスの拡散を促す要因とみられるとしたものの、それだけでは感染の広がりをすべて説明できるわけではないと結論づけています。

新型コロナウイルス対策にあたる政府の分科会の尾身茂会長は、北海道などでクラスターの発生が相次いでいることについて、気温が下がってきて、屋内で過ごす機会が増え、『3密』の環境にいることが多くなっていることや、換気をしづらくなっていることが影響していると指摘しています。

北海道は、2月下旬に独自の緊急事態宣言を出すに至るなど、これまでも全国のほかの地域に先行して感染が広がる傾向が見られました。

専門家「北海道は今が正念場」

北海道で感染が急速に拡大していることについて、日本感染症学会の理事長で、東邦大学の舘田一博教授は「11月5日初めて新規感染者が100人を超えたが、現在明らかになっている感染者は1週間ほど前に感染した人たちだと考えられ、今後1週間ほどはさらに増えるおそれもある。適切に対処しなければ今後さらに感染が拡大し、医療崩壊が現実味を帯びてくるおそれもあるため、北海道は今が正念場だと考えられる」と指摘しています。

急増の原因については「寒くなって室内にいることが増えて『3密』の環境で過ごすことが多くなったことや、感染が続く状況に慣れて気が緩んでいることなど、いくつかの理由が考えられる。また、インフルエンザや通常のかぜのコロナウイルスは気温が低いと流行するが、新型コロナウイルスについても同様だとする研究もあり、冬場に感染が広がりやすいと考えて改めて対策を意識する必要がある」としています。

そのうえで、舘田教授は「北海道以外で、今は感染状況が落ち着いている地域でも、寒くなるにつれて感染が拡大する可能性を考えておかなければならない。改めて『3密』を避けることや、手洗いやマスクの着用を徹底すること、それに、一定の時間ごとの換気も重要だ。ただ、寒冷な地域では頻繁な換気が実際には難しいこともあるため、さまざまな対策をうまく組み合わせて柔軟に対応してほしい」と話しています。

冬場の換気 室温下げない方法は

寒い中でなるべく室温を下げずに換気するにはどうすればいいのか。

厚生労働省の機関で換気の方法について提言を策定してきた北海道大学の林基哉教授に聞きました。

“廊下などを活用 2段階方式の換気を”

換気する際に、学校の教室や自宅の寝室などの生活空間に直接冷たい空気が流れ込むと寒さをより感じてしまいます。

まず、廊下や使わない部屋に外の空気を取り入れ建物全体の温度で外気を暖めたあとに、部屋の窓や扉を開けて生活空間の空気と入れ替える「2段階方式」をとることで、寒さを和らげることができます。

“窓を少し開けて常時換気を”

真冬の寒い時期や雪が降る状況で、1時間に2回、窓を全開にして換気すると室温が急激に下がってしまいます。

暖房をつけながら、窓を少し開けて、常時換気しておくことで、室温を保ちながら換気することができます。

また、24時間の自動換気システムがある建物では、窓を開けずに建物内の空気を入れ替えることができるので有効です。

症状報告100種類以上に 約20万本の新型コロナ論文 NHKがAI分析(11/6)

2020年11月6日

世界中の新型コロナウイルスに関係する論文およそ20万本をNHKがAI=人工知能を使って分析したところ、新型コロナウイルスの感染で、これまでに合わせて100種類以上の症状が報告されていることが分かりました。

NHKは11月初めまでに世界中で公表された新型コロナウイルスに関連する英語の論文およそ20万本をAIに学習させて分析するプロジェクトを進めてきました。

その結果、新型コロナウイルスに感染した際の症状は、少なくとも116種類が報告されていることが分かりました。

当初から言われていた肺炎や発熱、せきなどの症状にとどまらず、全身でさまざまな症状が報告されていて、中でも論文での報告が多かったのが脳や神経に関する症状でした。

具体的には、嗅覚や味覚の障害をはじめ、めまいや不眠、記憶障害、それに幻覚に至るまで、症状の数は少なくとも30種類余りにのぼっていました。

新型コロナウイルスは治ってからもさまざまな後遺症が残ることも報告されていて、こうした多様な症状の解明を進めることが治療法の開発につながると期待されています。

詳しくは、11月8日午後9時から放送のNHKスペシャル「新型コロナ 全論文解読~AIで迫るいま知りたいこと~」でお伝えします。

新型コロナ 冬場に流行広がるか 気温や湿度が下がるとどうなる(11/4)

2020年11月4日

冬場に新型コロナウイルスの流行がどうなるのか。気温や湿度が流行に関連する可能性があるとする研究結果が出ています。

インフルエンザなど一般的な呼吸器の感染症は冬場に流行することから、新型コロナウイルスについても気温や湿度が下がる冬場にさらに流行しやすくなる可能性が指摘されています。

北半球では本格的な冬を迎えるのはこれからですが、すでに新型コロナウイルスと気温や湿度との関係について調べた研究結果が複数、報告されています。

このうち、アメリカのメリーランド大学などのグループは2020年3月上旬までの世界の50都市について、気温や湿度と新型コロナウイルスの流行の関係を分析しました。

その結果、感染者が多かったのは平均気温が5℃から11℃で比較的、湿度が低い地域に集中していたということです。

また、北京大学のグループは3月27日までのデータから気温が1度上がると新たな感染者がおよそ3%少なくなるという解析結果を発表しています。

ブラジルの大学のグループは、各国から発表された新型コロナウイルスと気温や湿度についての17の研究を集め、詳しく解析しました。

結果は、寒くて乾燥した状態はウイルスの拡散を促す要因とみられるとしたものの、それだけでは感染の広がりをすべて説明できるわけではないと結論づけています。

一方、アメリカのテキサス大学のグループはアメリカ国内の都市について2020年の8月中旬までのデータを使って分析した結果、気温などの気候の影響は確認できず、人の移動や人口、それに都市部の人口密度などが感染の広がりに関係していると考えられると報告しています。

ただ、北半球が冬に向かっていく中で流行がどう推移するかについてはまだ、実際のデータがほとんどないことから、引き続き慎重に見ていく必要があります。

専門家「かぜのコロナウイルスは冬場に流行 抑制は可能」

日本感染症学会の理事長で、東邦大学の舘田一博教授は、「通常のかぜのコロナウイルスは冬場に流行するため、新型コロナウイルスが似た性質を持っていてもおかしくはない。ウイルスの性質以外にも冬は寒いので窓を開けなくなって『3密』の環境が増えたり、のどや鼻の粘膜が乾燥して免疫力が落ちたりすることで感染しやすくなることも考えられる。ただ、冬場の気候は感染の拡大につながる要因だったとしても、『3密』を避けて手洗いやマスクの着用を徹底すれば、ある程度の抑制は可能だと考えられる。冬に向けてしっかりと対策を意識して生活してほしい」と話しています。

新型コロナの「10の知識」公表へ 最新情報まとめる 厚労省(10/30)

2020年10月30日

厚生労働省は新型コロナウイルスの特徴や治療などに関する最新の情報をまとめ、近く「10の知識」として公表する方針で、10月28日、案を取りまとめました。

1.診断数は

国内では27日の時点で、人口の0.08%に当たるおよそ9万6000人が感染していると診断されています。

20代が最も多く、20代の人口の0.2%に相当しているということです。

2.重症化・死亡の割合は

新型コロナウイルスに感染していると診断された人のうち、重症化したり、死亡したりする割合は高齢者で高く、若者は低い傾向があります。

6月から8月までのデータを分析すると、重症化する人は、50代以下が0.3%だったのに対し、60代以上は8.5%でした。

死亡した人は、50代以下が0.06%、60代以上が5.7%です。

また、重症化したり、死亡したりする割合は以前より低くなっています。1月から4月と、6月から8月を比べると、重症化した人は9.8%から1.62%に、死亡した人は5.62%から0.96%に低下しています。

3.重症化しやすい人は

重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある人たちです。

年代別の重症化率は、30代の人を基準にすると

▽10歳未満が0.5倍

▽10代が0.2倍

▽20代は0.3倍

▽40代では4倍

▽50代は10倍

▽60代は25倍

▽70代が47倍

▽80代が71倍

▽90代以上が78倍となっています。

また、重症化しやすいのは

▽慢性閉塞性肺疾患

▽慢性腎臓病

▽糖尿病

▽高血圧

▽心血管疾患

▽肥満の6つの基礎疾患を持つ人です。

妊娠中の女性や喫煙者なども重症化しやすいかは明らかでないものの注意が必要だとしています。

4.海外に比べて診断数は

日本の人口当たりの感染者数と死者数は、全世界の平均や主要国と比べて低い水準で推移しています。

5.感染させる期間は

新型コロナウイルスに感染した人は発症の2日前から、ほかの人に感染させてしまう可能性があるとされています。

発症後も7日から10日程度は感染させる可能性があるということです。

特に、発症の直前と直後はウイルスの排出量が多くなると考えられています。

このため、感染している人は、症状がなくても不要不急の外出を控えるなど、感染防止に努める必要があるとしています。

6.感染を広げる割合は

感染していると診断された人のうち、ほかの人に感染させているのは2割以下と考えられています。

このため、1人の感染者が何人もの人を感染させなければ、流行を抑えることができるとして、人と接するときはマスクを着用し、体調が悪い場合は不要不急の外出を控えることなどが大切だとしています。

7.感染を広げないために

新型コロナウイルスは主に飛沫感染や接触感染によって感染し、特に「3密」の環境で感染リスクが高まります。

感染リスクが特に高い場面として

▽飲酒をともなう懇親会

▽大人数や長時間におよぶ飲食 マスクなしでの会話

▽狭い空間での共同生活に加え

▽居場所を切り替えた際の休憩室や喫煙所、更衣室などを挙げています。

8.検査の種類は

検査にはPCR検査や抗原定量検査、簡易キットを使う抗原定性検査など、ウイルスが体内に存在し、感染しているかを調べる検査があります。

検査の種類に応じて鼻の奥の拭い液だけでなく、だ液や鼻の入り口の拭い液を検体に使うこともできます。

また、抗体検査は、過去に感染したことがあるかを調べるためのもので、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的には使えません。

9.治療はどのように

軽症の場合は、経過観察のみで自然に回復することが多く、必要な場合に解熱薬などで症状を抑える「対症療法」が行われます。

呼吸が十分にできない人には「レムデシビル」などの国内で承認を受けた抗ウイルス薬を投与し、改善しない場合は人工呼吸器などによる集中治療を行うことがあります。

こうした治療法が確立されたことなどによって、医療機関に入院した人が死亡する割合も低くなっているということです。

6月6日以降で、入院時に重症だった人が死亡した割合は

▽40代までが0%

▽50代から60代が1.4%

▽70代以上が20.8%で、全年齢では10.1%となっています。

10.ワクチンの実用化は

ワクチンの早期の実用化を目指して、国内・海外で多数の研究が行われていて、すでに臨床試験に入っているものもあります。

一方で、開発中のワクチンが実際に発症や重症化を予防できるかなどは、まだ分かっていないということです。

また、一般的にワクチンを接種すると、副作用による健康被害が極めてまれですが発生します。

このため、現在、開発が進められている新型コロナウイルスのワクチンの副作用についても、確認を進めているということです。

新型コロナ後遺症 脱毛症や4か月たっても嗅覚の異常も(10/23)

2020年10月23日

新型コロナウイルスから回復した人について、国立国際医療研究センターが追跡調査したところ、退院後に髪の毛が抜ける脱毛症になった人や、4か月たっても、息切れや匂いが感じられない嗅覚の異常などがあった人がいたことが分かりました。研究グループは調査を続け、後遺症が出るリスクの要因を明らかにしたいとしています。

国立国際医療研究センターは、新型コロナウイルスで入院し、2020年2月から6月までに退院した人に、その後、聞き取りを行い後遺症の有無を調べました。

それによりますと、聞き取りができたのは63人で、平均年齢は48.1歳、複数の人に共通の症状があり、発症からおよそ4か月たった段階で、▽息切れがあったのは7人で、率にして、およそ11%、▽けん怠感と▽嗅覚の異常がそれぞれ6人で、およそ10%、▽せきが4人で、およそ6%、▽味覚障害が1人で、およそ2%でした。

さらに、この中で追加で調査できた58人のうち、ほぼ4分の1にあたる男性9人、女性5人のあわせて14人は、発症から2か月ほどのちに脱毛症になったということです。

このうち5人は、おおむね2か月半で治りましたが、残りの9人は、調査の時点で脱毛症になってからの期間が短かったこともあり、治っていなかったということです。

脱毛症は、エボラ出血熱やデング熱から回復したあとでも報告されているということですが、研究を行った森岡慎一郎医師は、「治療が長引いたことによる心理的なストレスが引き金になった可能性もある。今後も調査を続け、後遺症が出るリスクの要因を明らかにしていきたい」と話しています。

マスクでウイルス拡散抑え吸い込み減らす効果 東京大など確認(10/22)

2020年10月22日

新型コロナウイルス対策としてマスクを着用すると、ウイルスの拡散を抑える効果と吸い込むウイルスを減らす効果の両方の効果があることを、東京大学医科学研究所などのグループが実際のウイルスを使った実験で確認したと発表しました。

これは東京大学医科学研究所の河岡義裕教授と植木紘史特任助教らのグループが発表しました。

グループでは、ウイルスが漏れ出さない特殊な実験室に、新型コロナウイルスを含んだ飛まつを出すマネキンと呼吸を再現して空気を吸い込むマネキンを向かい合わせに設置し、マスクの効果を調べました。

その結果、吸い込む側にだけマスクを着けた場合、吸い込んだウイルスの量は布マスクでは17%減り、一般的なサージカルマスクでは47%減ったということです。

「N95」と呼ばれる医療用マスクを隙間無く着けた場合は79%減っていました。

飛まつを出す側にだけマスクを着けた場合は、向かいのマネキンが吸い込んだウイルスの量は布マスクとサージカルマスクのいずれでも70%以上減っていました。

一方で、両方がマスクを着けた場合も効果はみられましたが、ウイルスの吸い込みを完全に防ぐことはできなかったということです。

河岡教授は「これまで実際のウイルスを使ってマスクの効果が検証されたことはない。マスクをきちんと着用することが重要だと分かった。ただ、マスクをしても完全にウイルスを防ぐわけではないので、マスクを過信しないことも大切だ」と話しています。

皮膚付着の場合 “感染力9時間続く” 新型コロナ 京都府立医大(10/19)

2020年10月19日

新型コロナウイルスがヒトの皮膚に付着した場合、感染力がある状態がおよそ9時間にわたって続き、インフルエンザウイルスのおよそ5倍長い時間だったとする研究成果を、京都府立医科大学のグループが発表しました。

京都府立医科大学の廣瀬亮平助教らのグループは、ヒトの手などに着いた新型コロナウイルスがどれくらい感染力がある状態が続くのか調べるため、亡くなったヒトから提供された皮膚に新型コロナウイルスとA型インフルエンザウイルスをそれぞれおよそ10万個付着させて違いを比べました。

その結果、新型コロナウイルスは活性化した状態がおよそ9時間にわたって続き、1時間50分ほどだったインフルエンザウイルスに比べて、5倍長い時間感染力を保ち続けることが分かったということです。

一方、アルコール消毒の効果を調べるために新型コロナウイルスを付着させた皮膚を濃度80%のエタノールに15秒間浸したところ、ウイルスはほとんど検出されなかったということです。

廣瀬助教は「感染防止をするためには、インフルエンザウイルスよりも消毒などの対策が重要だ。また手指のアルコール消毒の効果があることが実験でも確認できた」と話しています。

「紙幣の表面で28日間 感染力ある状態でウイルス存在」豪機関(10/12)

2020年10月12日

オーストラリア政府の研究機関は、温度が20度で暗い所にあるなど一定の限られた条件のもとでは、新型コロナウイルスは紙幣やガラスなどの表面で少なくとも28日間、感染力のある状態で存在するとする研究結果を発表しました。この研究機関は、手洗いなどの徹底が重要だと指摘しています。

CSIRO=オーストラリア連邦科学産業研究機構は、一般的な物の表面に付いた新型コロナウイルスが、湿度50%の暗い環境でどれくらいの期間、残るのか実験で調べました。

その結果、温度が20度の場合、紙幣やガラスの表面では少なくとも28日間、ウイルスが感染力のある状態で存在することがわかったということです。

また温度が30度の場合は、紙幣では21日間、ステンレスやガラスでは7日間、綿では3日間、感染力のある状態でウイルスが存在したということです。

一方、温度を40度に上げると、綿では16時間未満で感染力のあるウイルスは検出されなくなり、紙幣やガラスなどでも検出される期間は24時間になったということです。

ウイルスが感染力のある状態を維持する期間について、WHO=世界保健機関は、プラスチックやステンレスの表面では最大72時間、銅では4時間未満、ボール紙では24時間未満と、今回の研究結果と異なる見解を示していますが、CSIROは、「今回は紫外線や日光の影響を除き、気温と湿度を制御した条件での結果で、気温が低いほど長く存在し続けることがわかった」としています。

CSIROは、手洗いのほか、ガラスなどの表面を清潔に保つといった対策が重要だと指摘しています。

新型コロナ 感染のしやすさに「年齢差なし」北海道大学研究(10/6)

2020年10月6日

高齢者が新型コロナウイルスに感染した場合、若者に比べて、重症化したり死亡したりする割合が高いことが分かっていますが、感染のしやすさそのものは年齢によって違いはなく、高齢者は感染したあとに症状が進みやすいと考えられることが、北海道大学の研究グループの分析で分かりました。

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターの大森亮介准教授などの研究グループは、日本とイタリア、それにスペインについて、2020年5月までに新型コロナウイルスに感染した人のうち、死亡した人の割合を分析しました。

その結果、3つの国では流行の規模が大きく異なっていましたが、年齢別に見た死亡者の割合はほぼ同じで、いずれの国でも高齢の人ほど死亡する割合が高い傾向が見られました。

この原因を探ろうと、年齢ごとに人と接触する頻度などを考慮してデータ分析を行ったところ、感染しやすいかどうかは年齢によって違いはなく、高齢者は感染したあとに症状が進みやすいと推測されることが分かったということです。

大森准教授は、「若者が感染しにくいとは考えられず、年齢を問わず感染を防ぐ対策をしっかりとることが重要だ。高齢者については、感染したあとの処置を適切に行う必要がある」と指摘しています。

“新型コロナは高温多湿に弱い”根拠なし 政府分科会 尾身会長(8/26)

2020年8月26日

新型コロナウイルスが高温多湿の環境に弱いという見方について、政府の分科会の尾身茂会長は、可能性は否定できないものの根拠はないとして、引き続き感染拡大に警戒する必要があるという見解を示しました。

新型コロナウイルス対策などをめぐって開かれた衆議院内閣委員会の閉会中審査で、政府の分科会の尾身茂会長は、ウイルスが高温多湿の環境に弱いという見方について「高温多湿という要素が一定程度影響している可能性は否定できないが、今のところ正式なエビデンスはない」と述べ、引き続き感染拡大に警戒する必要があるという見解を示しました。

そして、尾身氏は、感染状況が下降傾向にあるとみられる要因について、個人的な見解だとしたうえで、自治体の協力で東京の接待を伴う飲食店などの感染が下火になったことや、都道府県知事がリーダーシップを発揮して対策を講じたこと、それに、移動を控えるなど国民が協力したことの3点を挙げました。

新型コロナ 回復の4か月後に再感染のケース 香港大学が発表(8/25)

2020年8月25日

新型コロナウイルスに感染し、回復したあとに再び感染したケースが世界で初めて確認されたと、香港大学の研究グループが発表しました。研究グループは、感染したことがある人もマスクの着用といった感染防止策だけでなくワクチンの接種も考慮すべきだと指摘しています。

香港大学の研究グループは8月24日、2020年3月下旬に新型コロナウイルスに感染して回復した33歳の香港の男性について、4か月余りたった今月、2度目の感染が確認されたと発表しました。

研究グループや衛生当局によりますと、男性は1度目に感染が確認された際は病院で2週間余り治療を受け、その後検査で陰性となり、退院しました。

そして、8月6日から15日にかけてイギリスとスペインを旅行し香港に戻った際、空港での検査で感染が確認されたということです。

男性に目立った症状はなく、8月21日には病院を退院したということです。

1度目と2度目ではウイルスの遺伝子の配列が一部で異なるということで、研究グループは、同一人物で2度感染が確認されたケースは、世界で初めてだとしています。

研究グループは、感染後に体内で作られた抗体が減って、数か月後には通常のかぜのように再び感染するおそれがあることを示すものだとして、感染したことがある人もマスクの着用や人と距離を置くなどの感染防止策だけでなくワクチンの接種も考慮すべきだと指摘しています。

若い世代 “入院後の重症化 大人と同程度” 米CDC(8/14)

2020年8月14日

新型コロナウイルスの患者のうち、18歳未満の比較的若い世代は、18歳以上の世代に比べて入院が必要になる割合は大幅に低いものの、入院後に症状が重くなる割合は大人と同程度であることが、アメリカCDC=疾病対策センターなどの分析でわかりました。CDCは「託児所や学校など、子どもが集まるところでの感染対策が重要だ」としています。

CDCは、全米の14の州の保健当局と協力して、3月1日から7月25日にかけて、新型コロナウイルスで入院した若い世代の患者の特徴を調べました。

その結果、この間の18歳未満の入院患者は576人、人口10万人当たりで8人と、18歳以上の164.5人に比べて大幅に低い割合であることがわかりました。

18歳未満の入院患者の内訳は、12歳から17歳が41.8%、生後3か月未満が18.8%、5歳から11歳が16.8%でした。

また、健康上の問題のうち、最も多かったのは肥満で、次がぜんそくなど肺の病気でした。

一方、その後、ICU=集中治療室で手当てを受けた人の割合は33.2%と、18歳以上の入院患者の32%と同程度であることもわかりました。

今回の分析で、死亡した18歳未満の入院患者は1人でした。

CDCは「比較的若い世代で入院が必要になる患者の割合は、大人に比べて低いものの、重症化する危険性はある。託児所や学校など、子どもが集まるところでの感染対策が重要だ」としています。

WHO 食品からのコロナ感染は「証拠なし」(8/14)

2020年8月14日

WHO=世界保健機関は、中国がブラジルから輸入した冷凍の鶏肉から新型コロナウイルスが検出されたと発表したことについて、「状況を追跡するが、食品の生産や流通の過程がウイルスの感染に関わりがあるという証拠はない」という認識を示しました。

WHOは8月13日、スイス・ジュネーブの本部で定例の記者会見を開きました。

この中で、新型コロナウイルス対応の技術責任者を務めるバンケルコフ氏は中国がブラジルから輸入した冷凍の鶏肉から新型コロナウイルスが検出されたと発表したことについて、「発表を把握している。中国は食品の包装を数十万件検査したが、見つかったウイルスの数は極めて少なかった」と述べました。

そのうえで、たとえ食肉にウイルスが付着していても、調理すれば死滅するという認識を示しました。

また、WHOで危機対応を統括するライアン氏は、「状況を追跡するが、食品の生産や流通の過程がウイルスの感染に関わりがあるという証拠はない」と述べました。

このほか、ロシア政府が8月11日に正式に承認した新型コロナウイルスのワクチンの信頼性についてWHOのエイルワード事務局長補は、「現段階で判断できる十分な情報を持ち合わせていない。追加の情報を得るため、ロシアの当局と連絡を取り合っている」と述べるにとどめました。

「抗体」に新型コロナウイルスの感染防ぐ能力を確認 厚労省(7/14)

2020年7月14日

厚生労働省が実施した新型コロナウイルスの抗体検査で、検出された抗体を調べた結果、ウイルスの感染を防ぐ能力があることがわかりました。厚生労働省の研究班は今後、この能力が体内でどこまで持続するかなどを調べることにしています。

抗体検査は、ウイルスなどに感染すると体内でつくられる、「抗体」と呼ばれるたんぱく質が血液中にあるかを分析し、過去に感染したことがあるかどうかを調べるものです。

厚生労働省は6月、合わせて7950人を対象に抗体検査を実施し、抗体を保有していることが確認された人の割合は、東京で0.1%大阪で0.17%宮城で0.03%となりました。

さらに国立感染症研究所が検出された「抗体」にウイルスの感染を防ぐ能力があるかどうかを調べたところ、感染を防ぐ「中和活性」と呼ばれる能力が確認されました。

今回、厚生労働省が実施した抗体検査では、2つの会社が製造する試薬が使われていて、どちらも陽性となった人の抗体には感染を防ぐ「中和活性」が確認されましたが、どちらか一方でしか陽性とならなかった人からは、確認されなかったということです。

国内で、「抗体」に感染を防ぐ能力があることが確認されたのは初めてで、厚生労働省の研究班は今後、この能力が体内でどれくらいの期間持続するかなどを分析することにしています。

コロナ陰性後も続く“後遺症” 実態調査へ 日本呼吸器学会(7/2)

2020年7月2日

新型コロナウイルスに感染し陰性になって退院したあとも続く発熱や息苦しさなどの症状。こうした症状を訴える人が相次ぐ中、日本呼吸器学会は肺機能の低下を中心に陰性後も続くさまざまな症状について実態調査を進めることになりました。

新型コロナウイルスの感染者をめぐっては、陰性になって退院したあとも、数か月にわたって発熱やけん怠感が続いたり、呼吸機能や運動能力の低下で日常生活に支障が出たりする人が多くいることが国内外で明らかになっています。

また、新型コロナウイルス感染症は国の指定感染症になっているため、入院などでかかる医療費は全額、公費で負担されますが、陰性になり退院したあとの医療費の一部は自己負担となっていて、後遺症とみられる症状への理解や支援を求める声も相次いでいます。

こうした中、日本呼吸器学会は肺機能の低下を中心に、陰性後も続くさまざまな症状について実態調査を進めることになりました。調査は早ければ8月にも始まる見通しで、学会の医師が所属している全国の医療機関に協力してもらい新型コロナウイルスの感染者の症例をもとに調査や研究を進めるということです。

日本呼吸器学会の横山彰仁理事長は「陰性になっても肺機能などが元に戻らない人が海外で多く報告され、日本でも同じような事例があることが分かっているが、感染者のうちどのくらいの人に後遺症が出るのかなど詳しい実態はまだ分かっていない。症例のデータを集めて調査し今後の対応に生かしていきたい」と話しています。

症状続く大学生は…

新型コロナウイルスに感染した21歳の男子大学生は、陰性になったあとも2か月近くにわたって発熱や息苦しさなどの症状が続き通っていた大学の休学を余儀なくされています。

「社会復帰できると思った…」退院後2か月近く続く症状

大学生が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたのは4月7日。それから3週間、自宅で療養を続けましたが、40度を超える発熱が続いたことなどから、4月29日に入院しました。10日後の5月9日、PCR検査で2度陰性が確認されたため退院。

しかし、退院後も、37度5分前後の発熱やけん怠感のほか、息切れや嗅覚障害などの症状が2か月近く続いていて、5月中旬には脱水症状になって意識を失いおよそ1週間、入院したといいます。

大学生は「PCR検査で陰性になりましたが、発熱や頭痛のほか味覚や嗅覚も元に戻っていなかったので、『これで本当に陰性なのかな』と不安でした。陰性になって点滴を外して、『家に帰って普通の生活をしてください』って言われてもけん怠感からずっと家で寝ているような状態で外出する気力もありません。コロナにかかる前は若者だとすぐに治って社会復帰できると思っていましたが全然そんなことはありませんでした」と話しました。

9月まで休学

陰性後も発熱などの症状に苦しむ大学生。外出もできない状況が続き、迷った末に通っていた大学を2020年9月まで休学することを決断しました。大学には医師の診断書とともに休学届を提出しましたが、大学側からは休学期間中であっても原則として学費を支払う必要があると説明されたといいます。

大学生は「いまは数分間勉強しただけでも疲れてしまうような状況なので何時間も授業を受けるのは難しいと考えました。休学はギリギリまで迷いましたが、たとえ、オンライン授業であっても授業を受けるのは難しいので休学せざるをえない状況でした。半年で治るのかもまだ分からない未知のウイルスで、いつ復帰できるかもわからず、友人よりも卒業が遅れてしまうのでとても不安です」と話しています。

のしかかる医療費

大学生は、陰性後も続く症状の治療のため今も定期的に病院に通い3種類の薬を処方してもらっています。新型コロナウイルスは国の指定感染症になっているため陰性となり、退院の基準を満たすまでの医療費は、全額、公費で負担されますが、その後の医療費の一部は自己負担となります。

大学生は陰性後に1週間入院し、その後も定期的に通院しているためこれまでに支払った医療費は合わせて12万円に上っているといいます。

大学生は「今も2週間に1度、通院していますが、1回当たりの医療費が5、6000円かかるほか、電車での移動もしんどいのでタクシー代もかかってしまいます。アルバイトもできず、学生には到底払えないので親に頼っている状況ですが、いつまで続くかわからず、経済的な面も不安です。陰性になっても症状は変わらないのに医療費が自己負担になるのはおかしいと感じています」と話していました。

SNSにも投稿相次ぐ

SNS上には、新型コロナウイルスに感染し、陰性になったあとも後遺症とみられる症状に苦しむ人たちの投稿が相次いでいます。

「コロナ後遺症ですが、あります。発熱、息苦しさ、頭痛など。自分も微熱が60日続いています」

「耳鼻科に行ってきました。やはり情報が少なく、コレと言った治療がないので、感冒後嗅覚障害と同じ対応しかないとのこと。長期戦だ~」

「めまいが治らん。薬飲んでるのに治らん。耳鳴りも治らん。これ、本気で後遺症なんじゃないかという気がしてきた」

また、退院後の医療費が一部、自己負担となっていることについても投稿が相次いでいます。

「陰性後も体調不良続くことがあるなんて知らなかった。陽性時は指定感染症で入院費全額免除だが、陰性後の入院は自己負担ということを知らなかった」

「今後全部有料でしかも高いのも気になる。後遺症があるうちはせめてお手ごろ価格で経過観察してほしい…変わったのは陰性ってだけだからなぁ」

そして後遺症とみられる症状に苦しむ人たちが相次いでいること対する驚きの投稿もあります。

「感染者の人達のお話を聞くまでは全く知りませんでした。後遺症に備えて通院特約付けようかと思っています」

「後遺症の苦しみや治療方針など全く知らないから詳しく書いてもらって改めて気をつけようと思いました」

WHO「空気感染の可能性除外できない」(7/8)

2020年7月8日

新型コロナウイルスについて、科学者のグループが飛沫感染で想定されるよりも遠くまで到達すると指摘していることについて、WHO=世界保健機関は「可能性は除外できない」として、新たな証拠に基づいて柔軟に今後の対応を検討していく考えを示しました。

新型コロナウイルスの感染経路について7月6日、世界32か国の239人の科学者らが声明を発表し、せきやくしゃみで飛び散る「飛沫」による感染だけでなく、さらに細かい粒になって遠くまで到達して感染する可能性を指摘しました。

声明ではこの感染経路を「空気感染」と呼び、WHOや各国の保健当局などに対して換気の悪い場所や、人が密集した場所での感染リスクが高いとして、これまでの対策を見直すよう求めています。

これについてWHOの感染予防の技術責任者、アレグランジ氏は7月7日、「混み合った場所や閉ざされた場所、換気が十分にできていない場所では、そうした『空気感染』の可能性は除外できない」と述べました。

そのうえで、新型コロナウイルス対応の技術責任者のバンケルコフ氏は、ウイルスの感染のしかたについて今後数日中にWHOとしての現在の見解を公開すると述べました。

WHOはこれまで、新型コロナウイルスはせきやくしゃみ、会話などで飛沫で感染するため、少なくとも1メートルは人との間に距離を取る必要があるとする一方で、飛沫は比較的重く、遠くまでは飛ばないとしてきましたが、新たな証拠に基づいて柔軟に今後の対応を検討していく考えです。

全身の血管の炎症 コロナ若い世代調査「川崎病と異なる」米CDC(6/30)

2020年6月30日

アメリカで、新型コロナウイルスの感染が疑われ、全身の血管に炎症が起きる「川崎病」に似た症状を示した若い世代の患者およそ200人を詳しく調べたところ、心臓や血管などに炎症は起きていたものの、「川崎病」とは異なるとみられるとする分析結果を、アメリカのCDC=疾病対策センターなどの研究グループがまとめました。

研究グループは、3月15日から5月20日までに、アメリカの26の州の医療機関に入院した、0歳から21歳までの重症患者186人の症状を調べ、その結果をアメリカの医学雑誌「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」で発表しました。

それによりますと、患者は肺炎などの症状に加えて、80%が心臓や周囲の血管に炎症、59%が皮膚に発疹があり、全身の血管に炎症が起きる「川崎病」に似た症状を示すケースが多かったものの、ショック症状を起こして血圧を上げる治療などが必要になったケースが50%に上るなど、「川崎病」とは性質が異なるとみられるということです。

欧米では、新型コロナウイルスの感染が拡大したあと、「川崎病」に似た症状を示す子どもの患者の報告が相次ぎ、関連を指摘する声が出ていました。

研究グループは、「川崎病」ではなくても、新型コロナウイルスは若い世代でも症状が重くなる場合があり、症状が進行するまで数週間かかることもあるとしています。

CDCは、子どもなど若い世代で感染が疑われる場合には、健康状態を注意深く観察する必要があるとしています。

「次亜塩素酸水 一定濃度以上 十分な量使用で効果」経産省など(6/26)

2020年6月26日

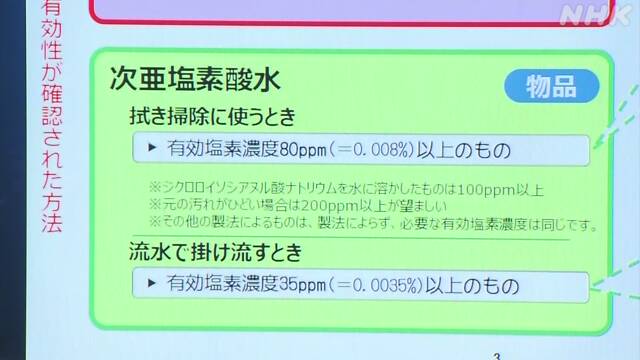

新型コロナウイルスに対する効果の検証が続いていた「次亜塩素酸水」について、経済産業省などはアルコールのように少量をかけるだけでは効かず、一定の濃度以上のものを十分な量使った場合に効果があるなどという使用上の注意点を公表しました。また、空間に噴霧すると人が吸入してしまうおそれがあるとして、注意を呼びかけています。

経済産業省や厚生労働省、消費者庁は6月26日、新型コロナウイルスに対する効果の検証が続いていた「次亜塩素酸水」についての使用上の注意点などを公表しました。

NITE=製品評価技術基盤機構などが実験を行って検証した結果、「次亜塩素酸水」は塩素の濃度が一定以上あり、十分な量がある場合、手あかや油脂などの汚れが少ない場合に、新型コロナウイルスに対して効果が見られたということです。

ただ、使う量をおよそ半分にすると効果が10分の1から1000分の1に弱まるという実験結果もあったということです。

このため、経済産業省などが示した使用上の注意点では、アルコールのように少量をかけるだけでは、新型コロナウイルスに対し効果がないとして、拭き掃除に使用する場合は、目に見える汚れをあらかじめしっかり落としたうえ、有効塩素濃度が80ppm以上のもので表面をヒタヒタにぬらし、20秒以上置いてから拭き取って使用すべきだとしています。

また、流水で掛け流して使う場合は同じく汚れをしっかり落としたうえで有効塩素濃度が35ppm以上のものを使って表面に残らないよう拭き取ることとしました。

一方、人がいる場所で空間に噴霧すると、吸入してしまうおそれがあるとして、人が吸入しないよう注意を呼びかけるとともに、空気中のウイルス対策には、消毒剤の噴霧ではなく、換気が有効だとしました。

特に人体に付着したウイルスの除去や感染予防を目的とする場合には、医薬品、または医薬部外品としての承認が必要ですが、現時点で、空間噴霧用の消毒剤として承認が得られた製品はない、ということです。

経済産業省などは、今回の検証の結果や、新型コロナウイルス対策に有効とされる家庭用洗剤などの使用方法をホームページで詳しく紹介しています。

経産省「使用の際には示した方法で対策を」

経済産業省の担当者は「次亜塩素酸水は新型コロナウイルスに対して、少量で使うなどアルコールと同じ使い方では十分な効果が無い。効果があると期待して使っていたのに、感染が広がってしまうという事態を避けるためにも使用の際には今回示した方法でしっかりと対策してもらいたい」と話しています。

感染後の抗体 数か月後に減少 中国研究グループ(6/19)

2020年6月19日

新型コロナウイルスに感染したあとに体内で作られる抗体が感染から数か月後には減り始めたとする研究結果を中国の研究グループが発表しました。感染を経験した人は再び感染しにくいという考えに基づいた対応を取ることには、リスクがある可能性があるとしています。

中国の重慶医科大学などの研究グループは、2020年4月上旬までに重慶で新型コロナウイルスに感染して症状が出なかった8歳から75歳までの男女の患者37人と、症状が出た37人について、抗体の量の変化などを比較した研究結果を医学雑誌「ネイチャー・メディシン」に発表しました。

それによりますと、感染後しばらくして作られる「IgG」抗体は当初、80%以上の人で検出されましたが、退院からおよそ2か月後に調べると、この抗体が検出された人のうち、無症状の人の93.3%、症状があった人の96.8%で減少したことがわかりました。

減少した割合は半数の人で70%を超えていたということです。

また、ウイルスの働きを抑える「中和抗体」の量は無症状の人の81.1%、症状があった人では62.2%で減っていました。

研究グループは無症状の人のほうが免疫の反応が弱いとしています。

抗体は感染から2か月から3か月ほどで減り始めているとしていて、感染を経験した人は再び感染しにくいという考えに基づいて、感染した人に「免疫パスポート」を出して活動範囲を広げる欧米での動きについて、研究グループはリスクがある可能性があるとしています。

退院後 日常生活に支障がある人も(6/11)

2020年6月11日

新型コロナウイルスに感染し、陰性となって退院したあとも呼吸機能や運動能力が低下するなど、日常生活に支障を抱えている人たちがいることがわかりました。治療に当たる病院からは「退院後にも、さまざまな影を落とすことを知ってもらい、サポートの輪を広げてもらいたい」といった声があがっています。

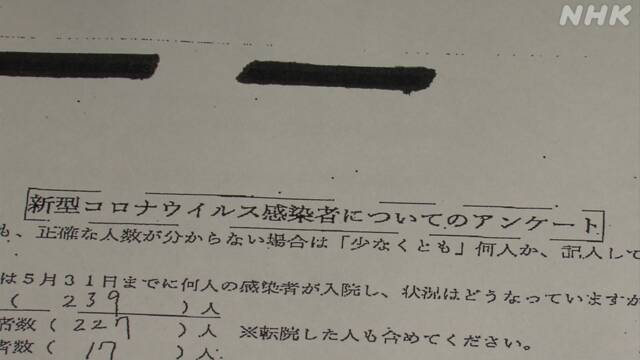

NHKは新型コロナウイルスに感染した人の治療後の状態について把握しようと、東京都内の感染症指定医療機関と大学病院を対象にアンケートを行い「感染者の受け入れがない」という病院を除く46か所のうち、18か所から回答を得ました。

それによりますと、5月末までに18の病院で合わせておよそ1370人が陰性となって退院したり、症状が改善して転院したりしていますが、その時点で日常生活に何らかの支障がある状態だった人が少なくとも98人いることが分かりました。

退院するなどした人のおよそ7%に当たります。

具体的には、ウイルスによる肺炎の後遺症などで呼吸機能が低下した人が47人いて、このうち6人は自宅で酸素を吸入する装置を使わざるをえなくなったということです。

また、長期間、入院したことによる筋力や運動能力の低下が46人、高齢などで認知機能が低下した人も27人いました。

ほかに、嗅覚異常や高次脳機能障害とみられるケースもあるということです。

こうした支障が残った人の多くは、重症化したため人工呼吸器や「ECMO」と呼ばれる人工心肺装置による治療などを受けていました。

アンケートでは、新型コロナウイルスの治療や、退院後のフォローなどについても自由記述で尋ねたところ「リハビリのため転院させようとしても、新型コロナウイルスを理由に受け入れ先がなかなか見つからない」という課題をあげた病院が複数ありました。

また「陰性となっても介護度が上がっており“社会的入院”となって、病床を圧迫する場合がある。高齢者問題を見据えた出口戦略が必要だ」という指摘や「退院後にも、さまざまな影を落とすことを知ってもらい、サポートの輪を広げてもらいたい」という声もありました。

「自宅でも酸素吸入」

東京 世田谷区の自衛隊中央病院では5月末までに、およそ250人が退院したり転院したりしましたが、このうち4人が呼吸機能が低下し、自宅でも酸素を吸入する装置を使うようになったということです。

治療に当たった呼吸器内科の河野修一医師によりますと、ウイルスが肺に入ると肺胞の内側の壁などが損傷し、次第に壁が厚くなってかたくなる「線維化」という状態を引き起こす場合があります。

新型コロナウイルス特有の症状ではありませんが、肺が線維化すると、体内に取り入れられる酸素の量が少なくなり息苦しくなります。

この線維化が起きた4人の患者は、陰性となって退院後も、自宅などで酸素を吸入する装置を使わざるをえなくなったということです。

河野医師は「新型コロナウイルスに感染し、呼吸機能が低下した人の肺は、今後どういう経過をたどってくのか、データが無いので今は全くわからない。それが、この病気の恐ろしさであり、これからも感染予防を徹底してほしい」と話しています。

一時重症化した医師「以前のように働けない」

新型コロナウイルスに感染した40代の医師は、陰性になって2か月以上たった今も、肺の「線維化」によって呼吸機能が低下し、以前のように働けない状態が続いています。

男性は、勤務先の病院で感染者の治療に当たっていました。

自身の感染が確認されたのは、2020年3月。

発熱やけん怠感が続き、PCR検査を受けた結果、陽性と分かり緊急入院しました。

そのときの状態について男性は「レントゲンを撮ったら、肺が真っ白のすりガラス状になっていて、本当にこれが自分の肺なのかと思った。死ぬかもしれないと覚悟し、妻に『子どもたちを頼む』と電話で伝えた」と話します。

その後、急速に症状が悪化し、肺の機能を一時的に代行する人工心肺装置「ECMO」が装着されました。

血栓症やカテーテルによる感染症も引き起こしましたが、およそ3週間後に意識が戻り、4月に陰性が確認されました。

直後は全身の筋力が弱っていて、歩くことや食べること、文字を書くこともできない状態でしたが、リハビリの結果、運動機能は徐々に回復。

一方で、呼吸機能は2か月以上たった今も、元に戻っていません。

肺が「線維化」の状態にあると診断されました。

男性は、6月から仕事に復帰しましたが、階段を上ったり長時間歩いたりすることがままならず、急患の対応で走ることや心臓マッサージを行えないなど、以前のように働けない状態が続いていると言います。

男性は呼吸機能の回復に効果的だと言われている腹式呼吸を意識したり、朝晩30分ほどのウォーキングやラジオ体操をしたりして、自分なりのリハビリを行っています。

男性は「この息苦しい状態が半年なのか、1年なのか、それとも一生続くのか分からないのでとても不安だ。この病気は陰性になっておしまいではない。その後も、こうして後遺症に苦しめられている人もいることを知ってほしい」と話しています。

高齢者 1か月間の入院で「自分の名前が答えられず」

関東地方に住む89歳の男性は2020年4月、新型コロナウイルスに感染し、およそ1か月間入院しました。

感染する前の男性は、往復10キロの散歩を毎日欠かさないほど元気でしたが、担当した医師によりますと入院中は連日、高熱が出て投薬や点滴での治療を受けていたということです。

ベッドから全く動けない状態が1か月続いた結果、認知機能や運動機能が低下。

5月2日に陰性が確認されましたが、自分の名前すら答えられなくなり、歩くことも、一人で食事をすることもできなくなったといいます。

その後、男性は転院してリハビリを続け、低下した機能は回復してきましたが、今も歩行器や食事やトイレの際の介助が必要です。

リハビリを行っている病院の医師は「ほかの病気と圧倒的に違うのは、新型コロナウイルスに感染していることで普通の入院で行えるようなリハビリを、最初から行うのが難しいということだ。介入できないことで、高齢者は運動能力や認知機能の低下が一気に進む」と話しています。

男性はリハビリが進み退院を促されましたが、家族はいずれも仕事があるため、自宅で男性を介護するのは難しいと考えています。

受け入れてくれる施設を探しましたが、新型コロナウイルスに感染していたことを伝えると断られ、5か所目でようやく見つかったということです。

男性の娘は「新型コロナウイルスに感染して、一時は死を覚悟した。回復してうれしかったが、陰性が確認されてやっと会えたと思ったら寝たきり状態になっていた。父にとっても、家族にとっても、元の生活に戻るのは難しく悩んでいる」と話しています。

50代の男性 退院後に「高次脳機能障害」と診断

東京 中央区の聖路加国際病院では、5月末までに退院した67人のうち、7人が日常生活に支障のある状態だったということです。

7人とも筋力や運動能力が低下、合わせて認知機能が低下したり、呼吸機能が低下したりした人も、それぞれ5人いました。

さらに、退院後に「高次脳機能障害」と診断されたケースもあると言います。

治療に当たった呼吸器内科の仁多寅彦医師によりますと、高次脳機能障害と診断されたのは50代の男性です。

人工心肺装置ECMOを装着し、一時、心肺停止となるなど非常に危険な状態でしたが、なんとか回復し、4月上旬に陰性となりました。

しかし退院後、人の名前や、よく行く地名を間違えるようになったほか、家族や医療スタッフとの会話が、かみ合わない傾向がみられました。

このため頭部のMRI検査を行ったところ、大脳皮質に複数の出血が見つかりました。

仁多医師によりますと、新型コロナウイルスに感染し重症化すると、血栓ができやすいと指摘されているほか、ECMOの装着など治療の過程でも血栓ができやすいため、血液が固まるのを防ぐ治療が合わせて行われます。

一方で、血が固まるのを防ぐ薬などによって、体内で出血しやすい状態になるということで、大脳皮質の出血はこうした経緯で起きた可能性が考えられるということです。

男性は仕事への復帰を諦め、リハビリを続けているということです。

仁多医師は「新型コロナウイルスの感染が広がり始めたころは救命だけに専念していたが、後遺症にも気をつけなければいけないと感じている。肺だけでなく全身に症状が出ることが分かってきているので、陰性になって終わりではなく、元の生活に戻れるまでが新型コロナウイルスの治療だととらえなければならない」と話しています。

飛まつの広がり スーパーコンピューター「富岳」が予測(6/5)

2020年6月5日

新型コロナウイルスの感染に関わる、せきなどの飛まつがどう広がるのか、最新のスーパーコンピューターで予測した動画を神戸市の理化学研究所が公開しました。

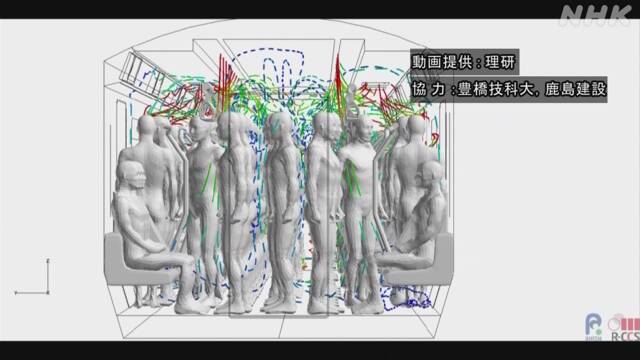

この動画は理化学研究所の坪倉誠チームリーダーなどのグループが研究の中間報告として報道各社に公開しました。

予測には最新のスーパーコンピューター「富岳」が使われていて、机をはさんで人が対面しているケースでは、1人がマスクをせずにせきをした場合、口元を隠すくらいの高さの仕切りを間に置いていても向かいにいる人の顔に飛まつがかかっています。

一方、頭の高さより高い仕切りであれば飛まつをせき止めています。

また、時速80キロの電車が窓を開けて走行した場合でも通勤ラッシュ時のような満員の状態だと空気の流れが止まり、十分な換気ができないこともわかったということです。

坪倉チームリーダーは「『富岳』の計算能力によって、飛まつや空気の流れを細かく分析することが可能になった」と話しています。

研究グループでは7月にも、こうした結果をもとに感染予防策の具体的な提言をまとめたいとしています。

新型コロナ エアコンの「風」で飛沫流れ感染 CDCが事例報告(6/5)

2020年6月5日

気温が上がり、エアコンを使う機会が増える季節となりましたが、海外の飲食店ではエアコンの風にのって飛まつが飛び、新型コロナウイルスの感染が広がったとみられる事例が報告されています。アメリカCDC=疾病対策センターなどは換気を十分に行うよう呼びかけています。

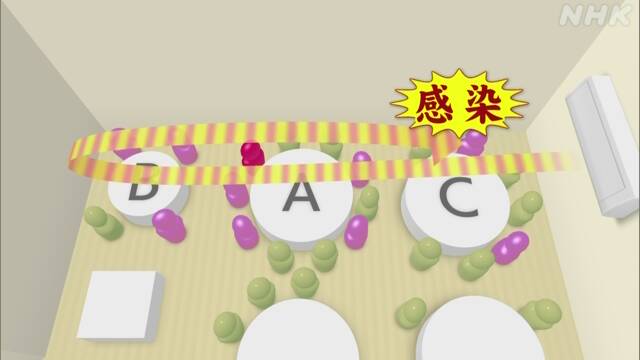

CDCの報告書によりますと、中国 広州市の保健当局が1月から2月にかけて新型コロナウイルスの感染が確認された別々の3つの家族、合わせて10人の感染経路を調べたところ、全員が1月24日に同じレストランで昼食をとっていたことがわかりました。

3つの家族はエアコンの吹き出し口からみて1列に並べられた3つのテーブルに分かれて座っていました。

レストランに窓はありませんでした。

真ん中のテーブルには、当時、中国で最も感染が広がっていた武漢市から前日にやってきた家族が座っていて、このうちの1人はこの日の昼食後に発症しました。

報告書では、当時、症状はなかったものの、この1人から出た飛まつが風下に流れて、隣のテーブルの家族に感染し、さらに強い空気の流れで壁に反射して最も風上のテーブルの家族にも感染が広がったとみられると結論づけています。

エアコンのある壁から向かいの壁までの距離は6メートルで、エアコンからはウイルスの遺伝子は検出されず、同じフロアにいたほかの73人の客から発症者は出なかったということです。

報告書はウイルスの拡散を防ぐため、飲食店ではテーブルの間隔をあけ、換気を十分に行うよう勧告しています。

また、家庭用の空気清浄機についてアメリカEPA=環境保護庁はウイルスを除去して感染を防ぐ機能は十分ではないとして家庭でも換気を十分に行うよう呼びかけています。

“感染者 1日10人の入国で3か月後に大規模流行” 専門家(6/2)

2020年6月2日

新型コロナウイルスの第2波に向けた警戒が続く中、海外から感染者が入国するリスクについて、専門家が新たにシミュレーションを行いました。今後、感染が流行している国から1日当たり10人の感染者が入国した場合、3か月後には100%に近い確率で大規模な流行が起きるとしています。一方、1日1人であれば大規模な流行は4割以下の確率におさえられるとしていて、専門家は「感染者が流入するリスクをしっかりと踏まえたうえで入国制限の緩和などを検討すべきだ」と指摘しています。

国内では、これまでヨーロッパなどの海外から、感染者が流入したことがきっかけで、流行が拡大したと指摘されていて、感染者の流入を、いかに食い止めるかが大きな課題となっています。

北海道大学大学院の西浦博教授らのグループは今後、海外から何人の感染者が入国すると大規模な流行が起きるのか、シミュレーションを行いました。

それによりますと、感染が流行している国から1日当たり10人の感染者が入ってきた場合、検疫でのPCR検査やホテルなどでの2週間の待機要請を行ったとしても、完全には防げず一部は流入してしまい、3か月後には98.7%の確率で緊急事態宣言などが必要となる大規模な流行が起きるとしています。

一方で、感染が流行している国からの入国を厳しく制限するなどして、1日当たりに入国する感染者を2人にした場合は3か月後に大規模な流行が起きる確率は58.1%、1日当たり1人にした場合は35.3%にまで抑えることができるとしています。

専門家「リスクを分析し制限や緩和を」

今回のシミュレーションについて、西浦教授は「多数の感染者が入国すると検疫で食い止めるのは限界があるので、入国者そのものを制限する必要がある」と指摘しています。

一方で、入国制限をめぐる現在の状況について「制限の緩和については政府が判断をしているが、感染リスクをどこまで踏まえているのか、透明性をもって明確に語られていない状態だ」と指摘しています。

さらに「検疫や入国制限は省庁の管轄がそれぞれ異なり、縦割りの状態にある。政府が一体となって、感染者が入国するリスクを分析し、制限を掛けたり緩和したりする仕組みを急いで作らなければならない」と話しています。

入国時の検疫対応は

新型コロナウイルスの対策としての入国制限について、政府は外国人と日本人で異なる対応をとっています。

外国人の場合、「感染症危険情報」がレベル3に引き上げられているアメリカやロシアなど111の国と地域からの入国は拒否していて、そのほかの国や地域からの入国も制限しています。

日本人の場合、帰国することはできますが、帰国後14日間は自宅やホテルなどで待機し、公共交通機関を利用しないよう要請しています。

また「感染症危険情報」がレベル3の国と地域に滞在していた人についてはPCR検査を受けることを義務づけています。

厚生労働省によりますと、検査の対象となる人数が多いため、結果が出るまでに1日から2日ほどかかっていて、その間は空港内のスペースなどで待機する必要があるということです。

入国拒否の緩和に向けて

外国人の入国を拒否している現在の措置について、政府は緩和に向けた検討を進めています。

感染状況が落ち着いていて日本との経済的なつながりが大きいとして、タイとベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの合わせて4か国について、ビジネス関係者らに限って緩和する方向で検討しています。

早ければ、今月中にも緩和する方向で4か国との協議を進めていて、実現すれば感染拡大以降、初めての緩和措置となります。

安倍総理大臣は、緊急事態宣言が全国で解除された5月25日の記者会見で「感染再拡大の防止と両立する形でどのように国際的な人の往来を部分的・段階的に再開できるかについて、慎重に検討したうえで、政府として適切なタイミングで総合的に判断していく」と述べています。

専門家会議「徐々に緩和を目指すのが適当」

新型コロナウイルスの対策について話し合う政府の専門家会議は、5月29日に出した提言の中で、水際対策の見直しについての考え方も示しています。

提言では、ヨーロッパなどで感染した人たちが日本に帰国したことがきっかけで、3月中旬からの感染拡大が起きたことが遺伝子解析で明らかになったと指摘しています。

このため、今後、海外との人の行き来を再開することで、日本国内で再び感染拡大が起きるおそれがあるため、当面は入国者を限定するなどして、徐々に緩和を目指すことが適当だとしています。

また、水際対策の検討にあたっては各国によって患者数を特定する体制に差があるため、国別に報告されている患者数が必ずしも実態を反映していない可能性も考慮して、慎重に見極める必要があると指摘しています。

「次亜塩素酸水」現時点では有効性は確認されず NITE(5/29)

2020年5月29日

NITE=製品評価技術基盤機構は、新型コロナウイルスの消毒目的で利用が広がっている「次亜塩素酸水」について、現時点では有効性は確認されていないとする中間結果を公表しました。専門家は、噴霧での使用は安全性について科学的な根拠が示されていないなどとして、注意を呼びかけています。

NITEなどはアルコール消毒液に代わる新型コロナウイルスの消毒方法の検証を進めていて、29日「次亜塩素酸水」についての中間結果を公表しました。

検証では、2つの研究機関で酸性度や塩素の濃度が異なる次亜塩素酸水が新型コロナウイルスの消毒に有効かどうかを試験しました。

その結果、一部にウイルスの感染力が弱まったとみられるデータもありましたが、十分な効果がみられないデータもあるなどばらつきが大きく有効性は確認できなかったということです。今後、塩素濃度を高くした場合などについて検証を続けるということです。

またNITEでは、次亜塩素酸水は噴霧することで空間除菌ができるとして販売されるケースが少なくないことについて、人体への安全性を評価する科学的な方法が確立していないことや、国際的にも消毒液の噴霧は推奨されていないことなどを紹介する文書を合わせて公表しました。

議論に関わった専門家は「加湿器などで噴霧した場合に塩素を吸い込むことの安全性はまだ科学的な根拠が示されていない。手や指の消毒に使うスプレーボトルなども含めて現時点では新型コロナウイルス対策として使うのは控えてほしい」と話しています。

一方、「次亜塩素酸水」として販売されている製品の中には、新型コロナウイルス対策とは別の用途で手指消毒への使用が認められているものがあるということです。

※最新の取材内容に基づいて、記事を一部更新しました。(6月4日)

新型コロナ 1度感染のサル再感染せず 米ハーバード大など研究(5/21)

2020年5月21日

新型コロナウイルスに1度感染したサルは、免疫の働きによって再び感染しないことが確認されたとする研究成果をアメリカのハーバード大学などのグループがまとめました。研究グループは「免疫反応を利用した予防や治療の可能性を示す成果だ」としています。

ハーバード大学の医療センターなどの研究グループは、新型コロナウイルスを9匹のサルに感染させ、ひと月余りたってウイルスの遺伝子が検出されなくなったあと、サルの鼻や気管にウイルスを含んだ液体を注入して、経過を観察しました。

その結果、サルの体では、注入後からウイルスの遺伝子が速やかに減り始め、最も多い量を注入したものでも、2週間後には検出されなくなり、いずれも症状はほとんど見られなかったということです。

血液を調べたところ、ウイルスの働きを弱める抗体の量が増えていることが確認され、研究グループは、抗体がウイルスの増殖を抑えて再感染を防いだと結論付けています。

ヒトでも同じことが起こるのかはまだわかっていませんが、研究グループは「免疫反応を利用した予防や治療の可能性が示された」としています。

この研究成果は、5月20日付のアメリカの科学雑誌「サイエンス」に掲載されています。

鼻づまりないのに嗅覚に異常「感染を疑って」専門家(5/8)

2020年5月8日

新型コロナウイルスに感染することで、においを感じなくなる嗅覚障害のメカニズムが明らかになり、専門家は「鼻づまりがないのに、突然、嗅覚に異常を感じた場合は、新型コロナウイルスに特有の症状として感染を疑う必要があり、発熱などの症状がなくても感染を前提に行動すべきだ」と呼びかけています。

新型コロナウイルスに感染したことによる嗅覚の異常をめぐっては、ウイルスに感染したプロ野球・阪神の藤浪晋太郎投手が退院後の記者会見で「鼻がすっきり通っているのに、においがしないという違和感があった」と語ったように、鼻水や鼻づまりがないのに嗅覚に異常を感じたという報告が国内外で相次ぎ、アメリカのCDC=疾病対策センターも4月、新型コロナウイルスに感染した場合の症状の例として追加しています。

嗅覚障害の治療に詳しい金沢医科大学の三輪高喜主任教授によりますと、嗅覚障害は、一般的なかぜやインフルエンザで鼻水や鼻づまりなどの症状を発症したあとに起こることがありますが、他の症状がないのに突然、嗅覚障害が多発したケースは他に例がないということです。

この嗅覚障害について、欧米のグループの最新の研究では新型コロナウイルスが鼻の奥の特定の細胞から感染してにおいを感じる神経の働きを妨げることが明らかになっています。

三輪主任教授は「突然の嗅覚障害は、新型コロナウイルスに特有の症状として感染を疑う必要があり、発熱などの症状がなくても感染していることを前提に行動すべきだ。これまでの症例の報告などから、嗅覚障害があるからと言って直ちに重症化するということはないので自宅で安静にしたうえで、まずは電話などで医師に相談してほしい」と話しています。

新型コロナ感染で嗅覚障害になるメカニズム

嗅覚障害の治療に詳しい金沢医科大学の三輪高喜主任教授が去年6月までの過去10年間に大学病院の嗅覚外来を受診した1683人の患者を調べたところ、嗅覚障害の原因で最も多かったのは副鼻腔炎で39%、次いで、ウイルス感染と原因不明がそれぞれ21%などとなっています。

このうち、副鼻腔炎による嗅覚障害は慢性的な鼻水や鼻づまりが原因とされ、ウイルス感染による嗅覚障害は一般的なかぜやインフルエンザなどで、鼻水や鼻づまりなどの症状を発症したあとに、においを感じる神経細胞がダメージを受けることで起こるとされています。

では、新型コロナウイルスに感染した患者が鼻水や鼻づまりがないのに、においを感じなくなるのはなぜなのでしょうか。

通常、人は鼻の奥にある「嗅細胞」と呼ばれる神経細胞でにおいの分子をとらえ、脳に信号を送ることでにおいを感じています。

この「嗅細胞」を支えているのが「支持細胞」と呼ばれる別の細胞です。欧米などの研究グループの最新の報告では、「支持細胞」には新型コロナウイルスが人の細胞に入り込む際の受け皿となる「受容体」と呼ばれるたんぱく質があることが分かっています。

三輪主任教授は、新型コロナウイルスに感染すると「支持細胞」が炎症で腫れ上がり、においの分子の通り道を塞ぐことで分子が「嗅細胞」に届かなくなることが嗅覚障害の原因ではないかと指摘しています。

このため、感染症から回復して「支持細胞」の腫れがひくと、2週間から3週間ほどの比較的短い期間で、嗅覚障害も解消される可能性が高いとしています。

三輪主任教授は「この嗅覚障害は鼻づまりとは関係のないメカニズムで起こっており、こうしたメカニズムは一般的なかぜやインフルエンザでは確認されておらず、新型コロナウイルスの感染者に特有の症状と言える」と話しています。

欧州で感染患者の80%以上に嗅覚や味覚に障害

4月、ヨーロッパの研究グループが発表した論文では、新型コロナウイルスに感染した患者の80%以上に嗅覚障害があったと報告されています。

それによりますと、ベルギーやフランスなどヨーロッパの12の病院で治療を受けた軽症から中程度の症状の患者、417人のうち、85.6%にあたる357人に嗅覚障害が確認されたということです。

また、研究グループは、味が分からなくなる味覚障害についても、同様に全体の88%で確認されたとしていて、「突然起こる嗅覚障害や味覚障害は新型コロナウイルス感染症の重要な症状として国際的に認識される必要がある」と結論付けています。

症状に“味覚異常”など追加 米CDC(4/28)

2020年4月28日

アメリカのCDC=疾病対策センターは、新型コロナウイルスに感染した場合の症状の例について専門家の見解をもとに新たに情報を更新しました。

CDCは、これまで挙げていた発熱とせき、息切れに加え、新たに、味覚または嗅覚の異常、寒気や悪寒、頭痛、のどの痛み、筋肉の痛みの6つの症状を追加しました。

これらに発熱を加えた症状のうち2つ以上の症状が出た場合、感染の可能性もあるとしています。

また、せきと息切れ、または呼吸困難のうち、いずれかの症状があれば感染の可能性があるということです。

CDCは症状を追加した理由について、専門家の団体が新型コロナウイルスの主な症状についての見解を変更したことを受けての対応だとしています。

そのうえでCDCは、胸の痛みが続いたり、顔や唇が青ざめたりした場合などは深刻なサインだとして、すぐに医療機関を受診するよう呼びかけています。

米CDC元所長「早期再開は危険性高い」新型コロナウイルス(4/26)

2020年4月26日

公衆衛生の専門家で、アメリカCDC=疾病対策センターのトム・フリーデン元所長がNHKのインタビューに応じ、外出制限の緩和や経済活動の再開について「再開を急げば、再び感染の拡大を引き起こす危険性が高い」と述べ、検査や感染者の隔離、感染経路の追跡などの態勢が整うまでは人々が接触する機会を最小限にとどめるべきだと訴えました。

トム・フリーデン氏はニューヨーク市の保健当局の責任者を経て、2009年にオバマ前大統領にCDCの所長に指名された公衆衛生の専門家で、現在は保健政策のアドバイザーとして新型コロナウイルス対策について地方の行政機関などに助言を行っています。

フリーデン氏はNHKのインタビューに対し、世界各国で行われている外出や経済活動の制限について早期の再開を求める声が高まっていることについて、「このウイルスは貧困層や移民など、社会のぜい弱なところに入り込み、封じ込めるのが難しい。早期に再開すれば、すぐに感染を再び拡大させる危険性がある。治療薬やワクチンができてコントロールできるようになるまでは、このままの状態で1か月から3か月待たなくてはならないかもしれない」と述べ、検査と感染者の隔離、それに感染経路の追跡などの態勢が十分整ってから、慎重に再開すべきだと述べました。

また、多くの人が新型コロナウイルスに感染して免疫を持つことで、結果としてウイルスの感染拡大が抑えられるようになる、いわゆる「集団免疫」については、「ウイルスへの抗体についてはわからないことが多く、集団免疫を期待することは何百万もの人命を危険にさらすことになる」と述べ、政策としての手法には否定的な考えを示しました。

さらに、発展途上国での感染拡大も、パンデミックの終息を遅らせることになるとして、世界各国が協調して治療薬や衛生状態の改善に資金を拠出して、対策を進めるべきだと述べました。

「熱やせきの発症前でも感染広げる」シンガポール研究グループ(4/2)

2020年4月2日

新型コロナウイルスに感染した人は、熱やせきなどの症状が出る前でもほかの人にウイルスを広げてしまうことを裏付ける研究をシンガポールの研究グループが発表し、集会や人混みを避け、自宅にとどまって人との距離を取る一人一人の取り組みが感染対策として重要だとしています。

シンガポールの研究グループは1日、アメリカCDC=疾病対策センターが発行する報告書に研究成果を発表しました。

それによりますと、シンガポールで発生した新型コロナウイルスの感染例について感染経路を詳しく検証したところ、7つの集団感染で自覚症状がない人からほかの人に感染したとみられる例が見つかりました。

自覚症状がなかった人は、人と接触した数日の間にせきや発熱、鼻水などの症状が出始めていて、研究グループはこうした発症前の潜伏期間にウイルスが飛まつなどを介してほかの人に感染したものとみています。

また、検証した集団感染の中には歌の教室で感染が広がったケースが複数あり、せきなどの症状がなくても声を張り上げるなどして飛まつが生じ、感染した可能性があるとしています。

研究グループは新型コロナウイルスが潜伏期間でも別の人に感染することが裏付けられたとみて、すでに症状のある人を隔離するだけでは対策として不十分で、一人一人が集会や人混みを避け、自宅にとどまって人との距離を取る、いわゆる「ソーシャル・ディスタンシング」が重要だとしています。

乳児も重症化のリスク(4/1・2)

2020年4月1日・2日

山梨の0歳児重症化 米では死亡

山梨県内に住む0歳の女の子が3月31日、心肺停止の状態で山梨大学医学部附属病院に搬送され、PCR検査で新型コロナウイルスの感染の陽性が確認されました。女の子には肺炎の症状があり、集中治療室で治療を受けています。一方、アメリカ東部コネティカット州で生後7週間の女の子が意識がない状態で病院に搬送されたあと死亡し、その後、新型コロナウイルスに感染していたことが確認されました。

乳児は重症する割合高い 中国の研究グループ

中国の小児科の病院や大学などのグループがアメリカの医学雑誌の電子版で発表した研究によりますと、新型コロナウイルスへの感染が確認されたり、感染した疑いがあったりした子ども合わせて2000人余りの症状を調べたところ、1歳未満の乳幼児など年齢が低いほど重症化する割合が高かったことがわかりました。

グループでは2020年1月中旬から2月上旬までに中国国内で新型コロナウイルスへの感染が確認されたり、症状などから感染した疑いがあったりした18歳未満の子ども、合わせて2143人について症状などを分析しました。

その結果、症状の重さは、▽軽症の子どもが全体のおよそ半数にあたる1091人、

▽中等症の子どもが全体のおよそ39%にあたる831人、また、▽無症状の子どもが94人となりました。

一方で、およそ6%にあたる127人が重症化し、このうち2人が死亡していました。

子どもが重症化する割合を年齢別に分析すると、

▽1歳未満が10.6%、

▽1歳から5歳が7.3%、

▽6歳から10歳が4.2%、

▽11歳から15歳が4.1%、

▽16歳以上が3%となり、年齢の低い子どもほど重症化する割合が高くなっていました。

研究グループでは「子どもたちの症状は大人に比べると重くはなかったが、幼い子ども、特に乳幼児は新型コロナウイルスの感染により、重くなりやすい」と結論づけています。

専門家「子どもも絶対安全とはいえず」

子どもが重症化するケースは、高齢者に比べると少ないものの、中国などで報告されています。

中国の研究グループは、中国 武漢で、2020年1月、新型コロナウイルスに感染して肺炎などの症状が出て入院した1歳から7歳の子ども6人のケースについて報告していて、このうちの1人は重症化して集中治療室で治療を受けたということです。

これらのケースでは、全員が回復し、退院したということです。

また、中国の疾病予防センターが2月11日までに中国本土で新型コロナウイルスの感染が確認されたおよそ4万5000人のデータを分析した結果、10歳未満の子どもで感染が確認されたのは全体の0.9%にあたる416人で、死亡したケースはなかったとしています。

子どもの感染症に詳しい愛知医科大学の森島恒雄客員教授は「子どもは重症化しにくいと言われてきたが、最近、海外からは特に3歳未満の子どもが重症化したケースの報告が出てきている。子どもが感染しても絶対に安全だとはいえず、特に保育所や幼稚園など小さな子どもを扱う施設での予防策の徹底が重要だ」と話しています。

人工心肺装置使った高度治療 19人回復も6人は死亡 新型コロナ(4/1)

2020年4月1日

新型コロナウイルスによる肺炎が悪化し、重篤な症状になった患者のうち、これまでに少なくとも40人が人工心肺装置を使った高度な治療を受け、およそ半数の19人が回復に向かっていることが専門の学会の調査で分かりました。一方で、6人は死亡しており、治療の限界も明らかになってきています。

新型コロナウイルスに感染して症状が悪化し、肺が機能しなくなると、「ECMO」と呼ばれる人工心肺装置を使って、血液中に直接、酸素を送り込む治療が必要になり、亡くなったコメディアンの志村けんさんもこの治療を受けていました。

日本集中治療医学会や日本救急医学会などが全国の医療機関を対象に調べたところ、3月30日の時点で少なくとも40人がこの治療を受けていたことがわかりました。

このうちのおよそ半数の19人は、この治療を終えて回復に向かっていて、学会では、長期的に見ると、重篤化しても70%程度の人は治療によって回復するとみています。一方で、肺の機能が回復しないなどの理由で6人が亡くなっていて、治療の限界も明らかになってきています。

現時点で国内では500人以上に対してこの治療ができるとみられ、学会で治療についてまとめている竹田晋浩医師は、「経験の少ない医療施設向けに研修を行うなど、体制の拡充をさらに進めていきたい」と話しています。

若い人でも重症化や死亡のケースも 新型コロナウイルス(3/31)

2020年3月31日

新型コロナウイルスに感染し、若い人でも重症化するケースがあることが分かってきました。海外では持病がなかった20代の女性が死亡したケースが報告されているほか、国内でも比較的若い世代で重症化するケースがあり、治療に当たっている医師は当面、カラオケなど感染が拡大しやすい場所を避けるよう呼びかけています。

新型コロナウイルスに感染して重症化しやすいのは高齢者や持病のある人とされていますが、今月、イギリスで持病がなかった21歳の女性や、フランスでも16歳の少女の死亡が伝えられるなど、若い世代でも一部で深刻な症状になることが分かってきています。

国内でも比較的若い世代で重症化するケースがあり、国立国際医療研究センターの忽那賢志医師は、これまで治療に当たった30人以上のうち、40代前半で重い持病はなかったのに重症化した男性がいたことを明らかにしました。

忽那医師によりますと、男性は最初の数日は発熱やせきの症状だけでしたが、1週間ほどたつと重症の肺炎で呼吸状態が急速に悪化し、人工呼吸器が必要になったということです。

男性は現在は回復しているということですが、忽那医師は「若いから自分は大丈夫ということではなく、重症化することはある」と指摘しています。

そのうえで、「周りの人に感染させないために発熱やせきなどの症状があれば必ず自宅で安静にして、カラオケやライブハウスなど、密閉した空間で人が密集し、密接な距離で会話などをする『3密』の環境を今の時期は避けてほしい」と呼びかけています。

若い世代の感染について、WHO=世界保健機関は50歳未満でも入院するケースが相次いでいるとしているほか、アメリカではCDC=疾病対策センターが20歳から44歳の2%からおよそ4%が集中治療室で治療を受けていると報告しています。

感染者の遺体の搬送や火葬 厚生労働省が注意点まとめる(3/31)

2020年3月31日

厚生労働省は新型コロナウイルスに感染して死亡した人の遺体を搬送したり、火葬したりする際に注意すべきことをまとめています。

まず、遺体はウイルスが付着した血液や体液などを通さない「非透過性」の袋に納めることが望ましいとしています。この袋を使った場合、特別の感染防止策は不要で、遺族などが遺体を搬送しても差し支えないとしています。

一方、葬儀場の従業員など継続的に遺体の搬送や火葬を行う人は必ず手袋を着用し、体液などが顔に飛び散る可能性がある場合は、マスクやゴーグルを使うよう呼びかけています。また、衣服が汚染されるのを防ぐため、使い捨てのガウンを着ることが望ましいとしています。

そして、火葬の前に遺族などが遺体に触れたいと希望する場合は手袋を着用するよう依頼することを求めていて、遺体に触ったあとは、手洗いやアルコール消毒が必要だとしています。

また厚生労働省は3月30日、都道府県を通して医療機関に通知を出し、新型コロナウイルスに感染して亡くなった人や、その疑いがある人については遺体を引き渡す際、搬送や火葬の作業にあたる人に感染者であることを伝えることや伝える相手を必要最低限にするなどプライバシーの保護にも十分配慮するよう求めました。

厚生労働省は「感染を防ぐための対策をきちんと講じることができる場合は通常の葬儀を行うことに問題はなく、遺族の意向を尊重してほしい」としています。

WHOが表明 新型コロナウイルスは「パンデミック」(3/12)

2020年3月12日

世界各地で感染が拡大する新型コロナウイルスについて、WHO=世界保健機関のテドロス事務局長は、「新型コロナウイルスはパンデミックと言える」と述べて世界的な大流行になっているとの認識を示したうえで、各国に対して対策の強化を訴えました。

これは、WHOのテドロス事務局長が3月11日、スイスのジュネーブの本部で開いた定例記者会見で述べたものです。

テドロス事務局長はこの中で、「過去の2週間で中国以外での感染者数は、13倍に増え、国の数は3倍になった。今後、数日、数週間後には感染者数と死者数、そして感染が確認された国の数は、さらに増えると予想する」と述べ、感染が今後も拡大するとの見通しを示しました。

テドロス事務局長は「われわれは、感染の広がりと重大さ、そして対策が足りていないことに強い懸念を持っている」と述べたうえで、「新型コロナウイルスは『パンデミック』と言えると評価をした」と述べ、新型コロナウイルスは世界的な大流行になっているという認識を示しました。

WHOが過去にコロナウイルスの流行を「パンデミック」だと表現したことはなく、今回の新型コロナウイルスが初めてです。

テドロス事務局長は「初めて『パンデミック』と呼ぶコロナウイルスであると同時に初めて封じ込めができるケースにもなりうる」と述べ、感染を封じ込めることは可能だとして、感染者の発見や隔離、そして治療を進めるよう呼びかけました。

WHOとしては、世界各地で急速に感染が拡大するなか「パンデミック」という表現を使うことで各国に対して強い危機感を持って対策を強化するよう促すねらいがあるものと見られます。

冷静に対策を進める必要性訴える

一方でテドロス事務局長は「こうしたことがWHOによるウイルスの脅威に対する評価を変えるものではないし、WHOが行っている対策や、各国がとるべき対応を変えるものではない」と述べ、冷静に対策を進める必要性を訴えました。

そのうえで、各国に対して、