「日本版DBS」 被害者 加害者 模索する現場の声から考える

子どもたちが教育や保育の場で性被害にあう事例があとを絶ちません。そうした中で、子どもに接する仕事につく人に性犯罪歴がないかを確認する制度「日本版DBS」を導入するための法律が成立しました。子どもを性被害から守るため、憲法の原則や個人情報保護の観点など、さまざまな壁を乗り越えて作られた法律です。

制度の導入が、子どもを性犯罪から守ることにつながるのか。そしてその意識を社会全体で高めることができるのか。被害者や加害者、そして模索する現場のそれぞれの声から考えます。

(社会部記者 小林さやか/間野まりえ/杉本志織・首都圏局記者 北城奏子)

制度の導入が、子どもを性犯罪から守ることにつながるのか。そしてその意識を社会全体で高めることができるのか。被害者や加害者、そして模索する現場のそれぞれの声から考えます。

(社会部記者 小林さやか/間野まりえ/杉本志織・首都圏局記者 北城奏子)

【クローズアップ現代】NHKプラスで配信中↓↓↓(2024年6月26日まで)

【クローズアップ現代】“性犯罪”から子どもをどう守る?「日本版DBS」導入へ

「日本版DBS」とは

成立したのは「こども性暴力防止法」、いわゆる「日本版DBS」の導入を盛り込んだ法律です。

「日本版DBS」はイギリスの「DBS=前歴開示・前歴者就業制限機構」という公的機関の制度を参考にしています。

「日本版DBS」はイギリスの「DBS=前歴開示・前歴者就業制限機構」という公的機関の制度を参考にしています。

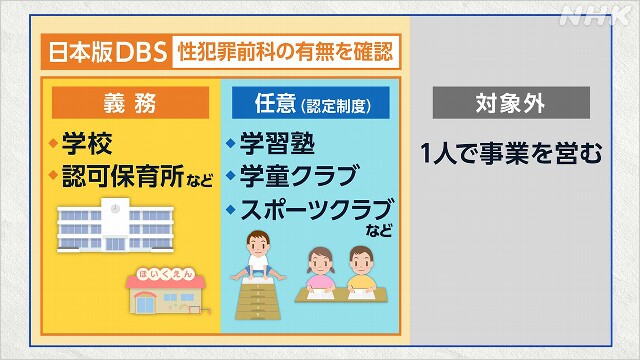

「日本版DBS」は子どもと接する仕事に就く人に特定の性犯罪の前科がないか確認する制度で、学校や認可保育所などは対応が義務付けられます。さらに、学習塾や放課後児童クラブ、認可外保育施設などの民間の事業者は、任意で制度に参加する対象となりました。

法律では、学校設置者や保育の事業者に対し、研修や子どもたちとの面談などを通して、性被害が起きないよう日頃から対策を進めるとともに、新しく採用する職員や現職の職員に対して、性犯罪の前科の有無の確認を行い、性犯罪歴が有る場合は子どもと接する業務に従事させないなどの防止措置を講じることを義務づけています。

法律では、学校設置者や保育の事業者に対し、研修や子どもたちとの面談などを通して、性被害が起きないよう日頃から対策を進めるとともに、新しく採用する職員や現職の職員に対して、性犯罪の前科の有無の確認を行い、性犯罪歴が有る場合は子どもと接する業務に従事させないなどの防止措置を講じることを義務づけています。

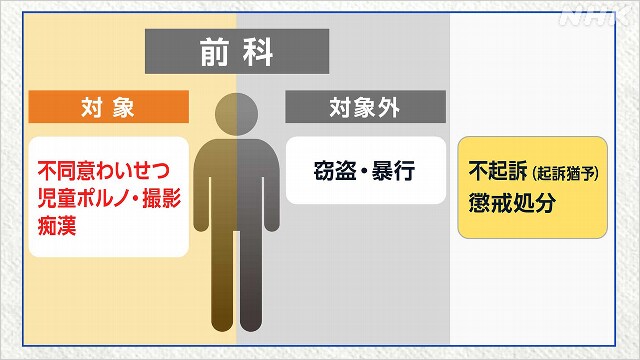

前科の確認の対象となる罪は、不同意わいせつ罪や不同意性交罪などの刑法犯に加え、性的姿態等撮影罪いわゆる撮影罪や、児童ポルノ禁止法違反、それに痴漢や盗撮などの条例違反を含みます。

性犯罪歴の確認の対象となる期間は

▽禁錮刑以上の場合は刑の終了後20年

▽罰金刑は刑の執行終了から10年

▽執行猶予の場合は裁判の確定日から10年となっています。

「日本版DBS」は、性犯罪歴という特に配慮が必要な個人情報を照会する制度であり、さらに「職業選択の自由」という憲法で保障された個人の権利を制限することにもつながることから、これまでにない踏み込んだ法律だと評されています。

性犯罪歴の確認の対象となる期間は

▽禁錮刑以上の場合は刑の終了後20年

▽罰金刑は刑の執行終了から10年

▽執行猶予の場合は裁判の確定日から10年となっています。

「日本版DBS」は、性犯罪歴という特に配慮が必要な個人情報を照会する制度であり、さらに「職業選択の自由」という憲法で保障された個人の権利を制限することにもつながることから、これまでにない踏み込んだ法律だと評されています。

《制度の対象となる事業の範囲》

【義務】

学校や認可保育所など、法律上、認可の対象となっている施設。幼稚園や認定こども園、児童養護施設、障害児の入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスなども対象。

【任意の認定制度】

学習塾やスポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブ、インターナショナルスクールなど。研修や相談体制の整備など一定の条件をクリアした場合は、認定を受けて制度の対象事業者となり学校や認可保育所などと同様の対応が義務づけられる。認定を受けた事業者は国が公表し、認定を受けたことの表示が可能に。

【対象外】

個人塾など「1人で事業を行っている」場合は、事業者が自身の前科の犯歴を照会する形になるため、制度の対象外に。

学校や認可保育所など、法律上、認可の対象となっている施設。幼稚園や認定こども園、児童養護施設、障害児の入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスなども対象。

【任意の認定制度】

学習塾やスポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブ、インターナショナルスクールなど。研修や相談体制の整備など一定の条件をクリアした場合は、認定を受けて制度の対象事業者となり学校や認可保育所などと同様の対応が義務づけられる。認定を受けた事業者は国が公表し、認定を受けたことの表示が可能に。

【対象外】

個人塾など「1人で事業を行っている」場合は、事業者が自身の前科の犯歴を照会する形になるため、制度の対象外に。

わたしに性加害した教員“今も塾に”

「日本版DBS」の議論をずっと見守ってきた30代の女性です。

中学生の時に、同じ学校の教員から性被害を受け長年心の不調を感じ、苦しみ続けてきました。

当時、女性の悩み相談に応じる名目で、教員は優しい言葉をかけながら近づき、徐々に体に触れるようになりました。

違和感を覚えながらも女性が拒めずにいるうちに、接触はエスカレートし、最終的には性行為を強要されました。

当時、女性の悩み相談に応じる名目で、教員は優しい言葉をかけながら近づき、徐々に体に触れるようになりました。

違和感を覚えながらも女性が拒めずにいるうちに、接触はエスカレートし、最終的には性行為を強要されました。

女性

「この社会は安心できる場所だと思えず、人に対して本当にオープンになって関われなくなりました。完全に回復して幸せな気分で日々いられる日が来るかは、今もわからないです」

「この社会は安心できる場所だと思えず、人に対して本当にオープンになって関われなくなりました。完全に回復して幸せな気分で日々いられる日が来るかは、今もわからないです」

教員は、同じ学校の別の生徒にみだらな行為をしたとして、青少年健全育成条例違反の疑いで現行犯逮捕され、罰金の略式命令を受けて学校は懲戒免職処分となりました。

しかし、ほどなくして、その教員は同じ地域で学習塾を開業。その塾は今も続いています。

「日本版DBS」では、学習塾は参加の義務付けはなく、事業者の判断で、認定制度に参加するかしないかを決めるため、制度に参加しなければ性犯罪歴があっても働き続けることができるのです。

こうした今の制度に女性は不安を感じるといいます。

しかし、ほどなくして、その教員は同じ地域で学習塾を開業。その塾は今も続いています。

「日本版DBS」では、学習塾は参加の義務付けはなく、事業者の判断で、認定制度に参加するかしないかを決めるため、制度に参加しなければ性犯罪歴があっても働き続けることができるのです。

こうした今の制度に女性は不安を感じるといいます。

女性

「自分のしたことを理解できていたら、恐ろしくて、子どもに近づけないように私は思うんですね。被害がまた生まれていてもおかしくないと思います」

「自分のしたことを理解できていたら、恐ろしくて、子どもに近づけないように私は思うんですね。被害がまた生まれていてもおかしくないと思います」

元教員「ほかに働くところがなく塾続ける」

私たちは、女性に加害した元教員を取材し、元教員は「自分には話す義務がある」と語り、応じました。

元教員は今も、学習塾で子どもたちを指導していました。

女性への性加害を尋ねると「女性の相談に乗る中で好意を抱き、線を引くことはあまり考えられなかった。懲戒免職になったあとは加害行為は一切していない」と語りました。

働いている塾は「日本版DBS」に参加するのかを問うと「従業員の生活もある」として、明言しませんでした。

そして、排除するだけでは被害を防げないのではないかと語りました。

女性への性加害を尋ねると「女性の相談に乗る中で好意を抱き、線を引くことはあまり考えられなかった。懲戒免職になったあとは加害行為は一切していない」と語りました。

働いている塾は「日本版DBS」に参加するのかを問うと「従業員の生活もある」として、明言しませんでした。

そして、排除するだけでは被害を防げないのではないかと語りました。

元教員

「(性加害を)犯した人って履歴書送ったとしても、どこも採用してくれない。働かなきゃいけないが、どこも雇ってくれない。じゃあ自分で会社を起こそうと、塾を始めたんです。DBSである程度の歯止めは必要だと思うけど、(加害者は)どうやって生きていくのというのもあるし、どこか見えないところに行っても別の犯罪を犯してしまうのではないか」

「(性加害を)犯した人って履歴書送ったとしても、どこも採用してくれない。働かなきゃいけないが、どこも雇ってくれない。じゃあ自分で会社を起こそうと、塾を始めたんです。DBSである程度の歯止めは必要だと思うけど、(加害者は)どうやって生きていくのというのもあるし、どこか見えないところに行っても別の犯罪を犯してしまうのではないか」

抜け穴を指摘する加害者

私たちは、子どもへの性犯罪で服役したり、執行猶予付きの判決を受けたりした人物にも取材しました。

複数の子どもへの性加害で服役中の元保育士が、手紙のやりとりに応じました。

キャンプのボランティアスタッフとして子どもの面倒を見ていた際、参加した子どもへの強制わいせつなどの疑いで逮捕され、その後の調べで、逮捕される以前にも別の場所で、子どもに性加害を繰り返していたことが分かり、実刑判決を受けました。

この元保育士は、逮捕前にも加害行為を繰り返していましたが発覚していなかったため、見かけ上は犯罪歴がなく「DBS制度があっても、(逮捕されるまで)自分が網にかかることはなかったのではないか」と手紙で記してきました。

その上で、性加害そのものを抑えるための対策が必要ではないかと記していました。

キャンプのボランティアスタッフとして子どもの面倒を見ていた際、参加した子どもへの強制わいせつなどの疑いで逮捕され、その後の調べで、逮捕される以前にも別の場所で、子どもに性加害を繰り返していたことが分かり、実刑判決を受けました。

この元保育士は、逮捕前にも加害行為を繰り返していましたが発覚していなかったため、見かけ上は犯罪歴がなく「DBS制度があっても、(逮捕されるまで)自分が網にかかることはなかったのではないか」と手紙で記してきました。

その上で、性加害そのものを抑えるための対策が必要ではないかと記していました。

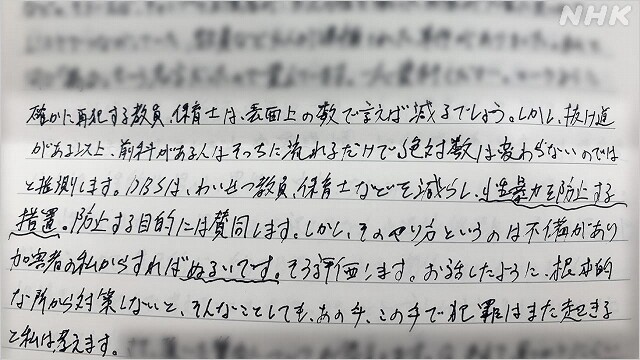

元保育士・手紙

「確かに、再犯する教員や保育士などは表面上の数で言えば減るでしょう。しかし、抜け道がある以上、そちらに流れるだけで絶対数は変わらないのではと推測します。根本的なところから対策しないと、あの手この手で犯罪はまた起きると私は考えます。カウンセリングなど、加害しないための方法や気持ちの抑え方などといった支援や制度、DBSによって排除された人の受け皿も同時に考える必要があると思います」

「確かに、再犯する教員や保育士などは表面上の数で言えば減るでしょう。しかし、抜け道がある以上、そちらに流れるだけで絶対数は変わらないのではと推測します。根本的なところから対策しないと、あの手この手で犯罪はまた起きると私は考えます。カウンセリングなど、加害しないための方法や気持ちの抑え方などといった支援や制度、DBSによって排除された人の受け皿も同時に考える必要があると思います」

事業者「加害する人間か見抜くことは困難」

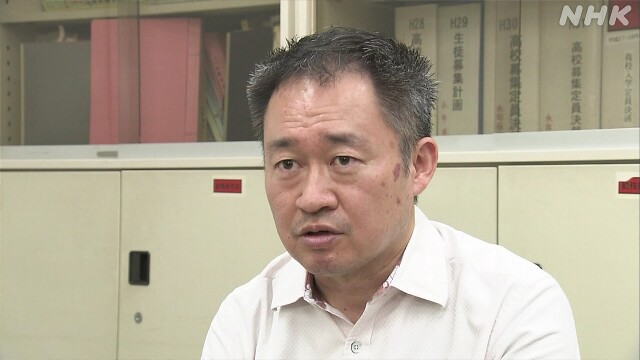

放課後児童クラブ、いわゆる学童保育で、以前、職員が複数の児童への性加害を起こし、事業の責任者として対応にあたった男性です。

事件は、30代の男性の元職員が3人の男子児童の体を触るなどしたというもの。元職員は強制わいせつの罪で起訴され、有罪判決が言い渡されました。

職員の採用面接官を務めていた男性は、事件を起こした元職員の採用にも関わり、履歴書や志望動機の作文の提出などの書類審査を行いました。複数の面接官で行った30分ほどの面接での印象はよかったと振り返りました。

職員の採用面接官を務めていた男性は、事件を起こした元職員の採用にも関わり、履歴書や志望動機の作文の提出などの書類審査を行いました。複数の面接官で行った30分ほどの面接での印象はよかったと振り返りました。

男性

「一生懸命、子どもの成長、発達に尽くしていきたいといったことを語り、子どもに関する考え方や理念も、学童保育の職員として申し分ないという形で文句なしの採用でした」

「一生懸命、子どもの成長、発達に尽くしていきたいといったことを語り、子どもに関する考え方や理念も、学童保育の職員として申し分ないという形で文句なしの採用でした」

採用後、熱心に業務にあたり、保護者からの評判もよかった元職員を信頼していましたが、児童の1人が母親に被害を打ち明けたことで事件が発覚しました。

学童保育ではすぐに元職員への聞き取りを開始。はじめは犯行を否定していましたが、最終的には事実を認めました。

保護者が被害届を警察に提出し、その後、元職員は逮捕され、同時に学童保育も元職員を懲戒解雇にしました。

その後の裁判で、採用の直後から、ほかの児童にも性加害を繰り返していたことが明らかになりました。

犯罪歴がない限り、面接で加害する人間か見抜くことは難しいため、男性は制度の導入に期待するとともに、事業者として子どもの安全を確保するための意識を高める必要を感じています。

保護者が被害届を警察に提出し、その後、元職員は逮捕され、同時に学童保育も元職員を懲戒解雇にしました。

その後の裁判で、採用の直後から、ほかの児童にも性加害を繰り返していたことが明らかになりました。

犯罪歴がない限り、面接で加害する人間か見抜くことは難しいため、男性は制度の導入に期待するとともに、事業者として子どもの安全を確保するための意識を高める必要を感じています。

男性

「採用されて間もない時から犯行に及んでいたということで、職員への憤りもあると同時に、それを見抜けなかった雇用者側の組織の責任を非常に痛感することになりました。DBS制度に期待はしていますが、常日頃から職務として、子どもに対する行動としてどうなのかという部分で常に疑問というか、チェック、監視の観点を持って考え、意識することが必要だと思っています」

「採用されて間もない時から犯行に及んでいたということで、職員への憤りもあると同時に、それを見抜けなかった雇用者側の組織の責任を非常に痛感することになりました。DBS制度に期待はしていますが、常日頃から職務として、子どもに対する行動としてどうなのかという部分で常に疑問というか、チェック、監視の観点を持って考え、意識することが必要だと思っています」

死角を作らない、模索の現場は

子どもと密接に関わる保育の現場。男性保育士による性犯罪が相次ぎ、現場で働く男性への目線が厳しさを増すなかで、子どもと男性保育士双方を守る環境をどのように作っていくのか模索する現場もあります。

埼玉県内で認可保育所などを運営している法人です。

保育士の人手不足や子どもの発達への影響などを考慮し、男性保育士の採用を積極的に行ってきました。

朝霞市内の保育所は、22人の保育士のうち3人が男性です。

保育士の人手不足や子どもの発達への影響などを考慮し、男性保育士の採用を積極的に行ってきました。

朝霞市内の保育所は、22人の保育士のうち3人が男性です。

法人では「その行動が周囲からどう見られるのか」を意識した対応についても話し合ってきました。

男性の保育士

「死角を作らない、ドアを開けておく。ほかの保育士が見える配置にする。この仕事をずっと続けていきたいという強い思いがあるので守っていきたい」

「死角を作らない、ドアを開けておく。ほかの保育士が見える配置にする。この仕事をずっと続けていきたいという強い思いがあるので守っていきたい」

男性の保育士

「子どもと関わる際に女児と男児と分けて考えてはいないが、見られ方を考えると女児をなるべく長く抱っこしないだとか、そういうのは考えたりアドバイスもらったりして実行しています」

「子どもと関わる際に女児と男児と分けて考えてはいないが、見られ方を考えると女児をなるべく長く抱っこしないだとか、そういうのは考えたりアドバイスもらったりして実行しています」

「日本版DBS」が導入されると認可保育所は研修や相談体制の整備、性犯罪歴の確認などが義務づけられます。制度の導入とともに、職員1人1人の意識を高めて性犯罪を起こさせない環境を作っていくことが重要だといいます。

中村敏也代表

「今、少子高齢化の中で保育士になりたいという人の数も減っていて、なり手がいない中で男性を採用しないということは、今の保育の仕組みの維持が難しくなってくると思いますし、子どもにとっても不利益だと思います。

ただ性加害のおそれがある人が紛れ込まない仕組みづくりは大切なので、『日本版DBS』はすごく賛成です。事前にリスクを感知することができるし、仕組みがあることで性加害をした人が子どもと接する仕事に再び就く意欲をそぐこともできると思う。ただそれだけではなく、性犯罪を起こさせない仕組みづくりが大切。周りの保育者や法人の意識を高めることによって防ぐ努力を続けていきたいと思います」

「今、少子高齢化の中で保育士になりたいという人の数も減っていて、なり手がいない中で男性を採用しないということは、今の保育の仕組みの維持が難しくなってくると思いますし、子どもにとっても不利益だと思います。

ただ性加害のおそれがある人が紛れ込まない仕組みづくりは大切なので、『日本版DBS』はすごく賛成です。事前にリスクを感知することができるし、仕組みがあることで性加害をした人が子どもと接する仕事に再び就く意欲をそぐこともできると思う。ただそれだけではなく、性犯罪を起こさせない仕組みづくりが大切。周りの保育者や法人の意識を高めることによって防ぐ努力を続けていきたいと思います」

自治体によるチェック機能強化も

性被害を未然に防ぐための取り組みを導入する自治体も出ています。

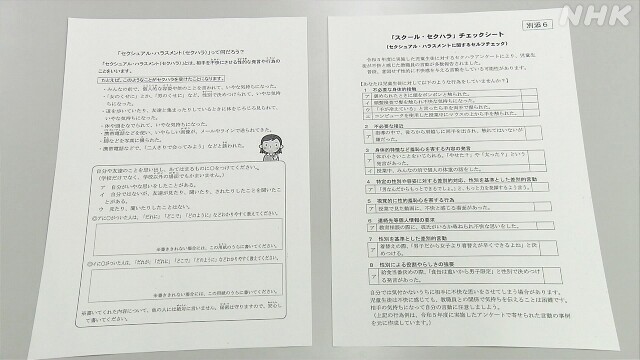

静岡県教育委員会は児童や生徒に対し、性的発言や行為、セクハラについて十分説明を行った上で、自分や周りの友達がそうした経験をしていないかを問うアンケートを毎年実施しています。

静岡県教育委員会は児童や生徒に対し、性的発言や行為、セクハラについて十分説明を行った上で、自分や周りの友達がそうした経験をしていないかを問うアンケートを毎年実施しています。

昨年度は103人が主に教員から「セクハラを受けたと感じた」と回答。

具体的には「頭をポンポン触られた」「教育相談の場で彼氏がいるか尋ねられた」などの回答が寄せられました。

県教育委員会では、こうした子どもの声をもとに、教員が行うセルフチェックシートを毎年作成しています。

教員がみずから不適切な言動に気づくとともに、子どもたちにも何が不適切なことなのかを具体的に知ってもらうことで、性被害を防ぎたいとしています。

具体的には「頭をポンポン触られた」「教育相談の場で彼氏がいるか尋ねられた」などの回答が寄せられました。

県教育委員会では、こうした子どもの声をもとに、教員が行うセルフチェックシートを毎年作成しています。

教員がみずから不適切な言動に気づくとともに、子どもたちにも何が不適切なことなのかを具体的に知ってもらうことで、性被害を防ぎたいとしています。

小谷和之 参事

「教職員と児童生徒との関係性と言いますか、教える、教えられるという関係性の中で、子どもの気持ちをちゃんと把握できないということが起こるかもしれないと思っていて、それをなんとかしなければいけないと考えています。児童生徒に対しての啓発が、教職員にとっても啓発にもつながっていて、繰り返し繰り返し注意喚起していきたい。児童生徒が性暴力の被害者になるという事案が1件でも起きれば、児童生徒にとってみれば一生涯の傷となり、教職員全体の信用失墜にもなるので、なんとしても防ぎたい」

「教職員と児童生徒との関係性と言いますか、教える、教えられるという関係性の中で、子どもの気持ちをちゃんと把握できないということが起こるかもしれないと思っていて、それをなんとかしなければいけないと考えています。児童生徒に対しての啓発が、教職員にとっても啓発にもつながっていて、繰り返し繰り返し注意喚起していきたい。児童生徒が性暴力の被害者になるという事案が1件でも起きれば、児童生徒にとってみれば一生涯の傷となり、教職員全体の信用失墜にもなるので、なんとしても防ぎたい」

性被害をなくすため ひとりひとりができることは

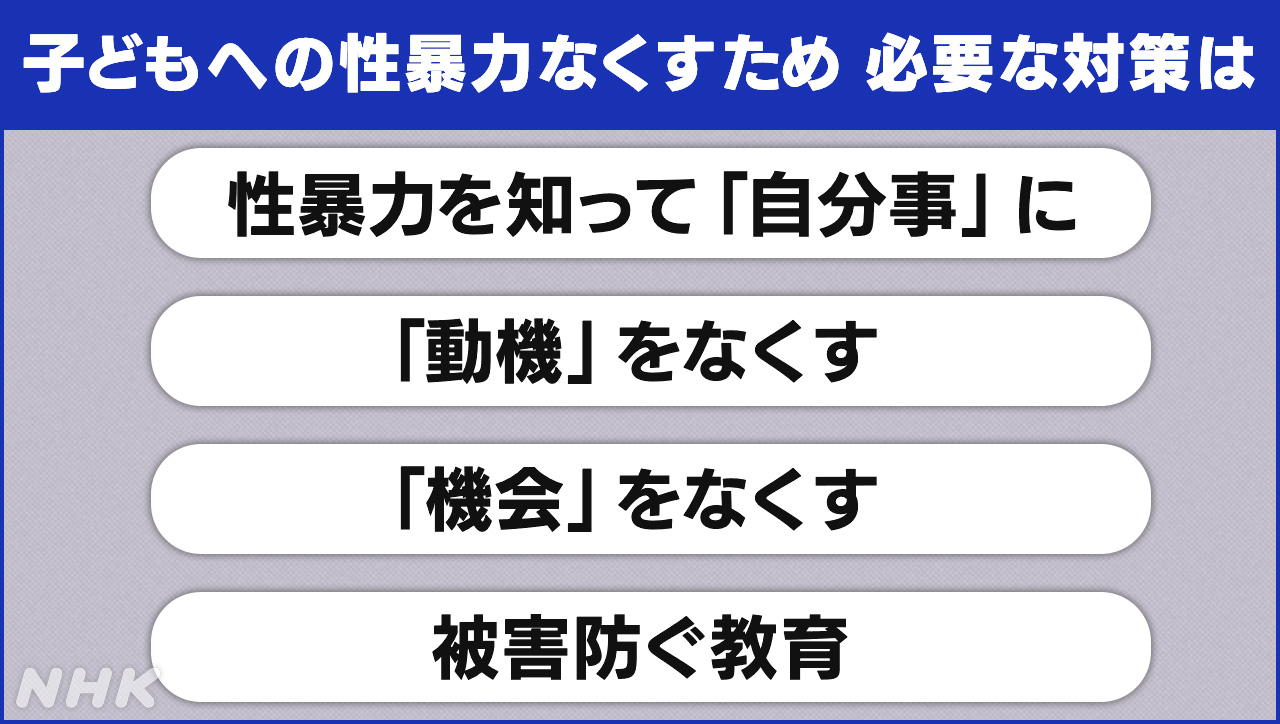

専門家は「日本版DBS」について、確認の対象となる罪の範囲や期間など、今後の検討課題はあるものの、まずは創設されることに大きな意義があると指摘した上で、ひとりひとりがこの問題を「自分事」として対策を進めていくことが重要だと指摘しています。

《子どもへの性暴力なくすため 必要な対策は》

【性暴力を知って「自分事」に】

子どもへの性暴力が、人格形成や社会性の発達にも影響を与えるということを知る。

【「動機」をなくす】

仕事にかぎらず、家族や恋人などプライベートでうまくいかないこと、不全感やストレスがきっかけとなり、性暴力につながることもあることを知る。風通しのいい職場環境を作る。

【「機会」をなくす】

学校や保育所で、密室になり得る部屋、時間帯がないか点検する。更衣室やトイレの点検や、鍵の管理を徹底する。誰がいつ、どこで、どのように子どもの相談に応じているか、複数の目で確認できる体制を作る。

【被害を防ぐための教育】

プライベートゾーンの知識、いやなことは「いや」と拒否することを子どもに伝える。

【性暴力を知って「自分事」に】

子どもへの性暴力が、人格形成や社会性の発達にも影響を与えるということを知る。

【「動機」をなくす】

仕事にかぎらず、家族や恋人などプライベートでうまくいかないこと、不全感やストレスがきっかけとなり、性暴力につながることもあることを知る。風通しのいい職場環境を作る。

【「機会」をなくす】

学校や保育所で、密室になり得る部屋、時間帯がないか点検する。更衣室やトイレの点検や、鍵の管理を徹底する。誰がいつ、どこで、どのように子どもの相談に応じているか、複数の目で確認できる体制を作る。

【被害を防ぐための教育】

プライベートゾーンの知識、いやなことは「いや」と拒否することを子どもに伝える。

今井由樹子 准教授

「性暴力を防ぐための対策は日本では遅れていたが、性暴力の防止をうたう日本版DBSの法律ができることはとても大切な一歩と感じている。性暴力には、男性から女性だけなく、男性から男性、女性から男性、女性から女性などさまざまなケースがあるが、これまで性暴力は気持ちが悪いこと、あってはならないこと、恥ずかしいこととして、なかなか目が向けられてこなかった。性暴力について口に出して話し合うこともされてこなかったが、口に出してちゃんと話し合える社会にして行くという意味でも、この法律は役立つ。社会の中で性暴力はおこしてはいけない、おこさせてはいけない、一部の人の問題ではなくて、社会全体の問題ととらえるきっかけになってほしい」

「性暴力を防ぐための対策は日本では遅れていたが、性暴力の防止をうたう日本版DBSの法律ができることはとても大切な一歩と感じている。性暴力には、男性から女性だけなく、男性から男性、女性から男性、女性から女性などさまざまなケースがあるが、これまで性暴力は気持ちが悪いこと、あってはならないこと、恥ずかしいこととして、なかなか目が向けられてこなかった。性暴力について口に出して話し合うこともされてこなかったが、口に出してちゃんと話し合える社会にして行くという意味でも、この法律は役立つ。社会の中で性暴力はおこしてはいけない、おこさせてはいけない、一部の人の問題ではなくて、社会全体の問題ととらえるきっかけになってほしい」

必要なのは「子どもを守る」社会の強い姿勢

中学生の時に教員から性被害にあった女性。

当時、女性が受けた被害を隠そうとしたり、女性にも落ち度があったと責めたりするなどして、中学生だった女性をいたわることがない周囲の大人の態度に傷ついたといいます。

今、女性は「日本版DBS」が制度化されたことによって「大人や社会が子どもを守る」という姿勢を示されたと感じ、希望を見いだしているといいます。

今、女性は「日本版DBS」が制度化されたことによって「大人や社会が子どもを守る」という姿勢を示されたと感じ、希望を見いだしているといいます。

女性

「自分に起きたことは巻き戻せないけど、この社会が今を生きる子どもたちにとっても、少しでも安心なものになってほしいです。DBSは『あなたたちを守る、あなたたちが、もし、性的な被害に遭ったとしても、次に、被害を起こさないように大人たちがちゃんと見ている』というメッセージになると思うので、とても期待しています。法律が成立したあとも、もっと良い制度に、安心な社会になるよう大人たちがずっと議論し続ける必要があると思います」

「自分に起きたことは巻き戻せないけど、この社会が今を生きる子どもたちにとっても、少しでも安心なものになってほしいです。DBSは『あなたたちを守る、あなたたちが、もし、性的な被害に遭ったとしても、次に、被害を起こさないように大人たちがちゃんと見ている』というメッセージになると思うので、とても期待しています。法律が成立したあとも、もっと良い制度に、安心な社会になるよう大人たちがずっと議論し続ける必要があると思います」

社会部記者

小林 さやか

2007年入局

北九州局、福岡局を経て現所属

医療・介護、子供と女性の権利擁護などについて取材

小林 さやか

2007年入局

北九州局、福岡局を経て現所属

医療・介護、子供と女性の権利擁護などについて取材

社会部記者

間野 まりえ

2011年入局

京都局・甲府局を経て現所属

社会保障や環境問題を取材

間野 まりえ

2011年入局

京都局・甲府局を経て現所属

社会保障や環境問題を取材

社会部記者

杉本 志織

2013年入局

鹿児島局、大阪局を経て現所属

こども家庭庁の取材を担当

杉本 志織

2013年入局

鹿児島局、大阪局を経て現所属

こども家庭庁の取材を担当

首都圏局記者

北城 奏子

2018年入局

徳島局を経て現所属

学童保育での性被害を継続取材

北城 奏子

2018年入局

徳島局を経て現所属

学童保育での性被害を継続取材

◇性暴力から子どもを守る

潜入取材 子どもを性的に搾取する“SNSコミュニティー”の闇

なぜ彼は盗撮に手を染めたのか? 元講師から届いた7通の手紙

『画像をばらまくぞ』SNSで横行 性的画像の拡散・脅迫