10月14日 鉄道の日 特別列車が走る【貴重なアーカイブ映像も】

1872年(明治5年)に日本で最初の鉄道が新橋・横浜間で開業してから10月14日で150年です。各地で開かれた記念のイベントをまとめました。貴重なアーカイブ映像も紹介しています。

【この記事でお伝えしている内容です】

JR上越線でSLの特別列車

鉄道博物館「1号機関車」の汽笛を鳴らす

長崎 明治44年製造の路面電車を運行

近江鉄道 “デニムの聖地へ” 駅員がPR

1980年代の首都圏を走っていた鉄道車両

南海電鉄高野線 昭和9年の映像をAIでカラー化

京都 梅小路機関車庫で「頭出し展示」

広島駅で駅弁を販売するイベント

特別列車「なごみ(和)」新橋から桜木町へ

「鉄道の父」井上勝の功績

横浜 外国人技師の墓に花をたむける

JR上越線でSLの特別列車

鉄道博物館「1号機関車」の汽笛を鳴らす

長崎 明治44年製造の路面電車を運行

近江鉄道 “デニムの聖地へ” 駅員がPR

1980年代の首都圏を走っていた鉄道車両

南海電鉄高野線 昭和9年の映像をAIでカラー化

京都 梅小路機関車庫で「頭出し展示」

広島駅で駅弁を販売するイベント

特別列車「なごみ(和)」新橋から桜木町へ

「鉄道の父」井上勝の功績

横浜 外国人技師の墓に花をたむける

JR上越線 SLの特別列車が運行

群馬県内のJR上越線でSLの特別列車が運行されました。午後3時半すぎに高崎駅を出発し、群馬県北部の水上駅までのおよそ59キロを往復しました。

鉄道博物館「1号機関車」の汽笛を鳴らす

さいたま市大宮区の鉄道博物館には、明治5年10月14日の日本で初めての鉄道の開業に向けてイギリスから輸入された「1号機関車」が展示されています。

きょうは150年前に思いをはせてもらおうと、特別に「1号機関車」の汽笛を鳴らすイベントが開かれ、発車の合図に使われていた太鼓や鈴が鳴ったあと汽笛の甲高い大きな音が館内に響き渡りました。

このあと、博物館の担当者が「1号機関車」の歴史を解説し、歩いて1日かかった新橋と横浜の旅がわずか53分に短縮されたことや、運賃は最も安くて現在の5000円ほどと当時は列車が特別な乗り物だったことなどを紹介していました。

このイベントは16日まで開かれます。

きょうは150年前に思いをはせてもらおうと、特別に「1号機関車」の汽笛を鳴らすイベントが開かれ、発車の合図に使われていた太鼓や鈴が鳴ったあと汽笛の甲高い大きな音が館内に響き渡りました。

このあと、博物館の担当者が「1号機関車」の歴史を解説し、歩いて1日かかった新橋と横浜の旅がわずか53分に短縮されたことや、運賃は最も安くて現在の5000円ほどと当時は列車が特別な乗り物だったことなどを紹介していました。

このイベントは16日まで開かれます。

長崎電気軌道 明治44年製造の木造車両を運行

長崎市で路面電車を運行する長崎電気軌道は、例年、10月14日の「鉄道の日」にあわせて明治44年に製造された木造車両「168号」を記念運行しています。

きょうは午前と午後にあわせて4本の運行が予定されていて、最も早い午前10時すぎに長崎駅前を出発した車両には鉄道愛好家などが次々と乗り込みました。

車両は、時代を感じさせるシンプルな運転台や光を多く取り入れるための二段屋根が特徴です。乗客たちはレトロな雰囲気を楽しんでいました。

きょうは午前と午後にあわせて4本の運行が予定されていて、最も早い午前10時すぎに長崎駅前を出発した車両には鉄道愛好家などが次々と乗り込みました。

車両は、時代を感じさせるシンプルな運転台や光を多く取り入れるための二段屋根が特徴です。乗客たちはレトロな雰囲気を楽しんでいました。

近江鉄道 “デニムの聖地へ” 地域と連携

近江鉄道は先週7日から「デニムの聖地へ」と書かれたヘッドマークを前方と後方につけた電車を滋賀県内の一部区間で運行しています。

東近江市の八日市にあるデニムメーカーが全国のファンから人気を集めていることにちなんでいて、連携して地域を盛り上げる狙いだということです。

八日市駅では、駅員が週に1回ほどの頻度でデニムジャケットを着てPRしています。

さらにあさって16日には、始発から終電まで誰もが全線を無料で乗車できるようにするほか、沿線各地でさまざまなイベントが開かれる予定です。

近江鉄道の広報担当の石原一磨さんは「近江鉄道に限らず地域の地方鉄道は経営が難しい状況です。そのなかで社会的使命を果たしながら、地域の鉄道として愛されるようさまざまな活動を行っています。ふだん電車に乗らない方もこの機会に利用していただき鉄道を今後の生活の一部としてとりいれてほしいです」と話していました。

東近江市の八日市にあるデニムメーカーが全国のファンから人気を集めていることにちなんでいて、連携して地域を盛り上げる狙いだということです。

八日市駅では、駅員が週に1回ほどの頻度でデニムジャケットを着てPRしています。

さらにあさって16日には、始発から終電まで誰もが全線を無料で乗車できるようにするほか、沿線各地でさまざまなイベントが開かれる予定です。

近江鉄道の広報担当の石原一磨さんは「近江鉄道に限らず地域の地方鉄道は経営が難しい状況です。そのなかで社会的使命を果たしながら、地域の鉄道として愛されるようさまざまな活動を行っています。ふだん電車に乗らない方もこの機会に利用していただき鉄道を今後の生活の一部としてとりいれてほしいです」と話していました。

1980年代の首都圏を走った鉄道

NHKのニュース映像から、1980年代の首都圏を走った鉄道の映像を集めました。小田急線が地上を走っていた当時の下北沢駅や、営団地下鉄の車両が映っています。

南海電鉄高野線 昭和9年の映像をAIでカラー化

こちらの映像は、大阪 難波と高野山方面を結ぶ南海電鉄の高野線。昭和9年の貴重な映像をNHKがAIを活用してカラー化しました。

※車両など実際の色とは違う場合があります

※車両など実際の色とは違う場合があります

ギュギュっと和歌山

映像の完全版は10月20日放送予定の「ギュギュっと和歌山 」でお伝えします。

梅小路機関車庫で「頭出し展示」

京都市下京区にある京都鉄道博物館には「梅小路機関車庫」と呼ばれる扇のような形をしたSLなどの車庫があります。

大正3年に建てられたもので、現存する国内最古の鉄筋コンクリート造りの機関車庫として、国の重要文化財にも指定されています。この車庫で13両のSLなどが先頭部分を少し出す「頭出し展示」が始まりました。10月30日まで行われます。

大正3年に建てられたもので、現存する国内最古の鉄筋コンクリート造りの機関車庫として、国の重要文化財にも指定されています。この車庫で13両のSLなどが先頭部分を少し出す「頭出し展示」が始まりました。10月30日まで行われます。

愛知 明治村で蒸気機関車「12号」試運転

明治7年にイギリスから輸入され、新橋と横浜の間で運行していた「12号」。国内で、動く状態で保存されているものの中では最も古く、今月修理が完了しました。

山口 NEWS WEB 秘蔵のSL映像

【動画リポート】山口県で、人々の思いを乗せて走り続けてきたSL。NHKに残されていた秘蔵映像をお届けします。

広島駅 駅弁を販売するイベント

広島駅では旅のお供として親しまれてきた全国の「駅弁」を販売するイベントが始まりました。

駅弁を100年以上、販売してきた「広島駅弁当」が開いたもので、広島駅の北口の1階には全国各地の21種類の駅弁が並びました。

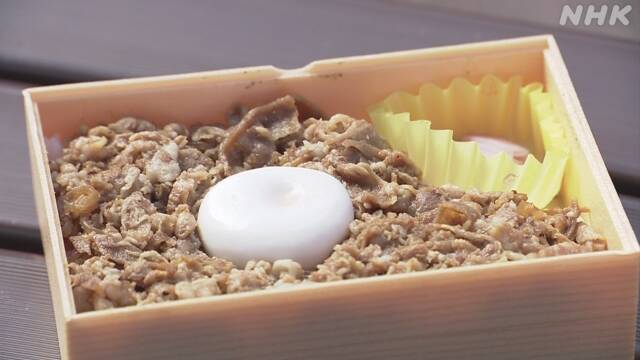

松江駅の「みそ玉牛丼」は、奥出雲のみそなどで甘辛く煮込んだ地元の牛肉を使っていて、食べ応えのある駅弁です。

このイベントは16日まで行われます。

駅弁を100年以上、販売してきた「広島駅弁当」が開いたもので、広島駅の北口の1階には全国各地の21種類の駅弁が並びました。

松江駅の「みそ玉牛丼」は、奥出雲のみそなどで甘辛く煮込んだ地元の牛肉を使っていて、食べ応えのある駅弁です。

このイベントは16日まで行われます。

JR高松駅では記念グッズ販売

四国で初めて運行された特急列車「南風」と「しおかぜ」の運行50年を記念するきっぷが販売され、鉄道ファンが買い求めていました。

特別列車「なごみ(和)」が出発 新橋から桜木町へ

JR新橋駅では、150周年を記念した5両編成の特別列車「なごみ(和)」がホームに現れ、事前に切符を購入したおよそ100人が乗り込みました。そして、駅長が右手を挙げて出発を合図すると、横浜の桜木町駅に向けて走り出しました。

鉄道発祥の地の新橋駅周辺をめぐるイベントでは、参加者たちが「汽笛一声 新橋を」の歌いだしで知られる「鉄道唱歌」の碑や「デゴイチ」の愛称で親しまれてきた蒸気機関車の「D51」の直径1メートル40センチほどある車輪を見学し、鉄道の歴史の一端に触れていました。

新橋駅前のSL広場では記念の式典が開かれ、JR東日本の深谷康人 新橋駅長が「多くのお客様に支えられての150年だと思い感謝の気持ちでいっぱいです。安全を鉄道社員一同が担い、今後も愛され、親しまれ、鉄道のご利用を続けていただけるよう一生懸命頑張ってまいりたい」と挨拶していました。

鉄道発祥の地の新橋駅周辺をめぐるイベントでは、参加者たちが「汽笛一声 新橋を」の歌いだしで知られる「鉄道唱歌」の碑や「デゴイチ」の愛称で親しまれてきた蒸気機関車の「D51」の直径1メートル40センチほどある車輪を見学し、鉄道の歴史の一端に触れていました。

新橋駅前のSL広場では記念の式典が開かれ、JR東日本の深谷康人 新橋駅長が「多くのお客様に支えられての150年だと思い感謝の気持ちでいっぱいです。安全を鉄道社員一同が担い、今後も愛され、親しまれ、鉄道のご利用を続けていただけるよう一生懸命頑張ってまいりたい」と挨拶していました。

「鉄道の父」井上勝

“我が生涯は鉄道をもって始まり、すでに鉄道をもって老いたり、まさに鉄道をもって死すべきのみ”

青森県から兵庫県まで全国各地の鉄道整備に尽力し「鉄道の父」と呼ばれた井上勝が、生前残したことばです。日本の近代化には必ず鉄道が必要になると技術を学び、明治維新後、29歳で鉄道頭(てつどうのかみ)と呼ばれる現場の最高責任者となり、日本初の鉄道建設に携わりました。

青森県から兵庫県まで全国各地の鉄道整備に尽力し「鉄道の父」と呼ばれた井上勝が、生前残したことばです。日本の近代化には必ず鉄道が必要になると技術を学び、明治維新後、29歳で鉄道頭(てつどうのかみ)と呼ばれる現場の最高責任者となり、日本初の鉄道建設に携わりました。

山口 NEWS WEB 鉄道150年と井上勝

【動画リポート】山口県萩市で開かれている記念展示会とともに井上勝の功績を振り返ります。

横浜 鉄道開通に尽力した外国人技師の功績をたたえる

横浜市中区の横浜外国人墓地には、鉄道の開通に尽力して日本で亡くなった技術者など、8人の外国人が眠っています。

そのひとりで、イギリス人技師のエドモンド・モレルは、当時、鉄道技師長として新橋と横浜の間の工事を指揮し、日本の鉄道の礎を築いたとされています。

14日は、横浜外国人墓地にJR東日本横浜支社の宮田久嗣支社長が訪れ、モレルの墓に花をたむけその功績をたたえました。

モレルは、開業する前の年に病気のため横浜で亡くなり、その墓は鉄道の歴史上、価値が高いものであることを示す「鉄道記念物」に指定されています。

宮田支社長は「先人が日本に鉄道を敷設しようとしていた時には、人々の生活を良くしよう、社会の発展に貢献しようという高い志を持って進められたのではないかと拝察しています。その魂を受け継ぎ、私たちも、地域の人の重要なインフラの役目を果たすべく安全安定輸送に努めるとともにこれからも社会のイノベーションをけん引し続けたいです」と話していました。

そのひとりで、イギリス人技師のエドモンド・モレルは、当時、鉄道技師長として新橋と横浜の間の工事を指揮し、日本の鉄道の礎を築いたとされています。

14日は、横浜外国人墓地にJR東日本横浜支社の宮田久嗣支社長が訪れ、モレルの墓に花をたむけその功績をたたえました。

モレルは、開業する前の年に病気のため横浜で亡くなり、その墓は鉄道の歴史上、価値が高いものであることを示す「鉄道記念物」に指定されています。

宮田支社長は「先人が日本に鉄道を敷設しようとしていた時には、人々の生活を良くしよう、社会の発展に貢献しようという高い志を持って進められたのではないかと拝察しています。その魂を受け継ぎ、私たちも、地域の人の重要なインフラの役目を果たすべく安全安定輸送に努めるとともにこれからも社会のイノベーションをけん引し続けたいです」と話していました。

10月14日は「鉄道の日」

150年前の1872年、明治5年10月14日、日本で最初の鉄道が新橋・横浜間で開業しました。かつて輸送の要だった時期を経て、最近では人口減少などから存続が危ぶまれる路線も出ていますが、技術革新は続き、環境面からの期待も高まっていて、今後、どう歴史を刻んでいくのか改めて注目が集まっています。

貴重なアーカイブ映像を公開

全国の鉄道路線図 40年の変化 貴重映像も

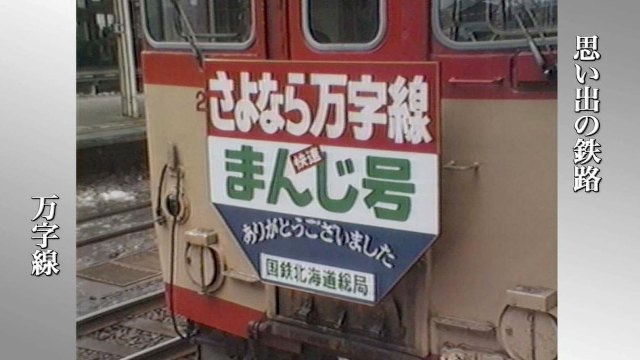

この40年で、多くの地方鉄道が姿を消しました。国鉄民営化が議論されていた1981年と、2020年を路線図で比較しました。

廃線になった路線を含む、NHKが保存する全国各地の鉄道の映像もご覧になれます。

廃線になった路線を含む、NHKが保存する全国各地の鉄道の映像もご覧になれます。

NHKアーカイブスで鉄道の映像を探す

NHKアーカイブスでは鉄道車両や駅の映像を公開しています。廃線になった鉄道の在りし日の姿も。