2020年8月25日は、東京パラリンピックが開幕するはずだった日です。傷痍軍人の回復を目指して始まったとされるパラリンピックの名前が、一般に広く知られるようになった背景には、自らも戦争に振り回された一人の日本人デザイナーの存在がありました。

デザイナーの故・高橋春人さんです。戦後に公共広報デザインの第一人者として活躍しました。

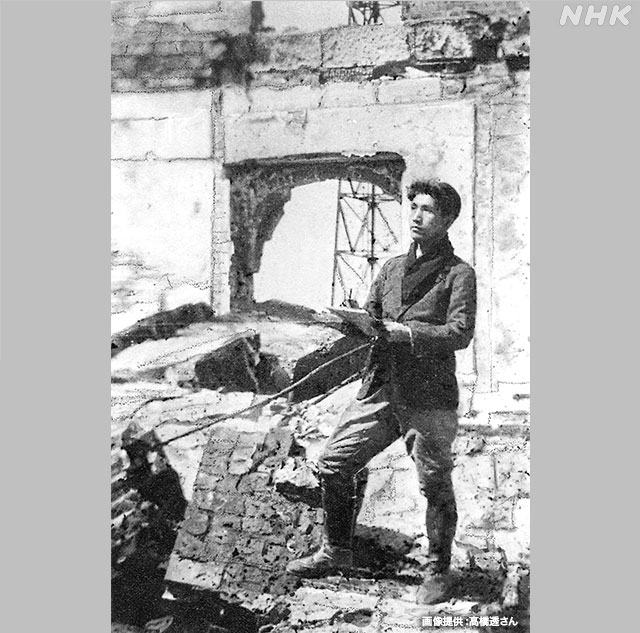

高橋春人さん

1964年の東京パラリンピックでは公式ポスターをはじめ、大会マークやメダルのデザインなどを手がけました。

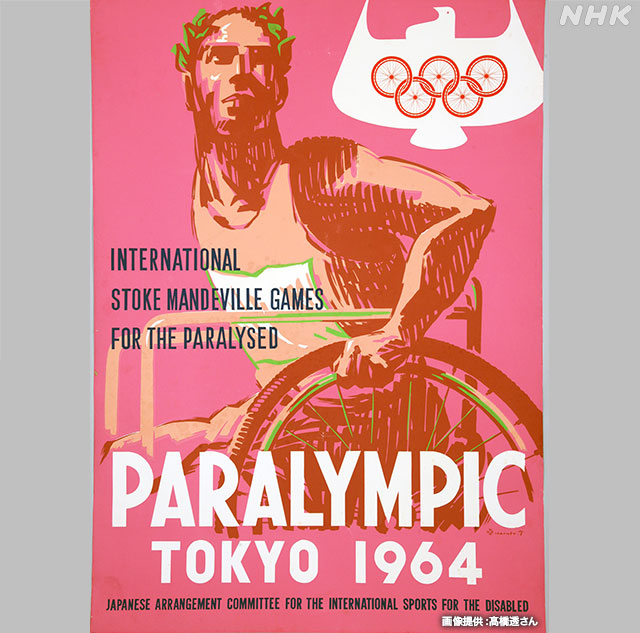

海外向けのパラリンピック招致ポスター 1962年

大会の2年前に高橋さんが制作した、海外向けの大会招致ポスターです。日本のサクラを思わせる鮮やかなピンクの背景に「PARALYMPIC」の文字がひときわ目立ちます。

パラリンピックは第二次世界大戦で脊髄を損傷した兵士たちのリハビリが、その始まりとされています。当時は発祥地のイギリスの病院の名前から、「国際ストーク・マンデビル大会」と呼ばれていました。

しかし高橋さんは東京大会のポスターで、下半身のまひを意味する英語の「パラプレジア」と「オリンピック」を組み合わせた「パラリンピック」という名称を前面に打ち出したのです。

高橋透さん

高橋さんの長男で、父と同じデザインの道に進んだ透さんです。生前に父親からポスターのねらいについて直接聞いたことはありませんが、同じデザイナーとしてこのように分析しています。

高橋透さん

「当時はメディアが限られていて、大会を広く知ってもらうのはポスターが主役でした。しかしポスターは目の前を通り過ぎる人に一瞬でメッセージを伝えて、理解できるものでなければいけません。当時ほとんど知られていなかった大会を広く伝えるため、オリンピックと似ていて語呂がよい「パラリンピック」ということばを使用したのではないでしょうか」

パラリンピックは戦争で傷を負った、傷痍軍人の回復を目指して始まったとされています。実は高橋さん自身も、デザイナーとして戦争に深く関わった経験がありました。

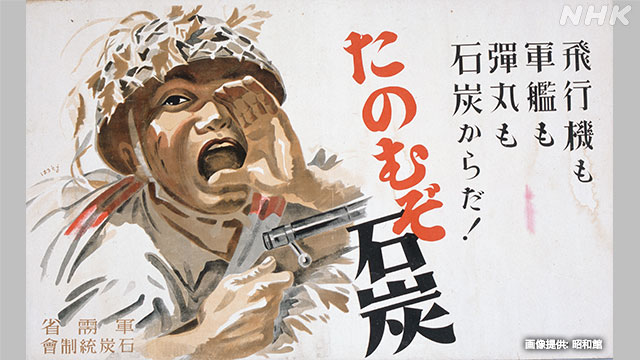

「たのむぞ石炭」

「貯蓄スルダケ強クナル オ国モ家モ」

太平洋戦争中、国民に石炭の確保や貯蓄など、戦争への協力や結束を呼びかけるポスターを数多く手がけていたのです。

世の中が戦争一色、“国家総動員”の体制となるなかで、高橋さんは軍への協力を呼びかけるポスターの制作などを命じられました。

制作したポスターの前で

プロパガンダの一翼を担ったともいえる戦時中の体験。高橋さんは亡くなるまで戦争体験について多くを語らなかったといいます。

高橋透さん

「父は酒も飲まない人で、家族にもあまり自分のことを話すタイプではありませんでした。特に戦争体験についてはあまりにつらい体験だったので話したくなかったのかも知れません」

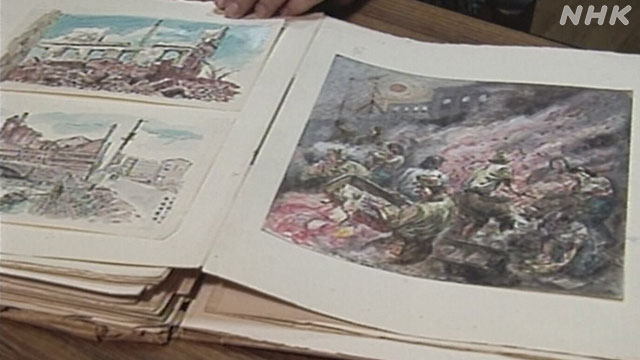

高橋さんは1998年に84歳で亡くなり、死後に遺品を整理していた透さんが1冊のスケッチブックを見つけました。

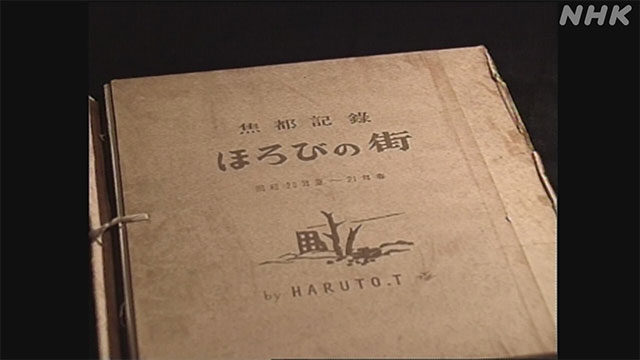

表紙には「ほろびの街」と書かれていました。

空襲で焼け野原となった東京の街並み、焼け出された人たちや戦災孤児の姿など、戦中戦後の東京の姿が、107枚にわたって描かれていました。

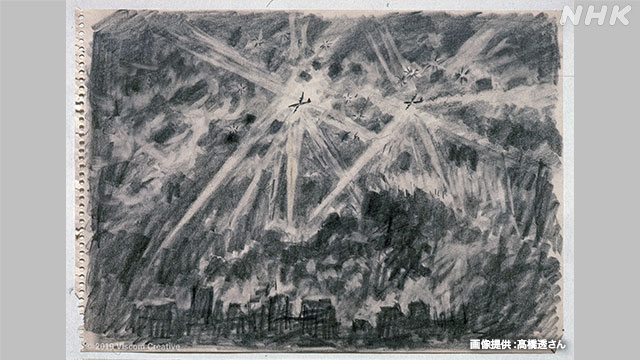

神田上空の敵機 1945年3月10日

昭和20年3月10日未明の東京大空襲では、B29による焼夷弾で高橋さんの自宅も焼けました。

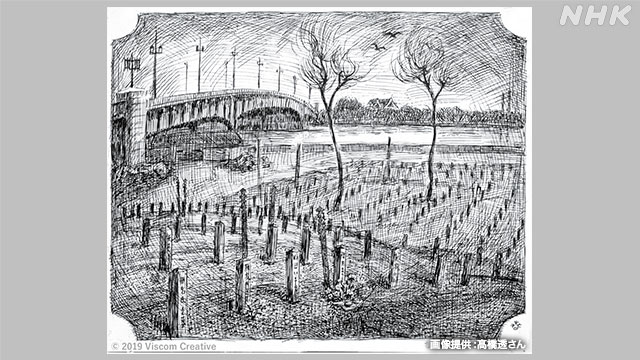

言問橋畔の戦災死者仮墓地 1946年3月10日

空襲のちょうど1年後の隅田川の光景です。川沿いに立つ墓標の多くは身元がわからず、「無名氏」と書かれています。

スケッチは1946年の夏まで続いていました。

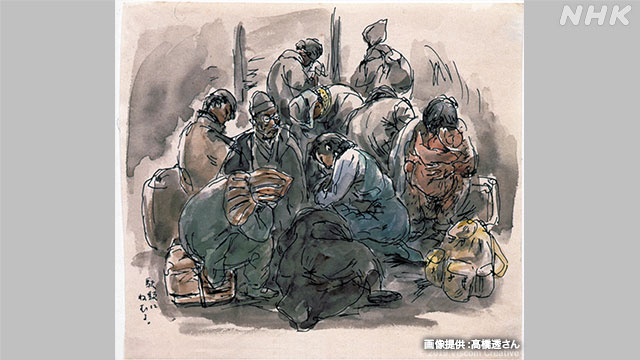

スケッチで目立つのは空襲で家を失った人々や復員してきた兵士、そして戦災孤児など、戦争に巻き込まれて困窮する人たちの姿でした。

駅頭に眠る 1945年

スケッチブックの存在は家族にも明かされていませんでしたが、その中に当時の本人の文章が残されていました。

「焼野原でスケッチなどをしていることは、事情として許されるものではなかった。しかし私は、そうした住むに家なく、喰うに食なき不安の時代にあっても、なお、この惨憺たる敗都の風景を描かずにはいられなかった。

それらは、すべてが、ほろびゆくものの異状な姿であったが、それらのほろびゆくものの姿こそ、私たちの過去の残骸であり、私たちの傷心を具象化するものにほかならなかったからである」

(「ほろびの街」より)

焼け跡でスケッチする高橋春人さん

スケッチを見つけたとき、透さんは父の強い意志を感じたといいます。

高橋透さん

「父は空襲で家も失い、弟も戦死しています。戦争で何が起きたかを描き残し、後世に伝えなければいけないという強い使命感を感じていたように思います」

高橋さんは戦後にデザインの世界で再び頭角を現し始めました。1950年に制作した赤い羽根共同募金のポスターです。

たちあがる力を!! 1950年

高橋さんは約1か月間、募金を受け取った施設を見学するなどして制作にあたったということです。

ありがとう!!あかいはね! 1952年

戦災孤児への募金を呼びかけるポスターには、下駄から新しいズックに履き替えて喜ぶ少年が描かれています。モデルは長男の透さんでした。

ほかにも高橋さんは戦災孤児の引き取り手を捜したり、東北地方の水害への義援金を募ったりするポスターなど、社会福祉の公共広告を次々と手がけていきます。

戦時中の勇ましいポスターと違い、そこには社会的に立場が弱い人たちへの優しい目線が常にありました。

パラリンピック東京大会の2年前、大会の広報への協力を求められた高橋さんは、知名度が低かった身体障害者のスポーツ大会を広く知ってもらおうと力を尽くしました。

公式ポスター 1964年

東京パラリンピックを象徴する、高橋さんが手がけた公式ポスターは、アーチェリー選手に「PARALYMPIC」の文字が大きく配置されています。

大会に出場した日本選手には、傷痍軍人のために設立された病院の患者が多くいました。

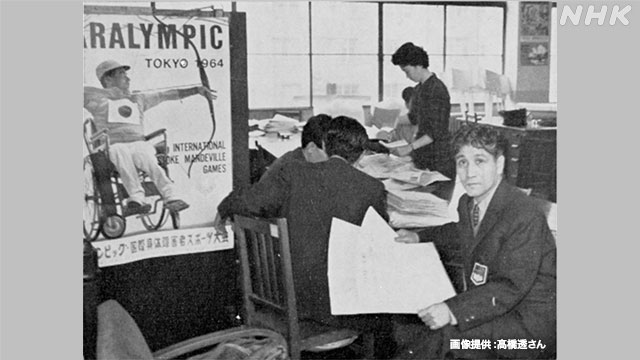

パラリンピック実施本部での高橋春人さん 1964年

高橋さんは大会後に発行された写真集の編集まで、約4年にわたって東京パラリンピックに関わりました。当時の公式資料によると大会の参加者は、原則としてすべて「奉仕者」として働いたそうです。

パラリンピックはギリシャ語の「パラ」と「オリンピック」を組み合わせた「もう1つのオリンピック」を意味することばとして定着し、オリンピックに並ぶ大規模な大会に発展しました。

「広報活動とは伝え合い、知らせ合うことで、人々を行動に結びつけるところまで力を発揮しなくてはならない」

高橋さんは東京パラリンピックの後も、社会福祉の分野に力を尽くし続けました。

高橋透さん

「戦前・戦中とプロパガンダに関わってきたデザイナー仲間の多くが、戦後は商業デザインの世界に進みましたが、父はずっと社会福祉関係の仕事を続けていました。

その理由を直接は聞けませんでしたが、終戦直後の焼け跡の人々の姿を目の当たりにしながらスケッチを残し続けた体験が、大きな影響を与えたのだと思います。社会的に弱い立場にある人のことを世の中に広く知らせることが、伝えるプロとしての自分の使命だと思ったのではないでしょうか」