男性の自宅の書庫には、200箱を超える段ボール箱がありました。75年前の出来事についてまとめてきた、写真やデータなどの記録です。人類史上初めて、広島に投下された原子爆弾。中学生のとき被爆した男性は、事実をなんとか後世に伝えようと、この夏、膨大な資料と向き合っています。

広島市の被爆者、森下弘さん(89)の自宅の書庫には、大量の段ボール箱が積まれています。すべて、原爆や平和教育に関する資料です。

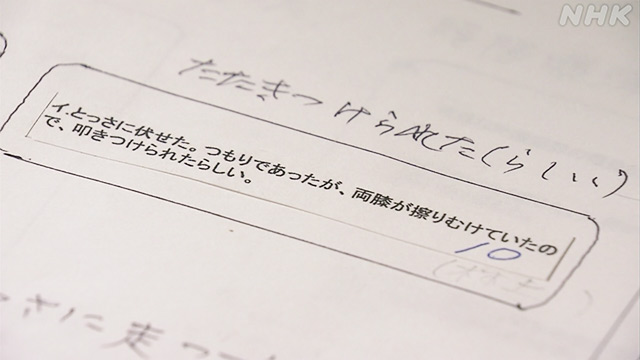

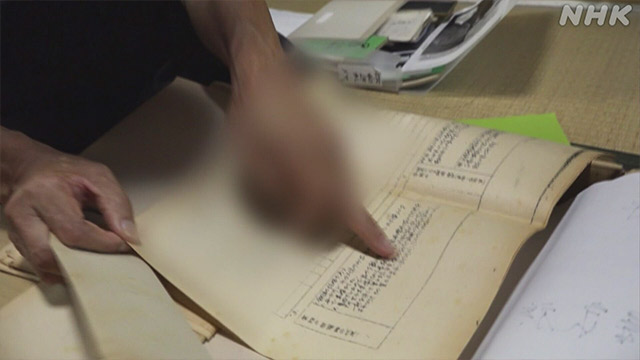

中には、森下さんが、被爆した時に通っていた旧制中学校の同級生に、当時の状況やその後の健康状態などを尋ね、まとめたという記録もありました。

友人たちへのアンケート調査の資料

森下弘さん

「同じ場所で被爆した同じ年の子どもが、どのような状況で逃げ延び、どんな人生を送っているか。立体的に捉え、検証する必要があると思った」

みずからの体験だけでなく、友人たちの体験も記録として残したいと、アンケート調査を行い、昭和49年にまとめたといいます。

記録を残すことにこだわってきた森下さんがまとめたこの貴重なデータは、原爆資料館にも保管されています。

森下さんは、教員の父と、母、妹2人、祖母の6人で、広島市で暮らしていました。

被爆した当時は、旧制中学校3年生の14歳。

学徒動員で、爆心地から約1.5キロの場所にいた時でした。

森下弘さん

「巨大な溶鉱炉にすぽーっと投げ込まれたような感じで、直後、たたきつけられたのか失神したのか自分で伏せたのかわからないが気付いたら川の中にいた」

夕方、ようやくたどりついた自宅は倒壊。

母親は下敷きになって亡くなっていました。

森下さんは高熱が出て意識を失い、体からは血やうみが出ました。

森下弘さん

「その日の朝ね、家を出るとき母親がずっと、窓からじーっと見つめているんですよ。何か予感したのか、それがいつまでも残っている」「どうしてお母さん亡くなったん、どうして、どうしてっていう感じ。日本は負けたし食べるものはないし。わーって叫びたいような感じだったですよ」

戦後、高校の教師になった森下さんは、平和教育に力を入れました。

被爆体験を伝える活動は、国内だけでなく、海外でも取り組みました。

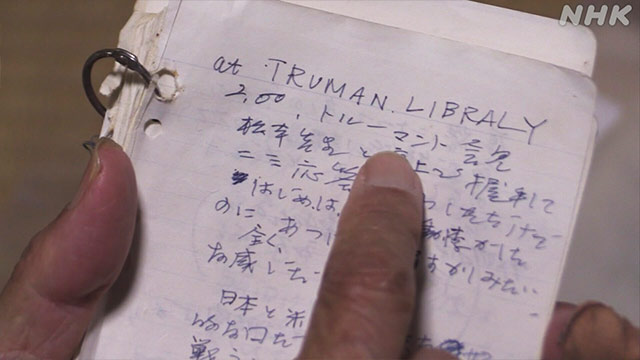

思い入れの強い資料があります。

昭和39年、アメリカで平和について考えるツアーに参加したときのメモです。

トルーマン元大統領(左)

このとき森下さんは、原爆投下を決断したトルーマン元大統領と面会。その一部始終を書き記していました。

「午後2時。トルーマンライブラリーでトルーマンと会見」

「はじめはさすがに動悸がしていたのにまったくあっけない肩すかしみたいな感じだった」

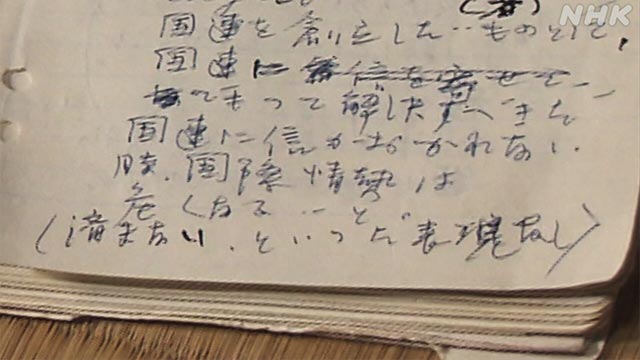

「済まない、といった表現なし」

メモには、被爆者を前にしても原爆投下を謝罪しなかった元大統領の様子と、そのときの自身の思いが記録されています。

森下弘さん

「資料を残すことで、実際はこうだったんだ、自分の思いもこうだったんだと分かる。年月がたつと、違った観点や思いからそのときの出来事を眺めることになり、気持ちが変わったり思い違いをしたりするので、やっぱり、その時点での形あるものは捨てがたい」

こうした資料をどのように後世に残すか。

この夏、森下さんは書庫にこもり、整理に取りかかっています。

最近、資料に託す気持ちが強くなる出来事もありました。

7月26日、母校の旧制中学校の慰霊祭。

この学校では、校舎にいたり学徒動員で作業したりしていた生徒ら369人が犠牲になっています。

毎年開かれる慰霊祭ですが、参列する遺族や被爆者は減り続けています。

この日、森下さんの同級生は誰もいませんでした。

森下弘さん

「75年たって遺族の方も少ないし同級生たちもほとんど生き残っている人が少なくなっている。余力を絞ってがんばってきたい」

大切な資料をどう残せばいいのか。

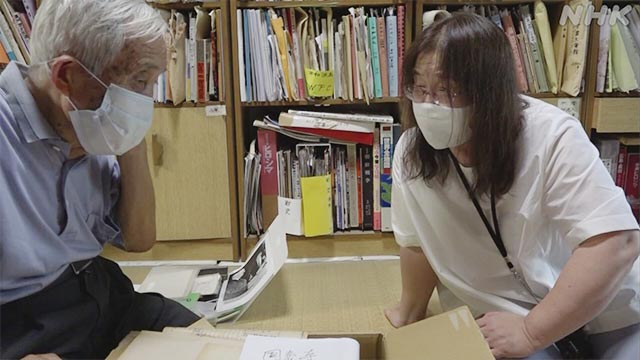

相談に乗ってくれる人が現れました。

筒井弥生さん

歴史資料の保存に詳しい専門家の筒井弥生さんです。

7月下旬、森下さんのもとを訪ねました。

膨大な資料の中で、筒井さんが注目した資料があります。

森下さんが昭和30年代から高校生に行ってきた、原爆投下に関する意識調査の資料です。延べ1万数千人分あります。

調査結果をまとめた冊子とは別に、回答用紙の原本を、段ボール約10箱分、保管していました。

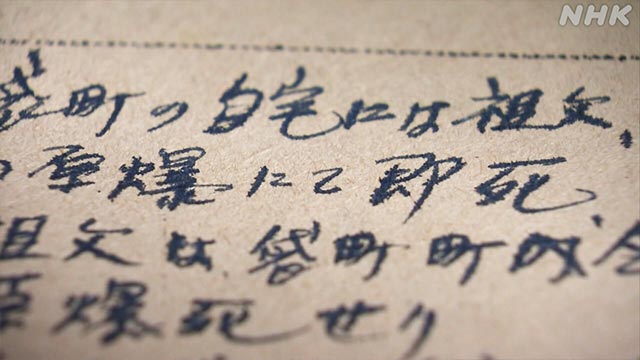

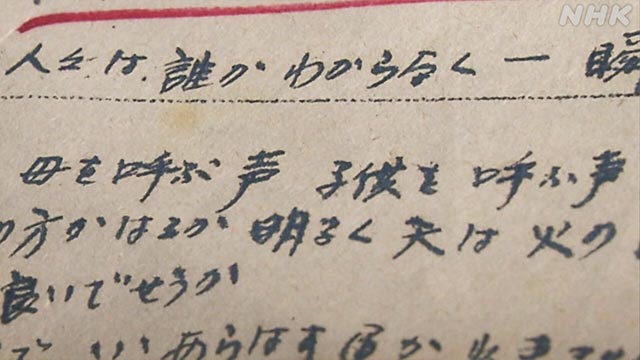

原本には、生徒の親や祖父母、一人一人の8月6日の体験が、克明に記されていました。

「自宅には祖父、祖母がいて原爆にて即死」

「その晩は母を呼ぶ声子供を呼ぶ声。口やことばでいいあらわすことができません」

森下さんに、筒井さんはすべて残すよう、アドバイスしました。

筒井弥生さん

「この資料は残さなければダメですよ。捨てないでね。元のデータが大事なんです。専門家に委ねていいと思います。原爆資料館なのか大学なのか、相談させてください」

資料について、目録を作ることをすすめられた森下さん。

少しずつ作業をすすめ、資料を研究機関などにゆだねることを考え始めています。

筒井弥生さん

「広島だから特にこれは残していかなくちゃ、というものがきっとあると思うのでね、皆さんでそういう努力をしないと残らないので、みんなで考えていきたいと思います」

森下弘さん

「専門的なこととかをアドバイスしてもらったのでそれを一つ一つ生かしていくことができればと思いますね。もうちょっと頑張って、いろいろなバトンタッチをできるように努めたいなと思いますね」

これまで、たくさんの被爆者の方から証言を聞いてきた私(記者)は、大量の資料を前にした森下さんを見ながら、ふと素朴な疑問を持ちました。

多くの人たちの心に響く、被爆体験の証言を映像で残すのでは足りないのでしょうか。

尋ねてみると、森下さんにとっての資料の重みについて話してくれました。

森下弘さん

「ビデオやビジュアル的なものは子どもの感情には訴えるし、悲惨だ、いやだと思ってもらうには効果的だと思う。しかし、そこでとどまらず、なぜ戦争が起きるのか、歴史や社会構造、経済構造、貧困、差別、そういったものを学ばないといけない。そのためには資料、データ、情報、そういうものはなくてはならない。感情と理性の両方が必要だと思います」

これまで生きてきた証しとも言える、貴重な資料の数々。

「戦争は嫌だ」「原爆は怖い」で終わるのではなく、戦争が起こらないためにどうしたらいいのか。

核兵器が使われないために何をすべきなのか。

都合よく解釈された歴史ではなく、資料から分かる事実に基づいて考え、行動することが大切だと、森下さんの姿を見て感じました。