戦後72年となることし、旧日本軍が、樹氷で知られる蔵王を舞台にある研究を進めていたことが分かりました。

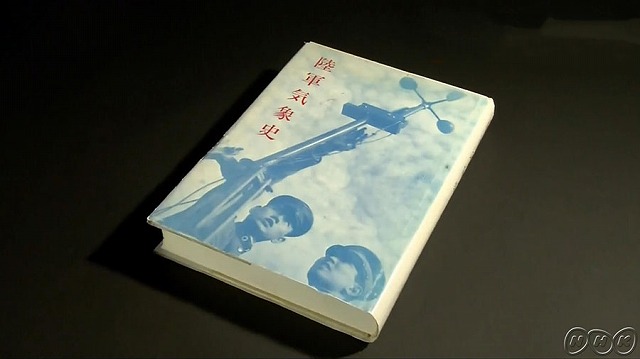

太平洋戦争で使われた「ゼロ戦」など旧日本軍の軍用機にまつわる研究が、戦時中に山形県の蔵王で行われていたことを示す文献が、ことし新たに見つかりました。退役した軍人がまとめた文書の中に、蔵王での研究についての記述が残されていたのです。

山形大学の柳澤文孝教授は長年蔵王にまつわる資料を集めていて、今回、古書店でこの書籍を見つけました。書かれていたのは、陸軍が新たな観測機器を開発し飛行機への氷の着き方を研究していたという記述でした。時期は太平洋戦争が始まった昭和16年からとありました。

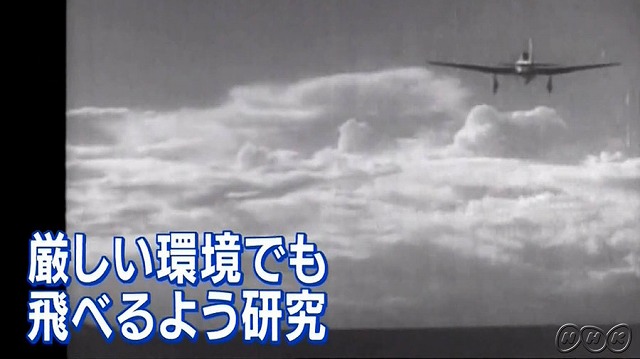

アジアや北方へと戦線が拡大し軍用機の役割が大きくなる中で、氷点下の厳しい環境でも確実に飛べるよう研究していたとみられます。

柳澤文孝教授:

「飛行機に着氷すると、氷の重さで、あるいはプロペラが回らなくなって飛行機が落ちてしまいます。それを防止するために、着氷を観測する新しい施設を作ったということですね」

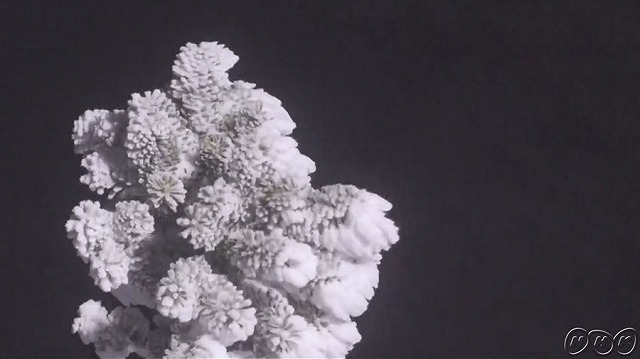

研究はどんな場所で行われていたのか。柳澤教授は研究現場だったとされる蔵王の山頂付近を訪ねました。今はスキー場のリフト小屋がある標高1400メートル付近には、かつては山小屋があり、戦時中、軍が使った記録がありますが、何をしていたかはわかっていませんでした。美しい樹氷で知られる蔵王で、山小屋を拠点に、氷が付く様子の研究が進められていたのです。

「周辺に樹氷ができていますから、着氷の研究するには一番いいところだったんだろう」と、柳澤教授は考えています。

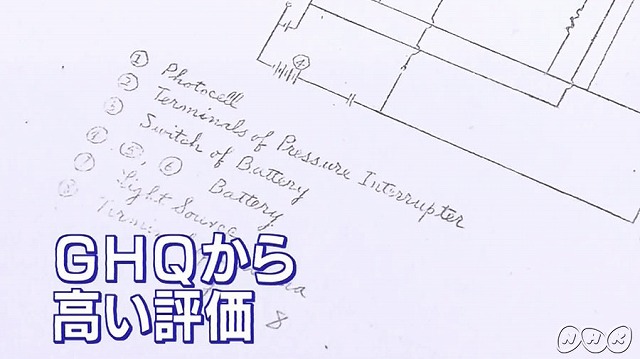

今回見つかった文献によると、当時ここで開発されていたのは高い高度での氷の着き方を調べる新たな観測装置でした。気球に付けて飛ばし、上空でデータをとる「ラジオゾンデ」と呼ばれる機器の一種です。ラジオゾンデは現在も気象庁などで使われていて、柳澤教授は蔵王での研究がその先駆けになったと注目しています。

研究内容は終戦後にGHQに報告され、アメリカ側から高い評価を受けていたことも分かりました。

柳澤文孝教授:

「世界的に見ても最先端の研究だったため、GHQからも予算を出すから研究しないかという申し入れがあったくらい、進んだ研究をやっていたのだと思います」

こうした研究がされていたことは、地元でも知られていません。70年以上前、蔵王でひそかに行われていた当時最先端の軍事研究について柳澤教授は、今の気象観測の礎になったと考えています。

柳澤文孝教授:

「戦時中に行われた研究、今まで全く知られていなかったのが明らかになった。現在の研究機器の開発や観測につながってきていると思う。こういうものをもとにしてどういう風に発展していったのか明らかにしたい」

氷の着き方を観測するラジオゾンデは昭和20年に完成しましたが、材料不足でデータの収集に必要な数を作れず、実際に観測活動を始めることはできないまま、終戦を迎えました。研究をしていた陸軍のメンバーのなかには、戦後気象庁に移り、気象の観測や研究に従事した人もいるということです。