この画像は、地震計が記録した波形です。戦時中の昭和20年、横浜市で観測されたものですが、地震の揺れではありません。戦時中の気象台の観測記録は、気象データと戦争との密接なかかわりと、当時の職員たちの苦悩を今に伝えています。

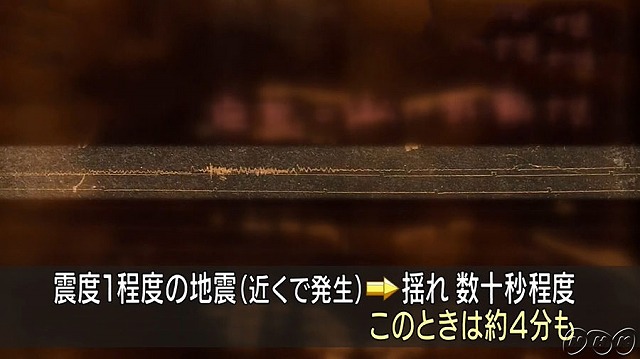

資料は横浜地方気象台の鍵のかかる地下室に、厳重に保管されていました。地震計の記録紙です。昭和20年5月29日、最大で震度1程度の揺れが観測されていましたが、注目されるのが揺れの長さです。

すぐ近くで発生した同じ震度1程度の揺れの地震の場合、一般的な継続時間は数十秒程度です。しかしこのときはおよそ4分も続いていました。

原因はアメリカ軍による空襲でした。40万発近い「焼い弾」が投下され、少なくとも3700人が犠牲になったとされる「横浜大空襲」の震動が記録されていたのです。記録紙には赤い文字で「空襲ニ依ル振動ナリ」と書かれていました。

横浜大空襲を体験した小野静枝さんは、当時、13歳の女学生でした。駅に停車していた電車の中で空襲にあったときの様子について、「大雨が一瞬で降ったような、ザーって音がするとバタンバタン落ちてくるんですよ。地響きまであげて、電車からホームまでぐらぐら揺れたわけです」と語っています。気象台に残されていたデータは空襲の恐ろしさを伝える重要な記録だと考えています。

小野静枝さん:

「証言を裏付けるこうしたデータは大事。よく残っていた」

当時の観測データは、ほとんど国民の目に触れることはありませんでした。軍事作戦に欠かせないとして、天気予報も含めて公表しないよう軍部が命じていたからです。

戦時中に中央気象台、今の気象庁に勤務していた乙部功さんは、せっかく把握した気象情報を国民に伝えられなかったことについて、当時の気象台の職員は、悔しい思いをしていたといいます。

乙部功さん:

「観測をして天気図をひいていると台風がきたりするのがわかる、わかるけれど家族にもいえない。日本みたいに自然災害の多い、災害がくるまでの時間が短い、そういう国でそういう(気象の)情報が入ってこないということは、もうたいへんなことです」

国民から隠され続けた気象観測の記録の中には、戦争末期の悲惨な状況を示したものも残されていました。激しい地上戦が繰り広げられた沖縄です。昭和20年4月、アメリカ軍が沖縄本島中部に上陸、その後、南部に侵攻しました。この間も沖縄の気象観測は続けられていました。

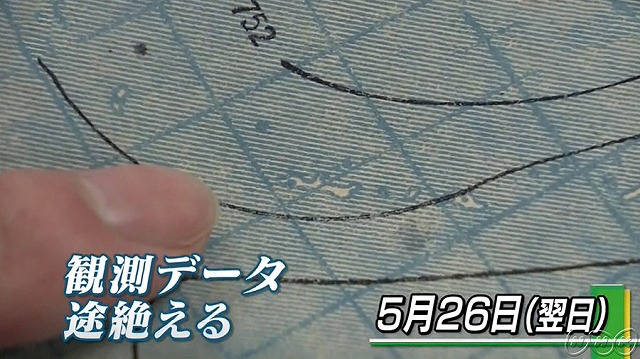

しかし昭和20年5月26日の天気図には、前日に記録されていた天気や風向きなどが何も記されていません。データが途切れる直前、気象台の観測拠点はアメリカ軍の攻撃を受けていました。気象台の職員は追われるように南部へ移動を始めました。

6月1日、再び、データが記録され始めていました。このときアメリカ軍はすぐ近くまで迫っていましたが、その後もデータは途絶えながらも送られ続けました。最後にたどり着いたのは本島最南端、今の糸満市でした。データは沖縄戦の終結直前の6月20日まで送られていました。当時、現場では何があったのか。

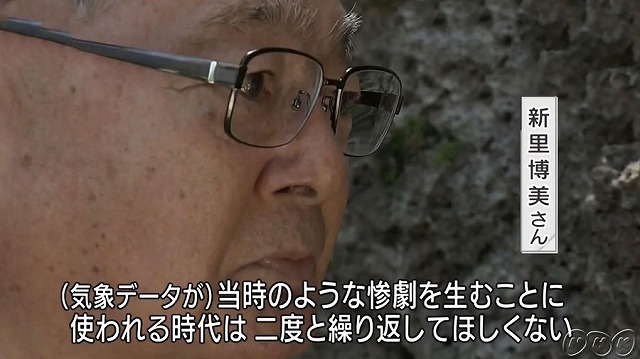

その手がかりを持つ人を訪ねました。新里博美さん、終戦直後に生まれ沖縄の気象台の職員として勤務しました。新里さんは、戦時中に観測にあたった先輩職員の音声記録を持っていました。

(音声テープより)「ここにいたらわれわれは間違いなく全滅する。頼む、誰でもいいひとりでもいいから生き残ってくれ」

声の主は、喜瀬宏さんです。おととし亡くなりました。喜瀬さんたちが命がけで観測し、本土に送り続けたのは風向きや風速、雲の量などのデータでした。

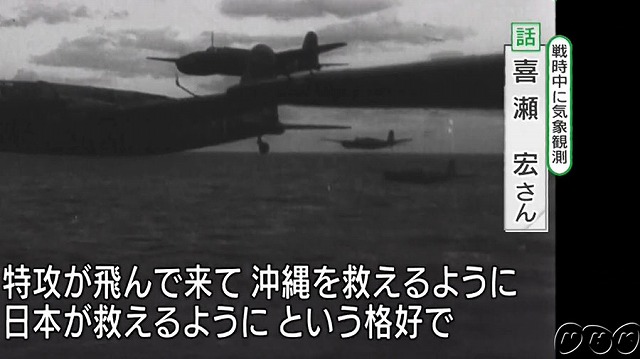

なぜデータが必要だったのか。特攻隊が沖縄に向けて出撃する際の判断に使われたのです。喜瀬宏さんは「特攻機が飛んでくるのは気象通報しかないんだということで。特攻が飛んで来て沖縄を救えるように、日本が救えるようにという格好で、最後まで気象観測した」と説明していました。

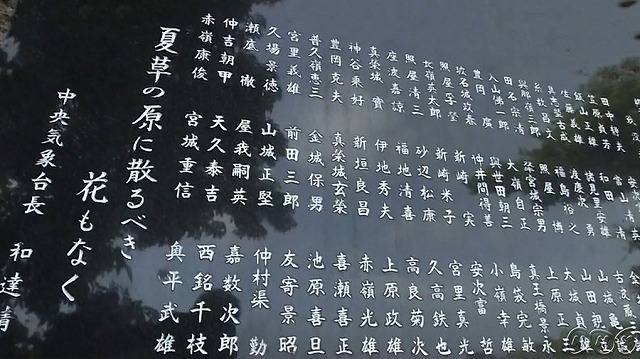

糸満市にある慰霊碑には、犠牲になった気象台職員の名前が刻まれています。沖縄本島では33人が亡くなりました。生き残ったのは喜瀬さんを含め数人でした。戦後72年。体験を受け継いだ新里さんは、こうした悲劇を繰り返さないでほしいと強く願っています。

新里博美さん:

「身の危険も顧みずこうして観測をつづけて、それが特攻を呼び寄せて若い命の死に結びつくような本当に悲しい、つらい気象業務ではなかったのかなと思います。当時のような惨劇を生むようなことに使われる時代は二度と繰り返しては欲しくないという思いが強いです」