太平洋戦争のあと、生死がわからないまま戸籍上、死亡したことになった人の数はおよそ2万人にのぼります。国は、昭和34年に特別措置法を作り、そうした人たちに「戦時死亡宣告」をして戸籍上死亡したことに出来るようにしました。しかしその中には戦後の混乱の中、孤児となり海外で生き抜いてきた人も少なくありません。

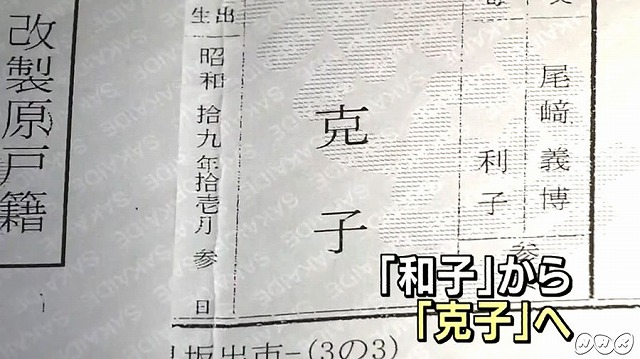

埼玉県所沢市に住む矢嶋克子さん、72歳。ことし6月、戦時死亡宣告の取り消しが認められるまでは、「和子」という名前でしたが、戸籍を回復し、自分の本来の名前の「克子」に変えました。

矢嶋さんは、昭和19年11月に満州で生まれました。戦後すぐに親と生き別れ、1歳のときに現地の日本人夫婦に引き取られました。養父は著名な脳外科医だったため、中国共産党にそのまま現地で働くよう強く求められ、矢嶋さんも幼少期を中国で過ごすことになりました。

そんな矢嶋さんが養子であることを知ったのは10歳のとき。近所の人から「あなたはもらわれてきた子よ」と聞かされたのです。

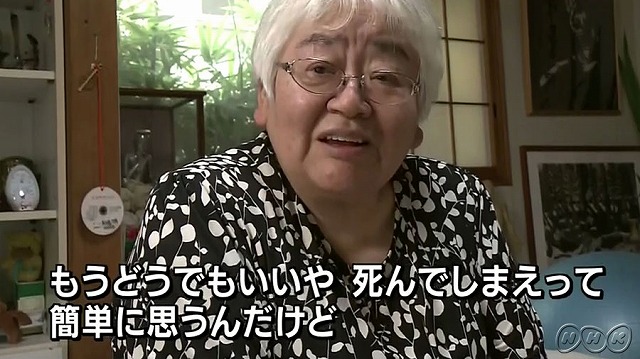

「私は親に捨てられた」と大きなショックを受けた矢嶋さんは、養父母に自分の出自について聞けないまま、自暴自棄になっていたといいます。「何か困難なことに直面すると、『もうどうでもいいや。死んじゃえ』ってなげやりに生きていた」矢嶋さんは当時をそう振り返りました。

昭和33年、13歳になった矢嶋さんは養父母とともに日本に帰国しました。高校卒業と同時に家を出て、20歳で結婚。2人の子どもに恵まれ、円満な家庭を築きました。しかし「親に捨てられた」という思いはずっと抱えたままだったと言います。そんなとき、矢嶋さんを大きく変える出来事がありました。

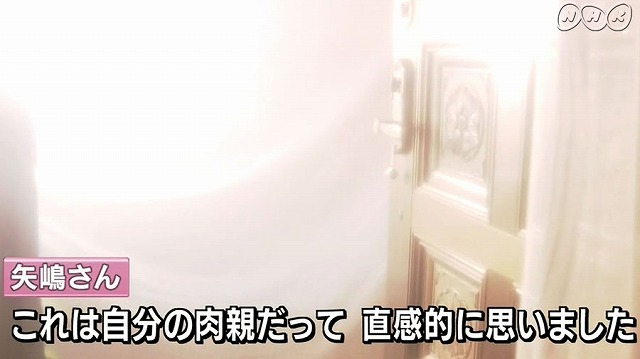

昭和48年、29歳になった矢嶋さんのもとをひとりの女性が訪ねてきました。矢嶋さんは、その女性を見たとたん、直感的に自分の身内だと分かったそうです。その時の様子を、「全身に鳥肌が立ち、冷たい氷水を浴びせられたような衝撃が体を走った」と語っています。

その女性は旧満州で離ればなれになった3歳年上の実の姉でした。矢嶋さんと同じように日本人の夫婦に引き取られていた姉は、ずっと矢嶋さんを探していたというのです。そして、実の両親のことを語りはじめました。

父は香川県出身の医師で、母は看護師。仕事で満州に渡り、そこで矢嶋さんら姉妹が生まれ、家族6人で暮らしたといいます。しかし日本が戦争に負けると、父はシベリアに抑留され、母は現地の収容所ですぐに病気を患い亡くなってしまったそうです。

そしてその母は、亡くなる前に矢嶋さんたちきょうだいを育ててくれる日本人家庭を必死に探し、あとを託したというのです。これまで「親から捨てられた」と思いながら生きてきた矢嶋さんは、実の母が死ぬ間際まで自分を生かそうとしてくれていたことに衝撃を受けました。

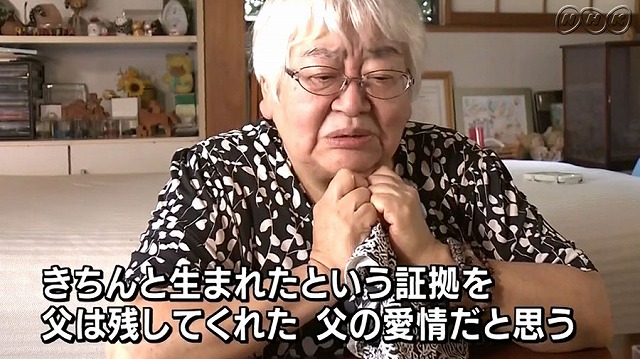

矢嶋克子さん:

「子どもたちの面倒を最後まで見られなくて、赤ちゃんまで人に託すようなことになるわけでしょ。『この子たちを生かそう』っていう母の強さ、偉大さを知って、自分の中ですべてが変わっちゃって」

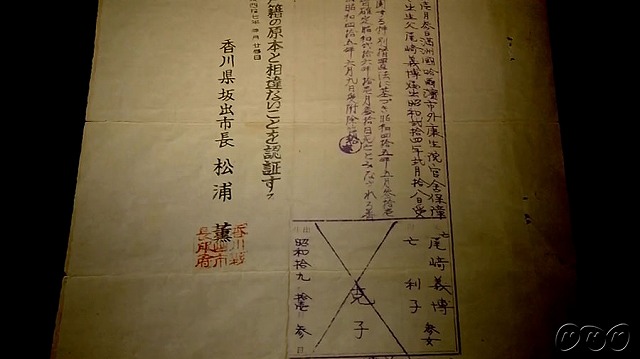

そして父も自分のことを思ってくれていました。姉が持っていた戸籍の写しには、シベリアから帰国した父が、矢嶋さんをあらためて戸籍に入れていた記録が残されていました。「きちんと生まれた証拠を残してくれたのは、父親の愛情だと思う」矢嶋さんは自分がいつか帰ってくると信じて待った父を思い、涙ながらに語りました。残念ながら、父は姉の訪問の10年前に亡くなっていましたが、「親は私を捨てたんじゃない!むしろ生かそうとしてくれた!生きて欲しいと思ってくれたんだ!」そう強く感じたといいます。

実の親の愛情を知った矢嶋さんは、自分と同じような境遇の中国残留孤児の役に立ちたいと、支援活動に尽力するようになりました。ちょうど日中国交正常化がなされた後で、残留孤児の存在がマスコミに大々的に報じられるようになり、支援の輪が広がっているときでした。矢嶋さんは堪能な中国語をいかして通訳として病院の付き添いをしたり、生活の相談にのったりしていました。また月に2回、中国の歌や踊りを楽しめる交流会を開いていました。

実は私(取材者)が矢嶋さんと出会ったのも、2年前にこの交流会を取材したのがきっかけです。よき相談相手として頼られている矢嶋さんに声をかけ話を聞いているうちに、矢嶋さんが“戦時死亡宣告”によって戸籍上、死んだことになっていることを知りました。そして「自分の戸籍に戻りたいけど、健在である養母に言い出せない」と迷っていると話してくれました。中国で孤児となった矢嶋さんを育て、一緒に日本に連れて帰ってくれたのは、養父母です。「その恩を考えると、悲しませるようなことは言い出せない」と、矢嶋さんの心はずっと揺れていました。しかし去年の夏、養母が亡くなったことで新たな一歩を踏み出してもいいのではないかと思えるようになったといいます。

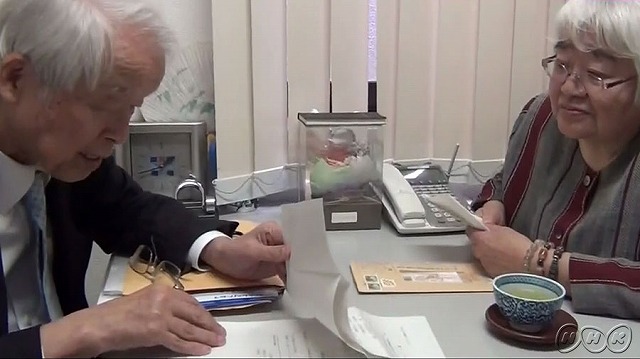

矢嶋さんは弁護士に相談し、裁判所へ必要な書類を出したり、姉との間でDNA鑑定を行ったりと、半年間かかって戸籍を回復させました。そしてことし6月、ようやく、70年以上名乗ってきた「和子」という名前から実の親がつけてくれた「克子」に戻りました。私(取材者)が「克子に戻って何か変わりましたか?」と尋ねると矢嶋さんは、「本当の親の戸籍に戻って最期を迎えたいと思っていたけど、戸籍を変えてみたら『克子』としてもっと生きたいと思うようになったの」と笑顔で話してくれました。

終戦から72年。矢嶋さんが支援活動をしている中国残留孤児の中には、今もかつての矢嶋さんのように「自分は捨てられた」と思っている人がたくさんいます。

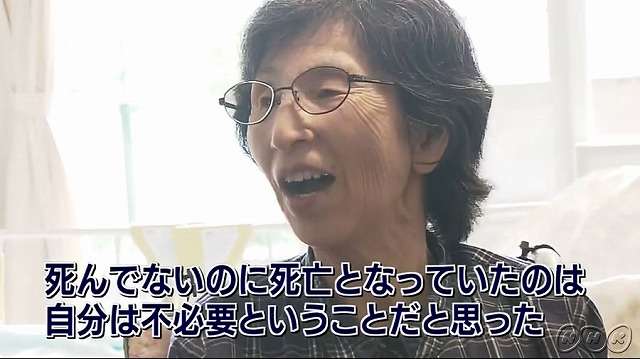

先日、私は矢嶋さんに同行して戦時死亡宣告を受けていた女性を訪ねましたが、女性は「死んでいないのに死んだことにされて、私は要らない人間だって思われたようだ」と話していました。 矢嶋さんは「克子」と名乗るようになった自分だからこそ、何かできることがあるはずだと考えています。

矢嶋克子さん:

「孤児になったいきさつは、捨てられたんじゃなくて、やむをえずそうなったはずなので、捨てられたと思っていようが、惨めと思っていようが、この社会の中には必ず誰かがそばにいるし、自分もそんな存在になってあげたい」

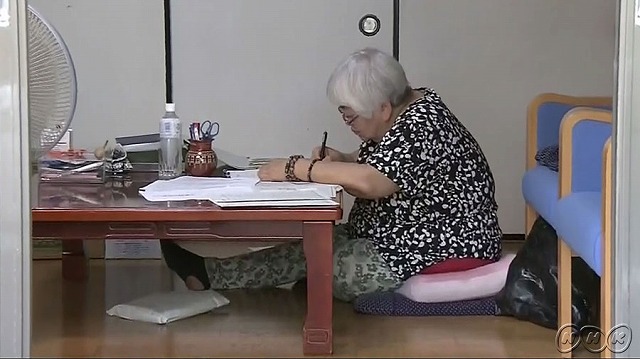

今、矢嶋さんが新たに取り組みはじめたことがあります。自分が関わってきた残留孤児の人たちの人生を書き残すことです。戦争に翻弄されながらも力強く生き抜いてきた壮絶な彼らの人生が「確かにあった」という証しになればと考えています。文章の最後には、矢嶋さん自身の人生の証しとして「克子」と署名するつもりです。