第2次世界大戦中、捕虜だったオランダ人男性は日本への恨みを抱いたまま亡くなりました。その息子もまた、日本への不信感を持っていました。その不信感を断ち切った1人の被爆者の願いとは。

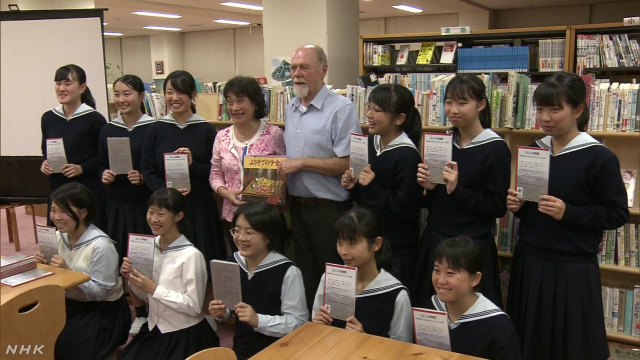

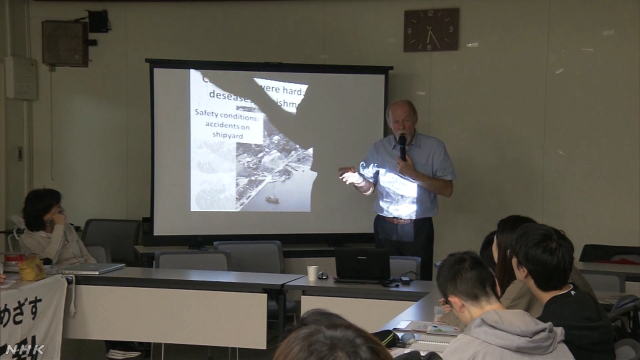

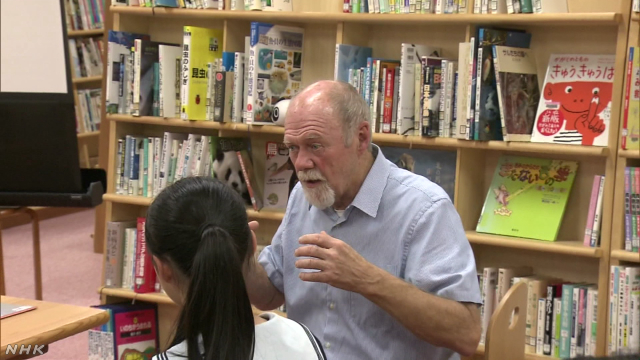

ことし10月に長崎市で、オランダと日本との交流を進めているNPO「日蘭イ対話の会」が企画した、高校生向けの講義が開かれました。

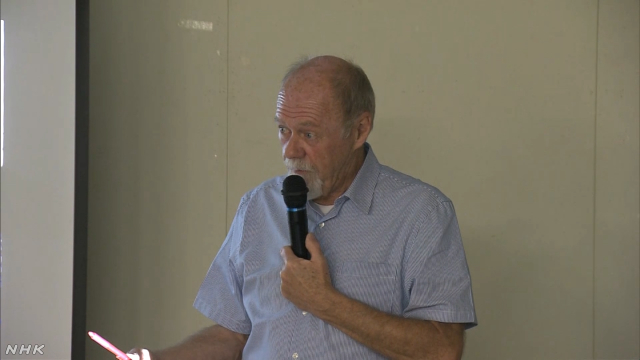

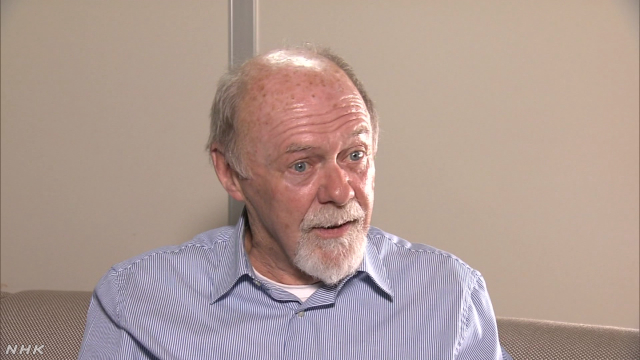

オランダ人のアンドレ・スクラムさん(71)が、第2次世界大戦中に日本軍の捕虜になった父親のヨハンさんと長崎との関わりについて、生徒たちに話しました。

アンドレ・スクラムさん:

「みなさんは、もちろん長崎市に投下された原爆については知っていると思いますが、捕虜収容所については知っていましたか?」

高校生:

「長崎市の学校では、原爆について学びますが、捕虜については学びません」

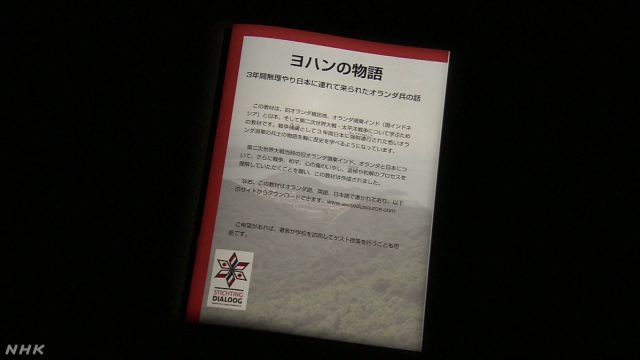

スクラムさんは、アムステルム大学の生命科学の教授を退いたあと、父親の戦争体験を調べ、24ページの教材「ヨハンの物語」を書きました。

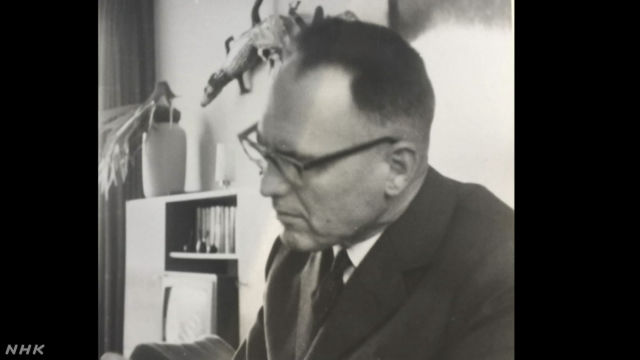

物語の主人公である父親のヨハンさんは、オランダ海軍の水兵としてオランダ領東インド、今のインドネシアに派遣されていました。しかし1942年、攻めてきた日本軍に捕らえられ、長崎市の捕虜収容所に入れられます。当時23歳でした。

講義でスクラムさんは、父親たちの捕虜収容所での過酷な生活について、「ひどい懲罰が行われ、監視員が捕虜を殴ることもあった」と語りました。

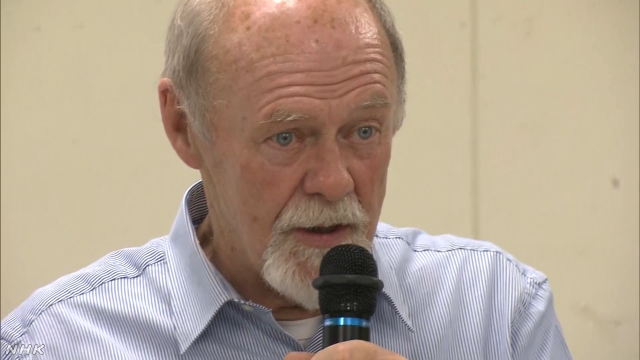

そして70年前あまりに父親が捕虜として過ごした長崎で、日本の若者に戦争を語ることになった自分に言い聞かせるように、こう呼びかけました。

アンドレ・スクラムさん:

「みなさんは、きょう初めて、捕虜について知ったんですよね。それは、大事な気づきです」

第2次世界大戦中、日本は国内に約130か所の捕虜収容所を設け、約3万6000人の捕虜を炭鉱や造船所などで働かせました。

このうち約3500人が収容所で亡くなっています。

[POW(Prisoner Of War=戦争捕虜)研究会調べ]

そのうちのひとつが、ヨハンさんが入れられた長崎市郊外の香焼地区にあった、福岡俘虜収容所第2分所です。

捕虜たちは十分な食料や医療が与えられずに造船所で働かされ、やせていったと言います。70人余りが命を落としました。

収容所を生き延びたヨハンさんは、戦後、オランダに帰国して結婚し、生まれた子どもが、スクラムさんです。

ヨハンさんは1993年75歳で亡くなるまで、ずっと日本に恨みを抱いていたと言います。

アンドレ・スクラムさん:

「父は死の間際まで、戦争中のことを決して忘れませんでした。父は本当に苦しんでいたのです」

スクラムさんも、父親を苦しめた日本に不信感を抱いていました。

4年前の2015年、スクラムさんの気持ちを変える出来事がありました。

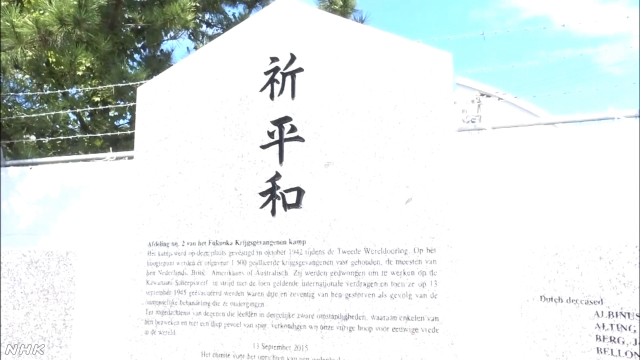

長崎市の捕虜収容所の跡地に捕虜を追悼する石碑が、市民の募金によって建てられたのです。

石碑には「この地で苦難の日々を送ったすべての方々を偲び、私たちの過ちを反省し、世界の恒久平和を願って、この碑を建立します」と刻まれました。

除幕式には元捕虜や捕虜の遺族が招かれ、スクラムさんも出席しました。

アンドレ・スクラムさん:

「長崎市民による捕虜に対する哀悼と敬意、そして和解と平和を象徴する石碑でした。うれしい出来事で、とても感動しました」

被爆地の長崎には、原爆など戦争の被害を伝える石碑は数多くあります。しかしこのように、戦争の加害の面に触れた石碑はまれです。

石碑を建てるために奔走したのが、ことし7月に亡くなった被爆者の井原東洋一さん(享年83)でした。

井原さんは海外にも出かけて被爆体験を語り、核兵器廃絶を訴え続けてきました。

その中で感じたのは、一方的に被害を訴えるだけでは理解が得られないということだったと、井原さんは生前に繰り返し話していました。

井原東洋一さんの生前のインタビュー:

「加害の歴史を無視して被害は語れないんです。私もあちこちの国々に行って原爆の被害の惨状を語ってきましたけれど、それだけでは相手に伝わらない。当時の誤りをちゃんと認めて、私たちも反省すべきだという意味を込めて、この石碑を作ったわけです」

被爆者として「加害」にも思いをはせてきた井原さんの存在を知って、スクラムさんもかつての敵、味方を超えて、戦争の悲惨さを伝えようと考えるようになりました。スクラムさんにとっても、大事な気づきとなったのです。

アンドレ・スクラムさん:

「井原さん、そして、慰霊碑を建てるのに携わった多くの人たちが私を変えたのです。オランダ人も日本人も、共に戦争の苦しみを分かち合えたからです」

そしてスクラムさんが3年間かけてまとめたのが、「ヨハンの物語」です。

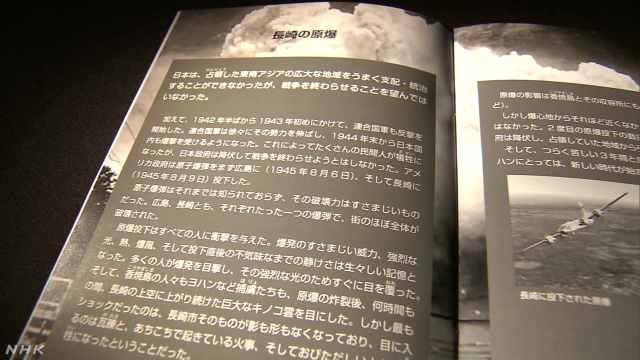

この中では捕虜収容所のことだけではなく、長崎の原爆の被害についても「一度におよそ7万人が亡くなり、その後も原爆の放射能の影響で、何年にもわたって多くの人が亡くなった」と説明しています。

そしてスクラムさんは、「戦争を引き起こしたのは日本だが、戦争の責任がすべての日本人にあるわけではない。日本人の多くはむしろ被害者なのだ」と書いています。

さらに「第二次世界大戦が終わった後、オランダは植民地オランダ領東インドを戦前の状態に戻そうとした」「多くの犠牲者が生まれた」と、オランダの加害の面についても触れています。

アンドレ・スクラムさん:

「戦争は、みんなにとって悪なのです。多くの命が失われ、多くの家族が崩壊するだけです。勝者も敗者もいません。それが私が伝えたいことです」

「ヨハンの物語」は、日本語版より先にオランダ語版と英語版が作られました。

内容はまったく同じです。スクラムさんが、敵、味方の関係を超えた戦争の被害を、どの国の人にも同じように伝えたいと考えたからです。

オランダではすでに30回ほど学校を訪問し、「ヨハンの物語」の出前授業を行なっています。

スクラムさんは今回の長崎訪問で、日本の高校生に初めて「ヨハンの物語」を語りました。最終日に訪れた、長崎市内の高校の平和学習部では、生徒たちが被爆者から話を聞いたり、核兵器廃絶を求める署名を集めたりしています。

スクラムさんの講義が終わると、生徒から質問が出ました。

高校生:

「アメリカが投下した原爆についてどう思いますか?」

アンドレ・スクラムさん:

「私にとって、非常に難しい質問です。あのとき、原爆が投下されなかったならば戦争が長引き、父親は捕虜収容所の中で亡くなっていたかもしれません。そうすれば私は生まれず、ここに存在していません。しかしだからと言って、それが原爆を正当化する理由にはならないと思います」

高校生:

「若い世代はこれからどうやって平和の大切さを伝えていくべきでしょうか?」

アンドレ・スクラムさん:

「コミュニケーションがもっとも大事だと思います。世界に発信することも重要です。私もあなたたちの活動をオランダに伝えたいと思います」

捕虜の追悼碑を建てるのに奔走した長崎の被爆者の井原東洋一さんは、亡くなる前に「ヨハンの物語」を受け取り、「教材にまで発展するとは考えていませんでした。非常にうれしい」と話していました。

そして亡くなる直前まで、「ヨハンの物語」を長崎市の学校に広めようと働きかけていました。

敵、味方を超えて戦争のむごたらしさ、平和の尊さを伝えていくという1人の被爆者の強い思いは、オランダ人捕虜だった男性の息子に引き継がれました。

スクラムさんはオランダで、「ヨハンの物語」の出前授業を続けるとともに、来年(2020年)再び長崎を訪れることにしています。