終戦の日を「知らない」 ・・・ 14%

NHKが平成29年に18歳と19歳を対象に行った世論調査で、14%が終戦の日を「知らない」と答えました。

「令和」の時代に、戦争をどう伝え残していくか。

今の子どもたちにも身近に感じられる「学童疎開」を通じて、小学生に戦争を伝えていこうというプロジェクトを、数年後に廃校になる富山県内の高校生たちが立ち上げました。

富山県の山あいにある南砺市(なんと)の南砺福光高校では、地域の歴史を伝える授業に力を入れています。

太平洋戦争末期に福光地区には、当時の東京女子高等師範学校附属国民学校、今のお茶の水女子大学附属小学校の児童100人余りが疎開していました。

生徒たちは学童疎開について学ぶなかで、疎開児童と共に過ごした地元の人たちが、数えるほどしか残っていないことを知ります。いずれも80代から90代で、今、自分たちがその証言を聞き取って記録しなければ記憶も体験も失われてしまうと考えました。

昭和33年に創立された南砺福光高校は少子化で生徒数が減り、3年後に廃校が決まっています。教員たちは、母校がなくなる生徒たちに後世にも残る活動に取り組んでほしいと、学童疎開の歴史を小学生向けの教材にすることを提案し、去年末にプロジェクトが動き出しました。

この日、生徒たちが話を聞いたのは、地元で母親が疎開児童を受け入れていた90歳と85歳の兄妹です。当時小学生で、疎開児童たちと一つ屋根の下で暮らしていた田嶋絹子さん(85)は、ふるさとを思いながら過ごす同年代の子どもたちの姿を覚えていました。

田嶋絹子さん:

「疎開児童の皆さんは毎日夜になると、東京の方に向かってご両親にあいさつされてから眠っていました。食べ物に困り、私たちも苦しい生活でしたが、同じ子どもでもまったく知らない土地で過ごす疎開児童の苦労は、本当に大きいものだったろうと思います」

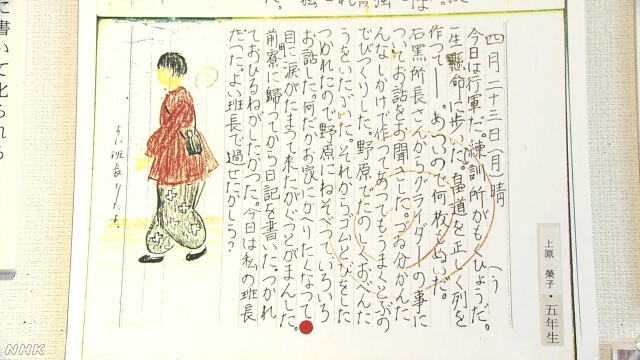

疎開していた当事者の体験を知る手がかりになったのは、子どもたちが残していた絵日記でした。ことし4月、富山市で疎開児童の絵日記を紹介する展示会が開かれ、そこには戦争の犠牲になった子どもたちが、孤独や空腹に耐えて過ごした日々がつづられていました。

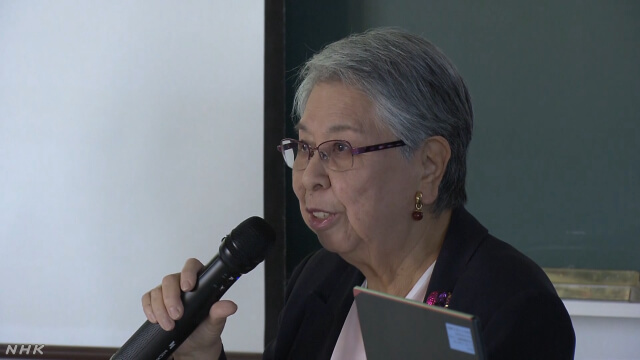

この絵日記を描いた児童のひとりが体験を伝える活動をしていると知り、生徒たちは高校の授業に招きました。今は山梨県に暮らす美川季子さん(84)は、10歳の時に南砺市に疎開し、終戦後までの約1年を過ごしました。

美川季子さん:

「汽車で到着するまで18時間かかったんですね。夕方暗くてみぞれが降っていて、下は雪どけでぐちゃぐちゃで、厳しい寒さの中、どこまで行くのか説明もないままずっと歩いたんです。それが、すごい子ども心に辛く悲しかった」

「とにかく食べ物がなく、わらびやゼンマイを取りに行って自分たちで食料を集め、イナゴも捕って食べていました」

親から引き離され見知らぬ土地で過ごした辛い日々。冬に白菜を運ぶ時は手があまりに冷たくて、途中で息を吹きかけながら歩いたこと。終わりが見えない戦争の中で、家に帰ることだけを毎日願っていたこと。

美川さんは「たとえ戦争に行かなかったとしても、しわ寄せは子どもたちにやってくる。私の日記でいうと、私の戦争が終わったのは東京に帰った時。戦争が終わって福光にいても、私たちの場合はまだ戦争は続いていた」と話し、「学童疎開は子どもたちにとって戦争そのものだった」と強調しました。

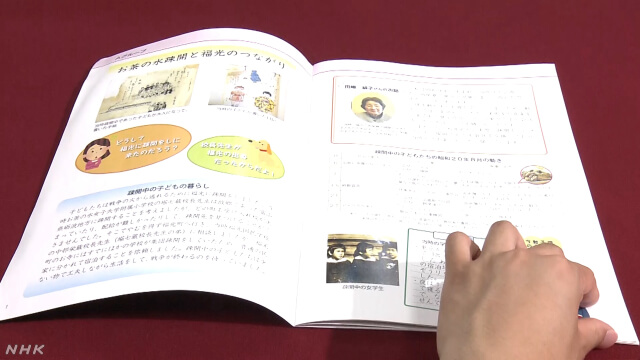

初めて地元の戦争の歴史に直に触れた生徒たちは、実際に子どもたちが使っている教科書も参考にしながら、約7か月かけて体験者の絵日記や写真も盛り込んだ教材を完成させました。

8月1日、生徒たちは疎開児童が通っていたお茶の水女子大学附属小学校を訪れ、教員や美川さんをはじめ疎開を体験した卒業生を前に、教材の内容を発表しました。

生徒の発表:

「平和とは、という質問に対しておっしゃっていたのが、ご飯が食べられること、命があること、家族と一緒にいられること。私たちがいつも当たり前だと思っていることが戦争中は当たり前ではないことを知り、考えさせられました」

発表を聞いた美川さんは「戦争が遠いことになってしまっているので、改めて掘り起こしていただけるのはありがたいことです。命と平和と自由は、本当に当たり前にあるようで実はそうじゃないってことを、皆さんぜひ自覚していただきたい」と語りました。

生徒たちは教材づくりのプロジェクトを通じて、体験者の思いを受け継ぐ責任感を抱き、今後は教材を地元の小中学校や図書館にも提供するほか、子どもたちに直接歴史を伝える出前講座を行いたいと考えています。

男子生徒のひとりは、「僕たちが勉強したことは絶対に将来の子どもたちにもつながりますし、学童疎開の歴史を様々な場で、これからの子どもたちに紡いでいきたい」と話していました。

ふるさとで幼い子どもたちが体験した戦争を、身近なものと捉え始めた生徒たちが、記憶を途切れさせてはいけない、自分たちが受け継がなければという思いを深めていく姿が、印象に残りました。

若い世代にとって戦争は時代とともに遠のいていきますが、親から引き離され、穏やかな日常を奪われる苦しみは、今の子どもたちにも共感できるのではないか。令和の時代に戦争を語り継ぐための、ひとつの視点を得ることができた取材でした。

この記事のニュース動画はこちらをご覧ください