戦後74年のことし、戦時中の学童疎開について調査や語り部活動を続けてきた大阪の団体が、解散することになりました。

親から引き離される不安、空腹や仲間からのいじめ。学童疎開の記憶や戦争の悲惨さを会が解散したあとも語り継ぎたいと、思いを新たにする人もいます。

先月、大阪で開かれた「国民学校と学童疎開を考える会」の集いです。会員の大半が80代になる中、最後の集まりになりました。

9月末の解散を前に疎開を体験した人たちが語りました。ある女性は「夜はひもじくて、疎開先の納屋にあったぬかを火鉢で焙烙(ほうろく)の上にのせ、煎って食べました。下の弟2人が栄養失調で亡くなりました。もう戦争は嫌です」と訴えました。

若い世代に戦争の記憶をつなぎたいという思い。その一方で止まらない会員の高齢化。最後となった集いを取材する中で「組織としてやっていくにはみな80代だから無理。残念だけど」などという声が聞かれました。

太平洋戦争の末期、当時の政府は米軍による本土爆撃に備えて、都市部の子どもたちを地方に一時移住させることを決めました。

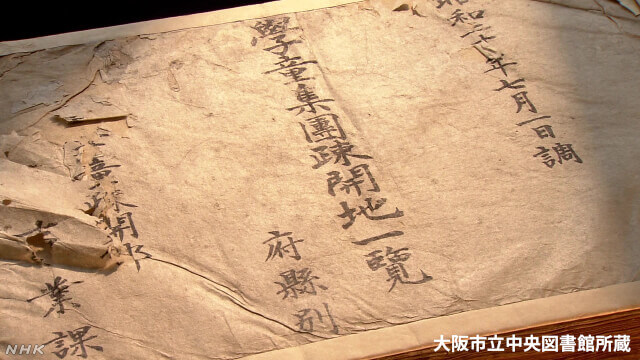

これは大阪市立中央図書館に所蔵されていた当時の資料です。

大阪市からは6万5000人あまりが学童集団疎開をし(19年9月末時点)、疎開先は島根県や愛媛県など12の府県に及びました。

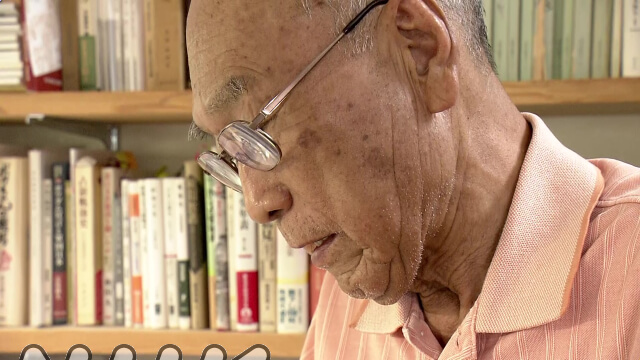

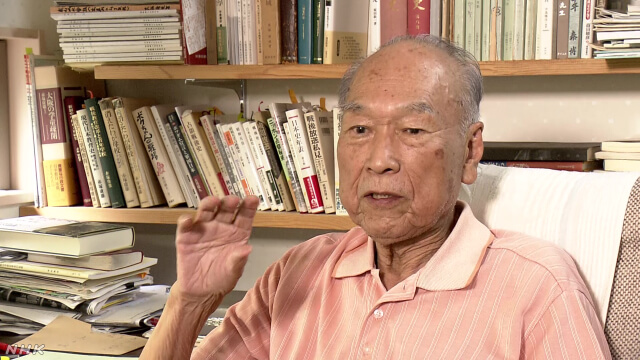

会の副会長の赤塚康雄さん、84歳です。50年に渡り学童疎開を研究してきました。

赤塚さんは戦時中は京都の郊外に住み、疎開した子どもたちを受け入れる側でした。同じ世代の子供たちがどんなに苦しい思いをしていたのかは、十分に知りませんでした。

学童疎開の調査や聞き取りにのめり込むようになったのは、戦後、大阪市で小学校の教員になってからでした。自分の教え子と同じ年頃の子どもたちが、家族と引き離された不安から、互いに傷つけ合うところまで追い詰められたことに強い憤りを感じたからです。

赤塚康雄さん:

「子ども達の中にも分裂みたいなのが出来ますね。食べ物の取り合いをする、強いものはたくさんせしめる。そういう世の中というか社会を、疎開先でつくっていた」

家族と離ればなれで生活していたときの気持ちを、赤塚さんに打ち明けてくれた疎開経験者がいます。吉田房彦さん、83歳です。8歳からの1年2ヶ月を、疎開先の滋賀県で過ごしました。

吉田房彦さん:「お父さんお母さんお休みなさいって大阪の方を向いて一斉に挨拶してから寝るんですけど、あちこちでしくしくと泣き出す声が聞こえました。お母ちゃんお母ちゃん迎えに来て、帰りたいなんて言えないですよ。非国民ですよ、それを言ったら」

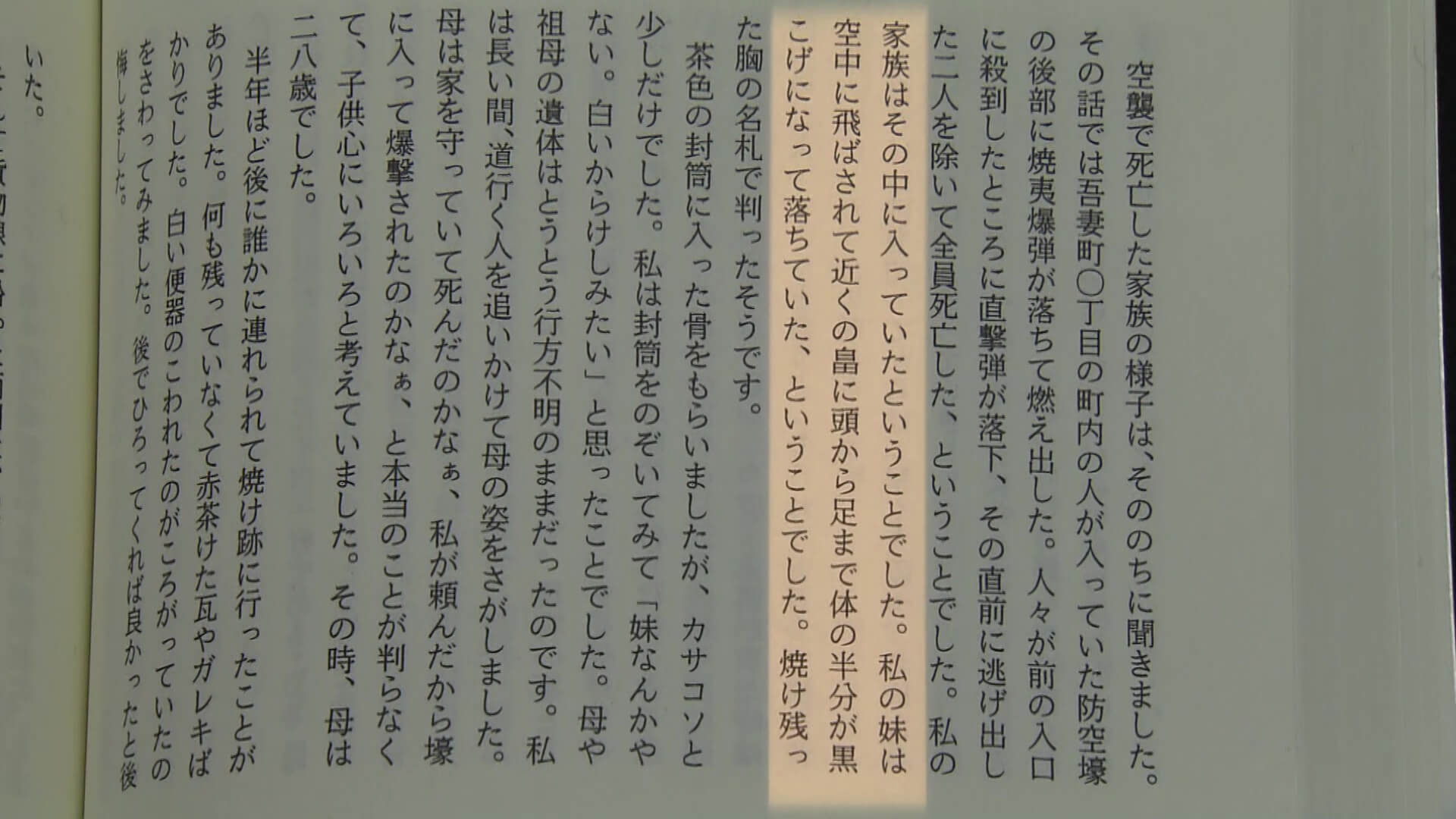

さらに手記として、疎開体験の文集に寄せてくれた女性もいました。女性は疎開している間に空襲で家族全員を亡くしました。まだ、8歳でした。文集には女性の過酷な体験が記されていました。

「私の妹は体の半分が黒こげになって落ちていた」「茶色の封筒に入った骨をもらいましたが、少しだけでした」「母や祖母の遺体はとうとう行方不明のまま」「私は長い間、道行く人を追いかけて母の姿をさがしました」

赤塚さんは「子どもは生き抜く術がありません。理不尽ですけどね、これが戦争です。こういう子どもを二度とうんではいけない。戦争が起こったら同じことがおきます」と話していました。

子どもたちに大きな犠牲を強いた学童疎開。体験者たちは同じことが繰り返されてはならないと思いを強め、紙芝居などを通じて若者たちに語りかけています。

学生たち:「大変だったんろうなと思いました」「実際に体験した方たちがどんなにつらい気持ちになったんだろうって考えたら、戦争はだめだって思いました」

戦後74年。学童疎開の経験者で作る会は解散しても、語り継ぐのは私たちしかいない。赤塚さんは今後も学童疎開の研究を続け、正確な記録を論文にまとめたいとしています。

赤塚康雄さん:「戦争というものは、政府や国は『終わった』と言ったところで終われるんです。しかしわれわれ子どもは市民は、戦争はいつまでたっても大きくいえば、終わらないんですよ。だから伝えなきゃいけないと思ってます」

この記事のニュース動画はこちらをご覧ください