“僕たちは歴史の過去を変えることは決してできないが、映画で歴史の未来を変えることはできるかもしれない”

「時をかける少女」や「転校生」など、さわやかな若者たちを描いた映画で知られる広島県出身の映画作家、大林宣彦さんが、監督人生の集大成ともいえる作品として取り組んでいるのが、「原爆」の映画です。

「不可能」と自ら考えていたテーマに、81歳を超えた巨匠が今なぜ挑むのか。

大林宣彦監督:

「僕たちは反戦映画を描く資格は無いと思っています。なぜなら僕たちが大日本帝国の正義を信じて『鬼畜米英』といって戦っていた世代ですから。

ただ、戦争の嫌なこと、むなしいことだけは、しっかりと子どもであるが故に感じて体験していますから、「反戦」とはいえませんが「厭戦」という資格はある。80歳まで生きているからには、原爆を描く責務があると思っています」

来年春以降に公開予定の映画、「海辺の映画館-キネマの玉手箱」。現代の若者たちが過去の日本にタイムスリップし、広島に原爆が投下されるまでの歴史を追体験していく物語です。

映画の最後に登場するのが、原爆で9人のメンバーが犠牲になった移動演劇隊「桜隊」です。慰問公演のため滞在していた広島で被爆した「桜隊」の悲劇に、大林監督は光をあてようとしているのです。

太平洋戦争の戦局悪化に伴う劇場の閉鎖や徴兵で、当時の俳優たちは活躍する場を失っていきました。残されたのは、各地の国民学校や軍需工場などで国威発揚のための慰問公演を行う、「移動演劇隊」だけ。

終戦の年、昭和20年に結成されたのが「桜隊」でした。メンバーは15人。その中に、今回の映画に登場する丸山定夫と園井惠子がいました。

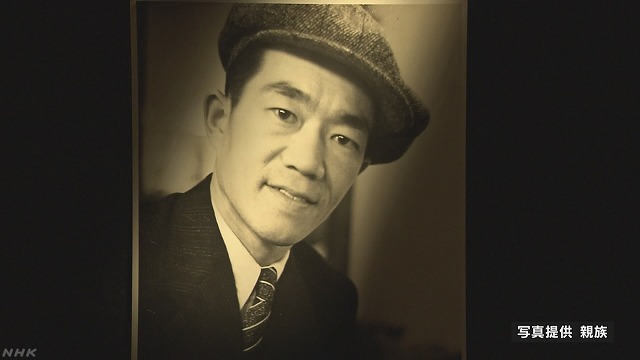

桜隊のリーダーの、丸山定夫。舞台などで「坊ちゃん」や「忠臣蔵」から海外の演劇作品まで幅広い役柄を演じ、「新劇の団十郎」とも称された名優でした。

高村光太郎「必死の時」より:

「人は死を急がねど死は前方より迫る。死を滅ぼすの道ただ必死あるのみ」

丸山が戦時中にラジオ放送で朗読した音声が、NHKに残されていました。なんとしても戦争を継続していくという覚悟すらうかがわせる、重く、硬い口調でした。

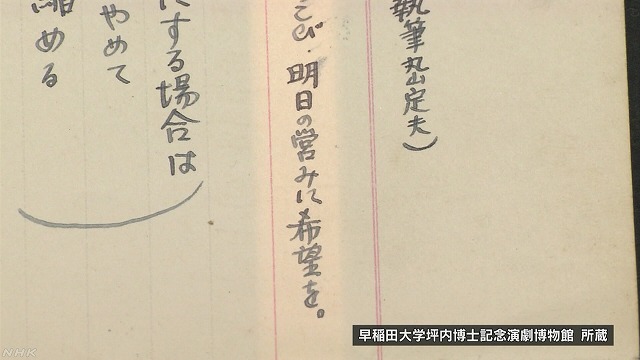

しかし丸山が理想とする演劇の姿は、全く別のものでした。早稲田大学の坪内博士記念演劇博物館には、丸山が「桜隊」を結成する前に書いたとみられる、劇団の結成草案が残されていました。

「面白く、分かりよいもの、親切なやり方、日本人としてのよろこび、明日の営みに希望を」

「秘」と赤字で記されている文書は、戦時下で公表されていなかったものとみられています。戦時中であっても、演劇で人々を少しでも明るくしたいという丸山の願いがうかがえます。

女優、園井惠子。岩手県出身の園井は、幼い頃から雑誌で見た宝塚歌劇団に、憧れを抱いていました。そして昭和4年、16歳の時に家族の反対を押し切って、夢の宝塚の世界に飛び込んでいきました。

「舞台に立つことは苦しいがそしてまた楽しい。苦しみの中から、喜び、希望がわく」

男役や三枚目などさまざまな役柄をこなして、演技力を磨いていった園井。昭和18年には映画「無法松の一生」で国民的スターだった阪東妻三郎の相手役を務め、映画や舞台女優としても飛躍が期待されるようになりました。

演技を通して希望を伝えたかった丸山定夫と、自身の夢を追い続けた園井恵子。国策の宣伝に使われ、表現の自由はほぼ無いに等しいものの、俳優として演じたいと2人は「桜隊」に参加したのです。

昭和20年6月。「桜隊」は広島市に拠点を移し、中国地方の国民学校などで慰問公演を続けていました。そして8月6日。

この日は、次の公演先の山口県に向けて移動する予定の日でした。爆心地から約1キロ離れた宿舎で朝食を取っていたメンバーたちの上空で、原爆が炸裂したのです。

大けがを負った丸山は、広島県の宮島にある寺に身を寄せました。終戦の翌日、8月16日。丸山は、仲間に見守られながら息を引き取りました。

戦争が終わったことを聞かされていた丸山は最期に、「やっと自由に芝居ができる」と言い残したといいます。

園井惠子は、奇しくも8月6日が誕生日でした。奇跡的に無傷で、神戸の知人宅に逃げ込みました。

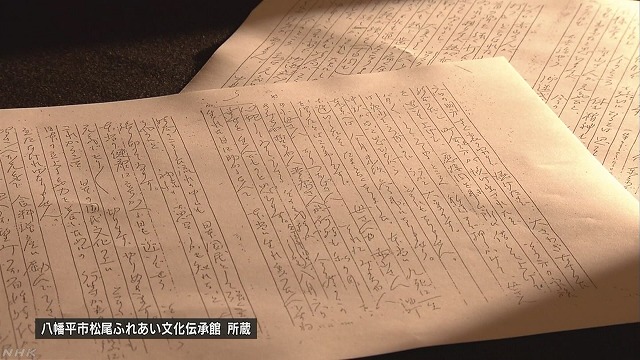

終戦の2日後。園井はふるさと岩手の母親に、無事を知らせようと手紙を送ります。そこには、演劇で日本の復興に役立ちたいとの希望がしたためられていました。

園井の手紙より:

「本当の健康に立ち返る日も近いでしょう。そしたら元気でもりもりやります/これからこそ日本国民文化の上にというよりも、日本の立ち上がる気力を養うためにも何らかのお役に立たなければなりません」

しかし、そのわずか4日後。園井は原爆症の症状で急激に体調を崩し、帰らぬ人となりました。32歳の若さでした。

自由な演劇が許されないまま散った「桜隊」。同じ表現者の立場から大林監督は、「原爆」をテーマにした今回の映画で「桜隊」を取り上げた理由について、次のように話しています。

大林宣彦監督:

「反戦、庶民の自由な暮らし、幸せ、平和などについて一切描くことができないまま、芝居をやっているということがどれだけつらいことだったのか、想像に難くない。そのような状況下でも演劇を信じて芝居を続け、その結果、原爆で亡くなったというのはなんとも痛ましい。そのことを生き残った僕たちは伝えなければならない」

先月、映画製作の合間を縫って広島市の平和公園を訪れ、原爆慰霊碑に手を合わせた大林監督。車いすで生活し、がんの闘病生活を続けています。

40以上の映画を作ってきた大林監督は、映画が産んだ最高の哲学は“ハッピーエンド”だと語ります。しかし今回、人生の集大成として臨んだ大林監督が”ハッピーエンド”を描くために選んだ題材は「原爆」。”ハッピーエンド”とは正反対の「原爆」を選んだ理由はなぜなのか。大林監督の答えです。

大林宣彦監督:

「僕たちは歴史の過去を変えることは決してできないが、映画で歴史の未来を変えることはできるかもしれない。映画を見た人、一人一人が一人一人の努力でもって平和を導いてけば、きっと世界の平和をたぐり寄せることができる。きっと平和な世の中を実現することができる。これが僕の考えるハッピーエンド」