戦争で孤児になった女の子は実の親を知らないまま、5歳の時に里親に引き取られました。その後は仕事や家庭にも恵まれましたが74歳になった今、朝起きるとなぜか涙がこぼれてしまいます。

「わたしはどこの誰なのか。わからないままでは死ねない」

戦後74年。女性は人生の空白を埋める旅に出ました。

女性は、北海道江別市に住む谷平仄子(ほのこ)さん(74)。

仄子さんと夫の昌彦さん

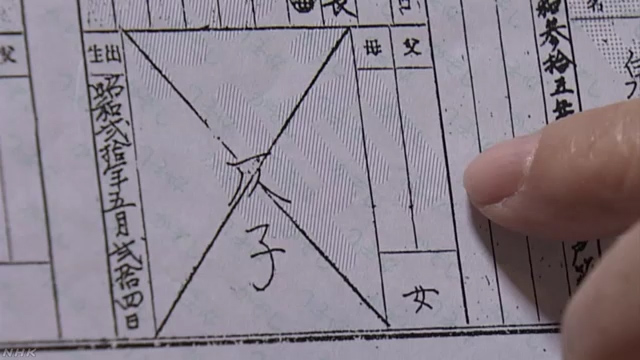

実の親を知らないで育ちました。戸籍の父母の欄は、空欄のままです。

幼少期の記憶の始まりは、戦争孤児を保護する埼玉県の施設から。その後5歳で里親に引き取られて北海道で育ちました。

知らされていたのは、戦争で孤児になったということだけ。戦後の食料難の時代に引き取り、育ててくれた養父母の苦労を考えると、実の親について聞くことはできませんでした。

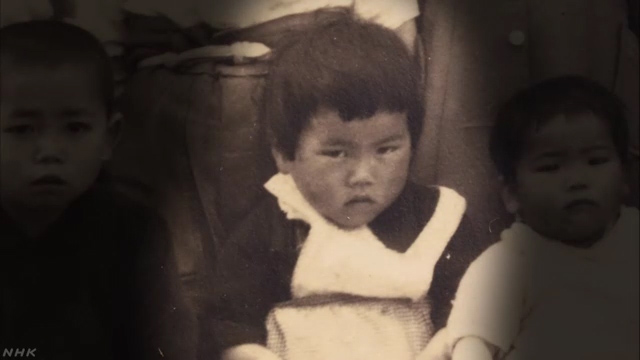

幼い頃の仄子さんと養母

仄子さんは大学に進学して教師の職に就き、27歳で結婚。子どもにも恵まれました。

その後、里親が亡くなり、仄子さんも70代を迎えた頃、戦争のドキュメンタリーやドラマをこれまで以上に見るようになりました。

戦争孤児は戦後12万人以上いたとされる

沖縄戦や空襲の被害者、原爆被爆者に残留孤児。

その体験談を食い入るように見つめる中で、ある思いが浮かんできました。

「わたしはどこの誰なのか。わからないままでは死ねない」

これまではわからないままでいいと思ってきたことが、心の中で抑えきれないくらい大きくなってきました。

朝起きると、なぜか涙がこぼれてしまうこともあったといいます。去年の秋、仄子さんは夫と2人で、記憶の空白を埋める旅に出ました。

最初に訪れたのは、里親に引き取られる前に過ごした埼玉県加須市の児童養護施設です。

終戦後まもなく、キリスト教の宣教師によって建てられ戦争孤児を保護していました。とっくになくなっているだろうと思っていた施設は、今も子どもたちを受け入れていました。

施設ができた当時の写真を見せてもらうと、幼い仄子さんがいました。最前列でカメラを見つめ、ただひとり、両足ともはだしで写っていました。

仄子さん:

「当時は皮膚が弱かったため、私はいつも素足でいたんです。かゆいから靴を履いていなかったのかもしれない」

一枚の写真が、忘れていた記憶をよみがえらせました。

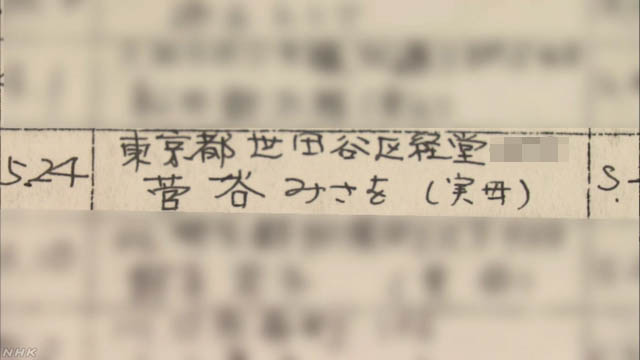

施設に残された児童名簿には、自身の名前も残っていました。その横には「菅谷みさを(実母)」と書かれていました。初めて知る実母の名前でした。

仄子さん:

「菅谷みさをさん、この人が私の母なんですね。これまで知りたい知りたいと思っていたんですが、会いたいという気持ちに変わりました。まるで幼い子どもに戻ってしまったような気持ちです」

実母が今も生きているなら90歳前後。会いたい気持ちが芽生えた仄子さんが息せき切って向かったのは、名簿に住所が記されていた世田谷区の区役所でした。戸籍や住民票を調べようとしたのです。

しかし、親子関係を証明できるものがないとして、情報を提供してもらえませんでした。諦めきれない仄子さんは、地図を頼りに実際の住所で母親の消息を尋ねました。

しかし、聞いても聞いても、母を知っている人はいませんでした。74年もの歳月が経った東京で、母の名前以上の情報は得られませんでした。

北海道に戻った仄子さんは、実の親につながるかもしれない、ある情報を得ていました。行政にも、里親に引き取られた経緯などの記録が残されているというのです。

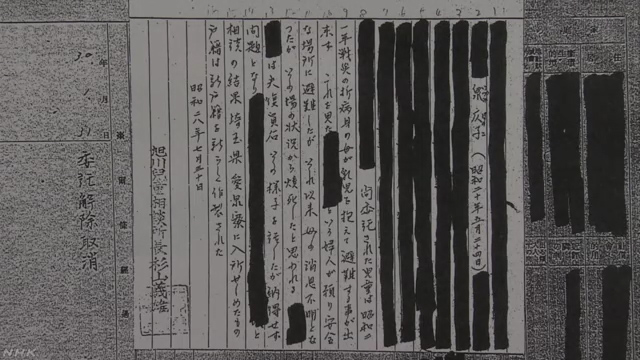

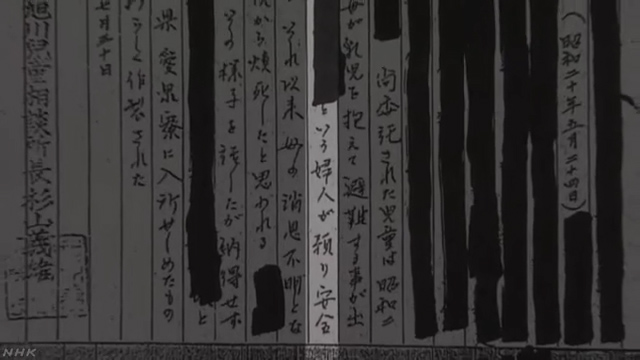

仄子さんは、情報公開の制度を使って北海道庁に記録の開示を請求。その一部が去年12月に公開されました。そこには、思いがけない事実が記されていました。

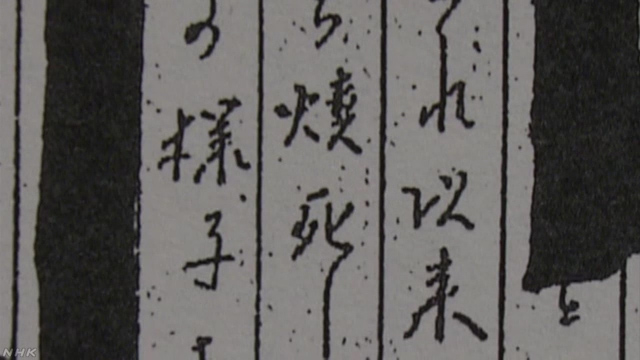

開示された記録より一部を抜粋:

「戦災の折病身の母が乳児を抱えて避難する事が出来ず これを見た××××という婦人が預り安全な場所に避難したが それ以来母の消息不明となったが その場の状況から焼死したと思われる ××××は夫復員後、その様子を話したが納得せず問題となり××××と相談の結果 埼玉県愛泉寮に入所せしめたもの 戸籍は新戸籍を新しく作製された 昭和28年7月30日旭川児童相談所長」

それは、母親と離ればなれになった時の状況です。戦争中、病気だった母親が仄子さんを抱えて空襲から避難できず、焼死したと見られることがわかりました。

仄子さん:

「母の命の引き替えでわたしが生きているのは現実なわけですから。お墓で眠っているかもしれないけども、本当にすがりつきたいです」

仄子さんは、意外な心境も語ってくれました。

「母の胸に抱かれていた時間があった。そういう実感を持っていいんだな。わたしにも親がいたという実感を持つことができ、気持ちが落ち着きました」

わずかな情報から想像する、母と一緒だった情景。名前しか分からなかった時よりも、母がそばにいてくれたことが感じられて心が落ち着くというのです。たとえそれが空襲の最中のことであっても。

人生の空白を埋めるということの意味が、少しだけわかった気がしました。

文書からはもう1つ衝撃的なことがわかりました。

母子の様子を見た別の女性が仄子さんを預かって、2年以上の間、育てたと見られることです。 ただ、その女性の名前は黒で塗りつぶされ、判読できなくなっていました。個人情報保護の点から、道庁が非開示としたためです。

この女性は一体、誰なのか。実母について何か知っているのではないか。1文字でも見えないかと、仄子さんは黒塗りの部分を太陽の光に透かしてみたりもしたそうです。

断片的な情報をもとに想像力を膨らませ、人生の空白を埋めたいと願っている仄子さん。しかし、個人情報保護という壁が、戦争孤児のそんなささやかな思いを遮っているのです。

仄子さん:

「戦争をしたのは国です。その戦争によって親と引き裂かれた子どもがいる。私はまだ現在進行形なんです。終わってないんです。そこを忘れてもらっては困るんです。それなのに出自に関する事実を真っ黒に塗りつぶされて、なんと無慈悲でしょうか。行政の人はすべて読むことができるのに、なぜ当事者である私は見ることができないのでしょうか」

弁護士と対応を協議

仄子さんから相談を受けた広田拓郎弁護士は

「仄子さんがどんな親に育てられたかは、自分が何者であるかを考える上で最も根幹となることであり、それを知ることは憲法で保障された権利である。また、助けてくれた女性は、その後施設に入所させるまでの2年間、仄子さんを養育したと見られ、家族同然で、その情報は開示されるべきだ」と話し、支援を約束してくれました。

その後、仄子さんは北海道庁に黒塗りの部分の開示を求める手続きを行いました。9月には審査会で意見を述べる予定です。

こうした状況について、孤児の戦後史に詳しい立教大学の浅井春夫名誉教授は、国の戦争孤児に対する支援の欠如を指摘します。

浅井名誉教授:

「戦争孤児に親の情報を提供するのは本来、戦争を起こした国家の責任です。それなのに、孤児に出自を知らせない。それは国による長期のネグレクトとも言えます。

国は、孤児の戦後史などに関する調査や情報の集約を行う機関を設けるとともに、出自を知りたい孤児を支援する相談窓口を設ける必要があります」。

戦後の混乱で置き去りにされた戦争孤児。その数は12万人にのぼります。そして当時幼かった子どもたちが、今人生の晩年を迎えています。

生い立ちを知ろうとしても74年という月日と個人情報保護の壁が立ちはだかり、1人の力では難しいのが現状です。戦争で親を奪われ、それでも戦後を精一杯生きてきた人に、仄子さんのような苦悩を強いることのないよう、すみやかな支援が望まれます。