「この傷を撮りなさい」と言って自ら服を脱いだ男性。

写真家は「申し訳ない」という思いを抱えながら、ケロイドが広がる背中にカメラを向けました。託されたのは「被爆」の事実を後世に語り継いで欲しいという、覚悟ともいえる思いでした。

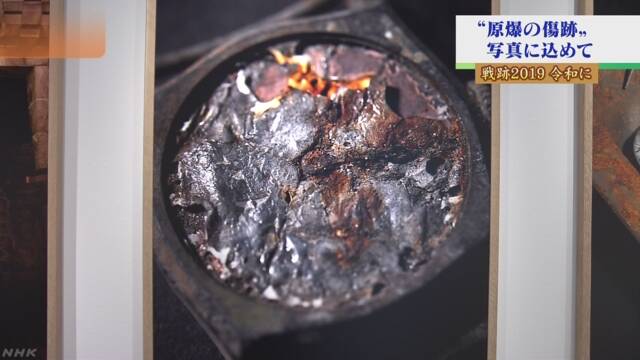

時が止まったままの腕時計。爆心地から1キロで被爆し、猛火に襲われた政田造さん(当時17歳)の、白骨となった遺体のそばにありました。

ぼろぼろになったスカート。4歳だった山根富美枝さんは、広島市の祖父母の家の玄関先で、閃光を浴びました。祖父母とともに亡くなった富美枝さんが、その時はいていたものです。

東京・新宿区のギャラリーで開催されている写真展には、原爆の熱線や爆風で犠牲となった人々の、遺品や遺構を写した70枚の写真が並んでいます。

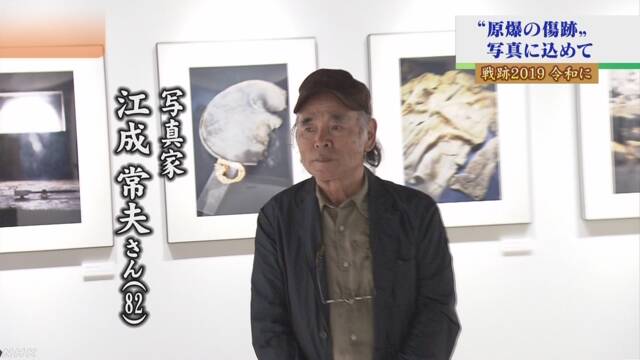

撮影した写真家の江成常夫さん(82)は約半世紀にわたって、戦争の負の歴史を写真で表現してきました。

今回の写真展では、一瞬で多くの命を奪った原爆の暴力性や罪深さを作品に込めました。

江成常夫さん:

「この見るに堪えないような形を残した遺品の裏には、それぞれに亡くなった人たちがいる。遺品は犠牲者の“いのちの証し”と考え写真を撮ってきました」

江成さんは戦後アメリカに渡った「戦争花嫁」と呼ばれる日本人女性や、中国残留孤児など、戦争に人生を翻弄された人々を記録し続け、写真界の芥川賞ともいわれる木村伊兵衛写真賞などを受賞し、高い評価を得てきました。

中でも向き合い続けてきたのが原爆被害です。約50人の被爆者を訪ね歩き、取材を重ねてきました。

忘れられない出会いがあります。長崎市の谷口稜曄さん。16歳で被爆し熱線で背中が真っ赤に焼ける大やけどを負いました。日本原水爆被害者団体協議会の代表委員も務めた人です。

被爆当時の状況について聞きたいと訪れた江成さんに、谷口さんはこう声をかけました。

「この傷を撮りなさい」

そして自ら服を脱いで、背中の傷跡を撮影するよう促したのです。

過酷な傷を撮影することに申し訳なさを感じていた江成さんは、このときその身をさらしてでも原爆の残虐性を伝えようとする谷口さんの、「覚悟」を受け取ったといいます。

江成常夫さん:

「谷口さんには傷跡を表にすることで、原爆悪がもたらす本当の意味での痛みを伝えたいという思いがあった。その背中に、核はあってはいけないという心の叫びのようなものを感じた私は、写真を通して受け継いでいこうと思ったのです」

江成さんはこの夏、1冊の写真集を発表しました。

タイトルは「『被爆』 ヒロシマ・ナガサキ いのちの証」

原爆の被害にあった当時のままの遺品や遺構を通して、犠牲となった「いのちの証し」を表現しようと考えたのです。原爆投下から74年、戦争の記憶が薄れて被爆者が減っていくことへの危機感のあらわれでした。

爆心地から600メートルで被爆した、当時13歳の堀尾英治さんの学生服。やけどで皮膚に張り付いた服を、母親が切り取って脱がせましたが、4日後に亡くなりました。

当時12歳だった渡辺玲子さんの弁当箱。学徒動員先で被爆し、遺体が見つからないなか、炭と化したごはんと豆のおかずだけがあとに残されました。

江成常夫さん:

「遺品には亡くなった人の魂が宿っている。ものが語る言葉、いわゆる原爆悪に対する言葉を、レンズを通して遺品に込めようと考えたのです」

「戦争の記憶を残せる人を育てたい」江成さんはいま、若者に戦争の記録を残していってほしいと活動しています。

その1人、大学3年生の養田純奈さん(20)は、江成さんの写真展を訪れた際、渡辺玲子さんの弁当箱の写真を前に足が止まりました。日常が突然奪われたことに大きな衝撃を受けて、この夏広島を訪れました。

養田純奈さん:

「戦争はどこかひと事というか遠い存在でしたが、写真は心に刺さってきました。戦争をひと言で片付けてはいけない、そこには一人一人の人生があったんだと」

大学院生の土屋りゅうさん(23)は、まずは身近な戦争を記録していこうと、祖母から空襲体験を詳しく聞き取るようになりました。

土屋りゅうさん:

「戦争は自分とは切り離せないもので、その時代の先に今の自分がいるのだと感じました。それと同時に戦争の記憶が受け継がれなくなってしまう危機感も持つようになりました」

「もっと戦争を知りたい」次の時代に残せる作品を目指して、いま土屋さんは全国各地の戦跡を撮り始めています。

「“戦争の記憶”なんていうことばで簡単に片付けられるものではないと思うが、伝えていきたい」

と語る土屋さんに江成さんは、

「その視点を持つこと自体が貴重なことなので、ぜひ続けていかれるといい」と、穏やかに励ましのことばを送りました。

「この傷を撮りなさい」被爆者のことばに向き合い続け、写真で表現してきた江成さんは、74年たったいま、歴史と向き合おうとする若者を後押しすることも、自分の使命だと強く感じています。

江成常夫さん:

「僕は80歳を過ぎて、残された時間は非常に限られている。若い人にバトンタッチする役割を果たして、写真やことばを通して過去を語り継ぐことにつながっていけば、未来への展望も開けていくのではないか」

今回の取材を通じて、誰より江成さんの作品やことばに揺さぶられたのは、記者である私自身だったと思います。

人間が生んだ戦争や原爆という負の歴史に翻弄され、命を奪われ涙を強いられてきた人たちの声を、どこまでわがこととして捉えてきただろうか。自分の覚悟と責任感を問われる思いでした。

「この傷を撮りなさい」

このことばは私にも、そして今の時代を生きるあなたにも託されたバトンなのではないかと思うのです。もう2度と、あのような無残な「いのちの証し」を生まないために。