「私ひとりで開けてしまっては、兄の無言の帰りのようでつらくて」

太平洋戦争に出征した兄が、岡山市の自宅に残した木箱を大事にしてきた女性がいます。

70年以上、開けずにずっと守ってきましたが、ことし1月、開けました。

遺品と初めて対面した女性は、平和の尊さを訴えます。

(岡山局記者 内田知樹)

その木箱があるのは、岡山市西部の足守地区にある住宅です。

市の中心部から1時間ほどの山あいの集落に、伊賀節子さんを訪ねました。

築100年以上の住宅にひとりで暮らす節子さんは、現在95歳。

戦後、その木箱を大切に保管してきました。

大きさは縦が30センチ、横が55センチ、高さが20センチほど。

旅行のトランクのようにも見えます。

「手文庫」と呼ばれるものだそうです。

90年以上前に作られ、金具はさびていますが、板にひび割れもなく、ふたの開け閉めもスムーズです。

伊賀節子さん

「この箱は、兄が小学校に入ったときに、『自分のものだけを入れなさい』と父が買い与えたものなんです。当時、私たち家族は父の仕事の都合で滋賀県に住んでいたのですが、岡山に帰ってきたあとも兄はこの箱を大切にしていました。ただ、中に何が入っているのかは伝えずに入隊してしまいました」

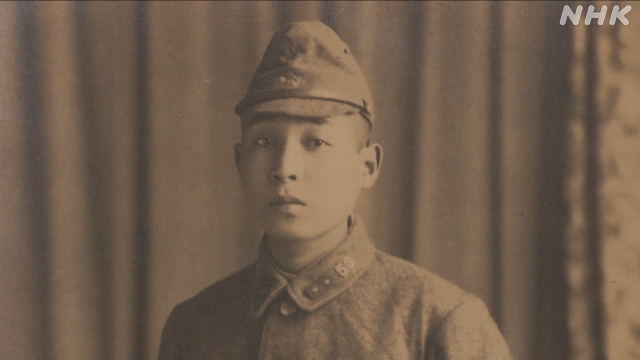

この持ち主は、節子さんの3歳年上の兄、伊賀英雄さんです。大正13年に4人きょうだいの長男として生まれました。

きょうだいは早くに父親を亡くしました。

節子さんと2人の弟は英雄さんから勉強を教えてもらい、困りごとの相談にも乗ってもらいました。

父親の代わりのような存在だったといいます。

伊賀節子さん

「末っ子の出産のあと母親が体調を崩し、生まれたばかりの弟は、代わりに育ててくれる人に預けることになりました。1年ほどたって弟は自宅に帰ってきたのですが、最初はあまり誰にもなつきませんでした。それでも兄が、いろいろと世話をしてあげたら兄になついてきたんです。本当にきょうだい思い、そして親思いの優しい兄でした」

昭和19年9月、英雄さんが19歳で兵庫県の陸軍の歩兵部隊に出発したあと、節子さんが2階の部屋で見つけたのが、この木箱でした。

節子さんによると、英雄さんは日本軍の憲兵となるための学校に合格し、東京で学ぶ予定でしたが、戦況が悪化。

朝鮮半島に臨時に設けられた学校に入学し、卒業後はピョンヤンに赴任したそうです。

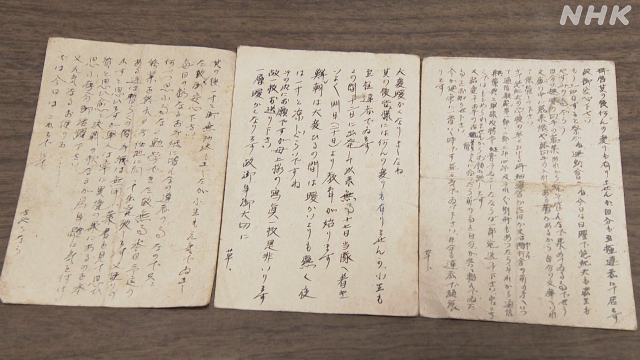

節子さんのもとに届いた手紙には、慣れない朝鮮半島の気候を知らせたり、節子さんたち家族を気遣ったりすることばが並びます。

母親の写真を送ってほしいと、お願いしてきたこともありました。

手紙は昭和20年6月ごろまでは届きましたが、やがて連絡がつかなくなりました。

節子さんは終戦後、母親を助けながら2人の弟と懸命に生きてきました。

しばらくすると外地から復員した人たちが、一家の暮らす地域に戻ってきましたが、2年たっても3年たっても、10年たっても兄は帰ってきませんでした。

消息を知りたいと役所を訪ねましたが、何も分かりません。

あるとき兄の知人に「仏にしてあげたほうがいい」と諭され、節子さんは役所に「戦病死」として死亡届を出しました。

終戦から20年以上たった、昭和43年のことでした。

昭和27年に母親を看取り、弟たちも独立しました。

兄の英雄さんの死亡届は出したものの、戦地から遺骨も遺品も返ってこないのに、死んだとは納得ができませんでした。

唯一のつながりである箱の中を、見る気持ちにはなれなかったといいます。

伊賀節子さん

「時々、この箱にどんなものが入っているのだろうかと思いました。開けてしまおうかとも思いました。でも無事に帰ってきたら一緒に開けて、戦争に行く前の生活を振り返って、笑い合いたかった。私がひとりで開けるということは、兄の無言の帰りのようでつらくて結局、開けることができずに70年以上たってしまいました」

節子さんに転機が訪れたのは、兄の死亡届を出してから50年以上がたった去年11月のことです。

戦時中のことを聞きたいと、地元の人たちが訪ねてきました。

当時の暮らしや兄の出征について話すなかで節子さんが思い出したのが、2階に置いたままになっていた木箱でした。

自分にもし、なにかあったらどうなるのだろうと思いました。

ことし1月。節子さんは箱を初めて開けました。

中には英雄さんが10代前半のときに使用していた手帳やノートなど、その数、約100点。

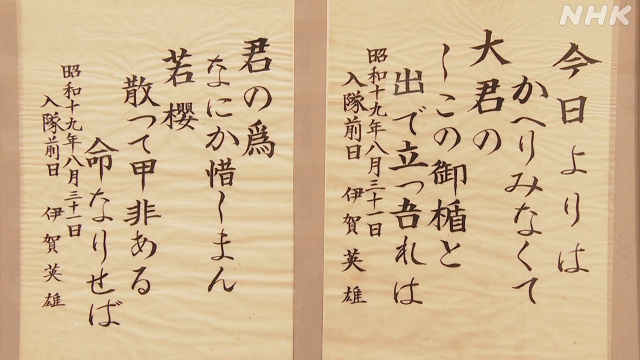

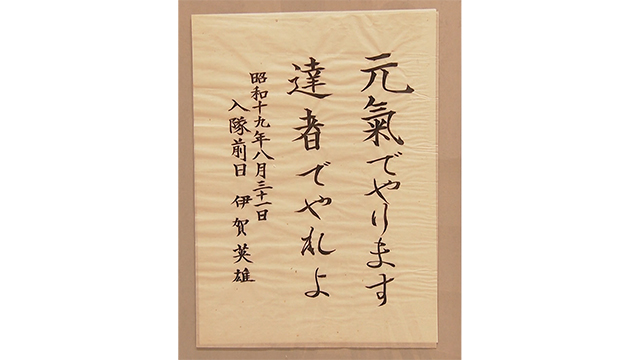

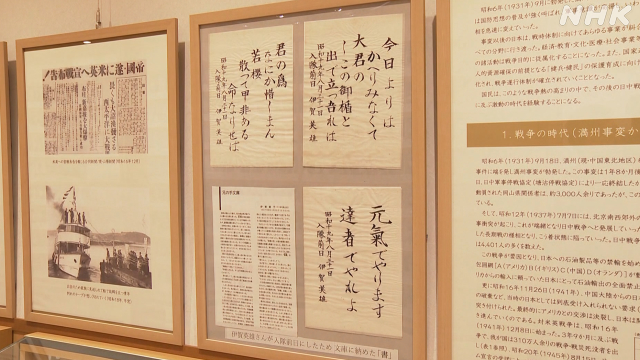

ひとつひとつ見ていくと、新聞紙で包まれた3枚の書が見つかりました。

日付は昭和19年8月31日。英雄さんが家を出発する前の日です。

「今日よりは かへりみなくて大君の この御盾と出で立つ吾れは」

「君の為 なにか惜しまん若桜 散って甲斐ある命なりせば」

3枚のうちの2枚は、最期まで戦い、2度と帰らない覚悟を固めたのか、それとも書をしたためることで自分の心を落ち着けようとしたのか。

19歳の青年が、なみなみならぬ思いで筆をとったことがうかがえます。

そしてもう1枚は、節子さんたち家族にあてて書いたものでした。

「元気でやります 達者でやれよ」

別れたあの日から70年以上がたって遺品と初めて対面した節子さんは、兄の思いを想像しました。

伊賀節子さん

「立派な兄らしい書だと思いました。これを最後と思って、出征前の自分の気持ちの強さを示すために書いたのだろうかと思います。でも私たちが知る範囲の心持ちではないでしょう。今も本当のところはわからないままですね」

3枚の書は今、岡山県内の戦没者の遺影や遺品を収蔵する、岡山平和祈念館で展示されています。ほかの遺品についても、地元の小学校に通う子どもたちの平和学習に活用されることになりました。

伊賀節子さん

「木箱の中にあった遺品には、出征した兄の思いが宿っています。箱を開けてから、眠るときに兄のことを思い出すことが多くなり、兄の思いを多くの人に知ってほしいと考えるようになりました。無事に帰ってきて母親ときょうだい4人の家族がそろえばどれだけうれしかったか。そんなことばかり考えています。戦争がなければよかったのにと改めて思います」

戦後から半世紀以上たって生まれた私(記者)にとって太平洋戦争は、教科書で学ぶ「歴史」です。

しかしことしになって初めて遺品の数々を目にして、兄を思い出し涙ながらに話した伊賀節子さんにとっては、戦争は確かな記憶です。

当時の人たちの記憶は戦後78年たった今も色あせることはありませんが、それを語ることができる人は少なくなる一方です。

戦争の記憶に耳を傾け、それを継承するにはどうすればいいのか。

実際に体験したわけではない私たちが節子さんの思いを、どうつないでいくのか。

出征した人たちの遺品が問いかけているようです。