80年前、戦争で命を落とした父。

その面影さえ覚えていない息子たちのもとに、この夏、思いがけない形で帰ってきました。

涙を浮かべて“父”を抱き締めた息子。

再会のきっかけは、ずっと大切にしてきた1枚の家族写真でした。

(おはよう日本 記者 本多ひろみ)

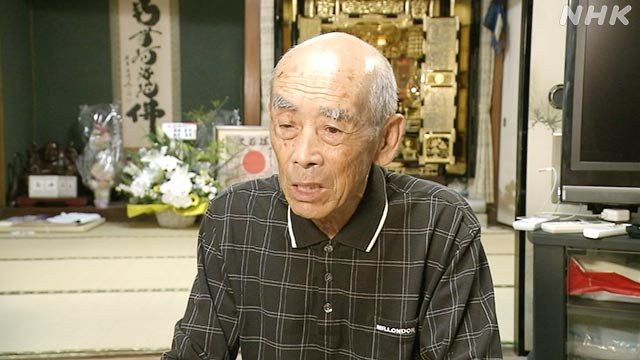

岐阜県に住む陸田敏弘さん。83歳です。

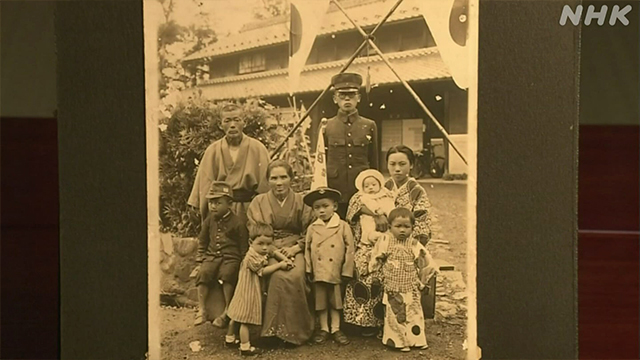

見せてくれたのは、およそ80年前に自宅の前で撮影したという1枚の写真でした。

父の繁義さんが軍に招集される前に撮った「最初で最後」の家族写真。

この時、敏弘さんはまだ2歳。写真を撮影したことさえ覚えていません。

前列中央が敏弘さん、その後ろが父の繁義さん

唯一、父のことで記憶にあるのは、戦地へ向かうことになった父に家族で面会に行った時のこと。鉄道を乗り継ぎ、数時間かけて、部隊がある場所にたどりつきました。

しかし、すでに父の姿はありませんでした。

陸田敏弘さん

「面会しようと思ったら、向こう(部隊)の方が『もうさっき出征しました』と、おふくろはがっかりしておりました。その話はいつも嘆いておりました」

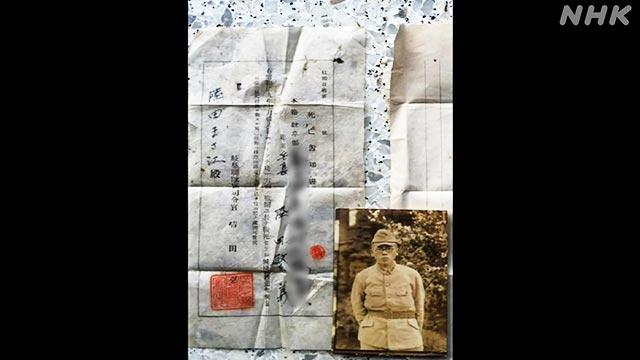

翌年、父の戦死を告げる1枚の通知が家族のもとに届きました。

家族のもとに届いた死亡告知書

最期を迎えた場所や状況さえ分からず、後日、生還者から、激戦地だったサイパン方面にいたと知らされました。

母のまさ江さんは戦後、敏弘さんたちきょうだい3人を1人で育て上げました。

2018年に102歳で亡くなるまで、夫の位はいの前で毎日欠かさず手を合わせていました。

母のまさ江さん

陸田敏弘さん

「(遺骨や遺品など)なんか残ったものがあるならいいんだけど、そういうものはないってことで非常に残念がっていました。何もなかったと。1人でやってきましたのでね。われわれ子どもには苦労のような顔は見せずに笑顔で接してくれましたけれど。裏ではかなりね、悲しんで泣いておったんかないうふうに想像します」

母が亡くなって5年たった、2023年4月。

アメリカから思いがけない知らせが人づてに届きました。父が持っていたとみられる「日章旗」を、テキサス州の博物館で見かけた人がいるというのです。

日章旗は戦時中、出征する兵士に、親族や友人などが名前などを寄せ書きして持たせていました。

出征を前に日章旗を掲げる兵士

兵士たちは肌身離さず、戦地にも持参していましたが、「戦利品」としてアメリカ軍の兵士などが持ち帰ることも多かったとされています。

陸田敏弘さん

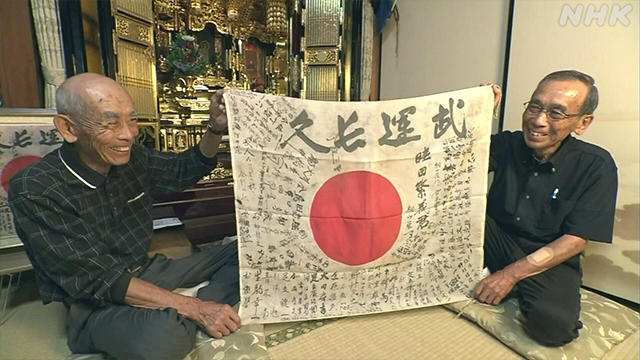

「最初は(日章旗の)写真をもらいました。これはおたくのではないかという話を聞きまして、見たら陸田繁義と書いてあったのでびっくりして、こんなものがあったのかなと思いました」

送られてきた日章旗の画像には、父の繁義さんと見られる名前がありました。

日章旗を所有する博物館に返還を求めることにし、アメリカのNPOを通じて交渉してもらうことにしました。しかし、母はすでに他界し、きょうだいは誰ひとり、日章旗に関する記憶がありません。

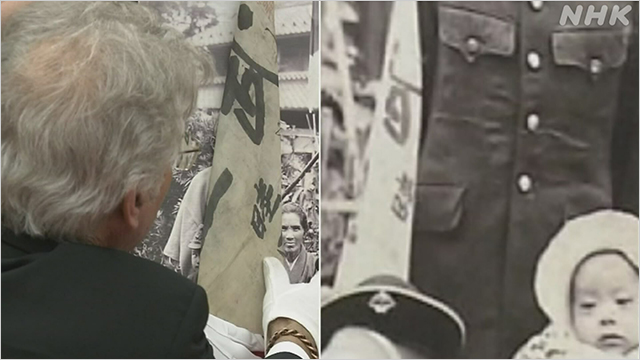

そんな時、思い出したのが、父が招集される前に撮影したあの家族写真でした。

すがるような思いで写真を手に取ると。

わずかに日章旗とみられるものが写り込んでいたのです。

確認できたのは、2つの文字。それをアメリカの博物館に展示されていた日章旗と、照合すると…。

左が実際の日章旗 右が家族写真

筆跡が一致しました。さらに日章旗の陸田さんの名字は「睦田」と書かれていました。名字の漢字の誤りまで同じでした。

博物館は対応を協議し、2023年7月、日章旗を遺族に返還すると発表しました。

レキシントン博物館 バンタ館長

「どの国でも家族は愛する人を戦争に送り出し、失う悲しみは同じです。日本のご家族が返還を希望していると聞き、この日章旗は私たちのものではないと、本来あるべき場所に、家族のもとに返すべきだと確信しました」

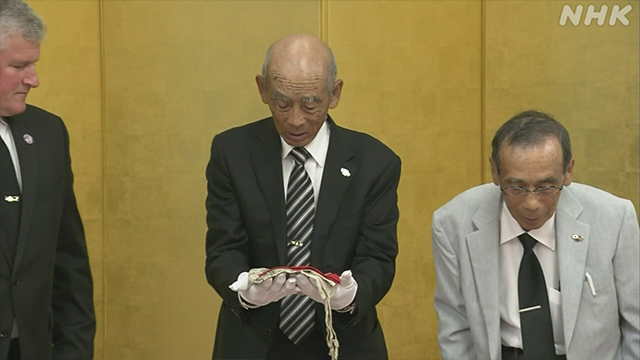

そして、博物館の館長が来日。

敏弘さんたちきょうだい3人に都内で面会し、父、繁義さんの日章旗を手渡しました。

80年ぶりに帰ってきた“父”。

敏弘さんは、日章旗を両手で受け取ると、そっと手のひらにのせて見つめました。妹や弟も、顔をうずめるようにして握りしめ、“父”と再会した喜びを静かにかみしめていました。

陸田敏弘さん

「おやじを抱いたというような感じかな。こんなことが本当にあってよいものかと、本当に奇跡というかそういうふうに思っていますけど、うれしいというかその気持ちで胸がいっぱいです」

そして、日章旗をまっさきに“連れ帰った”のは、誰よりも父の帰りを待ち望んでいた母のもとでした。

陸田敏弘さん

「仏壇の前に日章旗を広げて、おふくろに『お父さんの日章旗返ったぞ』とまず言いました。どんなに喜んだかなと思って、仏壇の前でちょっと泣きました。改めて重みを感じましたね。初めておやじと会えたということで感無量やね。こんなことがあるとは思っていなかったし、おふくろのおかげできょうだい3人が長生きできて、こういう機会に恵まれたことは感謝したいと思いました」

実は今回、日章旗の返還が実現した背景には、さまざまな偶然と、国境を越えた多くの人たちの苦労がありました。

当初、この日章旗は、特攻隊員たちが出撃前に寄せ書きをした旗としてアメリカの博物館に展示されていました。

博物館に展示されていた日章旗

それを偶然見かけた1人のアメリカ人が、特攻に詳しい知人の作家なら、詳細な経緯が分かるかもしれないと写真を撮影して送り、その知人が「どうやら特攻隊員の寄せ書きでなく、1人の兵士に贈られたものらしい」と気付き、「家族を捜し出してあげたい」と、さらに日本の知り合いに連絡。

こうして次々と相談が受け継がれていくなかで、日章旗の一部に岐阜県内の神社の朱印が押されていたことが判明し、最終的に日米の7人がたすきをつなぐ形で、敏弘さんたち遺族にたどりついていました。

博物館からNPOへ日章旗の引き渡し

次に待っていたのは、返還交渉の難しさでした。

アメリカの博物館にどう交渉したらいいのか分からず悩んでいた敏弘さんたち遺族は、インターネットで、戦没者の遺品を遺族のもとに返す活動をしているNPOがアメリカ・オレゴン州にあることを知りました。

そこで支援を求めるメールを送ったところ、交渉役を一手に引き受けてくれたそうです。

このNPO「OBON ソサエティ(英語名:OBON SOCIETY)」は、ふだん、日章旗を所有していた元アメリカ兵の遺族などから「日本の遺族に返還したい」と依頼を受けて、無償で日本への返還を支援してきましたが、今回のように、日本の遺族から「博物館に展示されている日章旗を返してほしい」と依頼を受けたのは14年間の活動で初めてだったそうです。

そこで博物館のスタッフや館長に、日章旗が遺族にとってどれほどかけがえのない存在か、そして敏弘さんたち遺族がどれだけ父の日章旗の返還を待ち望んでいるかをメールやオンライン会議で繰り返し説明し、およそ3か月かけて返還が実現しました。

NPO「OBON ソサエティ」 共同創立者 敬子・ジークさん

「戦没者一人一人には家族がいました。戦没者の『生きた証し』である日章旗の返還は、遺骨も遺品も何も戻らなかったご遺族にとって、同様の「意味」と「価値」があります。一方で私たちが活動していくには資金とスタッフが不足し、何より『個人情報保護の壁』が最大のハードルになっています。国からの支援があればと心から思いますし、国は責務として、日章旗の返還も集中的に実施するべきだと思います」

NPOによると、元アメリカ兵の遺族などからは「日本に返還してほしい」と2000枚を超える日章旗が託されています。世界に現存する日章旗は推計で10万枚に上るということで、返還に関する相談などをホームページでも受け付けています。

今回、日章旗が80年ぶりに家族のもとに戻った場面に立ち会いました。

そして涙を浮かべて喜ぶ敏弘さんたちの姿を見て感動を覚えるとともに、「もし母親のまさ江さんが生きているうちに日章旗が返ってきていたら、どんなに喜んだだろう」と胸を締めつけられる思いがしました。

遺族にはもう時間が残されていません。だからこそ一刻も早く、帰りを待ち望む家族と“再会”を果たせるよう具体的な取り組みが必要だと改めて感じます。