空襲が激しくなるなど本土決戦が叫ばれるようになった終戦間際、農家出身の女学生だけで結成された「皇国農村学徒報国隊」という隊があります。当時16歳前後の少女達が満州の農場に送り出され、終戦の混乱で大きな苦難に巻き込まれていきました。

島根県雲南市にある県立大東高校は、現在は共学ですが、太平洋戦争の時代は女学校でした。終戦間際、当時の女学生たちが満州に送り込まれました。あどけない笑顔を見せる少女たちは、農家出身の女学生で結成された「皇国農村学徒報国隊」の18人です。

「隊長」を務めていた池田国枝さん。女学生たちは昭和20年3月、突然、学校長から半年間の満州行きを命じられました。戦局は悪化の一途をたどり、一部の親や教師から反対の声が上がりましたが、決定は覆りませんでした。

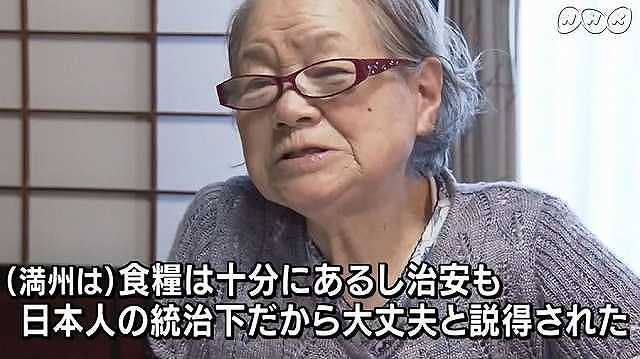

池田国枝さん:

「『食糧は十分にあるし、治安も日本の統治下でしたら、だけん大丈夫だ』と説得されました」

命令があった翌月、女学生たちは満州に向けて出発しました。しかしそこで待っていたのは「豊かな国」とはかけ離れた生活でした。

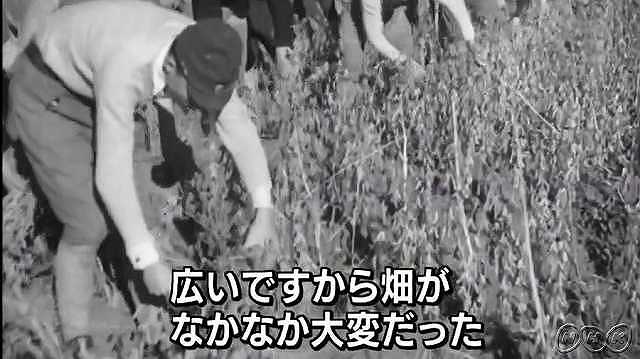

池田国枝さん:

「電灯もないし、ランプで火をつける生活で、住まいも泥壁の家で。大豆をまいたり、コーリャンといって麦のような種をまいた。畑が広いですから、なかなかえらかったですよ」

帰国を1か月後に控えた昭和20年8月、事態が急変します。ソ連軍の侵攻と日本の敗戦です。女学生たちは空襲をかいくぐり、ハルビンにたどり着きました。

しかし収容所で同級生の1人が急死。女学生たちの目の前で多くの人たちが飢えと病で亡くなっていきました。

池田国枝さん:

「いつ自分もそげな環境になるか分からんから、悲しみも恐ろしさもありました。1日に30人ぐらいは葬式場に連れていった。毎日、毎日、そいういうものを見ました」

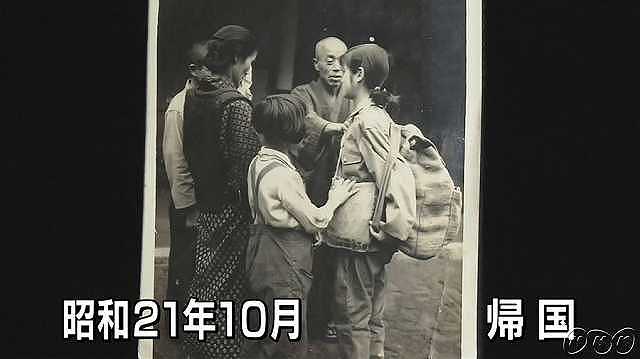

帰国できたのは昭和21年10月、敗戦から1年が過ぎていました。国策のもと、何も知らされぬまま、満州に送り出された思春期の少女たち。笑いや悲しみの感情を奪い去った満州での記憶はいまも心の中に焼き付いています。

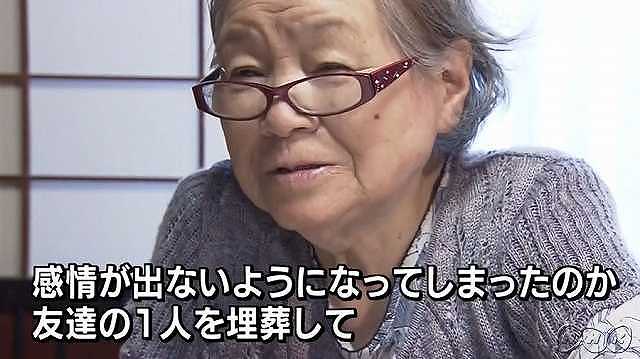

池田国枝さん:

「笑う心境ではなかったですよね。死んだ人たちもたくさん見たし、感情が出ないようになってしまったんでしょうか、友達のひとりを埋葬したりして。灰色の青春ですわね。女学生時代。学生とか、子どもとか、みんなが巻き込まれますが、戦争はいけません」

国策のもと、何も知らされぬまま、満州に送り出された思春期の少女たち。笑いや悲しみの感情を奪い去った満州での記憶はいまも心の中に焼き付いています。

戦時中に女学生たちが歩んだ苦難の記憶は今、急速に薄れつつあります。現在の県立大東高校でも、「自分の学校でそんなことがあったとは驚いた」と、歴史を知る生徒はほとんどいないといいます。

来年、創立100周年を迎える大東高校では、記念誌に「皇国農村学徒報国隊」の歴史を改めて載せ、池田さんたちの思いを若い世代に引き継ごうとしています。