“すぐにあの約束を思い出せていれば、母にもう一度会えたかもしれない”

戦後になっても、父や兄には言い出せませんでした。

なぜ、あんなに大切なことを思い出せなかったのだろう。

悔やんでも悔やみきれず、被爆の記憶とともに長年胸の奥にしまってきました。

今話さなければと、危機感を覚えたのは10年余り前のこと。

次の世代に同じ思いをさせまいと、94歳の女性は語りはじめました。

(広島放送局 記者 牧裕美子)

「母の心尽くしのお弁当を持って家を出たあの日の朝が、最後の別れになるとは、思いもしませんでした」

去年の広島原爆の日、平和宣言の冒頭で読み上げられた被爆体験記の一節です。

上田桂子さん

この体験記を書いたのは、94歳の上田桂子さん。

16歳の時に、爆心地から約1.5キロの場所で被爆しました。

上田さんは、現在の広島市中区で母の時子さんと2人で暮らしていました。

4人家族でしたが父と兄は県外に出ていて、美容室を営む母が家計を支えていました。

左から兄・父・上田さん・母

上田さんは広島市中心部にある広島女学院に通っていましたが、当時は勤労奉仕として毎日のように軍服や軍靴を製造していた陸軍被服支廠などで作業にあたり、ほとんど授業はなかったといいます。

8月6日の朝。

母は少ない配給から2人の1週間分の肉を炊いて、とっておきの弁当を作ってくれていました。

いつものように母と朝食をとったあと、弁当を持って迎えに来た友人とともに家を出ました。

家の前の路地に出る前に、ふと振り返って、軒先を掃除していた母に声をかけました。

「お母さん行ってくるね」

母は、ずっと見送ってくれました。

それが、母の姿を見た最後になるとは、このときは思いもしませんでした。

この日の勤労奉仕先の会社は、自宅から約3.5キロのところにある東洋工業、現在のマツダでした。

ここで銃の製造などを担っていたのです。

東洋工業に向かうため、友人とともに広島駅まで歩いていたときのことでした。

上田桂子さん

「目の前がね、ピカーって光ったんですよ。その光いうたらね。何とも言えん光がパーっと光ってね、ドーンていうたらね、後ろからドォーンと押されたような気がしてね、真っ暗になった」

気が付くと、上田さんは建物の下敷きになっていました。

なんとか抜け出し、無事だった友人とともに必死で奉仕先の東洋工業を目指しました。

母のことが頭をよぎりましたが、子どもでも厳しく指導されていた戦時中の空気の中で、引き返すことは考えられませんでした。

線路沿いに進んでやっとのことで東洋工業に到着すると、今度は担任の先生から「広島は大変なことになっているから、帰りなさい」と言われました。

そのことばに従い、他の生徒たちと一緒に戻ろうとしたときには、広島はすでに火の海になっていました。

猛烈な熱さでとても広島市中心部に入ることはできません。

やむなく引き返して、母を案じながら東洋工業の寮で一晩過ごしました。

上田桂子さん

「もう広島に帰るどころじゃない。広島は東洋工業から見ても大煙が出て、すぐそこで焼けよるんですよ。晩になって、お母さんがこしらえてくれた弁当をいただきましたね」

翌朝、まだ火の手が収まらない中心部ではなく、現在の広島市郊外にあった祖母などの親戚が住む疎開先を目指しました。

自分より先に、母が元気でたどりついていますように。

ひたすらに歩きながら、母の無事を祈りました。

一日がかりで到着して、上田さんは真っ先に母が居ないか確認しましたが、母の姿はありません。

不安で胸が押しつぶされそうでした。

原爆投下から2日たって、母を探しに中心部へ入りました。

そこで改めて見た広島は、まさに地獄絵図でした。

立ったまま黒焦げになった牛車を引く男性の死体。

川に浮かぶ膨れた死体。

水を求めて貯水槽に倒れ込んだ死体。

連日、その中を母を探して歩きました。

ひどい臭いもしたはずなのに、不思議なことに覚えていません。

凄惨(せいさん)な状況に居続けるうち、どこか頭がおかしくなってしまったようでした。

そのときはただ、母をあてもなく探すばかりでした。

母を見つけられないまま、1週間ほどたった頃のこと。

疎開先に母の美容室の客の知り合いがやってきて、「東練兵場の近くに時子さんがいたので迎えに行ってあげてほしい」と伝言がありました。

そのとき、桂子さんはあることを思い出しました。

“いざというときには饒津神社で会おう”

原爆投下の前から、母と交わしていた約束があったのです。

東練兵場は、約束していた饒津神社の近くにありました。

上田桂子さん

「頭の中で思い出せなかったと言うてええかね。はぁ、まあこんな大事なことを忘れとったってね。母が何べんも言いよったのに、なんで思い出せなかったのか」

母がいたという東練兵場に急いで向かうと、避難した人の名簿に『伊勢村時子』と母の名前が記されていました。

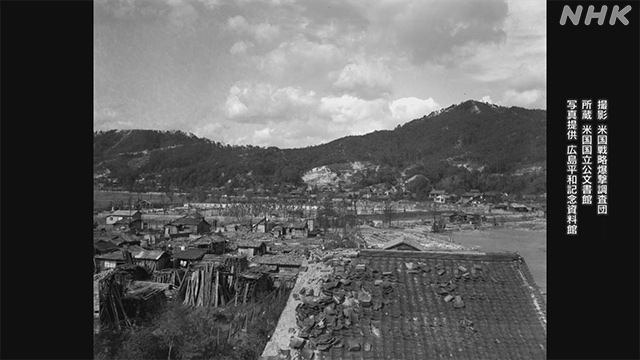

被爆後の東練兵場

ここに母がいると、喜んだのもつかの間。

横たわっている一人一人顔を確認しても、母は見つかりません。

その脇では、亡くなったそばから遺体が次から次へと焼かれていきました。

その炎を見ながら上田さんは、ここで母も焼かれたに違いないと思ったといいます。

上田桂子さん

「もういっとき早う行けばよかった、会えたんじゃないかと思うて、本当に悔やみましたね」

上田さんの母 伊勢村時子さん

その後、広島に戻ってきた父や兄とともに母を探しましたが、しばらくして遺体もないまま母の葬式をあげました。

“すぐにあの約束を思い出せていれば、母にもう一度会えたかもしれない”

戦後になっても、父や兄には言い出せませんでした。

なぜ、あんなに大切なことを忘れてしまっていたのだろう。

時子さんの行方は、今も分からないままです。

上田桂子さん

「私の頭が混乱して、思い出せなかったのがとにかくわびる思いで生きてきました。そのことを考えたらね、もう涙が出ます。すぐにでもあの世に行って母に謝りたい気持ちがあります」

原爆投下から78年。

上田さんはずっと悔やみ続けています。

原爆で相次いで広島の親戚を亡くした上田さんは戦後、父方の親戚を頼って県東部の神石高原町に移り住みました。

しかし、戦争から戻ってきた親族と結婚してからも、被爆の影響はつきまとったといいます。

上田桂子さん

「甲状腺も患いましたからね。胃がんも切っとるしね。いろいろな病気してね。原爆受けとったしね、体がちゃんと整ってなかったんだろうと思いますよ」

結婚してはじめの5年間は流産を繰り返しましたが、4人の子どもに恵まれました。

広島の中心部で都会暮らしだった上田さんにとって、神石高原町での暮らしは農作業など慣れないことばかりでしたが、懸命に取り組みながら暮らしてきました。

上田さんと子どもたち

それでも母のことを思うたび、気分が落ち込み、眠れない日もありました。

被爆者に対する周囲の目も気になり、子どもたちにさえ、自身の経験は話す気になれませんでした。

転機が訪れたのは、10年余り前のこと。

町役場に講演を頼まれたことがきっかけでした。

地元の小学校で証言活動をする上田さん

被爆体験を語れる人々が減っていく中で、「つらいことも苦しいこともすべて、自分たちが包み隠さず言うしかない」。

そう思うようになりました。

それ以来、地元の小学校などで証言活動を続けてきました。

上田桂子さん

「今はもうウクライナの戦争でもあるでしょ。私ら体験者が言わにゃ、いま言わにゃ、もう絶えてしまうんじゃなと思うてね。私ら戦争前のことも知っとりますよね。戦争って怖いですよ。戦争中って怖いんですよ。二度とこういうことがあってはならないからね」

2時間近くに及ぶ取材も終わりにさしかかり、上田さんに若者たちに伝えたいメッセージを書いてもらった時のことでした。

上田さんがインタビュー中で最も語気を強めて訴えたのは、平和は皆で維持していくものだということでした。

『二度と戦争のない時代を作ってほしい 平和に感謝して生きる心を養う』

上田桂子さん

「当たり前のように感じてらっしゃる方ね、すごく多いと思うんですよ。平和の時代に生きてらっしゃる方ばっかりですからね。でも、平和ってね、本当にありがたいものだと思いますよ。世界中がみんな平和で、平和に感謝することが一番大切じゃないかと思います」

最初にあいさつしたとき、笑顔のすてきな上田さんから受けた印象は「品の良い優しそうな方」でした。

しかし、話を伺う中で、被爆体験を語ることばに籠もった力には、圧倒される勢いがありました。

戦争のない日本しか経験せず、空気のように平和をおう歌しながら、それを維持する努力については知らないふりをしていないか。

私もまさに平和を維持していく当事者なのだと、上田さんの気迫に突きつけられたように感じました。

どのようにその責任を果たしていくのか、これからも考えながら取材していきたいと思います。