意識が戻ると、体は崩れた建物の下。

さっきまで、すぐ隣でおしゃべりしていた親友の声は聞こえません。

「生きなきゃいけない。死んじゃいけない」

がれきの隙間からかすかに差し込む光に向かって、もがきました。

つらい記憶に「蓋」をして生きた戦後。

ところが、テレビで見るウクライナの様子は、あの日、広島で見た光景と重なります。

95歳になった女性は、語り始めました。

ことし8月。

広島市の病院のそばに建てられた、ある慰霊碑の前に1人の女性の姿がありました。

鈴木郁江さん(95)。

娘と共に神奈川県の自宅から電車や新幹線を乗り継ぎ、4時間余りかけて訪れました。

鈴木郁江さん

はじめて見る十字架の形をした慰霊碑。

そこには、親友の名前が刻まれていました。

鈴木さんの娘

「お母さん、東さんの名前があった」

鈴木郁江さん

「そうそう、これ。東シズヱ。ああ、つらい。当時のことをぱっと思い出す。体が埋まって、どんなにもがいたかわからない。私もここで焼け死んでいたかもしれない」

77年前のあの日、8月6日。鈴木さんはこの場所にいました。

当時は18歳の看護学生。

看護学生時代の鈴木さん

戦争で人手が足りなくなると、病院では学生までもが医療の現場にかり出されました。

鈴木さんもこの場所、いまの広島赤十字・原爆病院で看護にあたる日々を送っていました。

隣町が空襲を受けたときには、すぐに駆けつけ救護活動。

並べられた遺体を見て、そのときはじめて戦争の恐ろしさを実感しました。

鈴木さんがいた広島市は当時、それまでほとんど空襲を受けたことがなかったからです。

日本が戦争に負けるなんて、考えたこともありませんでした。

1945年8月6日。

いつものように朝食を済ませ、宿舎にいました。

同じ部屋には、同じ看護学生の大の親友、東シズヱさん。

鈴木郁江さん(左)と東シズヱさん(右)

疎開で広島に来ていた東さんとはよく一緒に外出し、東さんとそのお父さんと、食事をしたこともありました。

午前8時15分。

すぐ隣の東さんと、いつものようにたあいもないおしゃべりをしていたときでした。

鈴木郁江さん

「ピカッしかわかりませんでした。マグネシウムを炊いたような光。爆音のほうは意識がもうなくって」

どのくらいの時間が経ったかはわかりません。

意識を取り戻すと、体は崩れた建物のがれきの下。

いったいなにが起きたのか。

さっきまで横にいた東さんは無事なのか。

自分が置かれている状況はまったく理解できず、とにかくがむしゃらにもがきました。

すると、がれきの隙間から一筋の光が見えました。

生きたい。生きなきゃいけない。ここで死んじゃいけないー。

その光に向かって、がれきをかきわけ必死に進み、命からがら、なんとかはい出ることができました。

しかし、目に飛び込んできたのは、見たことがない、まるで地獄のような光景でした。

鈴木郁江さん

「爆風でやられてぼろぼろに焼けてしまった着物を着た人が来るんですよ。それがばたばた倒れていって。水をくれー、水をくれーっていうあの声が頭から離れないんです。あっちでもこっちでも死体が山積み。これは人間の世界じゃない」

けがの痛みをこらえながら、夜まで東さんを探しましたが見つからず、その後、亡くなっていたと知らされました。

すぐ隣にいた東さんは亡くなり、自分は生き残った。

何が起きたのかもわからなかったあの日。

東さんを含め看護学生22人がこの場所で亡くなりました。

戦後は、家族や仕事の都合で広島を離れました。

被爆後は体が衰弱し、目指していた看護師の道も断念しました。

そして、いつしかあの日の記憶には蓋をしていました。

思い出すのもつらいあの悲惨な光景。

多くの人の死を目の当たりにしながら、無力だった自分に自責の念を抱いてきました。

家族にも、自分から体験を話すことは長年ありませんでした。

ビデオで話す鈴木さん

しかし、3年前に転機がおとずれます。

神奈川県の自宅の近くに住む小学校の教員から、被爆の体験を聞かせてほしいと依頼を受けたのです。

すでに92歳になっていた鈴木さん。

丁寧な質問に対し、つたなくも、ぽつりぽつりと話をしてみました。

その証言は、ビデオに収められました。

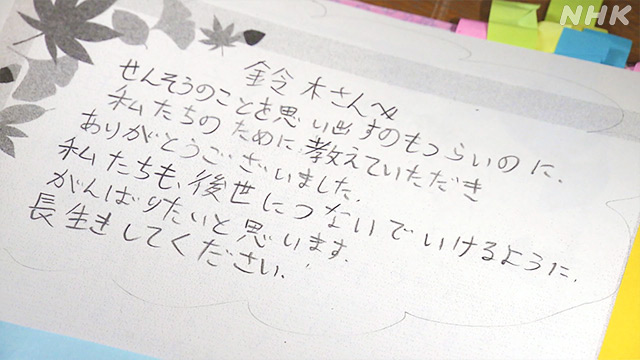

後日、鈴木さんのもとに、その映像を見た小学生からたくさんの感想文が届きました。

児童からのメッセージ

「戦争はとても恐ろしいものなんだと改めて感じました」

「こわい思いをされたのがわかります」

「私たちが次の世代にも伝えていきたい」

子どもたちの文章には、感想だけでなく、鈴木さんに共感しようとする気持ちや、自分も伝えていくという意志を示す言葉もありました。

鈴木さんは少しずつ、あの日のことを伝えたいと思うようになっていきました。

鈴木郁江さん

「子どもたちの言葉には本当に感動したんです。私も、日頃、心に思っていることがあったんでしょうね。多くの同級生を亡くし、自分は100歳近くまで生きて、不思議だなと思ってきましたが、考える時間が持てるようになりました。1度話し始めるともっと聞いてもらいたいなと思ってね。今頃になってすごくそういう意識が心に残るようになりました。いま、自分が生きていることの意味が少し見えてきたのかもしれない」

そうした中、ロシア軍がウクライナに侵攻を開始。

がれきだらけとなった街、放置されたままの遺体。

テレビに映し出される現地の様子は、あの日、広島で見た光景と重なって見えました。

何より、核兵器の使用をちらつかせるプーチン大統領の発言に、鈴木さんは“被爆者”として危機感を強く持ちました。

鈴木郁江さん

「核廃絶は絶対にやらなければ、あんなものを持っていたら、また戦争になるという不安に襲われます。若い方もよく認識したうえで、戦争の怖さを分かってほしい」

77年前のあの悲劇を、二度と繰り返してはならない。

被爆者として、もう立ち止まっていてはいけない。

鈴木さんは、近所の子どもたちを自宅に招いて、自らの被爆体験を直接伝える活動を始めました。

女子中学生

「テレビでウクライナの戦争のニュースを見て、日本も昔はこうだったのかなと思いました」

鈴木郁江さん

「私は日本でやっているんじゃないかと錯覚を起こすほどでした。あれから77年もたって、まだこんなことをやっている。犠牲者がいっぱい出て、当時の日本を思い出します」

そして、鈴木さんは力を込めて伝えました。

鈴木郁江さん

「とにかく平和じゃないとだめ。日本だけじゃだめなの。戦争はあっちゃならないと、若い方にも特に意識してもらいたいです。それが私たちの平和につながるんですから。原爆、核兵器だけじゃなくて戦争のこわさも私たちの時代はよく知っていますからどんどん伝えて、どんどん広めていって。私も、足を引きずりながらでも、まだ闘っていこうと思っています」

ことしで95歳になった鈴木さん。

話の途中で少し休んだり、話し終わると疲れた表情をしたりすることもありました。

それでも、身振り手振り懸命に話をする姿からは「体力の許すかぎり伝えないといけない」という強い決意を感じました。

戦争のない世の中になってほしい。

核兵器がなくなってほしい。

そう願い、声を上げ続けてきた被爆者たちから直接話を聞ける機会はますます少なくなっています。

長年閉ざしていた悲惨な記憶と向き合い、次の世代のためにも伝える決心をした鈴木さんの言葉を、私自身が受け止め、伝えていかなければいけないと感じました。