終戦から77年。長野県南部の阿智村で、戦時中に戦意高揚などを目的に発行された“プロパガンダポスター"の展示会が開かれました。展示されたポスターは、戦後まもなく県から焼却を命じられたものの、現在の阿智村中心部・旧会地村の村長が自宅に保管していたものでした。なぜ、県の命令に背いてまで村長はポスターを残したのか。そして、戦時中のポスターが今の時代を生きる私たちに語りかけるものとは。

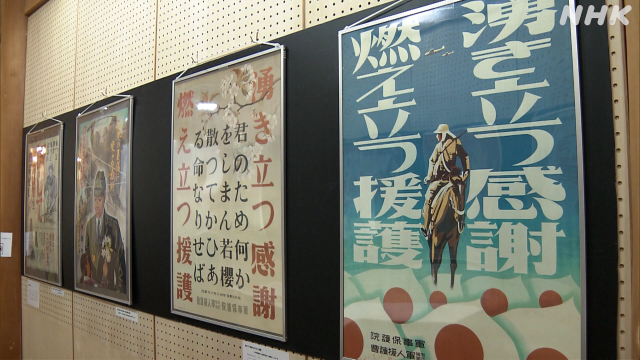

「名誉の負傷に変わらぬ感謝」

日中戦争が始まった翌年、昭和13年に国が発行し、街角に貼られたポスターです。

刀を持って走る兵士を背景に、兵士に花を渡す少女の姿が描かれています。戦場での負傷は「名誉」であり「感謝」すべきものと伝えています。

阿智村 満蒙開拓平和記念館で開かれた「戦時中ポスター展」

阿智村の満蒙開拓平和記念館で7月から8月にかけて開かれた戦時中ポスター展では、日中戦争から太平洋戦争の時代にかけて、戦意高揚のために発行された「プロパガンダポスター」の複製20点が展示されました。

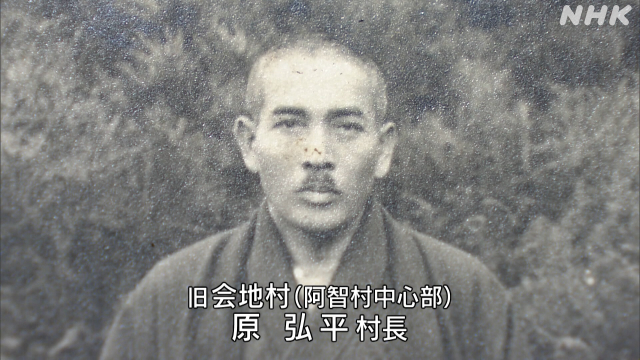

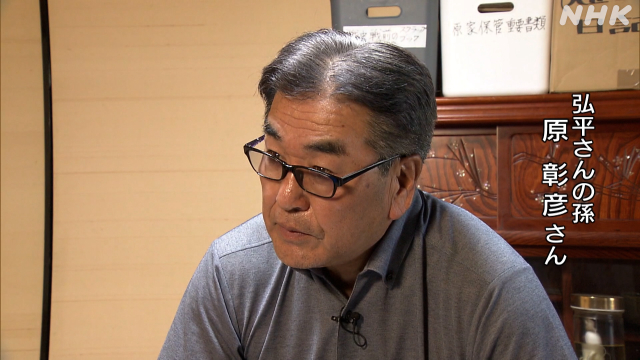

これらのポスターを残していたのは、現在の阿智村の中心部、旧会地村で村長をしていた

原弘平さんです。

原さんの自宅の蔵

弘平さんの孫の彰彦さんによると、戦後、あわせて135枚のポスターが、自宅の蔵から見つかりました。ポスターは、見つかりにくいように天井の梁の上や木箱の中などに分けて保管されていました。

弘平さんは教員を務めたあと、昭和12年に旧会地村の村長になりました。

村の責任者として、戦意高揚のために発行されたポスターを掲示したり、村民を戦地で戦う兵士や旧満州の開拓団として送り出す役も担ったといいます。

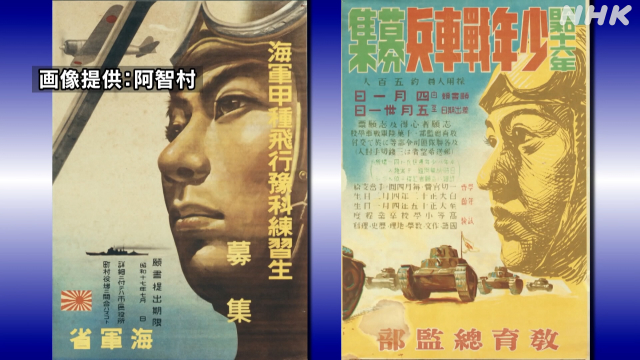

日中戦争の泥沼化から、資源獲得を目指した南方進出、そしてアメリカとの太平洋戦争に突入していった日本。ポスターは、戦線の拡大により不足する兵士の募集にも使われました。昭和16年から17年にかけて発行されたポスターには、飛行機や戦車、それに軍服姿の若い男性のイラストを使い、兵士を募集するものが目立ちます。

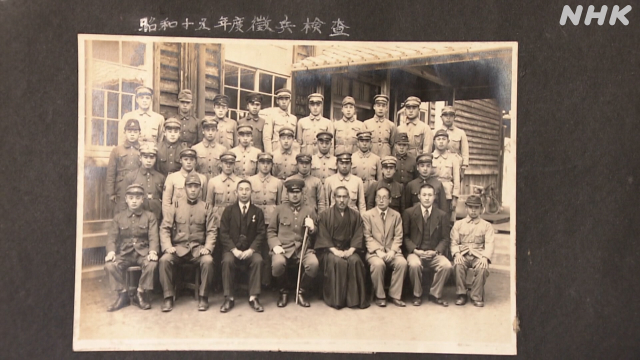

会地村で行われた徴兵検査(弘平さんは最前列の右から4番目)

「お国のため」という世論の醸成にポスターは活用され、村の若者たちも次々と戦地へ赴いていきました。弘平さんは村内で行われた徴兵検査にも立ち会いました。

孫の彰彦さんは、当時、弘平さんは難しい立場に立たされていたと考えています。

原彰彦さん

原彰彦さん

「国の命令で送り出さなきゃいけない。ところが尊い命と分かってますから、その狭間に苦しみながら責任を果たしてきたと。演台に立って兵士を送り出すときも、ふらついてまわりの人が抱えたとも聞いています」

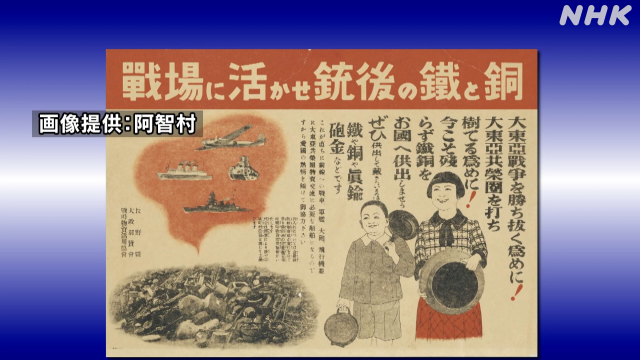

真珠湾攻撃で始まった日本の快進撃は半年ほどしか続かず、ミッドウェー海戦での敗北を機にアメリカ軍の反攻が強まります。戦況が悪化するにつれ、生活を犠牲にしても戦争の遂行を呼びかけるポスターが目立つようになりました。

昭和17年に発行されたポスターのタイトルは「戦場に活かせ銃後の鉄と銅」。笑顔を浮かべながらフライパンや鍋を持った子どものイラストとともに、家庭にある鉄や銅などを国に供出するよう求める文章が描かれています。

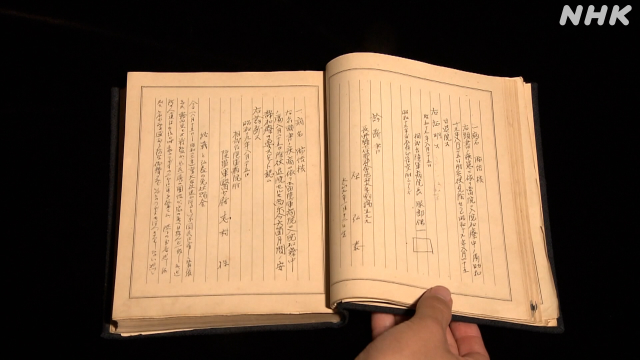

自宅に残されていた弘平さんの日記

昭和20年、多くの犠牲を払った末に、日本は無条件降伏。弘平さんが残した日記には、終戦を迎えた8月15日の心境が記されています。

「いよいよ国民総反省の時だ。一切が無だ。戦争一本の指導は一切壊滅した」

「今日まで指導的立場に立って戦争遂行・戦勝に向かって、責任を感ずべき立場」

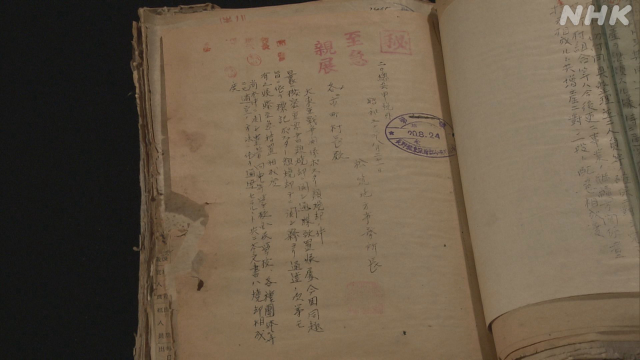

昭和20年8月21日に県から各市町村長に通達された文書(松本市文書館蔵)

国策に沿って制作されたプロパガンダポスターは、戦後、その存在自体が否定されます。#12

終戦直後の昭和20年8月21日、長野県が各市町村長に通達した文書が、松本市文書館に残されています。文書には「秘」や「至急」の朱印が押され、「大東亜戦争関係ポスター類焼却ノ件」と書かれています。県が戦争遂行に加担した証拠の隠滅を図ったことを示す文書です。

しかし、弘平さんはその命令に背き、自宅にポスターを残しました。

原彰彦さん

「(弘平さんが)『いずれ役に立つから、大事にしろ』というような言葉を残しました。国から消去しなさいと達しがきたにも関わらず、無視してとっておいたんですね。自分が村長をやめて、振り返った後に責任を感じたところがあったんじゃないかと思います。それでポスターをそのまま取っていたのでは」

ポスター展を訪れた原彰彦さん

戦争の時代の雰囲気を色濃く反映したポスターを後世に伝え、日本がどのように道を誤ったのか、これからの若い世代に教訓をくみ取ってほしいー。そんな弘平さんの願いをかなえようと、彰彦さんは見つかった135枚のポスターを村に寄託しました。村は複製をつくり、展示会などを通して平和学習に役立てています。

原彰彦さん

「どういうふうにこういう戦争が起こってしまったのか、全体を見ながらこういう雰囲気からだんだんこう変わっていって、最後にはこうなってしまったんだっていう。それを、現代の子供たち若者たちが理解する一つの切り口にしてもらえばありがたい」

プロパガンダポスターの研究をしている、東京・青梅市立美術館の学芸員、田島奈都子さんは、戦時下で、こうしたポスターが人々に与えた影響は大きいと分析しています。

青梅市立美術館学芸員 田島奈都子さん

田島さん

「(当時の人々にとっては)国がこういう命令をだしたということで、聞くべきこと、協力すべきこととして受け取られたと思われる」

田島さんは、現代の戦争でも、世論形成や戦果の誇示などでさまざまなプロパガンダが行われているとして、受け取る側のリテラシーが欠かせないと指摘します。

田島さん

「プロパガンダの内容や表現は誇張、演出されている部分がある。情報源としてそれが正しいと信じるのではなくて、違う情報と付き合わせることが必要だと思います」

ことし2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻では、ロシアの国営メディアなどによる、侵攻を正当化するプロパガンダにも注目が集まりました。戦時中に発行されたポスターの数々から、当時の日本がいかに異様な空気に包まれていたかが分かります。かつての日本が犯した過ちを教訓に平和な世の中をつくってほしい。原弘平さんの願いを、いまの時代を生きる私たちは真摯に受け止めるべきだと感じました。