20万人を超える人たちが亡くなった沖縄戦。

鉄血勤皇隊の元少年兵だった男性は

日本が勝つことを信じて疑わず、戦場に身を投じました。

「自分は本当にだまされてないか。

もっと本質を見極める必要があった」

多くの仲間を亡くし、

みずからも銃撃を受けて大けがを負った男性は

あれから77年がたち、今の思いを語り始めました。

元少年兵の濱崎清昌さん

「腹の中に破片が2つ入っているよ。何十年もケロイドが残っていた」

沖縄本島中部・北谷町に暮らす濱崎清昌さん(92)。

右の脇腹には沖縄戦で受けた銃弾の破片が今も残ったままです。

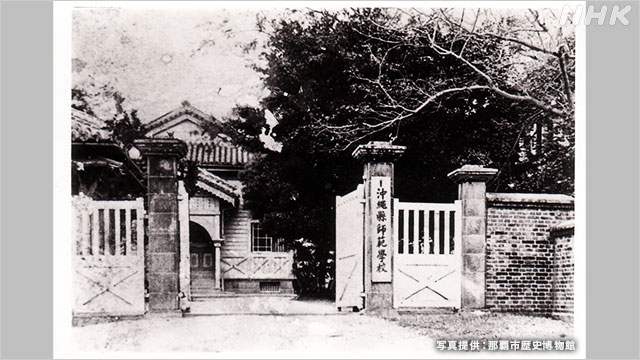

太平洋戦争中の昭和19年4月。

14歳だった濱崎さんは教員を夢見て那覇市内の師範学校に入学しました。

ところが戦況の悪化に伴い、夏休みが終わるとほぼ授業はなくなり、ごう掘りや飛行場の整備など戦争の準備に駆り出されるようになりました。

昭和20年3月26日。アメリカ軍は沖縄本島の西およそ40キロにある慶良間諸島に上陸を開始します。

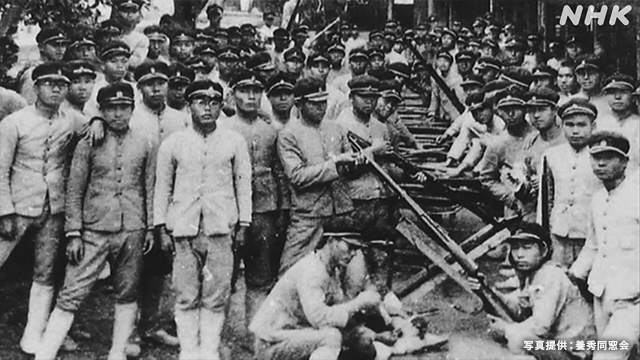

鉄血勤皇隊の少年兵たち

5日後の31日。濱崎さんは当時の学生たちで構成された「鉄血勤皇隊」と呼ばれる部隊に動員され、旧日本軍を指揮した第32軍司令部の管理下に置かれることになりました。

その日、校長先生から「日本国民として、天皇の赤子として、天皇のために忠義を尽くそう」と呼びかけられたといいます。

濱崎清昌さん

「将来は国のために命をささげようと考える軍国少年だった。天皇の赤子として教え込まれてるから、それに対する違和感というのは全然なかったんだよな。日本国民という誇りを持って、日本は戦争しても強いもんだと、世界一強い軍隊を持っていると、そういうふうなものしか頭になかった」

しかし、濱崎さんはその後、圧倒的な戦力の差があることを思い知ることになります。

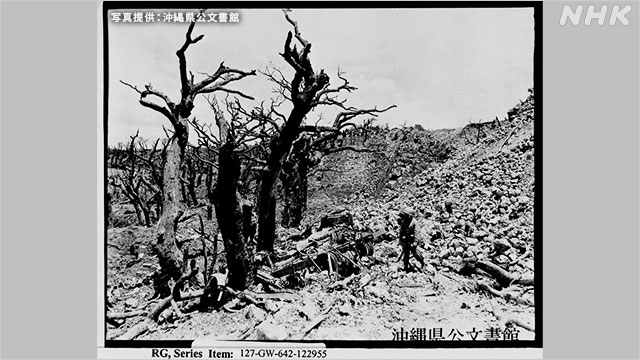

沖縄での地上戦の様子

4月1日。アメリカ軍は沖縄本島中部に上陸し、本格的な地上戦が始まりました。

「野戦築城隊」に配属された濱崎さん。

首里城の地下に造られた「第32軍司令部壕」の入り口付近にあった大きな岩陰で寝泊まりしながら、ごうを堀ったりアメリカ軍の攻撃で壊された橋を修繕したりする作業にあたったといいます。

作業はアメリカ軍の攻撃の合間に行い、直してもまた壊される“いたちごっこ”が続き、体力的にも精神的にも追い詰められていきました。

濱崎清昌さん

「これは危険極まりないですよ。朝から晩まで飛行機はずっと空襲するわ、海の方から艦砲射撃を落としてくるわ。アメリカが戦争に使える物資はどれだけあったかというのを思い知らされたんだけどね」

司令部壕の内部

アメリカ軍の激しい攻撃にさらされる中、少年兵たちは司令部壕内にたびたび招かれ、将校から「日本が勝っている」という話を聞かされていたといいます。濱崎さんはそのことばを信じ切っていました。

濱崎清昌さん

「4月29日の天長節になったら、連合艦隊が沖縄に逆上陸してきてアメリカ軍を挟み撃ちにして、倒してやるというふうな話しぶりをしておったよ。拍手喝采『そうだそうだ』とみんなで笑っていた」

しかし、連合艦隊が来ることはありませんでした。

そしてアメリカ軍が司令部のある首里の包囲を進めていた5月22日、司令官・牛島満中将は重大な命令を下します。

本土決戦までの時間を稼ぐため持久戦を展開しようと、多くの住民が避難していた沖縄本島南部への司令部の撤退を決めたのです。

この決定により、多くの住民が戦闘に巻き込まれることになりました。

濱崎さんも仲間たちとともに司令部が移された本島南端の糸満市摩文仁に向かいましたが、たどりついたその場所で、死と隣り合わせの極限状態に追い込まれていきます。

その日、濱崎さんたちが身を隠していた「壕」の外にいた上級生や同級生がアメリカ軍の攻撃の犠牲になりました。

「ドドーンという音がして、外におった人はもう3名か4名ぐらい亡くなっている」

6月19日。突然、濱崎さんたち「鉄血勤皇隊」に対し解散命令が言い渡されます。

4日後の23日は摩文仁の洞窟で牛島中将が自決し、旧日本軍による組織的な戦闘が終わったとされている日ですが、そのことを知らず、仲間とともに逃げ続けていました。

さらに3日たった26日の夜、濱崎さんは上級生と同級生の3人で、草むらの中をほふく前進し、本島南部から北部に逃げる機会をうかがっていました。

「やられた」、上級生が叫んだ瞬間でした。

濱崎さんたちに向けて、機関銃が撃たれ、手榴弾が投げ込まれました。

上級生がその場に倒れた様子が記憶に残っています。

そして、濱崎さんの体にも強い痛みが走りました。

「鉄の棒か何かで頭や体を殴られたような感じで、僕もばったり倒れたわけさ。雨あられみたいに血が流れて、頭がやられているわけよ。足は足で動けない。弾が耳の近くをピュシュってする時に目が覚めるけど、だんだん意識がもうろうとしてくるわけ」

意識が薄れつつある中、一緒にいた同級生のことが心配になり、何度も名前を呼びましたが返事はありませんでした。

2人がその後どうなったのか、今もわかっていません。

近くの穴に転がってそのまま意識を失ったという濱崎さん。

翌日あまりの暑さで目が覚めると、傷口にウジがわいていました。

濱崎清昌さん

「夜が明けて目が覚めて、もう銀バエがね、本当に体いっぱい銀バエがブンブンブンブンしてるわけさ。足の方向を見たらそこに銀バエのウジムシがね、ぐんぐんとわいているのよ。今まで自分たちは軍国少年として教育させられてきて、育てられてきて…。戦争に行ったら、あの敵の捕虜になんかなってはいけない。捕虜になったらすぐ殺される」

「アメリカ軍の捕虜になったら殺されるか、一生奴隷にされるかどちらかだ」と教え込まれてきた濱崎さん。

「捕虜になるか、ここで死ぬか」1日中考えた末、これから先の未来がどうなっていくのか見届けたいと、捕虜になることを決心しアメリカ兵に捕らえられました。

濱崎さんをはじめ「鉄血勤皇隊(通信隊含む)」に動員された学生は少なくとも1676人にのぼり、半数以上の868人が命を落としました。沖縄戦では3か月にわたる地上戦の末、20万人を超える人たちが亡くなりました。司令部を南部に移したことで膨れ上がった県民の犠牲者は半数を超える12万人以上にのぼります。

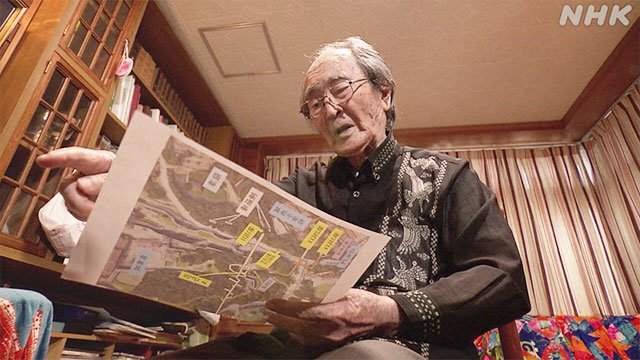

沖縄戦から77年がたち濱崎さんは足腰が弱まり、自宅で過ごす時間が多くなりました。

メディアを通じて伝えられるロシアによるウクライナ侵攻の様子をみずからの戦争体験と重ね合わせ、平和への思いを改めて強くしているといいます。

濱崎清昌さん

「殺し合いね、同じ人間が殺し合いをしてあんな格好で殺されていく。ロシアとウクライナの争いがあるけど、本当に人間が人間にやることかなと思うくらいだよね。戦争になると人間じゃなくなるよね」

そしてふだんより強い調子でこう語りました。

「昔は統一してこれはだめ、はい右向け右、左向け左で上の言うことしかやらなかった。自分の国の政治家やそういう人たちが何を言ってるか。自分は本当にだまされてないか。本当に自分の国のために、この人は政治をやっているか。そういうものもよく見る必要があるんじゃないか。ただうのみにするんじゃなくて」

軍国少年だった過去を振り返り発せられた濱崎さんの物事の本質を見極めるということばは、私(記者)の心に重く響きました。

沖縄では濱崎さんのような戦争体験者から直接話を聞くことが難しくなっています。県内のシンクタンクの調査によると、戦前や戦時中に生まれた世代が総人口に占める割合は、年内に1割を下回る見通しです。

司令部壕 保存公開の県の検討会

こうした中、県民の間で記憶を継承するための重要な戦争遺跡として第32軍司令部壕を活用していこうと、保存・公開に向けた機運が高まっています。県も今年度、関連予算として5000万円を計上し、司令部壕の一部について令和7年度中の公開を目指す考えを明らかにしました。

沖縄の歴史や文化を象徴する首里城と、その地下に掘られ住民の犠牲を増大させる南部撤退が決定された場となった司令部壕。

公開が実現すれば、沖縄の正と負の遺産を同時に見つめ、戦争や平和についてより深く考えることができる場所になります。

「司令部壕は沖縄戦で何があったのか、それを証明する重要な場所だ」という濱崎さん。もう一度、その地に足を運んでみたいと話しています。

体調がすぐれない中、濱崎さんが今回私に話をしてくれたのは、これからも語り継いでいってほしいという強い思いからだったと感じています。その思いを胸に刻み、体験者のことばを一つ一つ記録していきたいと改めて思いました。