対馬丸事件を知っていますか?

子どもたちを疎開させるための船がアメリカ軍の潜水艦の攻撃を受けて沈没。大勢の子どもたちを含む1484人が犠牲になりました。

当時は被害を受けたことも極秘とされてきたこの事件。

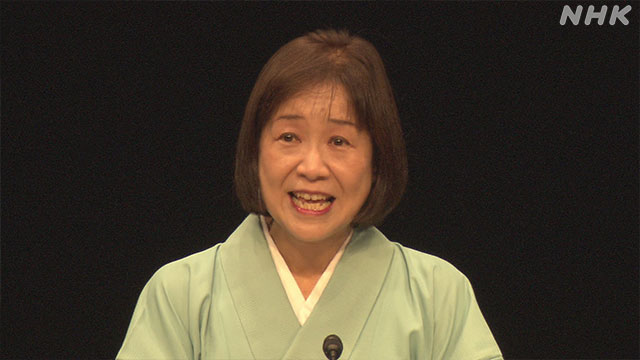

その悲劇をひもとき、みずからの芸で語り継ぐ講談師がいます。

“出港して27時間と30分。22日の午後10時すぎ。アメリカの潜水艦ボーフィン号の魚雷攻撃を受け、10分で海に沈められました。航行速度の遅い対馬丸は潜水艦の格好の標的にされていたのです”

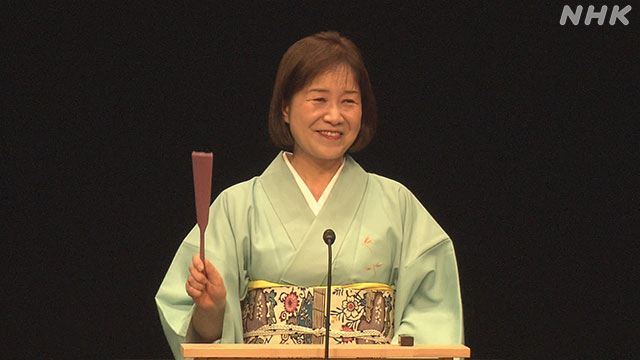

終戦の日が近づく8月7日、大阪、国立文楽劇場での独演会。

大阪を拠点とする講談師の旭堂南照さんが披露していたのは「対馬丸事件」をもとに創作した演目です。

終戦1年前の1944年7月、アメリカ軍の攻撃を受けてサイパンが陥落。

戦禍が沖縄へと迫る中、幼い子どもたちが足手まといになってはいけないということで、県外へ集団疎開することになりました。その時の船が「対馬丸」です。

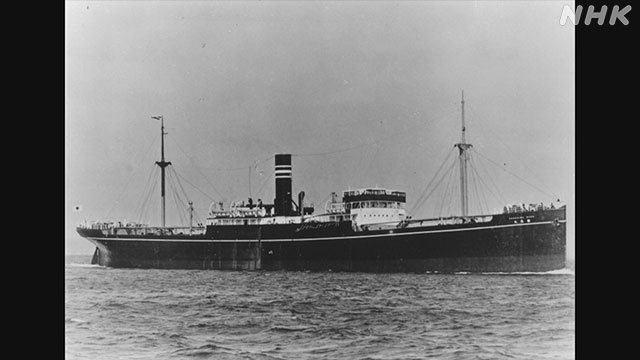

8月21日、対馬丸は1788人を乗せて那覇を出港して長崎へ。

しかし、その翌日の夜、鹿児島県の悪石島付近を航行中に、アメリカ軍の潜水艦が放った魚雷が命中し沈没したのです。

対馬丸 画像提供:日本郵船歴史博物館

“真っ暗で果てしない海に放り出された人は、いかだにしがみつきながら

「先生、怖い、助けてー」

「泣いたらダメ、目の前が見えなくなる」

人食いざめが漂流者をねらおうとしたり、海洋接近に伴う高波に飲み込まれたり…

奄美大島まで流された人もいます”

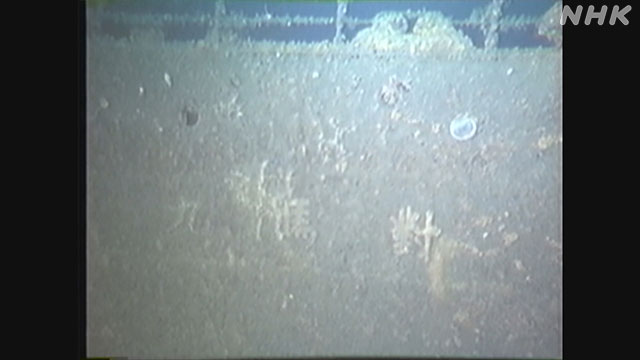

海に沈んだ対馬丸 画像提供:海洋研究開発機構

乗客の8割以上の1484人が死亡。半数以上が学童疎開の子どもたちでした。

なぜ、大阪の南照さんが対馬丸を演目に選んだのか。

そのきっかけとなったのが南照さんの小学校時代の恩師、沖縄出身の高良ミチ子先生です。卒業後も先生の家に遊びに行くなど交流が続いていました。

ミチ子先生と南照さん

対馬丸事件を知ったのは10年ほど前に開かれた同窓会。ミチ子先生と一緒に参加していた夫の政勝さんは対馬丸に乗船していて生き残った一人だという話を聞きました。

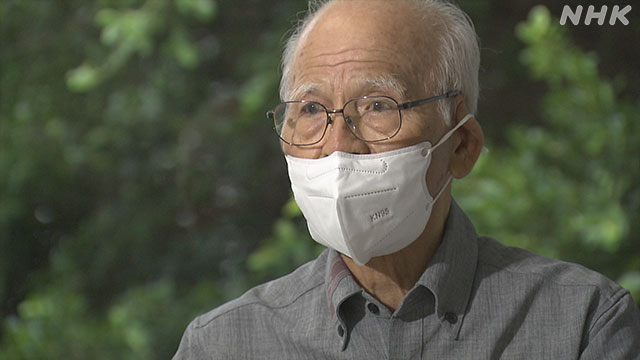

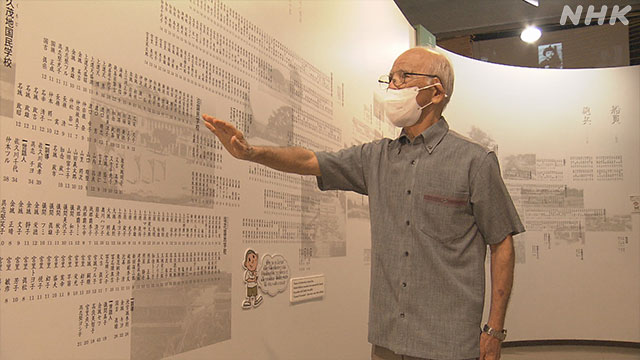

今は82歳になる高良政勝さんです。

対馬丸に乗っていた高良政勝さん

4歳のときに家族と一緒に対馬丸に乗船し、両親ときょうだいの合わせて9人を亡くしました。

船が沈没する前後の記憶はないそうですが、海に投げ出されたあと何かに捕まりながら、救助を待ち続けたことを覚えているといいます。

政勝さんは当初、生き残ることができたのは運がよかったからだと思っていました。

ところが、そうではありませんでした。

高良政勝さん

「いかだか何かにすがっていた。自分ですがっていたと思ったけれど、実際はおやじが後ろからサポートしていたのですね。僕が救助されたのを見届けて沈んでしまった」

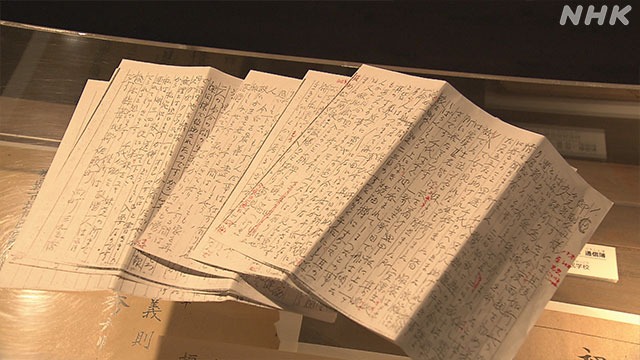

政勝さんが救助された船が港に到着した時には当時、鹿児島に住んでいた兄が居合わせていて、その時の状況を記した手紙が残っていました。

兄が沖縄の祖父母に宛てた手紙

兄が政勝さんと再会したのは船が沈没してから3日後。救助した船員の話では引き上げられたとき、政勝さんは父親に抱かれていたそうです。救助されるまでの間、波の荒い中で父が支えていたとみられます。

父は政勝さんを救助船の船員に託しましたが、いかだの縄が切れてしまい、そのまま帰らぬ人となったそうです。

政勝さんが着ていた服は波に裂かれ、肌は日に焼けて色は黒くなり、背中のあたりの骨が見えていたといいます。

兄の手紙の最後はこう結ばれていました。

1行たりとも隣近所の者に知らしてはなりません。極秘です。

撃沈という国にとって都合の悪い事実を話すことはできない。

言論が厳しく統制された戦時下の重苦しさを伝える言葉です。

対馬丸について調べ始めていた南照さんは、この手紙を見て衝撃を受け、講談として伝えていこうと決心したといいます。

旭堂南照さん

「やっぱり異常ですよね。しゃべったらいけないというのはね。正しいことが伝えられてこないということも含めて異常な世界だと思いました。本当に心が震えるような思いがしました。人生の中ではすごく不条理に出会うことはありますが、何か伝えるものができたら」

50歳をすぎてから講談師になった南照さんにとって「対馬丸」が初めての創作でした。8年前に完成し、毎年4、5回上演してきましたが、沖縄の本土復帰50年の今年は特に力を入れています。

沖縄の「慰霊の日」を前にした6月中旬には、沖縄県内の各地を政勝さんと訪れ講談を披露しました。

“対馬丸撃沈の事実は決して身内にも話してはならない。厳しいかん口令がしかれたのです。詳しい調査もされず、沖縄に残された家族に正しい情報が伝わることもなく”

南照さんが講談で着ている水色の着物はミチ子先生の形見です。

6年前に他界したミチ子先生。

対馬丸の演目が完成した時には体が弱っていて声が出せない状況でしたが、上演を見たあとキーボードで「一生懸命これからも頑張ってね」と伝えてくれました。

ミチ子先生と南照さん

南照さんの講談にはミチ子先生も登場します。

“ミチ子先生は戦争を知らない私たちに勉強ができる平和のありがたさを伝えてくれました。だから厳しかった。どんなに苦しい戦時下でも夢はあった。生きていればこその夢”

ミチ子先生の思いを引き継いで、南照さんは犠牲になった子どもたちと同じ年代の小中学生たちに、対馬丸の悲劇を伝えていきたいと考えています。

旭堂南照さん

「自分と同じような年の子が親元を離れて疎開をしたことは、そんなことは経験してはいけないことです。子どもたちだからこそ受け止められることがあると思うので、講談を聞いてもらいたいなと思います」

対馬丸記念館の館長も務め、沖縄本土復帰50年の式典で県民代表としてあいさつした政勝さん。南照さんの講談を通して、一人でも多くの人に対馬丸の悲劇が伝わってほしいと願っています。

高良政勝さん

「戦争が兵隊だけではなく、一般の住民、そして子どもたちにも影響を及ぼしたということを知ってもらうきっかけになったことは非常によかった。戦争というものは守られるべき子どものほうにまで犠牲が来るんだということをみんなに訴えたい」