あの夏。広島の空は青く鮮やかでした。

原爆は、地上から600メートルの上空でさく裂。

多くの未来を一瞬で奪い去りました。

あの夏から77年。

尾崎稔さんは、あの戦争を。あの時の家族を。あの時の仲間を。あの時のふるさとを、描き続けています。

それは、「文句を言うため」にです。

90歳になる尾崎稔さんは、しっかりした足取りで爆心地から1.2キロの地点に立ちました。

広島市中区大手町。ここは13歳だった尾崎少年が被爆した場所です。そして、あの日の記憶につながる空を静かにゆっくりと見上げました。

「あの日も晴天だった。ええ天気だったな。夏の空だ」

月日が時計の針を進めようとも、あの夏、8月6日、午前8時15分は尾崎さんの記憶から決して離れません。

「何年たっても忘れんな。そげなもんやの」

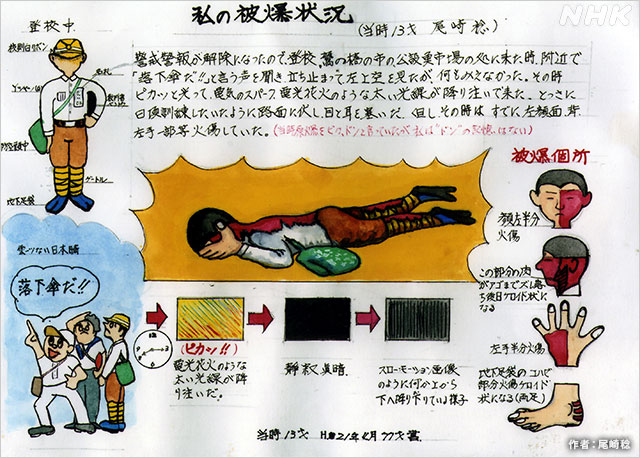

1945年。8月6日。あの日尾崎さんは、警戒警報が解除されるのを待って市街地とは逆、南側にある学校に向かって急いで走りました。

多くの同級生は建物疎開作業(火災の延焼を防ぐため、建物を解体する作業)に動員され、爆心地から1キロ以内で作業にあたっていたとみられます。

尾崎さんは、校内で水泳の強化選手に選抜されこの日から始まる練習に遅れまいという一心でした。遅れれば上級生から厳しく怒られます。そんな時代でした。

しかし、それが結果的に爆心地から少しでも離れることになりました。

尾崎稔さん

「考えたら運命じゃ。本当なら同級生と同じところで被爆しとる。死んどるから。建物疎開していた学校の仲間は100人以上亡くなったな。わしはどんどん走って爆心地から逃避したからね」

そして午前8時15分。

「走っていたら、歩いている人が止まって、空を見て“落下傘” “落下傘”いうから。振り向いたら…。花火じゃない。黄色い光線がピカッと、空いっぱいだったな」

さく裂した原爆は青空を一瞬のうちに光線で染めました。尾崎さんは、思わず顔を手で覆ったままその場で地面に伏せました。

「それは真っ黒な闇じゃ。静寂、音も1つもせん。ほんま静寂。わしゃ死んだと思った。ああ死んだんだと。死ぬのは痛くもかゆくもないのうと」

「どれぐらいたったか。1分か2分ぐらい続いたんかな。少しずつ手が動く。だんだん物が見えてきて…。ああ、わしは生きとるんじゃ。ああ生きとる。おどれ(アメリカ)が殺そうと思ってもわしゃ死にゃせんぞ、死んでたまるか」

さく裂した原爆により、爆心地周辺の地表面の温度は3000度から4000度にも達しました。

市街地から歩いてくる大勢の人の顔は灰を被ったように黒く、やけどで腫れていました。腕を前に出して皮膚が垂れ下がっていました。

みんな、みんな水を求めて防火用の水槽に顔を突っ込んでいました。尾崎さんものどが焼けるようにピリピリと乾いて水を求めました。

尾崎さんは、熱線で足や腕、それに顔の左側に大きなやけどを負いました。

特に顔のやけどは皮膚がとけて首と顔がくっついて顔が傾いた状態となりました。(顔の赤みは40歳、50歳になっても消えませんでした)

そして、被爆した人を収容する施設でおよそ1か月間、真っ裸なまま寝かされていました。とけた皮膚で口が思うように動かせません。収容所の兵隊に手当てをしてもらったり、おかゆを食べさせてもらったりしながら生きながらえました。

「板張りで壁もない施設だった。水を飲んだ記憶もない。1人ぼっちでどんどん痩せ細って体重は25キロくらいになって。長く生きる状態ではない。どうせ死ぬんだろうと思って生きる気力なんてなかった」

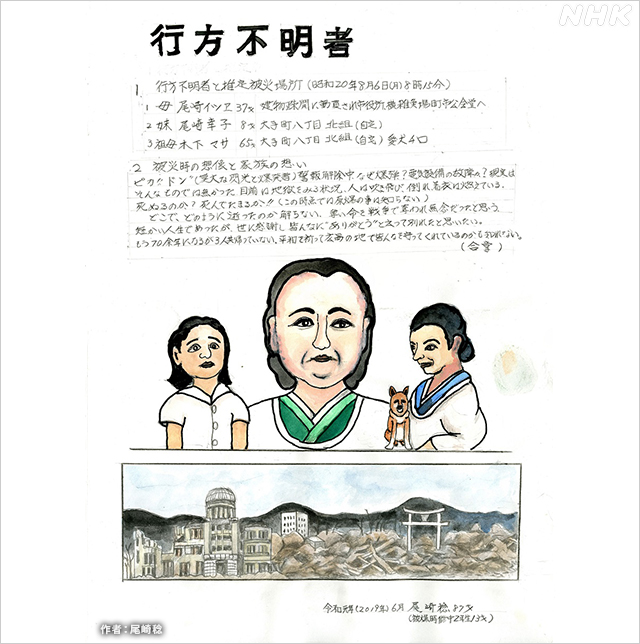

尾崎さんは、両親、姉、弟、妹、祖母の7人家族でした。

被爆した時、父親は、電気技師として旧満州にいました。

姉は動員され近くの工場へ。

弟は戦火を避けるため疎開先へ。

自宅に残っていたのは母親と妹、それに祖母の3人でした。

爆心地からおよそ500メートルのところにあった自宅付近にいたと思われる母親のイツヱさん(37歳)、妹の幸子さん(8歳)、それに祖母のマサさん(65歳)の3人とは77年たったいまでも連絡が取れません。

「お母さんは上品で品格のある人だった。器量もよくてね。妹はね…。勉強がようできて可愛かった。そら可愛かった。言葉にならんのう。そらそうよ。これだけええ子をなんで殺すんかい。もっと生きてもらいたかったのう。原爆がなかったらのう」

ケガが癒えてからは、焼け野原となった自宅の周辺を何度も何度も掘り起こしました。

お母さんの手がかり、妹の行方、おばあちゃんの証し…。

しかし、何も出てきませんでした。

あの夏から77年。90歳になっても3人が残したものは無念な気持ち以外は1つも手元にありません。

「自宅の近くはね。掘るも掘ったよ。探したね。全然遺骨もない。どこかでだびに付されたんだろう。妹は川で溺れたという人もおるんじゃが分からんわいな。確証は何もない」

全てを失って、中学校に通うことは諦めざるを得ませんでした。生きるために働くしかありませんでした。

国鉄の就職試験の履歴書は、13歳の年齢を偽って15歳としました。15歳からしか働けなかったからです。

残された姉、弟との生活を支えるために必死でした。その日を生きるため、13歳の少年のできるかぎり精一杯の選択でした。

結婚するまで様々な職に就きました。

結婚の相手は当時勤めていた運送会社の隣にあった水道工事会社の娘さんでした。普段から顔を合わすうちに親しくなりました。

尾崎さん20歳。

妻の洋子さん19歳でした。

「背は低かったが可愛い人だった。近所で1番可愛かったな。世間では、被爆して放射線を浴びたら子どもは作れないと言われていたから結婚は諦めていた。それに顔の左側は赤いあとが残っとる。自分でも惨めだったから」

洋子さんは結婚にあたって顔の左側に残る赤いあとの事は何も触れませんでした。

35歳からは自動車会社で働き、定年まで勤め上げました。しかし、正社員ではなく臨時社員でした。

したくてもできなかった勉強、失った仲間との何気ない日常、学歴がない悔しい思い。

学校に通えていれば…。

家族がいたら…。

原爆が落とされなかったら…。

これまで多くの“たられば”を飲み込んで洋子さんと7人の子どもを懸命に育てました。

70年近く連れ添った洋子さんは3年前、86歳で亡くなりました。

「被爆したら短命と言われていた。幸せなのは、子宝に恵まれて子どもたちはみな元気でまじめに生活しとる。最高よ。奥さんは小さいことは言わずに肝が据わって度胸があった。開放的で気さくな人だった。『ありがとう』と言いたいな」

65歳で会社勤めを終え、77歳からあの戦争のことを描きはじめました。

自分が見たこと、経験したこと、感じたこと、歴史の真実を後世に残したいと思うようになりました。

「昔のことをみんなに知ってもらいたい。こういうことがあった。ああいうこともあったということを。絵は得意じゃないが1番分かりやすい。残したほうがええんじゃろうがよ。いつか誰かがそれを活用してくれるんじゃないかのう」

尾崎さんは、自らが描いた90枚以上の絵を原爆資料館に寄贈してきました。

尾崎さんの描く絵は原爆の悲惨な状況だけではありません。

その時あったささやかな家族の幸せ。

その時ともに過ごした仲間との思い出。

生まれ故郷、広島の懐かしい町並み。

当たり前にあった日常を記憶の限りに描いています。

そこにはその時生きていた名前のある多くの人が出てきます。

その中でかつての級友を描いた絵が何枚もあります。

屈強な体格で努力家だった級長。

クラス1の人気者で晴夫の「晴」にちなんで“パレ”と呼ばれていた友人。

近所の仲間と沈み行く夕日に向かって歌を歌った楽しい思い出。

戦争の中でも営まれていた日常を描いています。

「原爆が奪ったのは、生き物だけじゃないんじゃけえ。ヒロシマの心や文化を全部奪ったんじゃ。緑があってね。気持ちのええきれいな街だったんよいうのを知ってもらいたいのう。自慢するんじゃないが、わしらのひいおじいさんやおじいさんが一生懸命つくった広島じゃけえのう。それを守りたかったのをあの原爆1発でみんな無しにしたんじゃけえ」

「原爆を落とさんかったら、こういうきれいな街があったんだいうのは残しておきたいわ。文句言うために」

尾崎さんは、自身が立って歩ける間、目が見える間はあの戦争を描き続ける決意です。

私は取材をさせてもらうため、ことし3月に尾崎さんに初めて会いました。以来、何度も何度も自宅にお邪魔して話を聞かせてもらいました。

7月中旬、この記事を書くためにもう一度確認しておきたいことがあって自宅を訪ねました。

<90枚以上描いてきた絵の中で1番、思い入れが強い絵はどれですか?>

尾崎さんは刹那に答えました。

イツヱさん、幸子さん、マサさんを描いた絵です。

「遺品の1つもない。遺物もない。家族もおらん。どこでどうなったか分からん。原爆で全てがなくなったんじゃけえ。わしだけでなくこういう人がたくさんおるんよという事をこの絵で訴えたかった。誰の責任か、誰に聞いても答える人は誰もおらん。原爆で苦しんだ人が多くいたんだろうが亡くなってしまってそれすら訴えられん。生きた証しを。これは自分が描いた絵の中で1番重たい絵じゃ」

あの夏から77年。

幾重にも刻まれた尾崎さんの顔のしわには、被爆してから懸命に生きてきた証しが詰まっているようでした。

二度と繰り返してはいけない歴史を今この時も絵を描くことで尾崎さんは訴え続けています。