終戦まで川崎市にあった旧日本陸軍の「登戸研究所」では、さまざまな秘密兵器の開発や製造が行われていました。

なかでも秘密にされてきたのが、偽札の製造です。その解明を進め、語り継ごうとする人たちを取材しました。

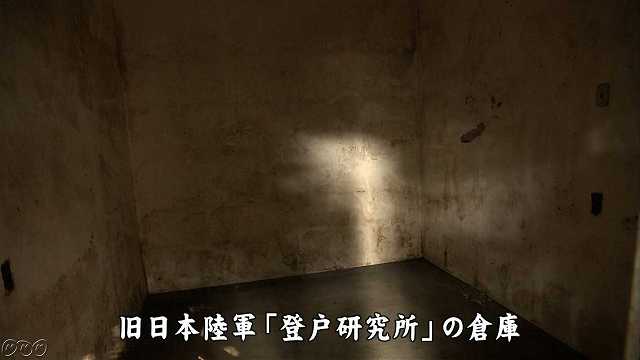

明治大学の生田キャンパスには、旧日本陸軍「登戸研究所」の倉庫が今も残り、当時の面影を伝えています。

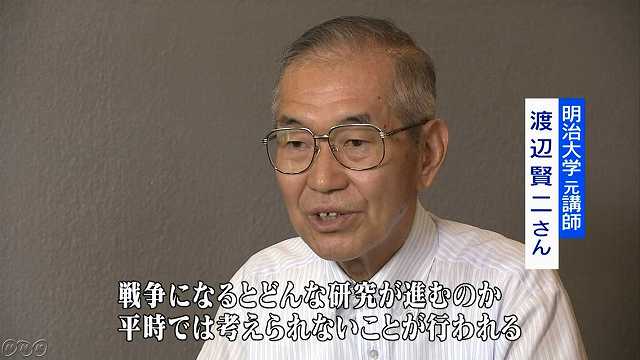

明治大学の元講師、渡辺賢二さんは、長年、この登戸研究所を調べてきました。

研究所があった敷地には、化学兵器や生物兵器の実験室などがあったことが分かってきていますが、国の公式な記録は残っておらず、調査は難航したといいます。

渡辺賢二さん:

「防衛庁に行きましたら秘密なので資料はないというんです。そこで働いた人が何も話せない。そんなことを調べる責任を感じました」

特に秘密のベールに包まれていたのが、偽札作りでした。渡辺さんの調査でわかった、当時の中国紙幣の偽札です。

左側の偽札には、紙幣の左上の紙幣番号や、紙幣の下にあるスタンプがありません。しかしそれ以外は、本物とそっくりな精巧なものです。

研究所の敷地だった大学のキャンパスには、かつて木造の古い建物があり、そこで偽札が印刷されていたということです。

渡辺さんによりますと、中国大陸で大量に偽札を流すことで、経済混乱を招き、戦局を有利にしようと、当時の価値で40億円分の偽札が作られたといいます。

渡辺賢二さん:

「お札を大量に印刷して通用させれば、軍需物資が買える。兵士の給料もそれで出せる。総合的に考えた経済作戦が、偽札作戦だと言えると思います」

渡辺さんの調査に対して、どうやって偽札が作られたのか、重い口を開き始めた人がいます。その1人が岸井三治さん(88)です。

昭和19年、成績優秀だった岸井さんは、厳しい選抜を経て14歳で研究所に入りました。当初、偽札の製造について知らされないまま、紙作りの工程をたたき込まれました。

その後、周囲の話から偽札作りを行っていることや、中国の紙幣に近づけるため、現地から大量の紙を秘密裏に入手していたことなどを知りました。

岸井三治さん:

「何をやってくださいというよりもその工程を覚えなさいという、正式にはわからなかったが想像はできた」

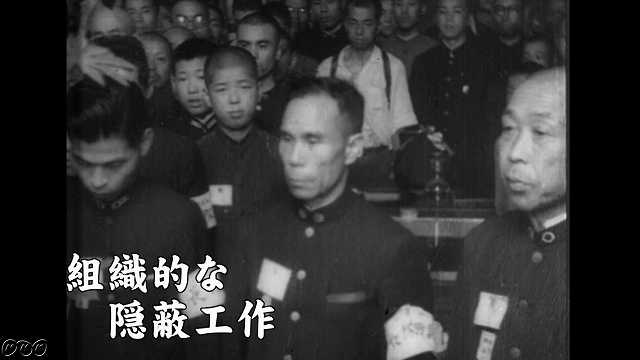

昭和20年8月15日の終戦から始まったのが、研究所の上層部の指示による組織的な隠蔽工作でした。

玉音放送を聞いた後、岸井さんたちは、民間の製紙工場に紙を運び出しました。偽札をボイラーで燃やす作業が徹夜で行われるのも目撃したといいます。

岸井三治さん:

「ボイラーで燃やしていたんだから。リヤカーに乗せてきて、それは何日も夜通し。自分たちはどうなるんだろうなと思った」

徹底した隠蔽工作によって偽札作りは闇に葬られ、岸井さんは70年あまりにわたって、沈黙してきました。しかし、若い世代にも伝えたいと、その秘密を語り始めています。

岸井三治さん:

「自慢する話じゃないからね、これは。やましいというか、それに似たような気持ちはありましたね」

渡辺さんは、戦争では戦闘行為だけでなく、経済や市民生活を脅かすさまざまな活動が行われることに、偽札作りの恐ろしさがあると考えています。

渡辺賢二さん:

「戦争になると、どんな研究が進むのか、平時では考えられなかったようなことが行われます。生活を破壊するものにもなるわけです。二度とこんなことをやってはいけないよという新しい知恵を私たちに与えてくれるのではないかという風に実感しています」