真珠湾に向けて日本の攻撃機が飛び立ったあと。昭和天皇のもとにある書簡が届けられました。送り主は「アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルト」

この親書の背後には、日米の開戦を避けようと最後まで動いた日本人の学者の存在がありました。30年も前から日米開戦を予見したこの学者が、最後に望みを託した“大統領親書”とは。

ルーズベルト大統領親書の一節

(dispelling the dark clouds)

「暗雲を一掃する方法を考慮するよう希望する」

開戦直前、アメリカのルーズベルト大統領から昭和天皇のもとに届けられた親書の一節です。

真珠湾に向けて飛び立つ攻撃機

届いたのは、12月8日の午前3時ごろ。

すでに真珠湾に向けて攻撃機が飛び立ったあとでした。

この親書が届けられた背後には、ある日本人学者の存在があったとされています。

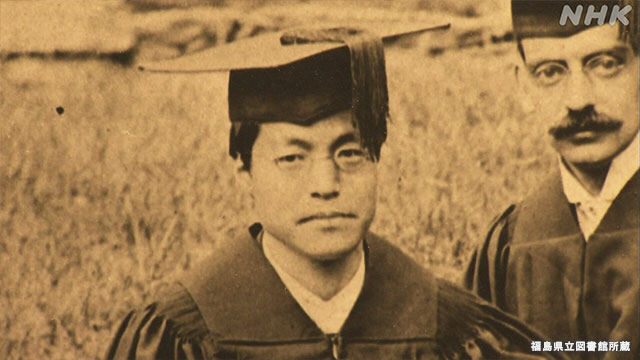

朝河貫一

その人物とは、当時イェール大学の教授だった朝河貫一。

今の早稲田大学を卒業後、1895年に渡米。

歴史学の専門家として、欧米の知識人にも影響を与えた人物です。

アメリカに身を置いた朝河は、アメリカで広がる日本に対する警戒感を早くから感じ取っていたことがわかっています。

「日本の禍機」朝河貫一著

日露戦争のあと、1909年に著した「日本の禍機」の一節です。

「日本もし不幸にして清国(中国)と戦い、又米国と争うに至れば、その戦争は実に世に孤立せる私曲(自分の利益のために不正を行うこと)の国、文明の敵として戦うものならざるべからず」

朝河は日本が日露戦争のあと中国東北部の満州での支配を進めることを「当面の国益」に過ぎないと指摘。

「これに酔って将来の国害を指摘することを怠れば」、「日本は知らぬ間に天下に孤立し、世界を敵とするに至るべし」と分析します。

日本が針路を誤れば日米開戦の可能性があると30年以上前からその危険性を予見していたのです。

朝河は日米の対立を回避させるための直接的な行動に出ます。

その思いを託したのが、数多くの書簡でした。

地元の福島県にある県立図書館には、朝河が発信・受信した2500点を超える多くの書簡の控えが残されています。

渋沢栄一の署名がある書簡

その相手を見てみると、伊藤博文、大隈重信、渋沢栄一、徳富蘇峰、鳩山一郎…政財界、学者やジャーナリスト、その対象は広範に及びます。

では、朝河はいったい書簡で何を訴えていたのか。

満州事変以降の書簡を見てみます。

満州事変の翌年の1932年。

日本軍の中国での軍事行動を受けて貴族院議員だった大久保利武に宛てた書簡です。

大久保利武に宛てた書簡の控え

「アメリカ国内の世論が日本への制裁を希望するようになれば、政府も制裁に賛同しないとは保証できません」

「このような暴力の方法を用いる国に公正の目的があるとは思われません」

「日本が単独で軍事的行動をとったこと、これが世情が憤激した理由です」

朝河はアメリカにおける対日世論の悪化が制裁などにつながる恐れを指摘しています。

そのうえで、中国での軍事行動について個人の家と家の関係に例えて、いさめています。

「個人の社会において隣家(隣国)の問題を改めようと侵入して打撃し、整理し、家人を放逐することは普通行われないでしょう」「兵力で解決することによる将来の不利は大きいと憂えています。一時的に改善しても一層悪い局面を作るでしょう」

大久保の兄は天皇の側近・牧野伸顕。

昭和天皇の周辺にアメリカの空気を伝える狙いもあったとみられます。

1936年、陸軍の青年将校らによるクーデター「2・26事件」が起きると、軍部はさらに政治への発言力を強めていきます。

朝河は日本国内で客観的な国際情勢などが十分に示されないなかで、世論が1つの方向に流されていることの危険性を指摘します。

斎藤金太郎に宛てた書簡の一節

「気の毒なことは、日本に世界の様子がよく知られていないことです」

「国民に自由に事情を知らせないでいれば、かえって日本の大損害を招く時が来るばかりでなく、甚だしい不利益の状態となります」

「この時になって国民の知見が乏しければ、一般の人民が最も気の毒です」

村田勤に宛てた書簡

「過去数年の日本の外政の失敗は自縄自縛的にものを考えたことです。しかし、いかに難しくても多くの問題は自ら作ったものであるので、日本自らが反悟して改善することが当然の責任で、国の前途には絶対に必要です。このように考える人が、ほかを恐れて論議を躊躇すべき時ではないでしょう。なぜ、危険を恐れて黙するのか」

「正直に論議して当局に迫るべき。前線の兵士があわれにも毎瞬命を賭しているのに比べれば、直論による危険は言うに足りないようなものです」

1940年1月、日米通商航海条約が破棄されます。

これに伴い、アメリカは日本への石油などの輸出を制限できるようになりました。

アメリカから大部分の石油を輸入していた日本は、窮地に立たされます。

当時、衆議院議員有力者だった鳩山一郎にあてた書簡です。

「危機という言葉は今日に妥当である」と強い警告を発しています。

「なぜアメリカ国内上下一般に日本の行為に対し、皆同じ理由で反感をいだいているか。この理由を正しく理解する能力がなければ今後アメリカとの関係に常に行き違いを生じる恐れがあります」

「なぜ利害関係の疎いドイツと国運を結ぼうとし、国運が通じる米英を敵としようとするに至ったか」

「態度を継続していけば、外交はもちろん、内政、経済、社会はどうなるか。これほどの巨大な問題を抱えながら『新秩序』なるものを成就させれば幸運が開かれると思っているのは驚くべき現象です。ドイツも『新秩序』を掲げて今の状態に来た。不自然、窮屈に自分だけの理屈で押し通して行こうとし、日本の数年来と著しく符合しています」

「危機という言葉は今日に妥当であると思わざるを得ません」

数々の書簡もむなしく、対立を深める日米。

1941年11月、アメリカは日本に対して中国や仏領インドシナからの撤退などを求める「ハル・ノート」を提示します。

開戦回避への道がいよいよ閉ざされつつあるこの時期、朝河が最後の望みを託した打開策がルーズベルト大統領から昭和天皇への親書の発出でした。

朝河が作成した大統領親書の草案

親書の発出に向けて朝河が作成した7枚の大統領親書草案。

その控えが福島県に残されています。

朝河の大統領親書草案(一部)

「貴国が今直面している重大な危機は、歴代の政権の努力にもかかわらず本質的な解決に少しもいたっていないばかりか、日々、両国民の福祉と二国間の平和を脅かすようになっている。貴国との間で1世紀近くの友好関係を保った国の元首としてお伝えすべきときが来たと思う。

過去のアメリカ大統領の先例に従うことになるが、2つの例をあげると、1905年、日本陸海軍の日露戦争の大勝利のあと名誉ある日露平和条約締結の調停を行ったことであり、またその半世紀前にペリー提督を派遣して孝明天皇に親善のメッセージを送ったことである。

貴国の内政に干渉するつもりは全くないが、貴国の指導者たちがいかに危機を乗り越えて文明開化のみちを進み世界を驚かしたかということを、陛下に想起願うことは許されるだろう。

特に7世紀半ば以降、貴国の政治家たちは、これまで過去の過ちを率直にみとめ緊急な改革のための手段を幾度となく講じてきた。行き詰まりを招いた施政者や方針を一掃し、正しい権益と歴史的使命を促進させる政治の正道を実行する能力をいかんなく発揮できた国は、数少ないだろう。

アメリカは日本の今日について、過去同様、もしくはそれ以上の危機にあると見ており、我々が祈願するのは日本が再び自由意思によって通常の社会に進むことである。この危機は最近始まったものであり、貴国がこれまでに経験した危機と比べ、その根は浅い。

陛下よ、私を信じたまえ。我が国の願いと貴国の伝統や将来を懸念する思いがこの異例の方法をとらせるに至ったのである。

私たちは、日本が各国が他国の法や制度を尊重する親交関係への復帰という奇跡的な状況の変化を思い浮かべざるを得ない」

朝河草案は日米間の歴史や、過去に日本が危機を乗り越えたこと(大化の改新や明治維新等)を振り返った上で、現在の危機は重大である一方で「最近始まったずっと根の浅いもの」と指摘。

日本の対応に変化を求めるものでした。

この草案は、知人のアメリカ人研究者の手を介し、大統領の複数の側近に渡されます。

大統領から天皇へ親書を出すという動きは、朝河の動きとは別に、日本大使館も探っていましたが、朝河がこの詳細を知ることはありませんでした。

ただ、朝河の草案はアメリカ側が最終的な親書を完成させる上で参考にされたとみられています。

ルーズベルト大統領の親書

完成した親書は、アメリカ時間の1941年12月6日に発信されます。

(外務省外交史料館に残る日本政府の正式訳)

「約一世紀前 米国大統領は日本国天皇に対し書を致し米国民の日本国々民に対する友好を申出たる処右は受諾せられ」

「両国は如何なる形式の軍事的脅威をも除去することに同意すべきこと明瞭なりと信ず」

「日本軍の仏印(インドシナ)よりの撤去は全南太平洋地域に於ける平和の保障を招来すべし」

「陛下に於かれても余と同様暗雲を一掃するの方法に関し考慮せられんことを希望する」

書き出しは朝河の草案に沿ったもので、日本に対応の変化を求めるものではありました。

しかし、インドシナからの日本軍の撤退など具体的な行動を迫る内容で、異なる部分が多くありました。

発信された親書をアメリカ駐日大使のグルーが電報の形で受け取ったのは日本時間の7日夜。

その後、グルー大使から東郷外務大臣を経て、天皇の元に届いた時間は、8日の午前3時ごろ。

真珠湾攻撃の直前で、朝河が望みをかけた開戦回避は叶いませんでした。

親書は届いたものの、開戦回避という目的は達せずに終わったのです。

五百旗頭真さん

日米の外交史に詳しい、歴史学者の五百旗頭真さんは朝河が長らく「日本社会を取り巻く空気」に危うさを感じていたと指摘しています。

五百旗頭真さん

「日本でも、日清戦争と日露戦争で得た栄光を失ってはいけない、先人が築いてくれたものから下がってはいけない、もっと支配地域を広げることが明白な運命で、聖なる任務だというような気分が、国民大衆のうちにも多かったんです。対外的な面で国が音頭を取ったら、拍手をしてやりましょうとなっていた。そういう中で、朝河貫一はアメリカにいたからこそ、その危なさがよく見えるんですね。こんなことをやっていると日本は大変なことになるよと、国を滅ぼす危険すらあるよと彼は思っていた。ずっと警鐘を鳴らしてくれたわけです」

さらに、五百旗頭さんは日本社会の特徴に触れたうえ、朝河の姿勢から学ぶものは多いとも指摘します。

朝河貫一

「権力を持つ政治が激突に向かう時というのは、なかなかどうしようもない、誰も止められないというところがあります。そんな中で『自分は非力な民間人だから』と多くの人は思うが、朝河の場合は国の運命や国際社会の運命に対して非常に強い使命感を持っていたんですね。自分の学術的な研究を土台にした信念を持って、実際の政治を何とかしようと頑張られた」

「どこの国でもそうですが、特に日本では社会的機運というか、ある認識の潮流が一方に行きだした時に、違ったことを言うのはなかなか難しいんですよ。『和を以て貴しとなす』というのがいい和だったらいいですが、おかしな滅びにつながる和合だった時にも、なかなか声を出せない重さが日本社会にあるのではないでしょうか。そうした機運や風潮がどうであれ、本当のことを踏まえた上で、たとえみんなに反対されても声を上げる人がもっといていいじゃないかというのが、朝河の切なる思いだったわけです。時代の機運に負けずに『それは違う』と言い続けた、その精神はますます日本に必要だと思いますし、朝河のような人がいた時には、それが社会のすう勢ではなくても本当だと思ったら頑張るという、そうした市民社会が欲しいということですね」

終戦の3年後、朝河はアメリカで亡くなります。

その前年、日本の知人宛ての書簡には、次のように綴られていました。

村田勤に宛てた書簡

「日本人の特色は、妥協の一事にある。軍部の行動を憎みながらこれに反抗せず、駆逐されることを退けなかった」

「民主政体となればなる程に、個々人の道念と責任によらねばならず、民主は何よりもこれを必要とする」