太平洋戦争の開戦から80年。

戦争の現実に迫る手掛かりとして注目されているのが、当時の市民や兵士の日記だ。

個人の視点で綴られることから「エゴドキュメント」とも呼ばれる日記には、表現の自由が制約された時代に、誰にも言えなかった「本音」が記されている。

全国の資料館や個人宅600か所をおよそ1年間かけて取材した中で、印象に残った日記や資料をエピソードとともに紹介したい。

まず紹介したいのは、梨本伊都子の日記だ。

侯爵家に生まれ、皇族・梨本宮家に嫁いだ伊都子は、美貌と抜群の行動力で人気を博したプリンセスだった。

しかし、娘の結婚問題で悩み、戦後は皇族から平民になるという波瀾万丈の人生を送った。

歴史学者・小田部雄次さん(静岡福祉大学名誉教授)は、ライフワークとして伊都子の膨大な日記資料を読み解き、皇族の暮らしや世相について研究してきた。

小田部さん曰く、伊都子は「書き魔」で、1899年(17歳頃)から1976年に95歳で逝去するまで、77年間にわたり日記を書き続けた。

梨本宮伊都子妃

日中戦争が続いていた1940、41年でも銀座の百貨店へ買い物に出かけ、ビフテキなどの西洋料理を楽しむなど、庶民とかけ離れた豊かな暮らしぶりが垣間見える。

しかし、戦争の影は徐々に生活に入り込んでくる。

<<<「防空訓練中故、時々サイレンなどなり、夜はくらくてものものし」(1940年10月4日)

「各宮家にても 防空壕をつくれ、費用は出すからといふ事」 (1941年4月2日)>>>

太平洋戦争開戦後、生活状況はますます悪化し、1945年には空襲で梨本宮邸は、全焼してしまう。

日記には、軍の秘密兵器が、日常の一コマとしてさりげなく登場することもある。

長崎出身の宮本フ左さんのお父さんは、地元長崎の新聞記者を務め、1936年から1945年まで日記を残した。

70冊もの日記は、自宅のミカン箱の中に眠っていた。

フ左さんが印象深いのが、「バケモン船」についてだ。

父と一緒に、連絡船に乗り、窓から外を眺めていたところ「一人の水兵が、つかつかと歩み寄ってきて『三菱のほうを向いてはいけない』と警告した。なる程、三菱の岸壁には例のバケモン船がまた横づけになっている」

「バケモン船」の正体は、日本海軍の切り札ともいえる「戦艦武蔵」だった。

戦艦武蔵

隠し通すにはあまりに巨大な武蔵の存在は、地元住民の目を引いた。

父は、フ左さんに言った。

<<<「『見てもいいよ、お前は。…まさか子供がスパイもすまいからね』前に坐っていた老人と娘がくすくすと笑った」(1941年11月16日)>>>

およそ3年後、レイテ沖海戦に出撃した武蔵は、米軍の猛攻を受けて、沈没。

海に消えた。

日記を探し続けていると、当時の世相がみえる貴重な歴史資料に偶然で会うこともあった。

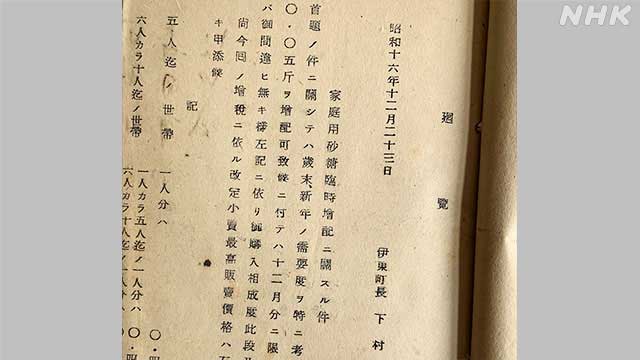

伊東市・湯川地区の商店の土蔵に眠っていた<回覧板>もその一つだ。

伊東市回覧板

1941年から1945年、太平洋戦争の時代の回覧板は、地域組織の<隣組>を介して、各家庭に配布された。

砂糖、菓子、正月用のもち米、衛生脱脂綿(生理用品)など、様々な物資が配給されていたことがわかる。

回覧板 砂糖の供給について

当時の国民がいかに生活の隅々まで統制され、戦争協力を求められていたかが読み取れる。

伊東市の市史編纂に携わる加藤好一さんは、さまざまな資料と日記を突き合わせることの大切さを教えてくれた。

加藤好一さん

「回覧板のような公的な文書と、日記などの個人的な記録とを共に調査することで、より当時の世相を深く考察できます」

日記の取材を始めた頃、印象に残ることがあった。

東京の古書店主・青木正美さんを訪ねたときのことである。

青木さんの自宅には、戦時中の教師や町内会長など、ダンボール箱数箱に及ぶ大量の日記があった。

それらは、古物商の間で出回った日記を青木さんが買い取り、収集してきたものだ。

古物商で売られていた日記

実は、こうした日記の多くが、執筆者が亡くなった際に、他の遺品とともに遺族によって整理され、業者に売られて古本市などに出回ったものだという。

青木さんは、日記に書かれた故人の生活に興味を持ち、その内容を書籍化して紹介してきた。

一方、執筆者が亡くなった際、あるいは家系が途絶えた際に捨てられてしまう日記が大量にある。

仮に日記自体が残されても、遺族を辿ることができないと、書かれた事柄以外に、詳しいことは分からない。

そう思うと、今も日記が関係者の元に残り、遺族に取材ができるのは非常に貴重なことであろう。

実際に来歴を伺うと、日記が現在まで残っていること自体が奇跡であり、驚かずにはいられないケースも多かった。

大阪府箕面市で精米店を営んでいた井上重太郎さんの日記も、そのひとつだ。

井上さんの日記は、大正時代から、亡くなった昭和43年まで、合計45冊に及ぶ。

井上重太郎さんの家族

井上さんは書道が趣味で、文字を書いたり読んだりするのが好きだった。

また、英語やドイツ語に精通するなど、生前、大量の本を所有していた。

そのため、井上さんが亡くなった後、日記は、それらの大量の本とともに本棚の奥深くにしまわれ、ほとんど存在すら忘れられてしまった。

実際、今回話を伺った井上さんの末の娘・土田桂子さんも、生前・父が日記をつけていたことすら知らなかったと言う。

土田桂子さん(井上重太郎さんの娘)

桂子さんが日記の存在を知るきっかけになったのは、1995年の阪神・淡路大震災だった。

震度6弱の揺れで箕面市の自宅が半壊になり、建て直す必要が生じた。

そこで整理を進めた時に出てきたのが、大量の書物に埋もれていた日記だった。

井上重太郎さんの自宅を継いだ孫・岸野精郎さんは、半壊した自宅を建て直すため、遺品を整理する必要に迫られた。

そして、井上さんの大量の蔵書を、古本屋で処分することにした。

だが、その際、生前の祖父の姿がふと脳裏に浮かび、日記はかろうじて売られずに済んだ。

もしも、この時売られていたら、この日記を取材することはできなかっただろう。

井上重太郎さんの日記

それから20年余りが経ち、孫の岸野さんは、再び自宅に残った井上さんの遺品の整理を進める。

やはり問題になったのは、大量の日記だった。

捨てるか、捨てないか。

判断に困った岸野さんは、末の娘・土田桂子さんに相談する。

これが、日記が今に継承される大きなきっかけとなった。

実は、桂子さんの夫・土田衞さんは、元々国文学を大学で教えていて、江戸時代の庶民の日記を研究したことがあった。

そして、「普通の庶民がつけていた日記には、リアリティーがあり貴重な資料である」と岸野さんに伝えた。

そのおかげで、日記は捨てられることなく、地元・箕面市に寄贈されることとなった。

長崎県に住む原口静彦さん(100歳)は、海軍航海士として重巡洋艦「筑摩」に乗艦し真珠湾攻撃に参加した一人である。

当時19歳の原口さんが、日々書いていたのが「戦中日誌」だ。

日記には真珠湾攻撃の舞台裏が詳細に書かれ、歴史的にも価値が高い。

この日記もまた、数奇な運命をたどり、今回取材する事ができた。

原口静彦さん

原口さんは、真珠湾攻撃以降もずっと日記をつけており、寄港する都度、母・操さんに送っていた。

原口さんと母親

だが、終戦まもない頃、「戦時中の資料は燃やすように」という特高(秘密警察)からの指示があり、原口さんの日記も焼却したと母から聞かされていた。

しかし、今から60年前、母・操さんがなくなった際、荷物の中から、日記の一冊だけが突如現れた。

それは、原口さんが、海軍兵学校を卒業し真珠湾作戦に参加した、開戦期のものだった。

原口静彦さんの日記

なぜ、母はこの一冊だけを残したのか?

原口さんは、「もはや聞く人がいないからね…」と言いつつ、こう推測する。

「母は、偶然この一冊だけ焼却し忘れたわけではなく、わざと残したのだと思う。

息子の記録として、また、真珠湾攻撃の舞台裏を書いたこの日記は、後世にとって大切なものだと思ったのでは」

事実、今回の取材では、開戦前後に書かれた現場の将兵の日記は、数えるほどしか確認できなかった。

原口さんの母・操さんの判断のおかげで、私たちは一つの歴史を知る事ができた。

1940年に生まれた娘・住代さんの成長を綴った、金原まさ子さんの育児日記も、戦時下の賢明な判断によって守られていた。

金原さん一家が住んでいたのは、現在は上智大学のキャンパスになっている、東京都四ツ谷。

実はこの一帯は、東京大空襲で焦土と化すのだが、幸い、一家は群馬県の親戚を頼って疎開していたため無事だった。

しかし、金原さんの自宅は焼失し、その際、ほとんどの家財もなくなった。

だが、奇跡的に日記は無事だった。

というのも、金原さんは、この日記を疎開先の群馬に避難させていたのだ。

金原まさ子さんの日記

着の身着のまま避難した金原さん一家が、持ち出せる荷物は決して多くはなかったはずだが、金原さんは、育児日記と娘のひな人形を選んだ。

周囲からは、日記やひな人形などではなく、もっと生活に役立つものを疎開させるべきだ、と言われたという。

後世、金原さんはこの時の判断について、「本当に大切なものは何かと考えた末だった」と語っている。

雛人形は、住代さん、そして孫に引き継がれ、日記はかけがえのない戦時下の記録となった。

実は今回取材した日記の中には、空襲によって焼けたため、終戦前後がないという例が数多くあった。

金原さんの日記も、同じ運命をたどっていた可能性が高かったはずだ。

金原まさ子さん

金原さんには、住代さんが生まれる前に、当時3歳で亡くなった長男がいて、その育児日記も疎開させていたため、現存している。

このエピソードからは、金原さんの子供たちへの愛情の深さを感じずにはいられなかった。

静岡県伊東市の書店主・竹下浦吉さんの日記は、反戦的な記述も含まれている。

日記は、特高に見つからないように隠していたという。

終戦間際は、空襲で焼かれることを恐れ、せんべいの缶に入れて地中に埋めようと計画していたそうだ。

竹下浦吉さんの日記

岐阜の農家・野原武雄さんの40冊以上の日記は、地元で教師をしていた甥・敏彦さん(故人)がたまたま古文書に精通し、かつ退職後地元の歴史資料館で働いていた縁で寄贈されて今に至る。

野原武雄さん家族

野原武雄さんの息子・正人さんによると、日記を寄贈した甥・敏彦さんは、生前、40冊以上になる祖父の日記を完読し、「私は野原武雄の一生を生きた」と言ったという。

野原正人さん

一年にわたって様々な日記を読んだ取材者として、これほどしっくりくる言葉はなかった。

日記の書き手には、明日何が起きるか分からない。

妻の急死、息子の訃報、ラジオから聞こえる開戦の一報…日記を読むとき、私たちは書き手とともに、一日一日の出来事を知り、一喜一憂する。

それはまさに、書き手の人生を追体験することだと感じる。

いうなれば、日記とは、まさに、その人の生きた証そのものだと、つくづく思った。