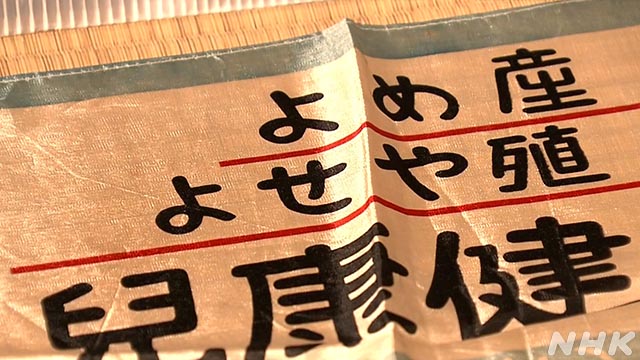

戦時下の国策でウサギを飼うことが奨励されていたことを知っていますか。

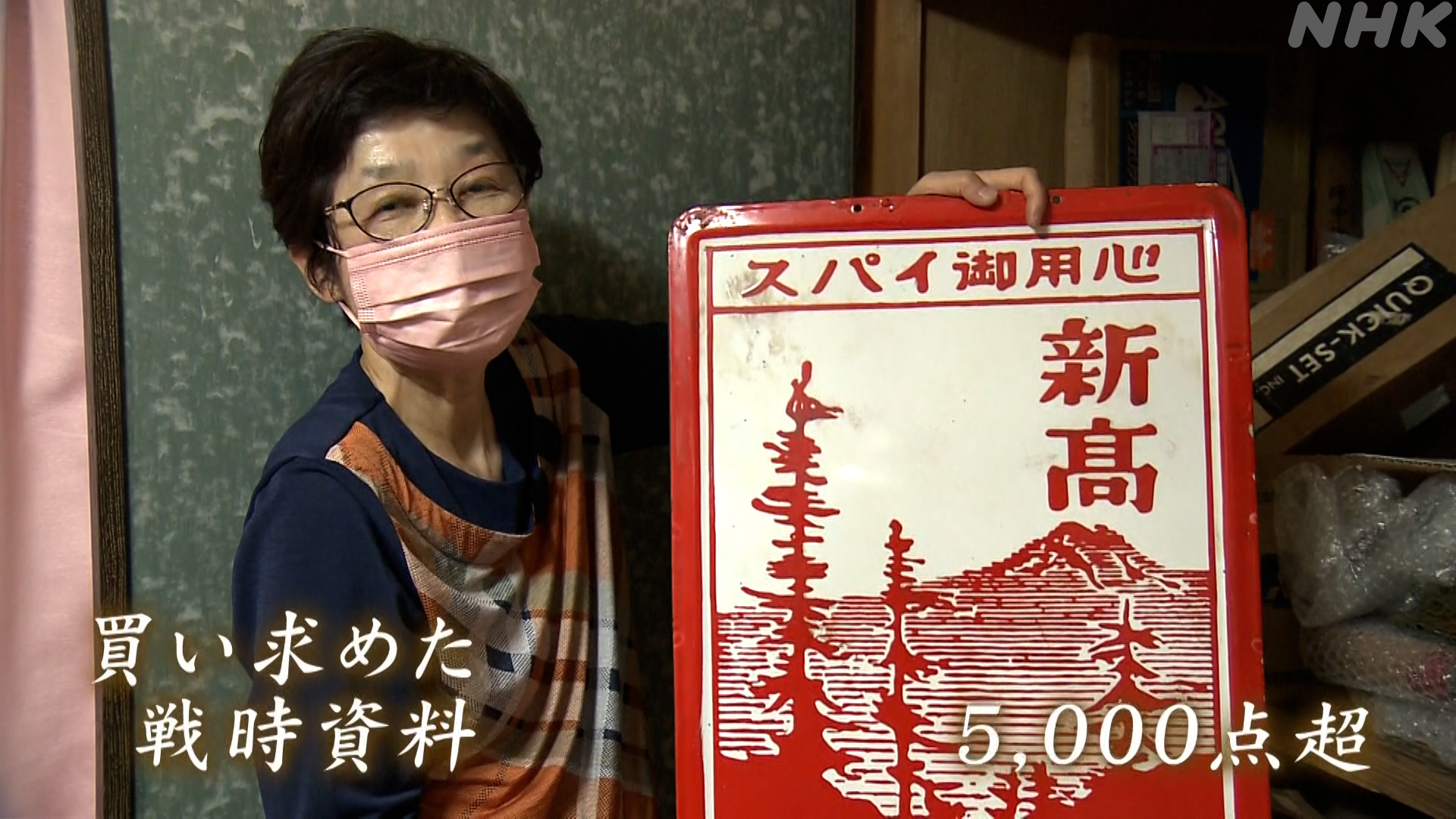

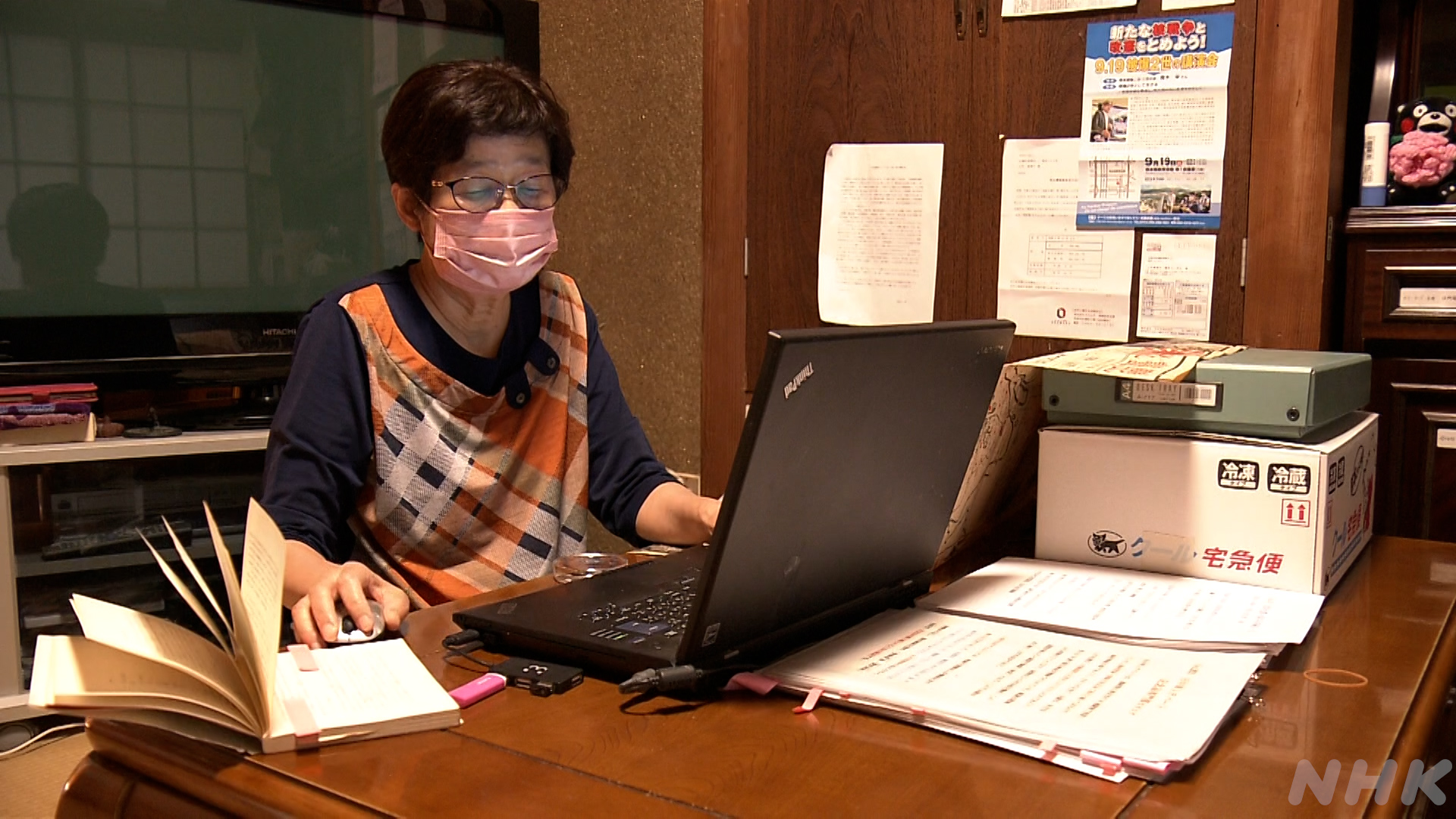

戦争中の子どもたちへの教育や、庶民の暮らしぶりなどを今に伝える「戦時資料」を、個人で長年、数千点も集めてきた女性が熊本県にいます。

コロナ禍で展示の機会が失われている中でも、女性は膨大な資料に命を吹き込む作業を続けています。

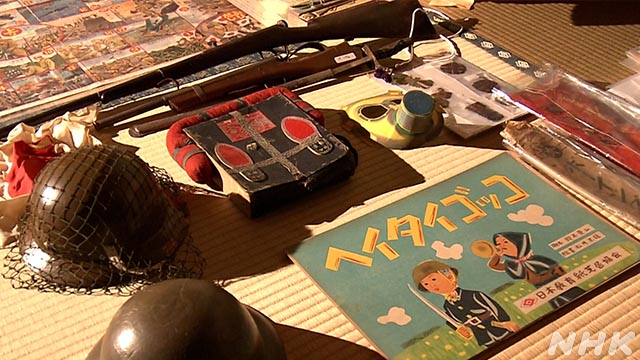

70年以上前の人々が手に取り目にした戦争にまつわる品々。いずれも日本が戦争に突き進んでいったころのものです。

熊本県宇城市に住む上村眞理子さん(68)は、個人で戦争にまつわる資料を集めていますが、その数は半端じゃありません。

上村眞理子さん:

「ほら、これは高射砲の兵隊さんがついているお茶碗。特に戦時色の濃い、戦争時代ならではのものです」

古物商や古書店などから買い求めた戦時資料は5000点を超え、自宅のほかに一軒家を借りて保管しています。

この着物の柄には、3人の兵士が描かれています。戦場で爆弾を抱えて敵の鉄条網に突っ込んだ“戦場の美談”として、当時の国民を熱狂させたそうです。

これはガラスで作られた義眼。戦場で目を負傷した兵士に国が支給したものだといいます。

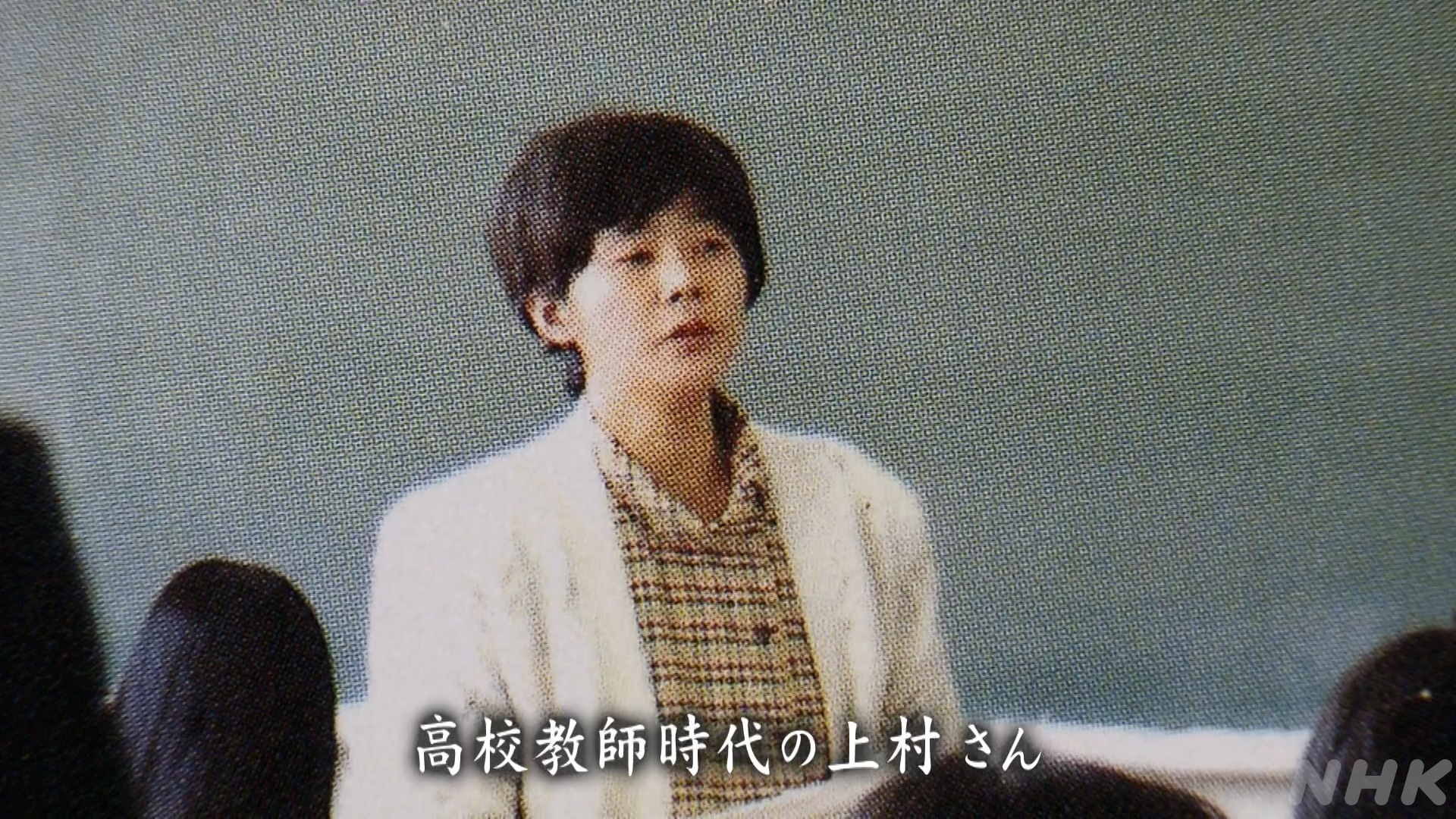

上村さんが戦時資料を集め始めたのは今から30年ほど前、神戸の高校で日本史の教師をしていたときでした。

昭和13年度の卒業アルバムより

学校の戦前の卒業アルバムの中に見つけた、防毒マスクをつけた女子生徒の姿に目をくぎづけにされました。

上村眞理子さん:

「学校の校旗を持ってますでしょ。女学生に防毒マスク、どうしても異様な感じがしたんですよ。あの時代っていったい何だったんだろうとか、そこまでさせたものはいったい何なのだろうとか、考え始めてしまったんです」

戦後生まれの自分には想像もできない、戦時中とはどんな時代だったんだろう。

その時代を生きた人々の生活や思いを、当時あった品物を通して知りたいと考えるようになりました。

上村眞理子さん:

「本よりも、本当のところを知りたいなと。その当時の世相や雰囲気というのをぐっと感じたい、それで人々が生きていたときの周りにあった物に関心を深めていったんですね」

1つの資料を手に入れるとまた新しい疑問がわいて、さらに資料を求める。上村さんは教師としての給与や退職金も資料の収集にあててきました。

肉親の思い出として大切に保管されていた品々も代が変われば処分されてしまいます。

そうした品々が古物商などに大量に持ち込まれ、上村さんは骨とう市などに足を運んで集めて来ました。

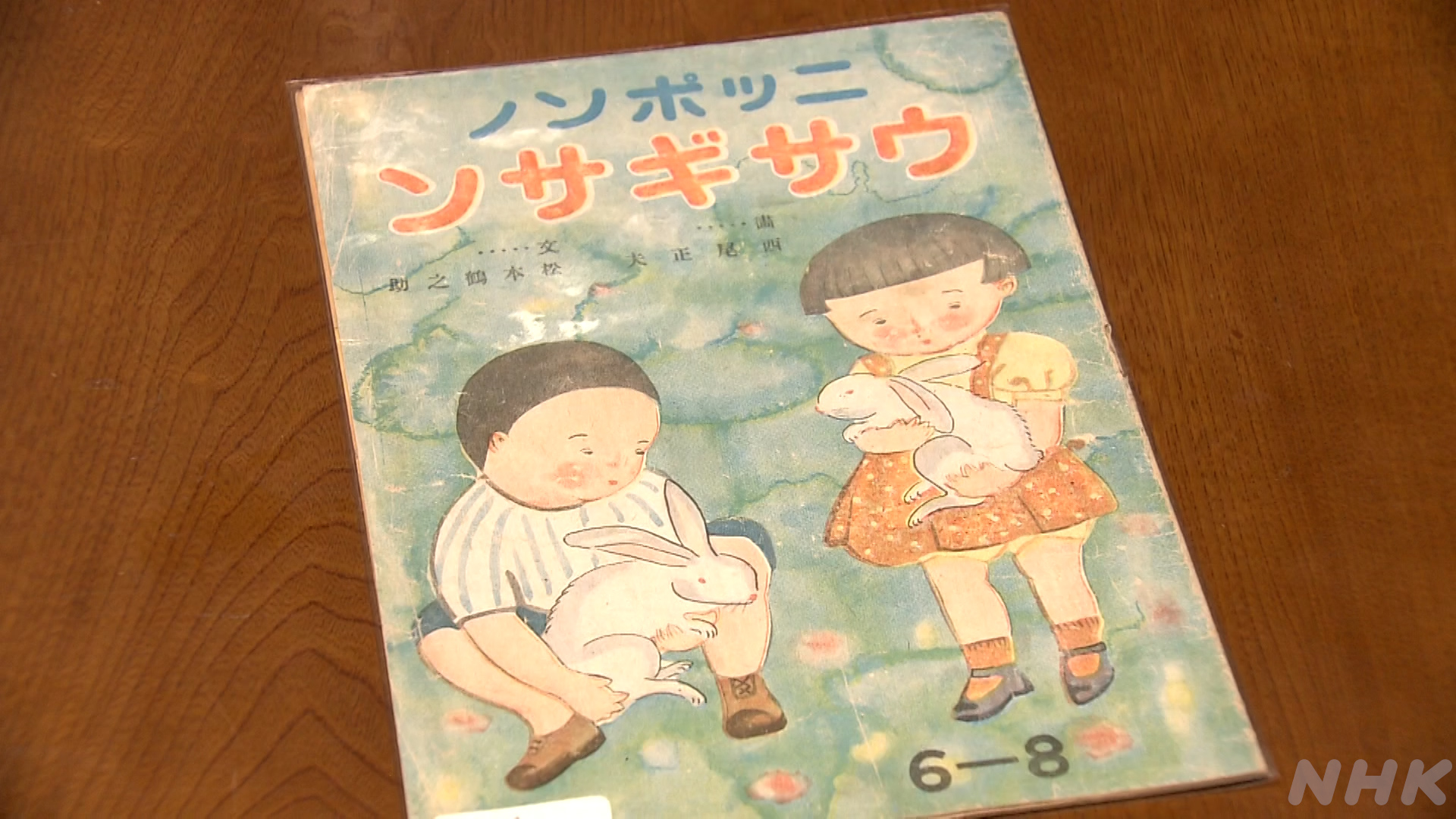

資料の一つ、『ニッポンノ ウサギサン』という絵本です。

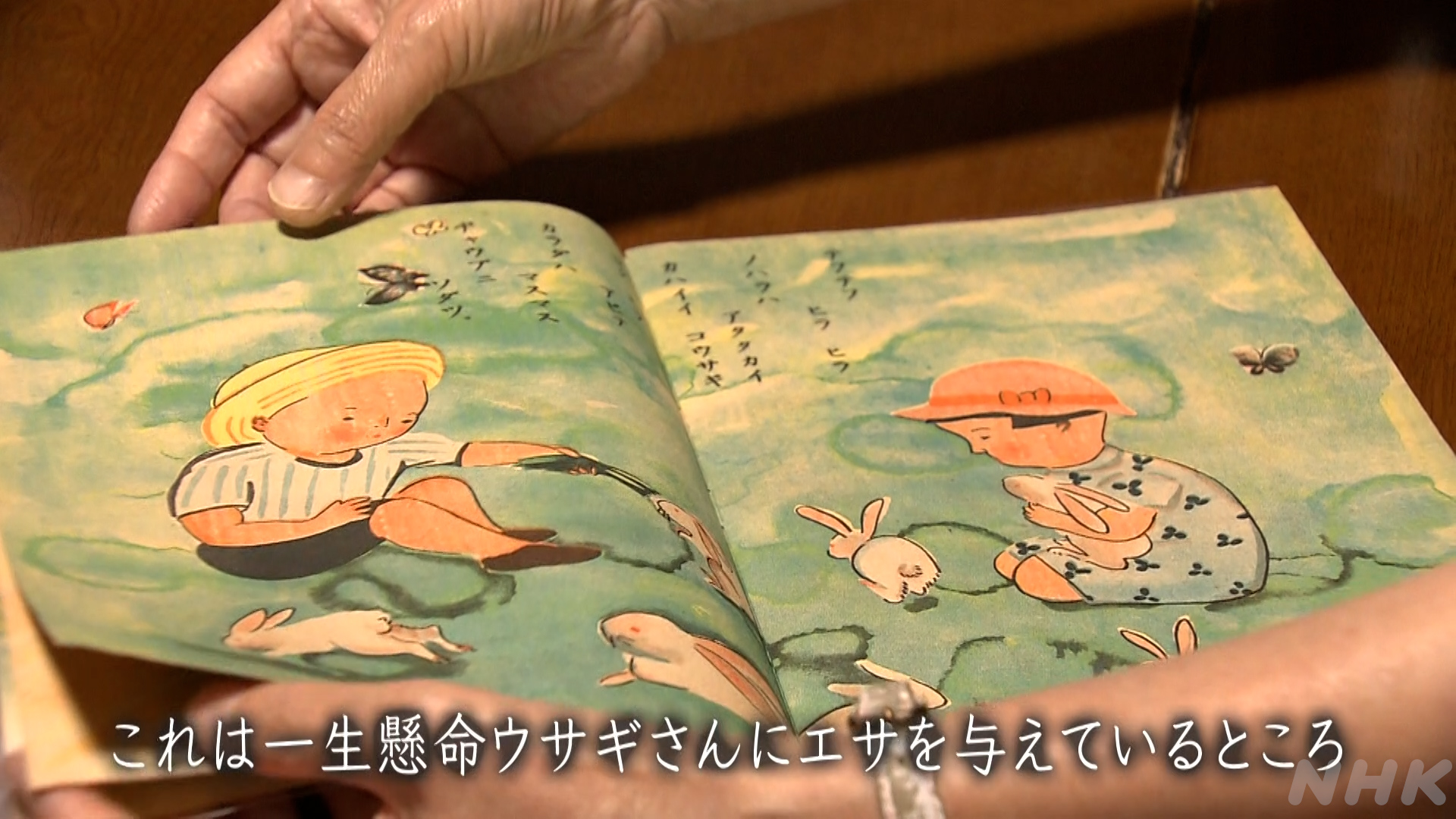

子ども向けにウサギの飼育方法を詳しく説明していて、子どもたちがウサギにエサを与えている様子も描かれています。

上村眞理子さん:

「ここまではとてもすてきだなあというふうな感じがするんですけれど一転して、毛皮になってしまうんですよ」

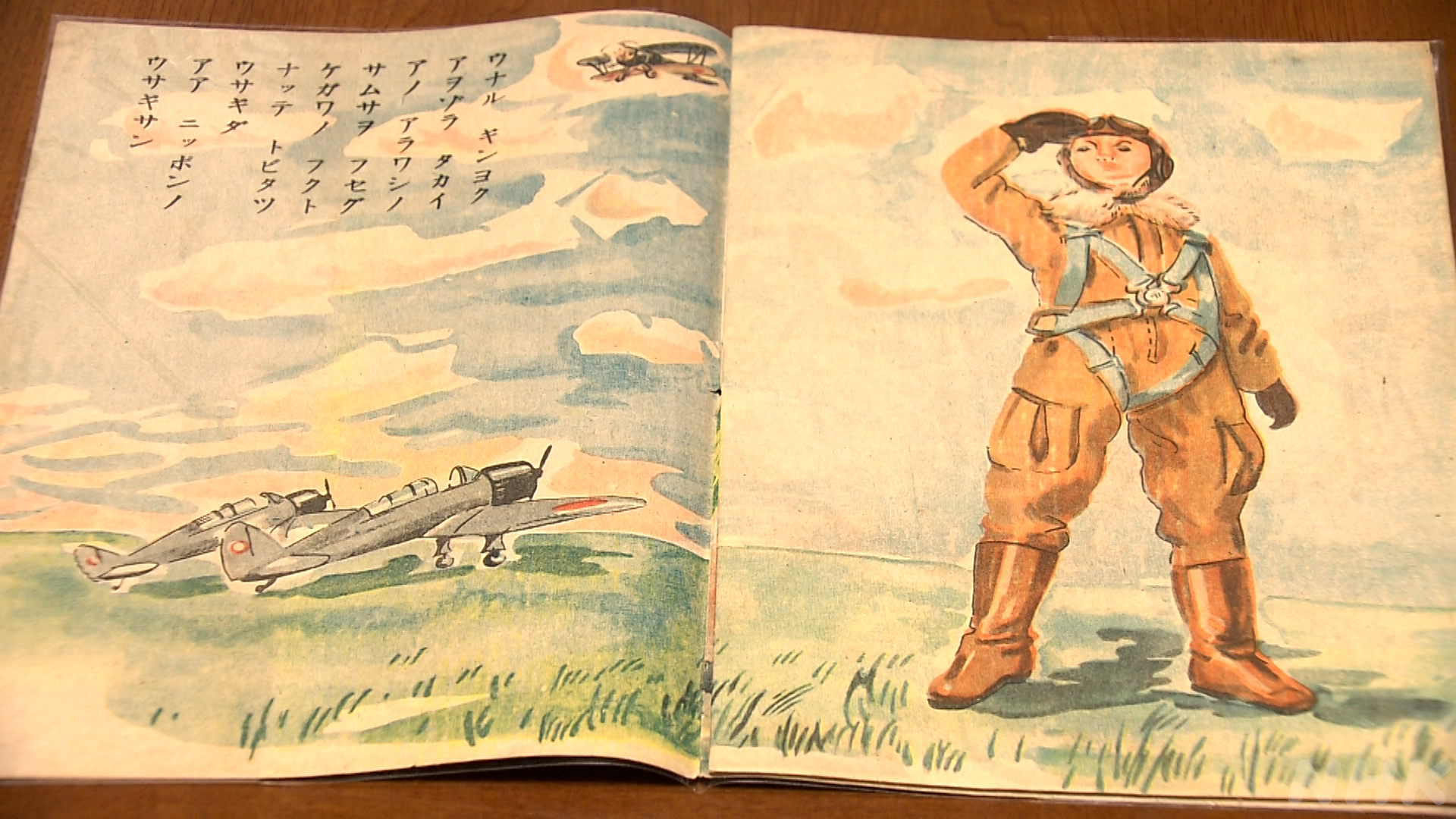

ページをめくると描かれていたのは、ウサギの毛皮で作った飛行服を着て颯爽と立つ飛行兵の姿。

「サムサヲ フセグ ケガワノ フクト ナッテ トビタツ ウサギダ アア ニッポンノ ウサギサン」

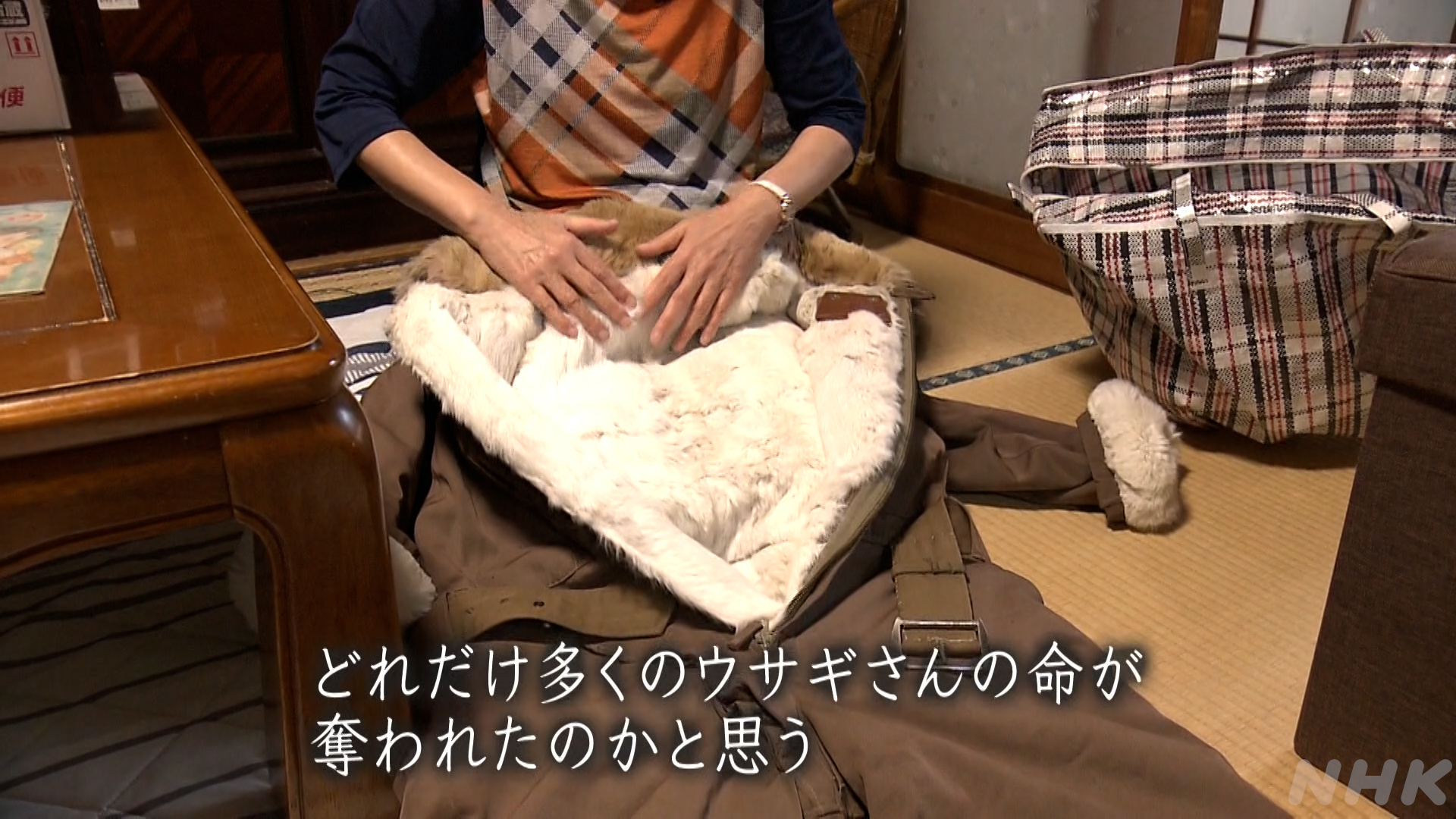

ウサギの毛皮で作られた当時の飛行服も、上村さんの手元にありました。

上村眞理子さん:

「どれだけ多くのウサギさんが命が奪われたのかなあと思ってしまいますけれどもね」

上村さんは9年前にふるさとの熊本に帰ってからは、集めた資料を戦争を伝える展示や高校の文化祭などに貸し出してきました。

熊本市でおととし開かれた平和展

でも新型コロナの影響で、去年から展示の機会はほとんどなくなっています。

その中でも上村さんは再び展示ができる日を見据えて、資料の解説文を書くことに力を入れています。

これまでに書いた解説文は547枚。ただ展示するよりも、意味を理解してもらってこそ資料が価値を持つと上村さんは考えています。

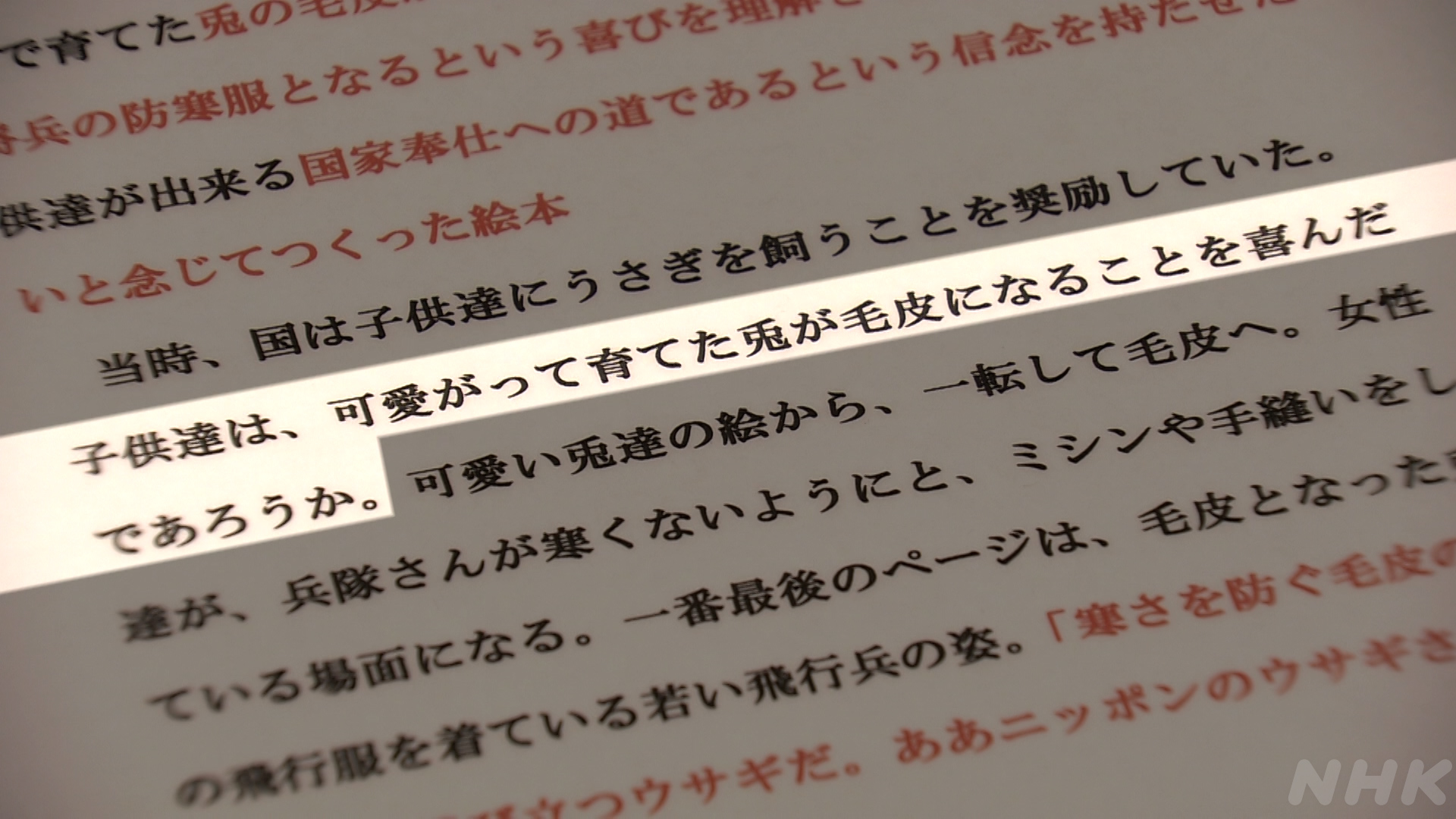

『ニッポンノ ウサギサン』の解説文では、ウサギを飼うことを奨励していた戦時下の国策への疑問を投げかけました。

「子供達は、可愛がって育てた兎が毛皮になることを喜んだであろうか」

上村眞理子さん:

「ウサギまでも戦争にかり出される、だから戦争が作り出す社会というのは人間の命も軽んじられますけども、動物たちもそうですよね」

熊本県内では今、2つの市民団体が中心となって、熊本市に「平和資料館(仮称)」を設立する準備が進められています。

資料館が実現したら上村さんは集めた資料を寄贈して、多くの人たちに見てもらいたいと考えています。

今は新型コロナの影響で準備のための会議も開くことができず、中断している状況ですが、上村さんは公的な機関に収蔵してもらうことも含めて、なんとか次の世代に引き継ぎたいと考えています。

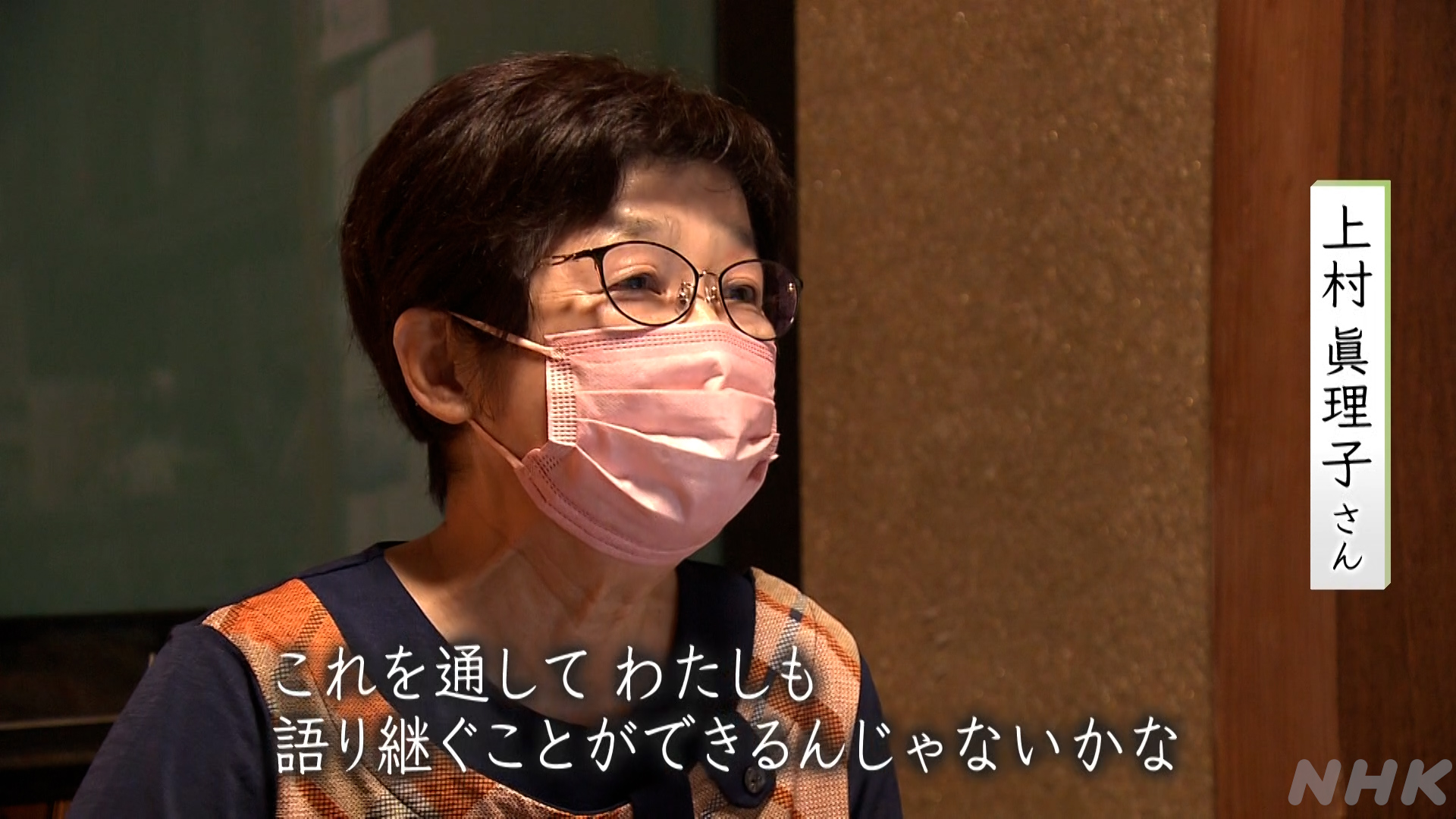

上村眞理子さん:

「戦争の記憶のある人は亡くなります。わたし自身は戦後世代だから直接語り継ぐことはできませんが、当時あった物は残りますから、そうした、その時代の人々が手にした物を通して関心を持っていただけるんじゃないか。こうした形でなら私も語り継ぐことができることなんじゃないかと思って続けています」

70年以上前の日本を映す5000点もの戦時資料に命を吹き込むため、上村さんはきょうも書き続けています。

【取材後記】

上村さんが戦時資料を集めてきたのは反戦を訴えるためではありません。上村さんのメッセージをあえて言葉にすれば、資料を見る人それぞれに戦争の時代を感じ考えてほしい、ということでしょう。資料そのものに語らせる歴史研究者としての節度が印象的でした。