北海道の空知・芦別市の美しい自然の中にかかる鉄橋とディーゼル機関車。

いまは廃線となった石炭運搬用に作られた路線です。

空知にはこうした魅力的な炭鉱遺産が数多く残されていますが、調べていくと戦争との深い関わりを持つ光と影の歴史が見えてきました。

住友奔別炭鉱立坑櫓(三笠市)

空知を巡ると、炭鉱のまちとして栄えた面影にあちらこちらで出会います。

三笠市の住友奔別炭鉱の立て坑や、最盛期には2000人以上が通ったという芦別市の旧頼城小学校校舎、どれもノスタルジックな魅力でいっぱいです。

ガタタン

ご当地グルメとして知られる芦別市のスープ料理「ガタタン」や、夕張市の「カレーそば」も炭鉱で働いていた人たちの活力となり愛されてきた味です。

旧北海道炭礦鉄道岩見沢工場(岩見沢レールセンター)

そんな炭鉱の遺産に、おととし光が当たりました。

空知の「炭鉱」、室蘭の「鉄鋼」と各地を結ぶ「鉄道」、それに小樽の「港湾」。北海道の近代化を支えた産業から一文字ずつをとった「炭鉄港」の遺産が、文化庁の「日本遺産」に認定されたのです。

地元では新たな観光ツアーも組まれ、地域の活性化への期待が高まりました。

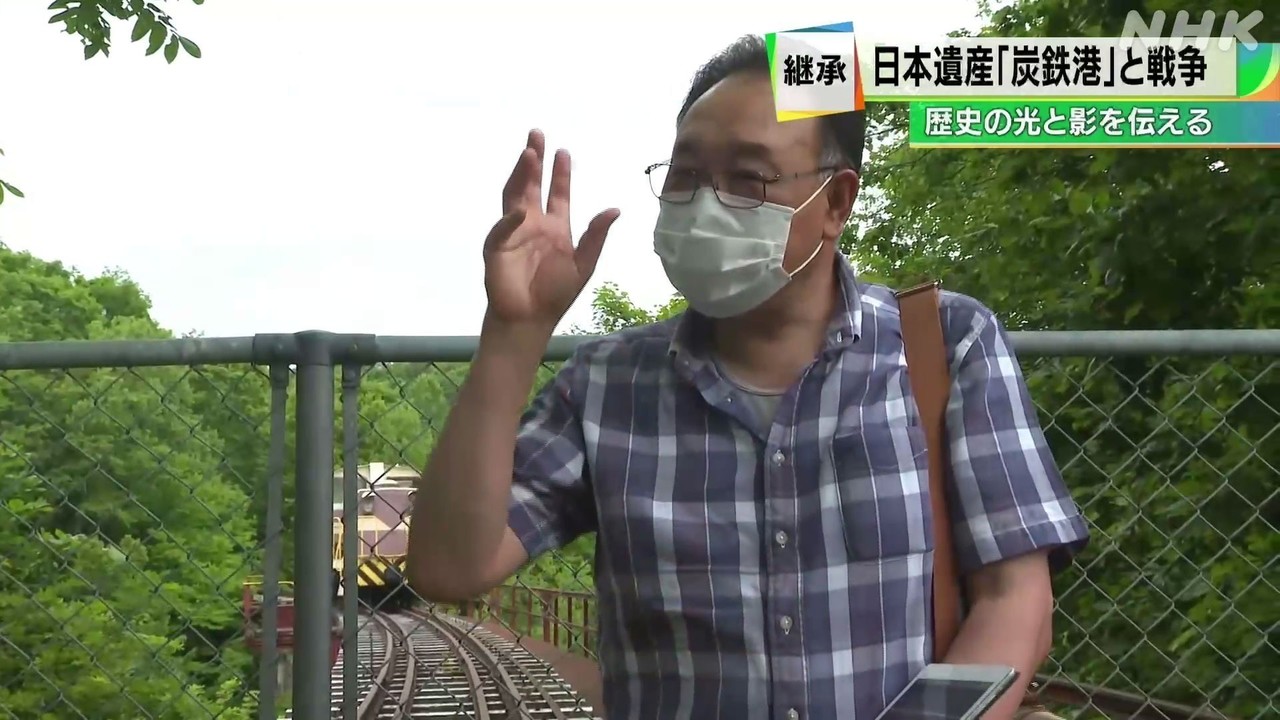

長谷山隆博さん

まちが大いに沸く中、あるとき、地元の男性から気になることばを聞きました。

「ここには、単なる血と汗と涙ではすまないような苦労話があるんです」

そう話すのは、芦別市の長谷山隆博さん(61)です。

芦別市の博物館「星の降る里百年記念館」の館長を務めたあと、いまは炭鉱遺産をめぐるツアーのガイドなどをしています。

長谷山さんは子どもの頃を炭鉱住宅で過ごし、父親が厳しい炭鉱の仕事に出かけていく姿を見て育ちました。

その後、考古学の道に進みましたが、芦別市に博物館が開館するのを転機に地元へ戻り、学芸員としてあらためて炭鉱の歴史と向き合うことになりました。

そこで気づいたのは、戦争とは切っても切り離せない炭鉱の歴史、その光と影でした。

長谷山隆博さん

「炭鉱は戦争を戦い抜くための一つの手段でした。先人が苦労して築いてきた歴史は決して平坦な道のりではありませんでした。地域の特有の歴史、教科書には載っていない歴史を伝えていくことが大事です」

空知地方の石炭産業は明治・大正・昭和と北海道の近代化を支えてきました。

一方、戦時中は石炭の需要が高まり、国からの増産要請もあったことから日本、朝鮮半島出身、中国の多くの労働者が過酷な環境で働くことになり、中には命を落とす人もいました。

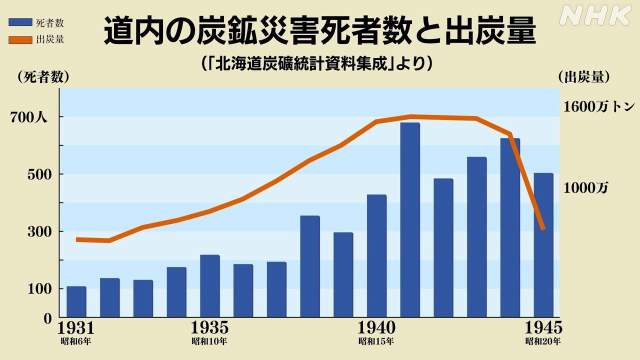

どれだけ過酷な状況だったのか、当時の資料を調べるため道立図書館をたずねると、戦後の昭和25年、当時の道立労働科学研究所がまとめた「北海道炭礦統計資料集成」に炭鉱災害の死傷者が記録されていました。

それによると満州事変が起きた昭和6年から終戦の昭和20年までの15年間、道内の炭鉱災害で死亡した人はおよそ5000人に上ることがわかりました。

これを年間の出炭量の推移と重ね合わせてみると、生産が落ちた終戦前の数年を除いて、出炭量の増加につれて死亡した人も増えている傾向が見られました。

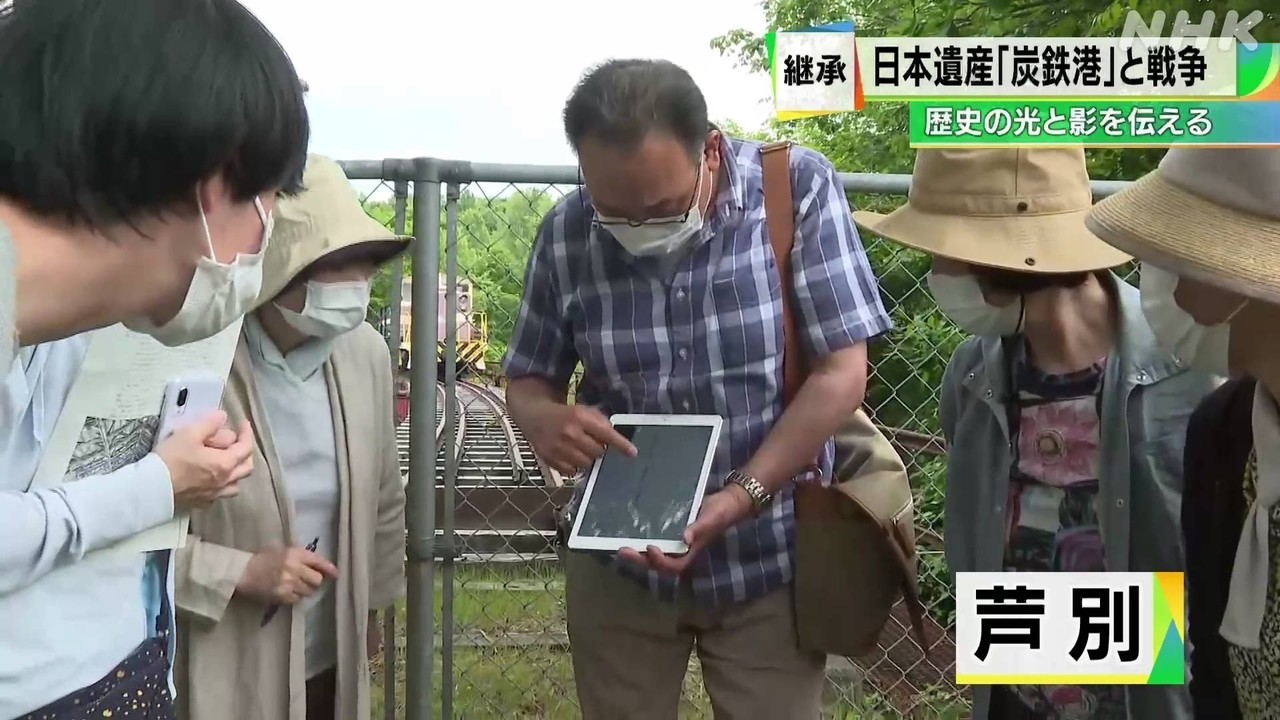

長谷山さんがツアーのガイドをするときに大切にしているのは、炭鉱の歴史の光と影、そのどちらも伝えることです。

ことし7月のツアーで地元の人たちを案内したのは、美しい景観の旧三井芦別鉄道炭山川橋梁です。

戦時中、増産される石炭を運搬するために鉄道の橋をかけることになり、多くの労働者が従事しましたが、完成したのは終戦の直後のことでした。

長谷山さんは、それぞれの遺産には暗く、悲しい歴史もあることを語りかけていました。

長谷山隆博さん

「過酷な労働をして病気にかかっても病院に見せてもらえない人もいました。いま炭鉄港というと、かつての日本を支えたね、よくやったねという文化財といわれているけれど、影には暗い、人間の悲しみを凝縮したような歴史が隠れていることもあわせて知って欲しい」

ツアーに参加した男性

「炭鉱と戦争がつながっているという認識を今まで持ったことがなかったので、あらためて考えさせられるいい機会になりました」

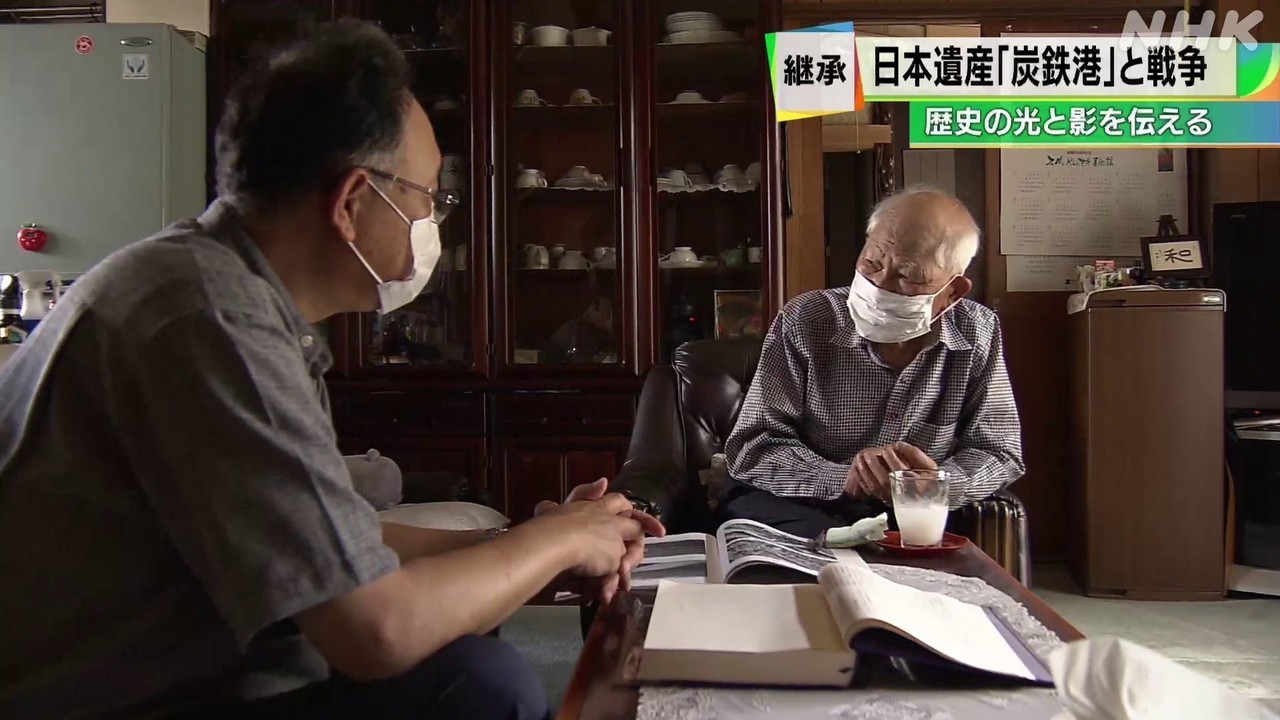

長谷山さんは、さらに炭鉱の歴史をさまざまな側面から記録に残していきたいと、当時を知る人から聞き取りを進めています。

ことし8月には市内に住む須藤栄松さん(90)のもとを訪れました。

須藤さんの自宅には学生のころ、近くの炭鉱で働いていた朝鮮半島出身や中国の人たちがよく訪れていたということで、そのときの話を聞くことができました。

須藤栄松さん

須藤栄松さん

「彼らには日本語がかろうじて通じました。私もまだ子どもでしたが炭鉱の作業について聞くと『仕事はきついが給料は安い』と話していました」

さらに須藤さんは当時の厳しい現場をうかがわせることばを覚えていました。

須藤栄松さん

「彼らが『国に帰りたい』『家族のところに戻りたい』と話していたことを覚えています。今考えると当時はみんなかなり無理をして働いていたんだと思います」

戦後76年がたち、須藤さんのように当時を知る人は少なくなってきています。貴重な証言を資料や文献とつきあわせて次の世代に伝えていく、それが炭鉱のまちで育った長谷山さんの願いです。

長谷山隆博さん

「戦争中はすべてが戦争のため、石炭だけではなく生活すべてが戦争に収れんされていましたよね。そうした誤った社会現象があったわけですから、この先あの戦争の教訓を学ばないとまたどこかで道を踏み外すかもしれない。そうならないためには当時何が起きたのか、何を考え国は命令したのか、もう一度詳しく知る必要があり、そのためには歴史を学ぶ必要があります。1人でも多くの人に芦別で起きた出来事を機会があるごとに伝えていきたいです」

<取材後記>

「炭鉄港」が日本遺産に認定されてから2年がたちました。ツアーガイドの育成が進められ、認知度も徐々に高まってきていると感じます。長谷山さんを取材する中で、「炭鉄港」の歴史に興味をもった人たちには遺産の美しい景観だけでなく、その光と影のいずれも知ってもらいたいと思うようになりましたし、私も取材を続けていきたいと思います。