ことし7月、宮崎県の沖合、日向灘に浮かぶ島の小学校で「朗読劇」が初めて披露されました。

描かれたのは昭和20年5月の島のある1日。1機のアメリカ軍機によって機銃掃射4500発を浴びせられ、子どもたち4人を含む6人が犠牲となった空襲の様子です。

上演したのは島とは縁もゆかりもない宮崎市の劇団。

あの空襲を知る当事者が1人、また1人といなくなる中、消えゆく島の記憶をつなぎとめようとする戦後76年の現実です。

「『アメリカ軍の飛行機じゃ』『待避!待避!!』

空襲におびえながら逃げ惑う子どもたちの姿が虫けらのように見えたのだろうか」

朗読劇が披露されたのは宮崎県延岡市の沖合5キロに浮かぶ島野浦島の小学校。

かつてここにあった、この小学校の前身の国民学校が空襲の標的になりました。

76年前にまさにこの場所で起きたという事実。そして、迫力ある劇団員の演技。圧倒されて見入る子どもたちの姿がありました。

「これまであまり詳しく聞いたことがなかった空襲のことが分かり、怖いと思いました」

そんな子どもたちの姿を後ろから優しく見守る女性がいました。

塩谷五月さん

塩谷五月さん(84)です。空襲の当時7歳、国民学校の2年生でした。

塩谷五月さん

「子どもたちを後ろから見ちょったですが、飽きて頭を揺らすような子が1人もいなかったです。感心しました。それに『受け継いでくれる人』がいたなって。ありがたいです」

上演後、ほっとした表情でそう語った塩谷さん。その視線は、子どもたちとともに島の外から来た劇団員たちにも向けられていました。

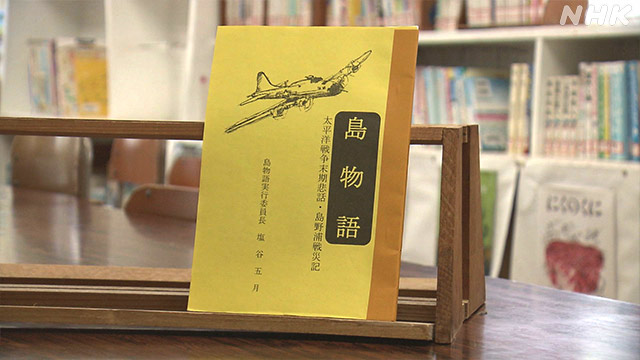

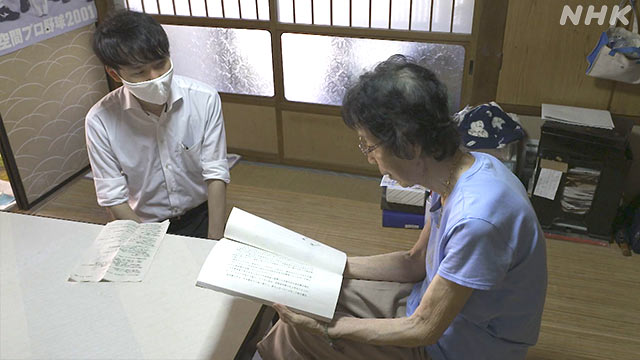

文集「島物語」

朗読劇のもとになったのが、塩谷さんがまとめた文集「島物語」。

島民など18人の証言がつづられています。

あの日、この島で何が起きたのか。それぞれの目線から克明に描かれています。

およそ400人が通っていた国民学校

終戦間際の昭和20年5月2日。のどかな島も戦禍に見舞われました。

朝から小雨が降る中、登校した子どもたち。午後からは年に1度、戦死者を弔う祭り『招魂祭』があり、島の外から来る演芸団の余興を楽しみにしていました。

しかし、午前8時ごろ、島の上空に現れたのはアメリカ軍の戦闘機でした。およそ400人が通っていた国民学校や集落の港に向けて、何度も旋回しながら機銃掃射を行ったのです。

木造2階建ての校舎は銃弾をたやすく貫通しました。

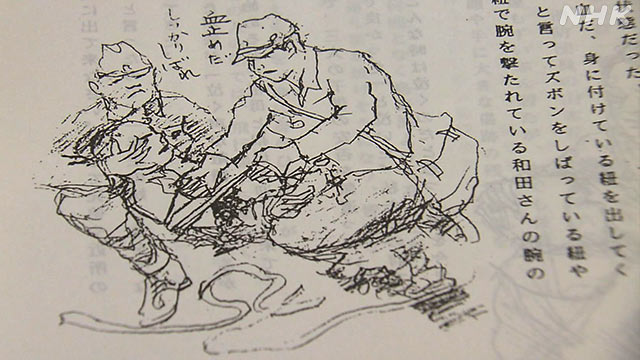

首を撃たれて大量の血を流す児童。

右足のひざ下の肉が吹き飛ばされ、足首が皮一枚でかろうじてつながった状態の児童。

逃げ惑う子どもたちに容赦なく攻撃が続きました。

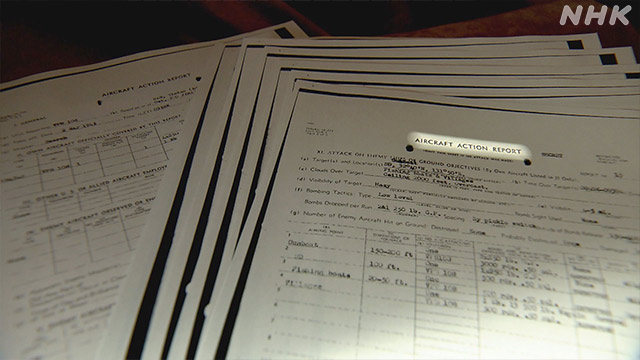

アメリカ軍の出撃記録

なぜ、島の学校が狙われたのか。アメリカ軍の出撃記録からも当時の様子が浮かび上がってきました。

早朝に硫黄島を飛び立った哨戒爆撃機1機が豊後水道を南下した際に島から出てきた漁船を発見し攻撃を開始。

この漁船は、祭りに参加する演芸団を迎えに出た船でした。

攻撃はおよそ45分間。島に打ち込まれた銃弾は当時の島の人口の倍近くの4500発にのぼりました。

あまりの恐怖に塩谷さん自身も途中から記憶がないといいます。

塩谷五月さん

「高等科の2年生のお兄ちゃんが『空襲だ!待避、待避』って叫んでいました。

衝撃で目玉と鼓膜が破れないように目と耳を押さえて床に伏せました。

あまりの恐怖に記憶がなくて気づいたら防空壕に入っていました。

親戚のお兄さんが連れて行ってくれたようです」

この空襲で11歳から14歳までの児童と生徒4人を含む6人が亡くなりました。

戦後長く島の人たちはこの惨劇について多くは語らず、口をつぐんできました。

島民が“一つの家族”ともいえる小さな島。

結びつきが強いからこそつらい記憶を思い起こさせることはタブー視されていたのです。

集落の神社にひっそり建てられた小さな慰霊碑がわずかに島の歴史をとどめるのみでした。

塩谷五月さん

塩谷さん自身も生きるために精一杯の日々が続き、つらい記憶にふたをしていました。

そんな塩谷さんが「島物語」をまとめるきっかけとなったのは戦後50年余りがたった20年ほど前のこと。

島の外から引っ越してきた駐在所の家族からかけられたひと言でした。

塩谷五月さん

「おまわりさんの奥さんから、子どもたちに読み聞かせをしたいけど、島で何か伝えたいことはないですか、と言われたんです。そのときに、ふと戦争が、いや戦争しか浮かばなかったんです」

歴史の一隅にでもいいから平和を願う自分の思いを残したい。初めて強くそう思ったという塩谷さん。

当時を知る島民1人1人に声をかけたり、島の外の人には手紙を送ったりして証言を寄せてもらえないか、説得に回ったといいます。

しかし、「自分も体験を残したかった」と応じてくれる人がいた一方、口を閉ざす島民も少なくありませんでした。

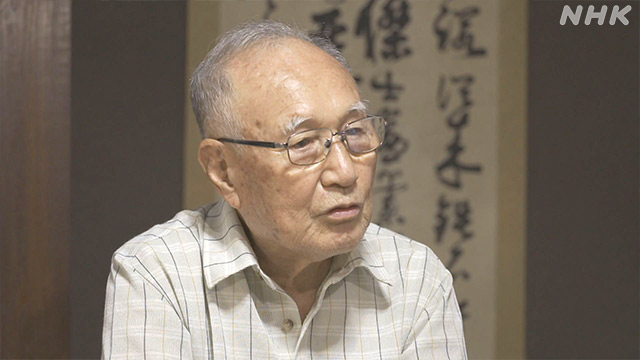

長野哲幸さん

塩谷さんが当時、声をかけたという1人、長野哲幸さん(86)です。塩谷さんの2歳年上で当時4年生でした。

長野さんは塩谷さんから依頼されたことはよく覚えていないとしつつも、こう打ち明けてくれました。

長野哲幸さん

「年をとった今は語り継がないといかんなと思うような気持ちになりましたが、その当時は何人も犠牲者が出ていますからね。話すのはやっぱり嫌な感じで、話したくなかったですね。当時のことはあまり思い出したくないという気持ちが強かったです」

半世紀たってもなお、長野さんのように思う島民は少なくなく、辛い体験を聞き出すことに塩谷さん自身も葛藤があったといいます。

塩谷五月さん

「お互いに泣くんですよ。話をしてくれる人も泣くし、それを見たら私も一緒に泣いてしまう。申し訳ない思いもありました。『もう話したくない』と言われて。とにかく家に来るよう誘って、テープレコーダーのスイッチを入れて、雑談をしながら拾い出したんです」

それでも証言を集め続けた塩谷さん。

記憶を形に残したいという思いとともに心の底にあったのが、“戦争への恨み”でした。

大好きだった父が出征し、戦死していたのです。

塩谷五月さん

「すごく子ぼんのうな父だったので思いが強いです。私の戦争は終わっていないんです。文集を作り続けたのは父を奪った『戦争への復しゅう』だったのかもしれません」

そして、3か月かけて集まった島民の証言は18人分。

消え去ろうとしていた島の歴史がわずかでも形として残りました。

しかし、ここ数年、塩谷さんは焦燥感に駆られていました。

高齢化を理由に3年前、市の遺族会が解散し、毎年、島で行われていた慰霊祭もなくなりました。

戦時中2400人ほどだった島の人口は、760人余りにまで減少し、島で起きたことを受け継ぐはずの子どもたちも少なくなりました。

そして、塩谷さん自身80歳を超え、語り継ぐために話をすることすらままならなくなっていました。

そんな塩谷さんのもとに、ことしはじめ、宮崎市の劇団から「島物語」を題材にした朗読劇の上演がもちかけられたのです。

当時、島で使われていた方言も忠実に再現しようと劇は島民の協力も得ながら半年ほどかけて制作されました。

そして7月、初めての上演が島で行われました。

島の出身ではなく、戦争すら経験していない劇団員6人が、証言を寄せた島民一人ひとりの体験をもとに演じました。

銃弾が肺を貫通し、重体となった13歳の男子生徒。

自宅の布団の上で、介抱する母親に向かってこう告げました。

「おっかさん。もう、ぼつぼつ、おっかさんの顔が見えんごつなった」

そして、息を引き取った息子の体に母親は覆いかぶさり名前を叫びました。

何の罪もない子どもの命を奪った戦争のむごたらしさ。

そして、理不尽さ。

朗読劇は、島で起きた惨劇を塩谷さんたちに代わって伝えていました。

時任眞由美さん

劇団の代表 時任眞由美さん

「私たちも実際の戦争を知らない中、どういう風に演じたら伝わるのか試行錯誤してきました。戦争体験者が少なくなるなか、この劇を観た子どもたちが何かを感じて伝えていってくれればいいなと思います。そのためにも私たちは繰り返し繰り返し演じていきたいです」

塩谷さん

「島で受け継いでくれる人はもう多くはないから。私たちの時代が終わったら島がなくなるんじゃないかって思いますよ。でも島の外の人たちで記憶を受け継いでくれる人がいてありがたいなって。戦争は人が殺される。罪もない人が殺される。やっぱりあってはならないことです、戦争っていうのは…。昔話でもいいから語り継いでいってほしいです」

「昔話になってもいい」「歴史の一隅でもいい」取材中、塩谷さんが何度も口にしたことばです。

多くの若い人たちが島から出ていってしまう現実を前に、塩谷さんは時に無力感を抱いている様子を見せることもありました。

確実に薄れゆく過去の歴史。76年という時間は残酷でかつ正直です。ただ、今回の取材で塩谷さんは最後にこう語りました。

「島で生まれて、島で育って、島で消えていく自分の歴史を伝えていけたらいい」

戦後50年余りたってようやく集まった島民たちの証言集。

戦後76年で朗読劇に生まれ変わり、島の外に、そして多くの人にこの島で起きた惨劇を語り継げるかもしれない。

そんなわずかな光を塩谷さんは感じたのかもしれません。