「街が壊滅したあの日、確かに私は列車を走らせました。乗客が元気になってなんとかおうちに帰れればいいなと」

76年前の8月6日、原爆で傷ついた人々を乗せて北へ北へと向かった列車。

公的資料には列車の全面的な運転再開は原爆投下から3日後と記されていますが、あの日、列車は動いていたのです。

当事者の取材から浮かび上がってきた76年目の真実です。

広島に原爆が投下された8月6日。

広島県内の各地では祈りがささげられます。

広島県の東部を担当する福山支局の記者の私は、去年の8月6日、県北東部の庄原市で行われた慰霊式を取材しました。

去年8月6日の慰霊式

支局から車を走らせること2時間。

爆心地から70キロほど離れたこの場所では地域の人が集まって慰霊式が行われていました。

75年間、とぎれたことはないといいます。

森を切り開いた、山の中腹にひっそりと立つ慰霊碑。

この場所は原爆で亡くなった人が火葬された跡地です。

臨時の救護所となった近くの学校には原爆投下直後から傷ついた人々が列車で運び込まれてきたといいます。

取材を進めると、この救護所で看護にあたったという人が見つかりました。

大下アサコさん、97歳です。当時、陸軍の看護師でした。

当時の大下さん

8日午前、列車に乗り込み爆心地近くに入り、庄原市の救護所に原爆で傷ついた人々を連れ帰りました。

大下さんは泊まり込みで看病にあたったといいます。

原爆の絵 救護所の様子

回復し自宅に戻る人がいた一方、運び込まれた274人のうちおよそ3分の1にあたる88人がなすすべもなく亡くなりました。

大下アサコさん(97)

大下アサコさん

「もう自分のことも誰のこともとにかく頭にありません。助けるために必死でした。ほんと薬もろくにないんですからね。家族の名前を呼んだりしよっちゃったですが、亡くなっちゃった」

当時21歳の看護師だった大下さん。

救護所はまるで地獄絵図のようで、足を踏み入れるのを躊躇したといいます。

救えなかった人々が最後に家族の名前を呼ぶ姿をいまでも鮮明に覚えています。

いまの芸備線

被爆から2日後に列車に乗って救護に向かったという大下さん。

列車は人々の命を救う「命綱」になっていたのです。

爆心地の広島市と広島県の北部を結んでいたのはいまのJR芸備線。

当時の様子を知りたいと、JR西日本広島支社に取材すると「戦時中の記録はほとんど残っていない」とのことでした。

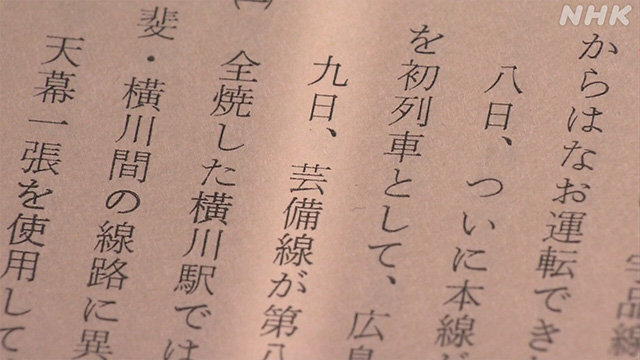

そこで、広島市がまとめた「原爆戦災誌」をひもとくことにしました。

そこには「九日、芸備線が第八0一列車を初列車として、全面的に運転を開始した」との記述がありました。

原爆戦災誌

一方、救護所で看護にあたった看護師の大下さんは「8日」に芸備線に乗ったと証言しています。

いったい列車はいつから走っていたのか。

「原爆戦災誌」や「原爆医療史」には8月6日当日に開設された救護所が記されています。

確認できた範囲では爆心地から県北東部のおよそ100キロにわたって救護所が設けられていたことがわかりました。

地図にプロットしてみると北東部の救護所は芸備線の沿線とピタリと一致しました。

8月6日に芸備線の沿線に開設された救護所。

これは、原爆投下直後に列車が動き、被爆者が運ばれていたことを意味するのではないか。

私はさらに取材を進めることにしました。

取材を始めてから3か月。

6日当日に列車を動かしたという男性にたどり着きました。

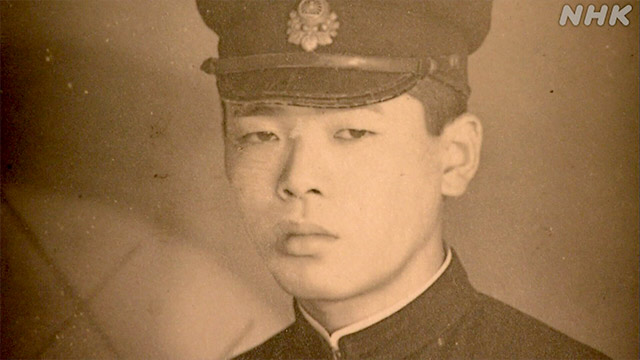

河原謹吾さん、95歳です。

当時、芸備線の車掌を務めていました。

当時の河原さん

河原さんは、76年前のあの日、乗務のため、広島駅から列車が待機する操車場に歩いて向かっていたところ被爆しました。

河原謹吾さん

「爆風で上がった土煙が降りてくるまで真っ暗だったのでしばらく伏せていた。起き上がると、まわりの建物はほとんどなくなっていた。服は破けて背中はひりひり、首はすぐ火ぶくれになりました」

背中に大やけどを負った河原さん。

痛みをこらえながら、操車場に向かいました。

貨物列車は床板や扉などが吹き飛んでいましたが、機関車は動かせる状態でした。

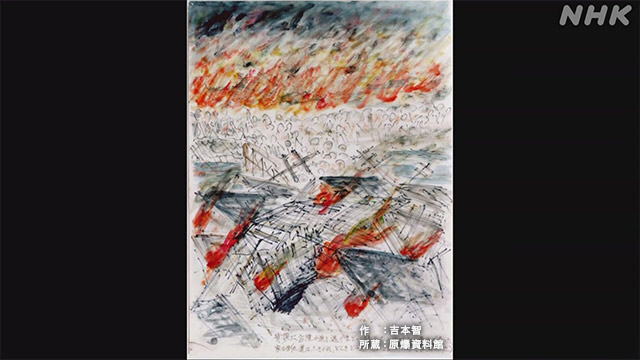

広島のまちはあちこちで火の手が上がっていました。

原爆の絵 火の海

このままでは列車もろとも危ない。

防空壕にいて無事だった機関士たちと相談し、列車を動かすことにしました。

貨物列車を出発させた河原さん。

道路は爆風で倒壊した建物のがれきで埋まっていたため、行き場を失った人たちが線路に逃れていました。

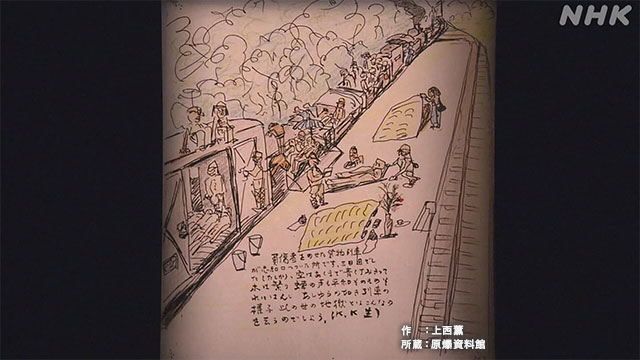

原爆の絵 線路

手信号で機関車を誘導しながら前に進み、途中、列車を止めては、けがをした人を乗せ、北へ北へと向かいました。

入院先の病院からリモートで取材に応じてくれた河原さん。

はっきりとした口調で、あの日、列車を動かしたと証言します。

河原謹吾さん(95)

河原謹吾さん

「6日の日は確かに列車を動かしました。道路沿いにはがれきなんかがあるんで線路伝いにけがした人がどんどん入ってきました。服が破けてほとんど裸みたいな、かわいそうな人がいっぱいいました。

どこまで帰りますかという確認をしてですね、乗れるなら乗りなさいいうて。なんとかしてこの人たちが元気になっておうちに帰れればいいなと」

原爆が投下された翌日の7日から爆心地より30キロ北にある沿線の駅で救護にあたったという人も見つかりました。

境章造さん(90)です。

境章造さん(90)

境章造さん

「8月7日、学徒動員で工場に行くと、広島から通っていた女学生など、全体の半分も出勤していなかった。仕事にならないので、材料を整理していると、学校から命令がありました。

広島で火災が起きて、避難してこっちに帰ってくるということで。救護活動に向かうことになった」

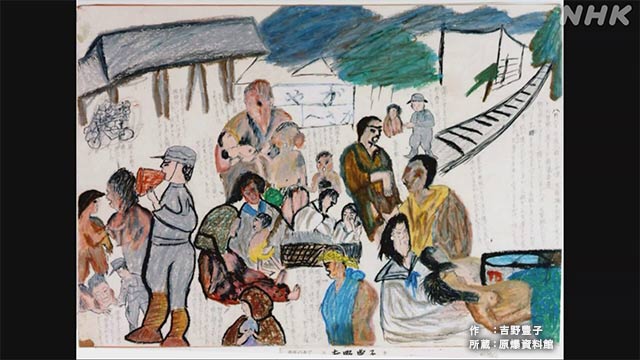

言われるがまま、学校近くの駅で待っていると、列車が次々と到着しました。

客車のイスや通路に、寝かされた人。

目と鼻と口だけ穴が空いた包帯でぐるぐる巻きにされた人。

原爆の絵 志和口駅

14歳だった境さんは雨戸や戸板を担架代わりにして駅と救護所となった学校を何度も往復しました。

一枚しかない学生服は、血や膿がつき、それが乾いてかりかりになったといいます。

境章造さん

「多いときで一度に150人は乗っておりましたよ。地元の人と学生のわれわれで一緒に運んだというのはよく覚えています。ひたすら救護活動にあたったよ。

通学に使っている列車で亡くなる人も当たり前のようにいた。当時の列車内の様子を思い出すと、恐ろしくなって涙が出る」

8月6日の原爆投下直後から走っていた芸備線。

原爆で傷ついた人を8月の終わり頃まで運び続けたということですが詳しいことはわかっていません。

身元がわからないまま運ばれて、そのまま亡くなり、火葬された人も少なくありません。

そうした人を悼むため、爆心地から遠く離れた各地に慰霊碑が点在しているのです。

沿線の駅で救護活動にあたった境さん。

目の当たりにした惨状を伝えるため、10年前、地域の人と協力して慰霊碑を建てました。

原爆が投下された直後から、芸備線で大勢の人が運ばれたという歴史を埋もれさせたくない。

境さんは爆心地から遠く離れた場所に慰霊碑が点在していることの意味を次の世代にも知ってもらいたいと考えています。

境章造さん

「この近くの河原でも毎日毎日遺体を火葬して、煙が上がっていた光景がいまでも目に浮かぶ。原爆は許しちゃいけんということを訴えるためにもこういう像は必要であろうかと思う。

平和は大切なんだ、戦争はいけんのじゃということを子どもにも若い人にも意識してもらって、引き継いでくれりゃええがなと思う」

記者になって4年目の私は、日々、被爆者の方を取材するたびに、すさまじい光景を思い浮かべますが、「経験しとらんもんにはわからん」と言われることもあります。

自分の経験を伝えてくれるならと今回取材に応じていただいた3人はすべて90代。当時14歳から21歳でした。

あのとき何が起きていたのか、周りの状況やそのときのにおい、当時の自分の気持ちなどとても詳しくお話しいただき「当事者の声」が持つ力の強さを改めて感じました。

一方で、今回の取材では、紹介された方や訪ねた方がすでに亡くなっていたことが少なくありませんでした。

管理する人がいなくなり、建立の経緯がわからなくなっている慰霊碑もありました。

被爆者はいっそう高齢化し、地域の被爆者団体も次々に解散しています。

被爆から76年、取材も時間との闘いです。

一瞬一瞬がとても貴重 な機会だと肝に銘じてこれからも発信を続けます。