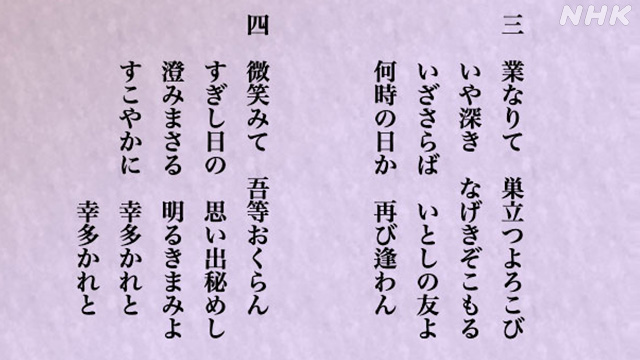

「いざさらば いとしの友よ 何時(いつ)の日か 再び逢わん」

10代の女学生たちは、未来への希望を歌うはずでした。それは卒業という門出を祝おうとつくられた曲。しかし歌うことは、かなわなかったのです。

【歌声】再生すると「別れの曲」が流れます

曲のタイトルは「別れの曲(うた)」

75年前の沖縄戦で負傷兵の看護に動員され、多くの女学生などが犠牲になった「ひめゆり学徒隊」。その元学徒や遺族などの間で今も歌い継がれている曲です。

通い慣れた学校へと続く、相思樹(そうしじゅ)の並木道。

そして「再び会おう」と誓う未来への希望をつづった歌詞を、優しいメロディーに乗せています。毎年6月に開かれる「ひめゆり学徒隊」の慰霊祭で必ず歌われるほか、学徒隊の悲劇を伝える「ひめゆり平和祈念資料館」の展示室でも流されています。

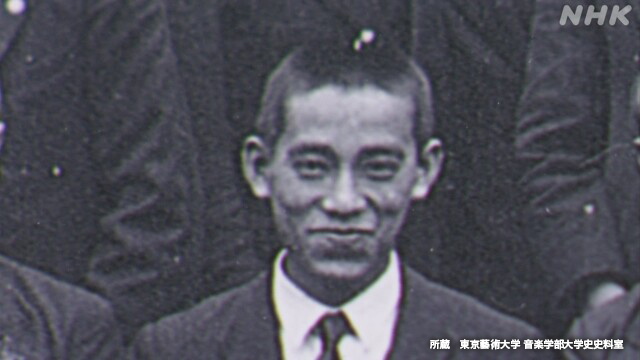

東風平惠位さん

作曲者は、東風平惠位(こちんだ けいい)さん。

「学徒隊」の女学生たちが通っていた沖縄師範学校女子部の音楽の先生でした。「別れの曲」は昭和20年3月の卒業式で歌おうと、東風平先生が教え子たちに贈ったものでした。

ひめゆり平和祈念資料館 学芸員

「当時の在校生の愛唱歌のようなもので、女学生たちは『私たちのはなむけの曲をつくっていただいた』と、卒業式に向けて張り切って練習していたそうです」

しかし、思い描いていた卒業式は全く違うものになりました。沖縄戦に動員されたため、卒業式が行われたのは学校ではなく、2本のろうそくの灯がともる夜の兵舎でした。

周囲に艦砲弾が落ちる状況の中、卒業証書の授与すらなく、歌ったのは軍歌の「海ゆかば」。“私たちの歌”と練習を重ねて来た大切な曲を歌うことも、かないませんでした。

東風平先生が亡くなった「伊原第三外科壕(ごう)跡」

「学徒隊」の引率として動員されていた東風平先生は、旧日本軍の組織的戦闘が終結する4日前の昭和20年6月19日、現在は慰霊碑「ひめゆりの塔」がある場所の近くで命を落としました。23歳でした。

ことし3月、東京藝術大学 音楽学部大学史史料室の非常勤講師、橋本久美子さんは「ひめゆりの塔」に祈りをささげていました。

戦争で犠牲になった学生にまつわる音楽について研究している橋本さん、慰霊碑に刻まれた東風平先生の名前を探しに来たのです。

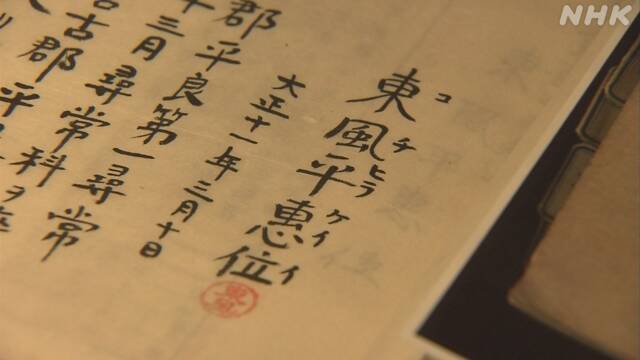

大学で見つけた古びた資料。大学の音楽学部の前身「東京音楽学校」の昭和16年度の入学願書に「東風平惠位」の名前がありました。東風平先生は、かつてこの大学で学んだ卒業生だったのです。

みずからも東京藝術大学の卒業生の橋本さんは戦後75年のことし、母校で「別れの曲」について伝えたいと考えていました。

橋本さん

「卒業式の機会に教え子に曲をつくるというのは精いっぱいの愛情をかけた特別なプレゼントだったと思います。それが戦争で歌えなくなってしまった。そんな『別れの曲』や東風平先生について、知ってもらうことができればと思います」

どうすれば、沖縄から遠く離れた東京の大学で「別れの曲」を、そして東風平先生のことをより深く伝えることができるのか、橋本さんは考えていました。

「ひめゆりの塔」を訪ねた2日後、同じ大学の出身で沖縄戦を題材にした舞台を手がけて来た演出家の冨士川正美さんとともに、沖縄県内のある家へと向かいました。

「どうぞ中へ入られてください」

そう笑顔で出迎えてくれた女性は、武冨文子さん(95)。東風平先生の4歳年下の妹です。

玄関先まで出迎える武冨さん

東風平先生について、幼いころ、取ってきたバナナを分け与えてくれる優しい兄だったと振り返ります。最後に会ったのは昭和17年、兄が故郷の宮古島に帰省した時だったといいます。武冨さんは戦時中、家族と台湾にいましたが、東風平先生は一緒に行くのを断っていたというのです。

「生徒と一緒にいる」というのが、その理由でした。

兄の戦死を知ったのは、終戦のよくとし、日本に戻った時だといいます。

武冨さん

「兄は『僕は行かない。僕は学校があるから、生徒と一緒だから行かない』と。戦後、宮古島に帰ってきた時、知り合いが『あんたの兄さんは亡くなったって新聞にあったよ』って言うからね、びっくりして、泣いてね。兄はどこかで生きている、きっと生きている、信じていたのにね」

「別れの曲」の存在を、そして作曲者が兄だったと知ったのは戦後、長い年月がたってのことでした。それ以来、武冨さんは今も毎日、この曲を歌っているといいます。

別れ際、橋本さんたちは、武冨さんと「別れの曲」を歌うことにしました。

メロディーをかみしめながら小声で歌う、武冨さん。次第に眉間にしわを寄せ、声は、かすれていきました。

兄が教え子たちを思い、つくった曲。教え子たちの多くも命を落としました。

武冨さんは目に涙を浮かべ、歌っていました。

武冨さん

「思い出しますよ。いつも、泣いているもん。いつも朝、仏壇にお水あげるのね。なんであんた早く逝ったのって…。もう75年にもなりますものね」

教え子たちをいちずに思う東風平先生の在りし日の姿と、この曲が流れると今も涙なしには歌えない人がいるという現実。何とか人々の記憶にとどめたい、橋本さんはその思いを強くしていました。

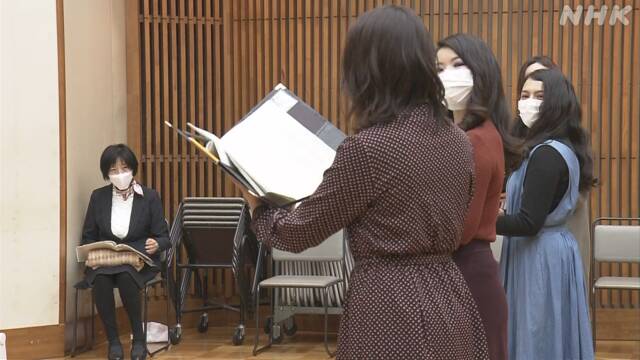

「別れの曲」を伝えるため準備を進める橋本さんたち。プロの歌手として活動する男女6人に協力してもらうことになりました。全員が東京藝術大学や大学院で声楽を学んだ、東風平先生の後輩です。

企画したのは「学徒隊」の戦争体験を伝える朗読劇です。6人が東風平先生や女学生などを演じ、先生の沖縄への赴任や曲が生まれたいきさつ、そして最期の時までを描き「別れの曲」を歌います。

当時の時代背景とともに、沖縄で感じたこの曲が持つ意味を理解してもらうためです。橋本さんと一緒に沖縄を訪れた冨士川さんが元学徒の証言などをもとにして台本を手がけました。

東風平先生役の男性は、当初「別れの曲」はシンプルな譜面で歌いやすいと感じていました。しかし、朗読劇の、あるシーンを演じたのをきっかけに考えが変わったといいます。

それは激しい戦場にいながらも、自分の教え子を思う、東風平先生の姿を描いた場面でした。

女学生

「背後から飛行機が急降下、バリバリと機銃掃射を始めたのです。とっさに草むらに飛び込んで身を伏せました。まるで生きた心地がしません。その時、後ろから肩をたたく人がいます。東風平先生です」

東風平先生

「大丈夫か、けがはないか?危ないところだったな…。いいか、よく聞け。死ぬな。必ず生きて帰るんだ」

女学生

「突然なんてことを言われるのだろう。もう、何人ものお友達が亡くなっているのです…。だったら、先生も生きてください」

東風平先生

「俺はもうだめさ。もうピアノは弾けないよ」

女学生

「先生も生きてください。もう一度、先生のピアノを聞かせてください」

東風平先生

「こんなはずじゃなかったんだ。君たちをこんな戦場に連れてくるなんて…。だから、死なないでくれ。何があっても生き残れ。お前ならできる。いいな…」

東風平先生役の男性

「本当に胸がつまりました。どういう思いでこの一音一音を書いていたのか、どれだけ無念だったろうかと思うと、自分がいかに楽曲の一部分しか見ていなかったか、すごく考えさせられました」

“東風平先生が母校に帰ってくる”。

後輩たちがそうした思いで迎えた今月上旬の本番当日は、よく晴れた穏やかな日でした。

新型コロナウイルスの影響で一時は開催が危ぶまれましたが、客席の間隔を空けるなど感染予防の対策を徹底し、幅広い年齢層の人たちが集まりました。

朗読劇の様子

始まった朗読劇。「別れの曲」が生まれたシーンです。

女学生

「音楽室の黒板に、何か歌の楽譜が書かれているのを見つけました。東風平先生の筆跡です」

「ピアノをたたきながら歌ってみました。学校で過ごした6年間がまぶたに浮かんできて、涙があふれてきました」

女学生

「そう、これは私たちの歌です」

感情を込め、表情豊かに演じる出演者たち。この日まで、元学徒が戦争体験を語った映像を繰り返し見て準備を重ねてきました。

そして劇の最後、ピアノが奏でるメロディーとともに「別れの曲」の歌声が力強く響きました。

女学生を演じた女性は「別れの曲」をめぐる当時の人たちの思いが届いてほしいと話しました。

女学生を演じた女性

「朗読劇や歌だからこそ思い切り感情をはき出しました。今では想像もできないことですし、記憶が消えて忘れられないように、私たちの表現で人々の心に深く刻まれていればと思います」

橋本さんは今回の試みには覚悟が必要だったと振り返ります。それでも、戦争を経験していない世代が語り継いでいかなければならない、これからの時代。こうした活動を続けていきたいと、気持ちを新たにしました。

東京藝術大学 橋本久美子さん

橋本さん

「当時を生きた方の思いの深さには届かないと思いますが、今を生きる人が感性で当時と向き合い、体を使って演じ、歌う。アナログに地道に取り組むことは重要だと思いましたし、反応をうかがって記憶の継承のため今後も途切れさせず続けたいです」

75年前、沖縄。

志半ばで命を落とした1人の音楽の先生。その思いと生きた証しは、今を生きる後輩たちの歌声で人々の心に刻まれようとしています。

【動画】「別れの曲」を映像とともにお聴きください