「自分だけ生き残った負い目から使命としてやったのではないか」

これはある”内部告発者”の遺族のことばです。その人は山内幹子さん。去年、89歳でこの世を去りました。広島で被爆し同級生の”全滅”を経験した山内さん。母親のおなかの中で被爆した”胎内被爆者”の中に、頭や身長が小さく生まれ、知的障害がある”原爆小頭症”の人が複数いるというデータを研究機関から持ち出し公にしました。核兵器禁止条約が発効したいま、被爆から75年が過ぎても深く残る爪痕と、内部告発の真実に迫ります。

「きのこ会」1月22日

核兵器の保有、開発などを禁止する禁核兵器止条約が発効した1月22日。原爆小頭症の人と家族などでつくる「きのこ会」が会見を開きました。

兄が原爆小頭症の長岡義夫会長は核兵器禁止条約の発効を静かに喜びながら、こう訴えました。

きのこ会 長岡義夫会長

長岡義夫会長

「条約の発効を全面的に歓迎します。おなかの中にいる小さな命すらをも傷つけてしまう。そういう兵器で平和が守れるはずがない」

穏やかで優しい口調ながらも胸に刺さる言葉でした。

川下ヒロエさん

長岡会長の隣に座っていた小柄な女性もまた原爆小頭症の被爆者です。

川下ヒロエさん、74歳。

昭和20年8月6日、妊娠2か月だった母親の兼子さんのおなかの中で被爆しました。

知的障害がある川下さんは、コミュニケーションは取れるものの、計算や複雑な文章になると理解するのが難しいといいます。

会見では多くの記者が目の前に座り、カメラも向けられました。

私(記者)は緊張した面持ちの川下さんに「きょう、世界の国々で核兵器が禁止されますが、どういう気持ちで迎えましたか」と聞きました。

川下さんは少し考え、「きのこ会」の長岡会長に促され、こう答えました。

(川下さん)「難しいことは分からないです」

(長岡会長)「喜ばしいことだよね?」

(川下さん)「そのとおりです」

中学校卒業写真(下段右端が川下さん)

川下さんは幼い頃から病気がちで入退院を繰り返しました。

小学校を卒業したのは15歳、中学を卒業したのは二十歳の時でした。

当時、原爆小頭症について広く知られておらず、障害がある川下さんは学校や地域で心ない言葉を浴びせられ、つらい日々を過ごしたといいます。

川下ヒロエさん

「こんな病気じゃなくて普通の人間だったらよかったなと思ったことがある。つらいなと思うときはあった。なんで自分がこんなにダメなのかなと」

川下さんを見守る母の兼子さん(1990年)

川下さんの父親は被爆直後に亡くなり、母親の兼子さんが川下さんと兄を1人で育てました。

兼子さんは時には厳しく川下さんに接し、裁縫などの手仕事を身につけさせました。いつか1人になってしまう川下さんが自立して生きていけるようにとの母親の愛情でした。

NHKが30年前に川下さん親子を取材した際、兼子さんはこう話していました。

母親の兼子さん

「もし1人になった場合にあの子がと思うと。一日でも長生きしなきゃ子どもが困る」

その母親も7年前に亡くなり、いま、川下さんは1人で暮らしています。

住んでいるアパートを訪ねると川下さんが編んだマフラーや絵画などが所狭しと並んでいました。

川下さんは編み物をしたり絵を描いたりする時がとても幸せだと話します。母親が厳しく身につけさせた手仕事が、いま、川下さんの生きがいにつながっています。

医療ソーシャルワーカーの河宮百合恵さんと川下さん

穏やかに暮らしているように見える川下さんですが、周囲の助けが無ければ生活がままならなくなってしまいます。

被爆者として認定を受け、現在、国から生活費などの手当てを受け取っていますが、送られてくる書類を理解し1人で手続きをするのは難しいといいます。

被爆から75年がすぎ、家族の多くが亡くなりました。

川下さんのように1人での生活が難しくなった原爆小頭症の人たちを支えているのが家族やボランティアで作る「きのこ会」です。

医療ソーシャルワーカーの河宮百合恵さんは8年前から定期的に川下さんのもとを訪ね、生活をサポートしています。

河宮百合恵さん

「周囲のサポートのもとでやっと生きていらっしゃる感じではあります。原爆にあわなければそういう人生ではなかったであろうと。病気にならなかっただろうと。原爆はあってはならないし、それを無くしていくことをいま生きている私たちは訴えていかなければならないと思います」

原爆ドームと発足時の「きのこ会」

川下さんのような原爆小頭症の人たちが「原爆症」と認められたのは、実は、原爆投下から20年以上もたった昭和42年でした。

それまで家族は、被爆後に生まれてきた子どもに見られた知的障害や病気にかかりやすいといった傾向は原爆の影響では無く栄養失調が原因だと聞かされていたのです。

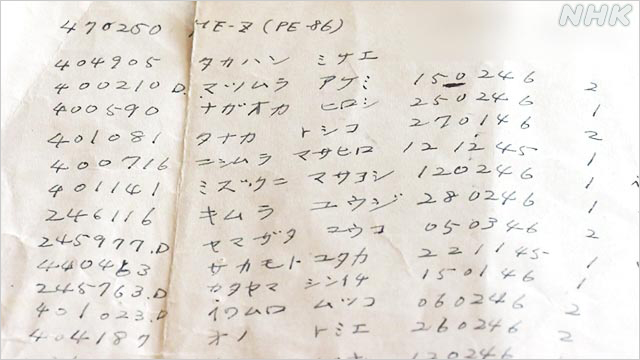

原爆症と認められるきっかけとなったのは、1つのメモ書きです。

小頭症の人たち16人分の情報が記されています。

名前や生年月日など個人を特定するいわば”機密情報”です。

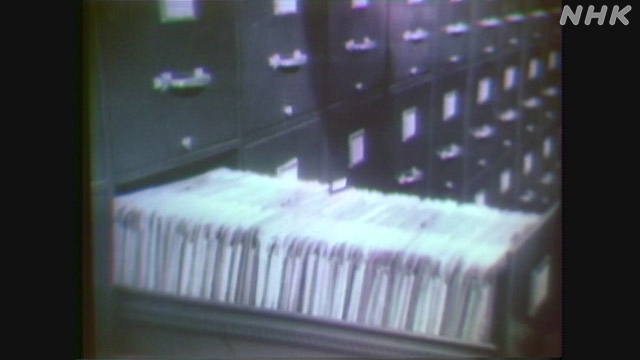

ABCC=原爆傷害調査委員会 広島市

この情報を保管していたのは戦後、広島市に設置され放射線の人体への影響を調べていたアメリカの研究機関、ABCC=原爆傷害調査委員会でした。

ABCCは人類史上初めて投下された原爆の影響を調べるため、被爆者への聞き取りや健康調査を行っていました。

ABCCの健康調査

しかし、被爆者が求めていた治療や支援は行わず、「調査すれども治療せず」とか「被爆者をモルモット扱いにしている」などと批判されていた組織でもありました。

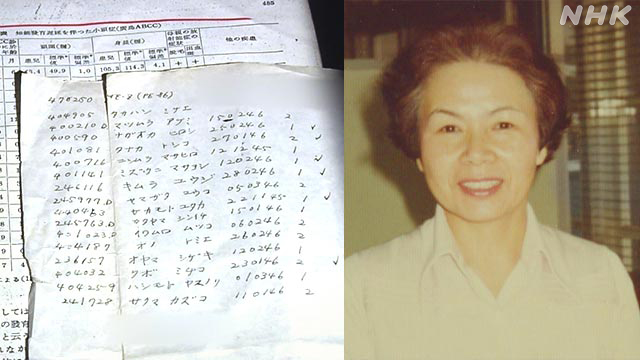

メモと山内幹子さん

このABCCから“機密情報”を持ち出したのが、当時ここで働いていた山内幹子さんです。

去年、89歳で亡くなった山内さんもまた被爆者でした。

広島市内に住む山内さんの長女、原森泉さんにお会いし話を聞くことができました。

高等女学校時代の山内さん(下段左)

76年前の8月。

高等女学校に通っていた山内さんは毎日、広島市中心部で”建物疎開”にあたっていました。

建物疎開は空襲による延焼を防ぐため中心部の建物を解体する作業で、当時多くの少年少女が動員されていました。

山内さんの自宅は今の広島県江田島市にありました。建物疎開には船に乗って通わなければならず、原爆が投下される前日の8月5日から広島市内に下宿する予定でした。

しかし、その日は偶然、江田島市の自宅に戻り、そこで、6日の8時15分を迎えます。

広島市に足を踏み入れた山内さんの目に映った広島は”地獄”でした。

山内さんの長女、原森さんは「母は、原爆資料館やほかの資料を見ても原爆というのはそんなものではない。想像を絶する地獄だったといつも言っていました」と話します。

爆心地から1.2キロの場所で建物疎開にあたっていた山内さんの同級生や下級生は、ほぼすべてにあたる300人以上が亡くなりました。

原爆を生き抜いた山内さん。

しかし、生き残った負い目も感じていたと言います。

被爆した後、寮で暮らしていた山内さんに、原爆で亡くなった同級生の母親が「娘の消息を知らないか」と次々とたずねてきたといいます。

山内さんの長女 原森泉さん

原森泉さん

「何も答えられなかった申し訳なさが、その後ずっと残っていて。同級生のお母さんにしてみれば、なんでうちの娘が死んであんたが生きとるんと思ったと思うんですよ。だからそれに対する負い目というのがずっとあったと思うんです」

ABCC時代の山内さん

山内さんは大学で英語を学んだあと、ABCCに就職。

はじめは、“調査員”として被爆者のもとを訪れ、どこで被爆したのか、体に異変がないかなどを聞いて回ったと言います。

その後、“スケジューラー”といって調査の日程を調整する仕事をしていたといいます。スケジューラーはどの研究員の部屋にも入ることができ資料も閲覧できる立場だったといいます。

身につけた英語を生かし忙しく働いていた昭和40年。知り合いから「母親のおなかの中で被爆した人の中に知的障害がある人がいて、生活にも困っているから助けてほしい」と相談を受けます。

求めに応じて山内さんは資料を探しだし、ひそかに原爆小頭症の人たちの名前や生年月日、住所などの情報をメモに書き写しました。

当時、こうした情報は公にされず、原爆小頭症の人や家族は孤立していたといいます。

原爆の犠牲になった仲間への負い目、そして同じ被爆者としてABCCで働く葛藤と、データを公表しないABCCへの憤りから”内部告発”に至ったのではないか。

原森さんは母親の複雑な心情をこう話しています。

原森泉さん

「ABCCが調査はしても治療はしないということに腹立たしく思っていたと思う。同級生たちが(原爆で)全滅しているので自分だけ生き残ったということで何かやはり負い目というのがあってそういうものに対して自分が何かできることがあるのではないかっていうので。これは天から与えられた使命だと考えたようです」

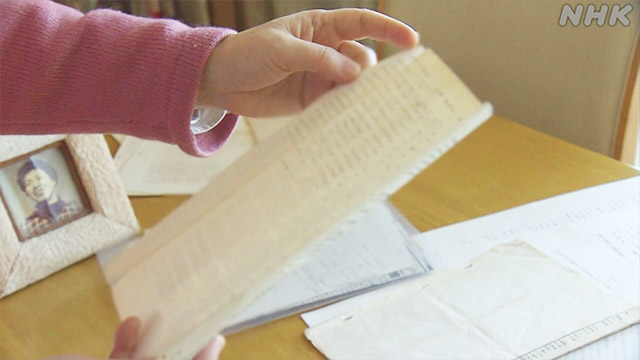

メモを見せる原森さん

山内さんは“機密情報”のメモをひとづてに地元の放送局の記者に渡します。

記者はメモを頼りに原爆小頭症の被爆者一人一人の自宅を訪ねます。

それまでお互いの存在を知らなかった小頭症の人や家族がつながり「きのこ会」を結成。

当事者が集まって国に訴えたことで、小頭症の人が原爆症と認められることになったのです。

原爆投下から、そして最も若い被爆者と言われる原爆小頭症の人が生まれてから22年がたっていました。

原爆小頭症の人たちの存在や訴えが明らかになり、”内部告発”をした“犯人探し”も始まったといいます。

山内さんは後に、「あの時は尾行され怖かった」と語っていました。

一方、ABCCは山内さんが内部告発したことは見当がついていたけれども、あえて許していたのではないかとも考えていたといいます。

山内さんは”内部告発”について多くは語らなかったといいますが、時折ポツリポツリと当時のことを話していたと言います。

原森泉さん

「(母は内部告発をすることによって)自分にあった負い目が少しは気持ちとして、少し軽くなったと思うし、使命が全うできたと思ったと思う。(小頭症の人たちは)とにかくもう、孤立していたんですよ。一人一人が集まるだけでも本当に違うということは本人はよく分かっていた」

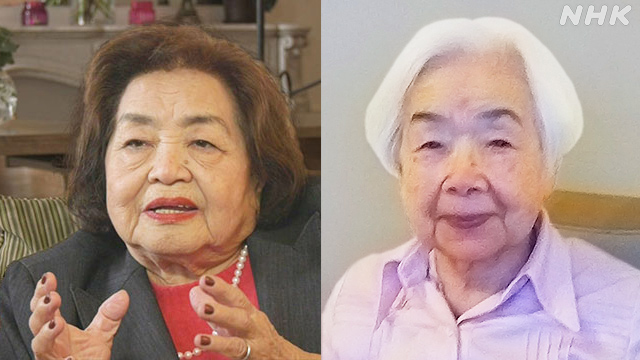

サーロー節子さん(左) 山内さん(右)

実は、山内さんとカナダに住む被爆者、サーロー節子さんは大学の同級生でした。

国連などさまざまな場所で被爆の実態、そして核兵器の廃絶を訴えるサーローさんについて、山内さんはいつも「あの人はすごい」と心から尊敬しているようだったといいます。

自宅にはサーローさんについて記された新聞記事の切り抜きが残されていました。

おととし(2019年)、サーローさんが広島の母校で講演した際、山内さんは再会を果たします。

亡くなる8か月前のことでした。

原爆小頭症の川下さん。

毎年、脳や甲状腺の検査を受け、今も被爆の恐怖と闘っています。

75年が過ぎ核兵器禁止条約が発効されても、核兵器がすぐに無くなるわけではなく、川下さんの厳しい現実も変わらないと訴えます。

川下ヒロエさん

「原爆というのは、本当にもうなくなってほしいんですよね。みんなどこのよその国でもまた、やってるから、それが全部無くなってほしいと思うんです。だから世界が仲よくしてほしいなと思って」

取材のたび川下さんが語るまっすぐなことばに胸がいっぱいになりました。

ふだん、多くの人とやり取りする機会はないという川下さんですが、条約が発効された日に自分で「行く」と言って記者会見に臨んだといいます。

川下さんの平和を願う強い思いと決意を感じました。

私は今回、原爆小頭症について取材する際に、まず、「きのこ会」の長岡会長に相談をしました。

その時、長岡会長に言われたのは「過去のメディアの取材で誤解されたり、こちらの意図が伝わらなかったりといろいろあったので即答できない」ということでした。

継続的に取材している訳でも無く、不勉強な私の取材を受け入れてくれたのは「原爆小頭症」に苦しむ被爆者の存在や現状を知って欲しかったからだったと長岡会長はのちに明かしてくれました。

核兵器禁止条約には日本や核保有国が参加しておらず、どこまで実効性があるのか疑問視する声もあります。

生き残った負い目から内部告発をした山内幹子さんの取材からは、「一人一人の力は弱くても大きなうねりにつながる」ということを実感しました。

いま、被爆地広島では条約を広げていこうと若い世代がSNSで発信を始めるなど自分たちにできることをやろうという動きが始まっています。

私も核兵器廃絶に向けた広島の声をこれからも伝えていきたいと思います。

〈原爆小頭症とは〉

原爆小頭症は妊娠初期の母親のおなかの中にいる胎児が大量の放射線を浴びることで引き起こされます。頭が極端に小さく知的障害があり、身長が低いといった特徴があります。また、病気にかかりやすいといった傾向もあるといいます。

原爆小頭症の人たちは被爆後に生まれているので被爆2世と誤解されるケースも少なくないといいますが、母親のおなかの中で直接被爆した「最も若い被爆者」です。

原爆小頭症の人を支援している「きのこ会」によりますと、原爆小頭症の人は現在、全国に16人いるということです。