ことし7月、北海道函館市沖の海底で、太平洋戦争末期の米軍の空襲で沈没した青函連絡船「第四青函丸」が初めて確認されました。NHKと海洋調査会社の共同調査での発見でした。

「父はどんな思いで最期を迎えたのか」75年間、そう思いをはせ続けてきた船長の娘は、海底に眠る「第四青函丸」の姿を、この夏初めて目の当たりにしました。

北海道と本州を結び、人や物資を運ぶ船として親しまれてきた青函連絡船。戦時中はおもに北海道の石炭を本州へ運んでいました。

しかし終戦直前、アメリカ軍から激しい攻撃を受け、12隻あった連絡船のうち8隻が沈没し、そのうち3隻が沈んだままでした。

「最高傑作」と呼ばれた第四青函丸

3隻のうち「第四青函丸」は全長約120メートル、戦時中の1943年に就航しました。石炭を積んだ貨車をそのまま積み込めるように船内には線路が備えられ、当時の最高傑作と呼ばれていました。

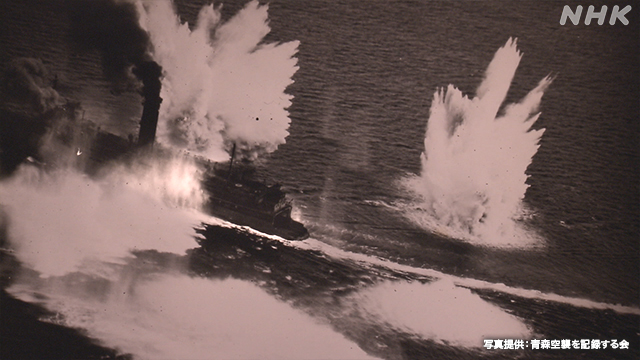

空襲を受ける青函連絡船

船は沈没したまま見つからず、犠牲者に会うことさえできていない遺族がいることを知り、どうしても船を見つけたいという思いで私たちは取材を始めました。

ことし5月、これまで沈没した場所など正確な情報が分からなかった「第四青函丸」について、漁業者から「函館沖の海底に大きな構造物がある」という話を聞きました。

また漁場調査をしたある会社の担当者からは、海底に100メートル以上の船らしき構造物があるという情報も寄せられました。

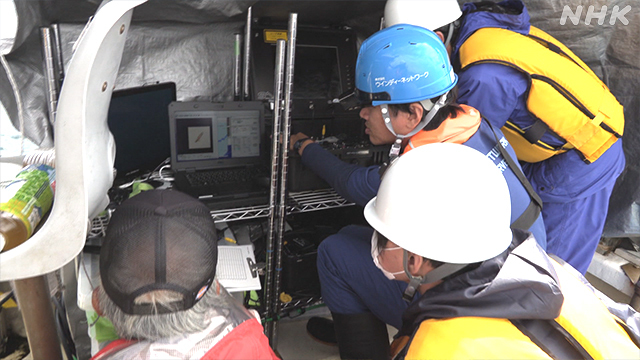

しかし現場の海域は流れが速く、水深80メートルと簡単に撮影できる場所ではありません。静岡県下田市にある海洋調査会社、ウインディーネットワークの協力を得て、ようやく撮影にのぞむことができました。

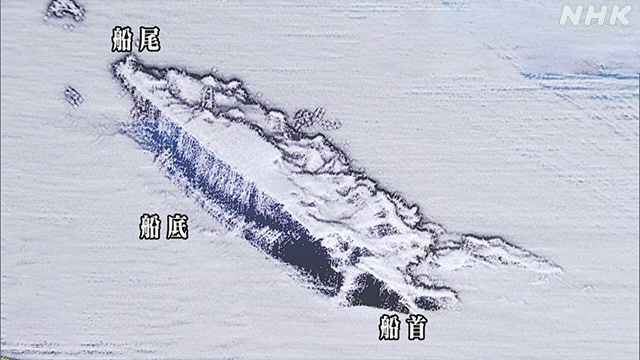

7月中旬、まず「マルチビームソナー」という特殊な音波探知機で調査を行いました。画面には細長い船のような形が見つかり、解析すると全長は約120メートルあることが確認できました。

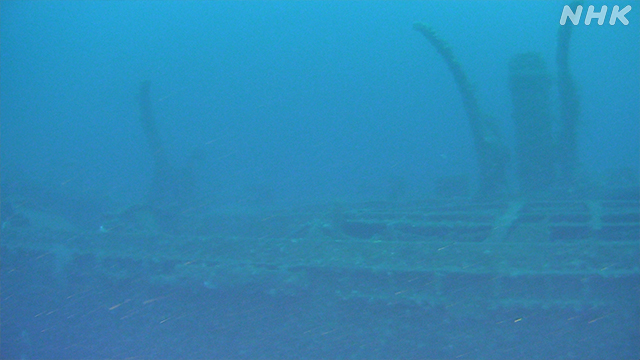

そして水中ロボットカメラを海中に沈めてから約1時間、モニターに映し出されたのは、確かに船だと確認できるものでした。横倒しになっているように見え、甲板は骨組みが露わになっていて、船底まで大きく壊れている場所もありました。

これが「第四青函丸」なのか、特徴を探すために船の後部にカメラを移動させると、魚の群れの奥に見えてきたのは線路でした。思わず撮影クルーから「線路!線路!」と声が上がります。青函連絡船の特徴である、石炭を積んだ貨車を走らせるための線路が残っていたのです。この場所は函館からすぐに見える身近な海であり、船がずっと眠り続けていたことが信じられない気持ちになりました。

撮影後、複数の専門家に確認しました。その結果、見つかった位置や残っていたレールの他にも、接岸の際に船体を守る「防舷材」の跡の特徴も見られたことなどから、「第四青函丸」に間違いないという回答が得られました。

75年を経て、ようやくその姿を確認できたのです。元青函連絡船の乗組員などでつくる「青函連絡船史料研究会」の大神隆さんは、その被害の大きさに驚きをあらわにしました。

青函連絡船史料研究会 大神隆さん

「ブリッジや煙突などは完膚なきまでになくなってしまっている。ここまで激しく壊れているとは思わなかった。輸送船だった第四青函丸は攻撃を受ければひとたまりもなかっただろう」

なぜこれほどの攻撃を受けたのか。取材を進めていくと戦争の厳しい現実が分かってきました。

戦時中に北海道の石炭は、日本の産出量の3分の1を占めていました。青函連絡船はその石炭を軍需物資や発電のために本州へ運ぶ大動脈であり、この供給を断とうとしていたのが、アメリカ軍最強とも言われた第三艦隊でした。

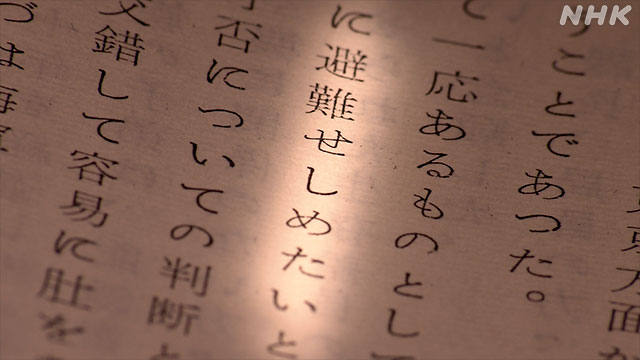

「青函連絡船戦災記録」より

当時、青函連絡船の運航責任者は空襲が近いという情報をつかんでいたといいます。空襲の3日前に「船を安全なところに避難させたい」と軍に提案したという証言が残されていました。

資料:戦前の青函連絡船

しかし軍は「青函航路は1日たりとも戦争遂行を休むことはできない。そのような考え方は敗戦思想に結びつくもので許しがたい」と拒否したといいます。

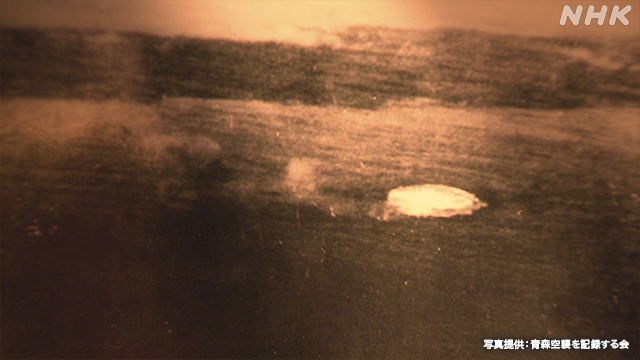

空襲を受ける青函連絡船

そして1945年7月14日。300機を超えるアメリカ軍の戦闘機によって激しい攻撃を受けました。攻撃は翌日まで続き、乗員乗客400人以上が亡くなりました。

「第四青函丸」の沈没直後とみられる写真

そのなかで最初に沈められたのが「第四青函丸」でした。当時、青函連絡船は機銃などで武装していましたが、「第四青函丸」は整備が遅れ、唯一の非武装船だったのです。無防備のまま攻撃を受け、わずか45分で沈没しました。

しかし翌日の新聞で空襲の被害は「極めて軽微」とされ、その後も詳しい状況が伝えられることはありませんでした。「第四青函丸」は姿を見せることなく海底に沈んだままとなっていたのです。

ようやく見つかった「第四青函丸」。この船に特別な思いを抱いていたのが、函館市の吉村征子さん(83)です。

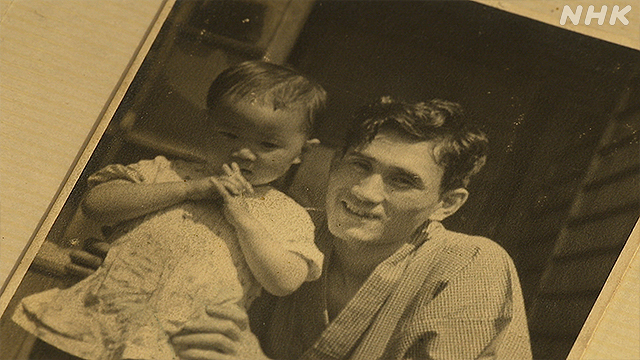

「第四青函丸」船長 沼田亨さん

父親は「第四青函丸」の船長、沼田亨さん(当時35)でした。当時7歳だった吉村さんを含め4人の子どもと身重の妻を残し、船と運命をともにしました。吉村さんは75年前に父親と別れた日を、今も鮮明に覚えています。

子どもの頃の吉村さんと父・沼田亨さん

吉村征子さん

「その日、父は休みでしたけど、急に当番の船長が休みをとって、代わりに行くことになったんです。母が行くのを止めたんですけど、父は『俺が行かないと、他の誰かがいかないといけない』と言って」

父親は、航海から戻ったらくじ引きであてた引換券で靴を買ってきてくれると約束していたといいます。しかし父親が靴を買ってくれることはありませんでした。

吉村征子さん

「父が玄関を出て4、5歩して戻ってきて、その券を置いていったんです。父は空襲があることを知っていたんだと思います」

吉村さんは父親がどんな思いで最期を迎えたのか、75年間思い続けてきました。今回、吉村さんに「第四青函丸」の水中映像を見てもらいました。

吉村征子さん

「ひどくやられていますね。でもこういう壊れ方だったら一瞬のうちに命を落としたかもしれませんね。苦しまなかったかもしれませんね。映像を見て、気持ちに整理がついた気がします」

私たちは吉村さんと一緒に「第四青函丸」が見つかった場所を訪れました。海はとても静かでした。その時、吉村さんは、父親に言葉を掛けていました。

「お父ちゃん、長かったね、つらかったね。安らかにお眠りください」

「第四青函丸」以外にまだ2隻の連絡船が見つかっておらず、津軽海峡には空襲で沈んだ船が他にも数多くあると見られています。

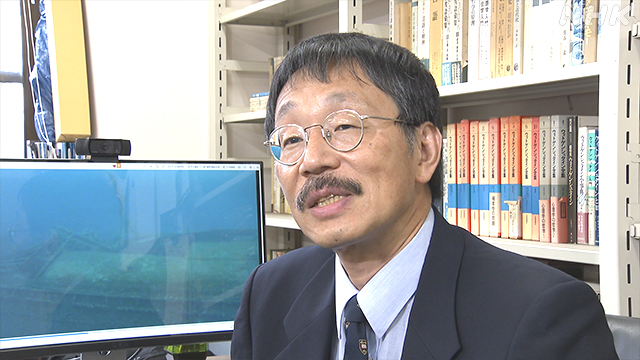

日本近海で沈没船の研究を行っている東京海洋大学の岩淵聡文教授によりますと、いま世界的にこうした沈没船を後世に伝える遺産として記録し、保護していこうという機運が高まっているということです。

東京海洋大学 岩淵聡文教授

「第四青函丸は、日本の物流の大動脈であった青函連絡船が空襲にあった戦争の悲劇を伝えるものだと思います。現状をきちんと記録し伝えていくためにも、さらに詳しい調査が必要になってくると思います」

今回「第四青函丸」が見つかったことによって、遺族の悲しみが消えることはありません。それでも「2度と戦争の悲劇を繰り返してはならない」、75年を経て「第四青函丸」は海の底から私たちにそう語りかけていると思います。

この記事のニュース動画はこちらをご覧ください