再エネの負担減る? 新制度FIPがスタート

再生可能エネルギーによる発電を支えようと毎月の電気料金に上乗せされている「再エネ賦課金」。使用量が平均的な家庭での4月以降の負担は年1万764円。いろんなものが値上がりするなか、家計にずしりと響きます。こうした負担を抑えようと新たな再エネの制度がFIPです。負担は減ることになるのでしょうか。エネルギーを担当する五十嵐圭祐記者、教えて。

そもそもなんですが「再エネ賦課金」って聞いたことはあるのですが、どういうものなのですか?

五十嵐記者

五十嵐記者

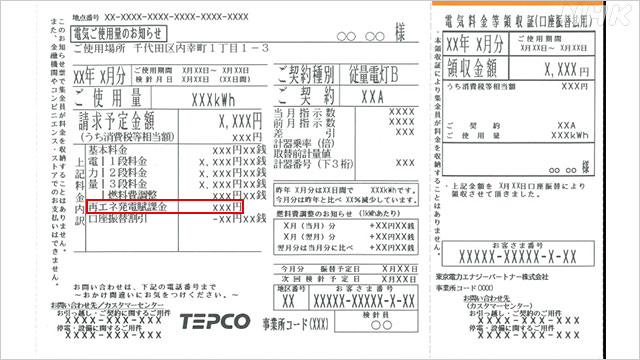

電力会社から送られてくる電気料金の請求書を見て下さい。

請求される料金の総額の下に少し小さい字で「再エネ賦課金」と書いてあります。

この金額が毎月、電気の使用料と合算されて請求されています。

この賦課金の制度が始まったのは、ちょうど10年前の2012年。

「コストが高い再生可能エネルギーを日本中に普及させるため、電気を使う人みんな負担しましょう」というものでした。

再エネの電気は、電力会社が決まった価格で買い取ることが義務づけられ、利用者の電気料金に上乗せする形で集められています。

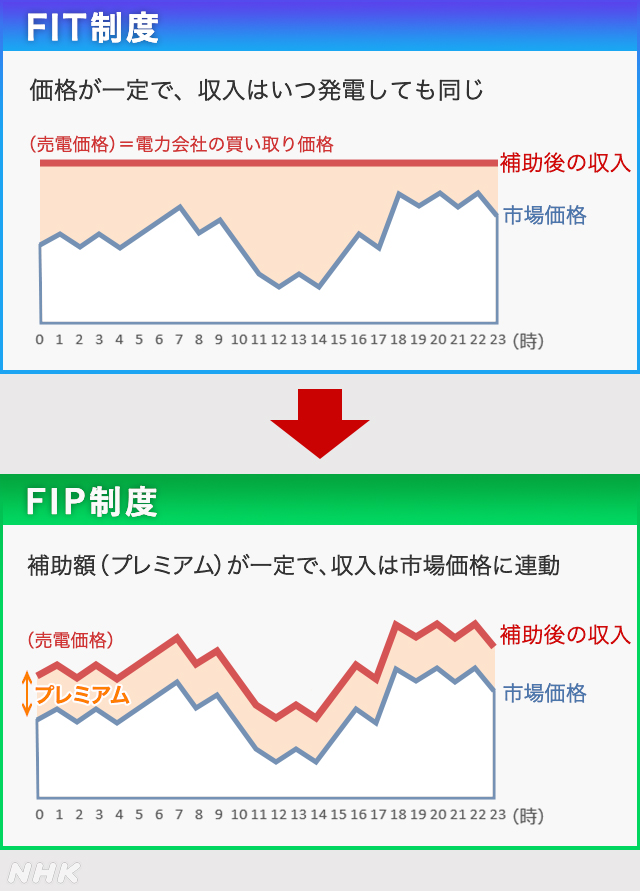

あらかじめ電気料金に組み込まれているという意味を示す英語の「Feed In Tariff」の頭文字を取って、FITと呼ばれています。

再生可能エネルギー、ぜひ普及に向けて応援したいけど、負担金がこんなに高いのはつらいなあ。

五十嵐記者

五十嵐記者

そうですよね。

制度が始まった2012年は、標準的な家庭で年間684円の負担でした。

ことし4月以降は1万764円。

割り算すると15倍余りに膨れあがっています。

再エネの発電事業者は20年間にわたって、固定価格で電力を買い取ってもらえるので、安心して投資でき、このおかげで発電量の飛躍的な増加につながりました。

ただ、それに応じて消費者の負担も増え続けているわけです。

どうにかならないんですか?

五十嵐記者

五十嵐記者

政府も課題を感じていて、4月1日から新たな制度をスタートさせます。

それがFIP制度なんです。

FITじゃなくFIP?

五十嵐記者

五十嵐記者

はい。

FIPは「Feed In Premium」の略です。

再エネの価格に一定のプレミアム「補助金」を上乗せするという制度です。

FITとの大きな違いは、大手電力会社による固定価格での買い取りが行われないことです。

買い取りが行われないとすると再エネは普及しなくなってしまうのでは?

五十嵐記者

五十嵐記者

その懸念もないわけではないんですが、政府は利用者の負担が際限なく重くなっていく仕組みはさすがに修正しないといけないと考えています。

再エネの普及に焦点をあてる段階から自立を促す段階に移っているといっていいでしょう。

具体的にFIP制度になるとどう変わるんですか?

五十嵐記者

五十嵐記者

発電事業者はいつ・誰に・いくらで再エネ電力を売るか、自らで判断しなければなりません。

いわば、再エネが初めて自由な競争の中で取引されるようになります。

電力事業者は市場の変動を常に意識し、需給に応じて電気を供給することを求められるようになります。

ただ、完全な市場主義だと、事業が成り立たない可能性があるので、国は電力の需要が少ないとき=すなわち市場価格が低いときには補助金を厚めに出すことにしました。

逆に需要があるとき=市場価格が高いときには、補助金は少なくします。

いずれにせよこれまでのように電力会社が買い取ってくれないので、収益を安定させることができるのか、リスクもあると指摘されています。

収益が安定しないのは企業としては問題ですよね。

五十嵐記者

五十嵐記者

専門家の間でも懸念があると指摘されています。

その一方で、再エネの発電コストは大きく下がり、この8年間で4分の1程度になっています。

国は自立したエネルギーにしていくための第一歩として、このFIP制度を位置づけています。

4月以降はすべてFIPの対象になるの?

五十嵐記者

五十嵐記者

いえ、そうではありません。

自宅の屋根にソーラーパネルをつけている方は引き続き電力会社が固定価格で全量を買い取ってくれます。(50キロワット未満は対象外)

FIPが義務づけられるのは、太陽光では、4月以降に新設される発電所のうち、いわゆる「メガソーラー」と言われる1000キロワット以上の出力がある発電所です。

このほか、50キロワット以上で1000キロワット未満の発電所は、FITかFIPを選択することができます。

すでにFIT制度のもとで売電している発電事業者のうち、50キロワット以上の発電設備については、希望すればFIPに移行することができます。

4月からは両方の制度が存在する状態になるんですね。

そして大規模なメガソーラーの事業者はFIPしか選べなくなるということですね。

それにしてもFIPへの移行は難しそうですね。

五十嵐記者

五十嵐記者

そうですね。

このため、強力な助っととなる人たちが誕生しています。

アグリゲーターといいます。

再エネをまとめて買って販売を代行する存在で、電力をつくる人と買いたい人をつないでくれます。

アグリゲーターがいろんな場所や方法で発電された電力を一手に束ねて、電気を使いたい家庭や企業に必要な量をその都度供給していくというビジネスで、FIPという制度のもと、大活躍しそうなんです。

FIP制度で今後、日本の再エネはどうなりそうですか?

五十嵐記者

五十嵐記者

普及の加速という点ではもしかしたらそのスピードは落ちるかもしれません。

しかし、新たなチャンスもありそうです。

これまでは電力会社が買ってくれていたので、発電事業者はニーズや競争という発想が弱かったといえるでしょう。

これからは市場をより意識した業界へと変わっていく入り口にたっています。

電気をつくる人とまとめる人が手を組むことで、利用者のニーズに対応した新しい発想の再エネビジネスが登場しても不思議ではありません。

FIP制度によって再生可能エネルギーがどう変化してくのか、取材してまたリポートします。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)