株主総会がオンライン?

ミーティング、授業、音楽ライブ…。

コロナ禍でいろんなことがオンラインでできるようになりましたが、この夏から、企業にとって最も重要な行事=株主総会がオンラインで開催できるようになりました。企業と株主がじかに対話する株主総会。その風景が大きく変わりそうですが課題も指摘されています。経済部の岡谷宏基記者が解説します。

実際、オンライン化に踏み切った会社ってあるんですか?

岡谷記者

岡谷記者

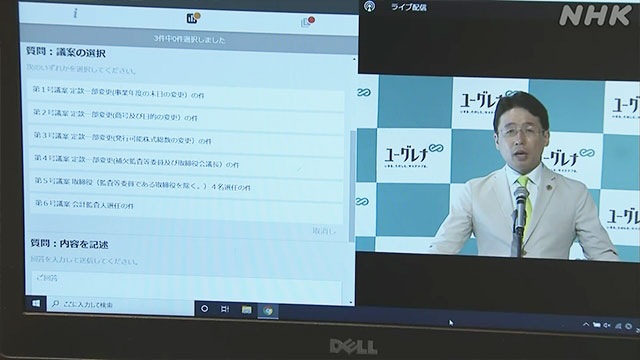

8月下旬にバイオベンチャーの「ユーグレナ」が開催しました。これが国内初とされています。

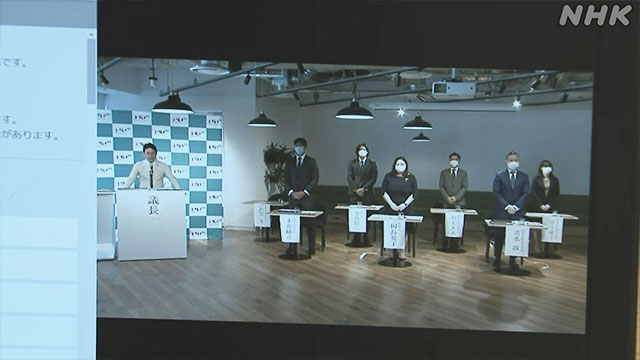

総会当日、会社のオフィスを取材することができました。

会議室には出雲充社長や役員がずらっと並び、その前には大勢の株主が…ではなく、撮影用の機材と撮影スタッフがいました。

スタジオの収録シーンを見ているようでした。

午前9時半、株主総会はスタート。

リアルの株主総会では、会場に詰めかけた株主から経営陣に対してときに厳しい質問が出されたりしますが、この日のオンライン株主総会では、株主が特設サイトに質問内容を入力、司会が代わりに読み上げ、社長が目の前のカメラを通じて回答するという要領で質疑が行われました。

取締役を選ぶ議案も諮られましたが、もちろん採決はオンラインです。

この日は562人の株主が参加し、通信トラブルもなく1時間あまりで終了しました。

総会が終わったあと出雲社長に感想を聞いてみると「日本で初めてだったので本当に緊張しました。私たちが失敗したら、あとが続きにくくなるので、無事に終わってほっとしました」と胸をなでおろしていました。

会議やイベントをはじめ、オンライン化はどんどん広がっていますが、ちょっと遅くないですか?

岡谷記者

岡谷記者

実はこれまでは『リアルでやらなければいけない』と法律で定められていました。

『株主総会を招集する場合には、株主総会の「場所」を定めなければならない』(会社法298条1項1号)

会社法にはこう書かれています。

この条文に従って、企業は会場を設けて株主総会を開催していました。

それが、コロナ禍で大きく変わりました。ことし6月、産業競争力強化法という別の法律が改正され「場所の定めのない株主総会」も開くことができるよう会社のルール(定款)に盛り込めるようになりました。

国会での審議という高いハードルを越えて、ようやく株主総会のオンライン化が可能になったのです。

オンラインだとどうしても「臨場感がない」と受け止める人もいると思いますが、ユーグレナの株主の受け止めはどうだったんですか?

岡谷記者

岡谷記者

おおむね好評だったようです。

総会のあと会社が行ったアンケートでは、「問題はなかった」と答えた株主が実に94%にのぼりました。

「新型コロナウイルスの感染拡大で出席が不安だったが、安心して出席できた」

「いつもは遠方で出席できなかったが、初めて出席することができた」

といった意見が寄せられたということです。

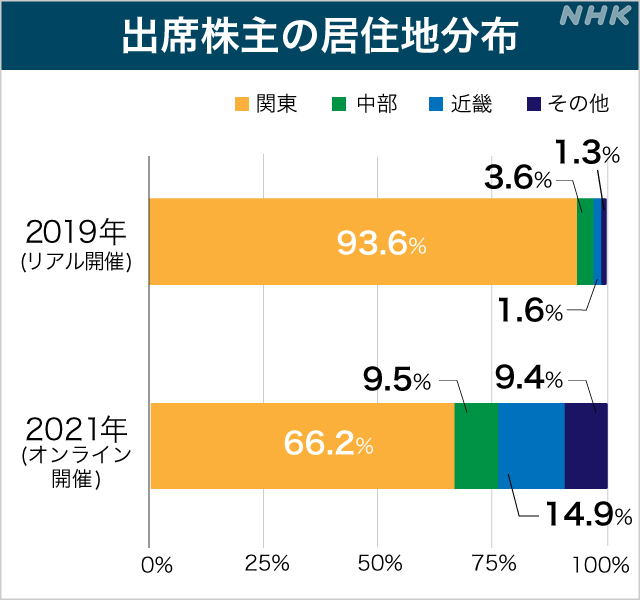

実際、出席者を居住地別に見てみると、リアルで開催した2年前の株主総会に比べて関東地方以外からの参加者が多かったようです。

リアルの株主総会の場合、遠方に住んでいる株主は出席するだけでもたいへんです。

オンラインで自宅にいながら気軽に出席できるとなればメリットは大きいですし、会社側も多くの株主と対話できることになります。

一方、「パソコンのセッティングに手間取った」とか「質問の入力に時間がかかった」など、機器の扱いがうまくできなかったといった意見もあったようです。

オンライン株主総会、今後は増えそうですか?

岡谷記者

岡谷記者

ユーグレナに続いて、9月にはIT企業の「グリー」や「フリー」がオンラインの株主総会を開催しました。

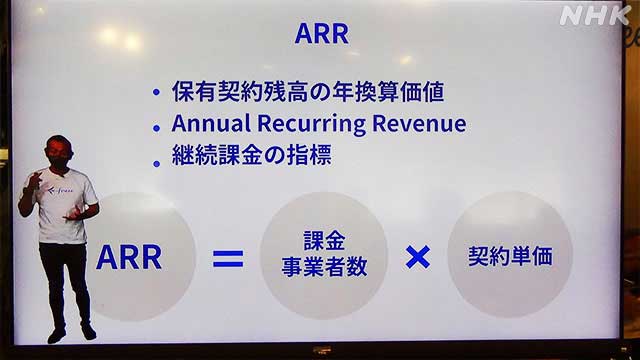

しかも、オンライン“ならでは”の工夫を凝らしています。

たとえばフリーの株主総会では、さまざまな映像を投影できる『グリーンバック』の前に佐々木大輔社長が立ち、事業の報告を行いました。

株主のパソコン上では、どのように見えていたかというと下の画のとおりです。

大きなイラストや資料のすぐ前に社長が立っているように見えますね。

リアルの株主総会では、説明者が演台の前に立ち、ひたすら読み上げるというのが一般的な光景ですが、オンライン株主総会ではさまざまな演出が可能になります。

コンピューターグラフィックスを使ったり、強調したい数字や文字を浮かび上がらせたりと、わかりやすいプレゼンテーションができるようになるかもしれません。

佐々木大輔社長

「これまでの日本社会は書面、対面が原則だったのが、世界中で見直されている中で、オンラインだからできる強みをいかすことをどう実現していくか考えていきたい」

この会社では、会計が適正かどうかを報告する『監査報告』の読み上げや『賛否を示す際の拍手』など、これまで株主総会で“当たり前”とされてきた手続きを、法律に問題がない範囲で省き、コンパクトさも目指したそうです。

ほかに「ソフトバンクグループ」や「武田薬品工業」「LIXIL」もオンライン株主総会が開催できるよう準備を進めています。

バーチャルの特性を生かしたさまざまな形の総会が出てきそうですね。

でも、企業にとって最も大事なイベントだったら、直接、経営者の顔をみて、真剣に議論をしたいという株主も多いのでは?

岡谷記者

岡谷記者

そうかもしれません。

西村あさひ法律事務所の太田洋弁護士も次のように指摘しています。

西村あさひ法律事務所 太田洋弁護士

「オンラインのみの総会によって会社側にさらなる情報開示を促したり、株主との対話をより深めたりするきっかけになることが期待される。ただ、重要な経営問題がある際にリアルで総会を開催しないことが適切かどうかは検討すべきだ。会社には株主に対して誠実に向き合う姿勢やシステムの整備などが求められる」

株主総会では、ときに『会社のルール(定款)を変える』とか『ほかの会社と合併する』といった極めて重要なテーマを審議するときがあります。

そうしたとき、通信のトラブルが起きたり、会社が都合の悪い質問をわざと避けたりするようなことは絶対にあってはいけません。

オンライン株主総会については次のような課題が挙げられます。

- 通信障害が発生するリスク

- 会社にとって都合の悪い質問が意図的に排除される懸念

- 株主になりすますという不正を防ぐための本人確認の徹底

- 議決権の行使の結果を正確に確認するシステムの整備

オンライン株主総会がすでに進んでいるアメリカでは、株主の質問が制限されたと問題視されるようなケースも出てきています。

日本に株式会社が誕生して100年あまり。

株主総会にオンラインという新たな選択肢が増えました。

ただ、企業は“便利だから”という理由だけではなく、株主と深い対話ができるのか、透明性のある議論はできるのか、といった視点で対応することが大事だと思います。

コミュニケーションの質を高める手段としてオンライン株主総会を選ぶ、そんな企業が増えることを期待しています。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)