ダイガクサイって何?

「ダイガクサイ」と聞いて、何を思い浮かべますか?。大学のキャンパスで行われるお祭りを頭に浮かべる人も多いのではないでしょうか。

でも今回のテーマは、「大学祭」ではなく「大学債」。東京大学が、国立大学として初めて、「大学債」と呼ばれる債券を発行し、200億円を調達すると発表しました。一体どういうことなのか、金融業界を担当する古市啓一朗記者、教えて!

そもそも債券って何ですか?

古市記者

古市記者

「債券」は、国や自治体、企業などがまとまったお金を借りるために発行する“借用証書”のようなものです。毎年決まった金利を、投資家に支払う約束をすることで、市場から資金を調達することができます。

これまで国立大学が債券を発行した例はありませんでしたが、ことし6月に要件が緩和され、東京大学が先陣を切ることになりました。

東京大学が今回発行する債券は、毎年0.823%の金利を投資家に支払う約束で200億円を調達し、40年後に返済する仕組みです。

大学が市場から資金を集める狙いは?

古市記者

古市記者

国に頼らずに、大学の運営に必要な資金を確保するためです。というのも、国の財政状況が厳しくなっていることもあって、大学への交付金は年々減っているからです。

東大の五神真総長は、「多様な研究を支えるためには、多様な使途に備えられる資金が必要だ。大学を起点として、社会全体で未来指向の投資が活性化することにも貢献できる取り組みだとも思っている」と話しています。

東京大学は集めた資金を何に使おうとしているの?

古市記者

古市記者

最先端の研究から歴史の資料を後世に残すといった取り組みまで、幅広く使うとしています。

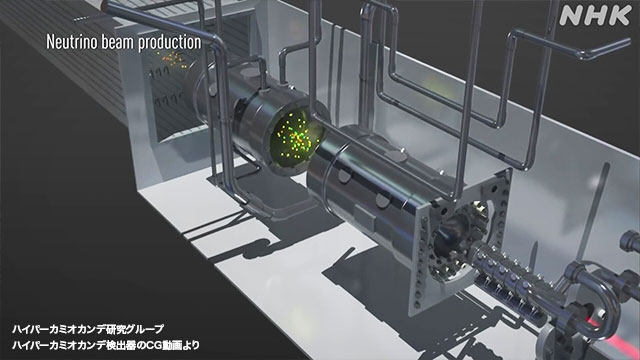

その一部として、▽岐阜県にある素粒子観測施設、「スーパーカミオカンデ」の後継となる次世代の施設、「ハイパーカミオカンデ」の整備費や、▽新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、学内のリモート実験設備を充実させるための費用にあてる計画です。

東京大学が発行する債券、投資家には人気だそうですね。

古市記者

古市記者

事務を引き受けた大和証券の担当者に聞くと、今回は金額が大きい分、購入を希望する投資家は生命保険会社などの機関投資家を中心に56社に上ったそうです。

同じ規模の債券だと、通常は20社集まれば多いそうで、その倍以上の投資家が集まったことになります。証券会社の担当者も「ものすごい人気だ」と驚いていました。

歴史的な低金利が続く中、年0.823%の利息が40年にわたって得られることに加え、大学の取り組みを応援したいという投資家が多いことも、人気を集めた背景にあるようです。

大学による債券の発行は、ほかの大学にも広がりそうなの?

古市記者

古市記者

使いみちが自由な資金の確保は、多くの大学の課題となっているだけに、その可能性は十分あると思います。ただ、クリアしないといけない課題もあります。

1つは調達した資金を着実に返済できる計画を示すことです。

東大の場合は、財務基盤が強固で、返済資金は大学独自の“基金”などで賄う計画で、今回投資家は“合格”を出しました。ほかの大学が発行する際も、投資家が納得できる返済計画が欠かせません。

もう1つは、市場から集めたお金が地域や社会のために役に立つという具体的なビジョンを明確に示すことです。

投資家の間では、いま単にお金を増やすために投資するのではなく、社会の課題解決や変革に取り組む企業などに投資したいという機運が高まっています。

証券会社の担当者は「投資家のニーズは高いので、大学の取り組みが定着のカギになる」と話していました。

債券は、発行する側の“信用”がなければ、投資家は集まりません。大学が教育・研究の拠点として地域に貢献し、社会をよくする存在でありつづけることが、何より大切ではないでしょうか。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)