食料自給率 38%で大丈夫?

私たちが食べるコメや肉などがどの程度、国産でまかなわれているかを示す「食料自給率」。最新のデータがこのほど公表され、昨年度はカロリーベースで38%という結果でした。日本は食料自給率が低いイメージがあるけど、38%ってやっぱり低いの?どうして?経済部の岡谷宏基記者、教えてください。

食料自給率が38%ということは、食べているものの6割は輸入に頼っているということですよね。日本の食料自給率はどういう状況なんですか?

岡谷記者

岡谷記者

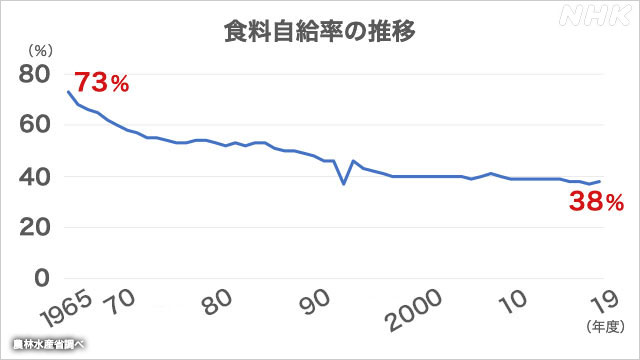

日本の食料自給率は、低下傾向が続いています。ピークだった1965年度は73%でしたが、2000年度以降は、40%前後で低迷しています。

昨年度の38%というのは、過去最低だった前の年度からは1ポイント回復しましたが、過去2番目の低い水準でした。

政府は、ことし、10年後の2030年度に食料自給率を45%まで引き上げるという目標を掲げましたが、達成には程遠い状況です。

コメなどは、ほとんどが国産ですよね。なぜ自給率が低いままなのでしょうか。

岡谷記者

岡谷記者

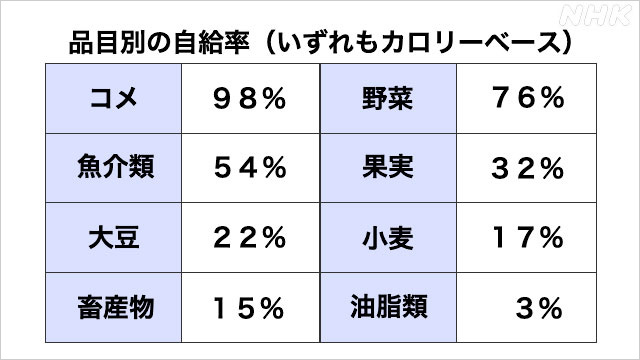

品目によって、自給率が大きく異なるからです。

コメをはじめ野菜や魚は、比較的自給できている一方で、畜産物やパンに使われる小麦などの自給率が低いために全体を押し下げているんです。

スーパーに行くと国産の牛肉や鶏肉などをよく見かけます。それでも畜産物の自給率はこんなに低いんですか?

岡谷記者

岡谷記者

国内で育てられた牛や鶏でも食べるエサが海外から輸入したものであれば、その分は自給したとは見なされないからです。例えば、鶏の卵は96%が国産ですが、鶏のエサとなるトウモロコシなどは海外に依存しているため、自給率は12%まで下がってしまいます。牛肉や豚肉なども同じ理由です。

食生活の多様化によりこうした畜産物などの消費が伸びる一方で、コメなどの自給率の高い品目の消費が減っているため、どうしても全体の自給率が低くなってしまうんです。

海外からの輸入でまかなえているんですよね?

岡谷記者

岡谷記者

ただ、いつでも安定的に食料が輸入できるわけではありません。実際、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で国内の供給を安定させるためだとして、ロシアが小麦の輸出を一時、規制するなどの動きもありました。

海外で何か起きた場合でも食生活をある程度、維持できるようにしておく必要があります。

もしも今、海外からの輸入がすべて止まった場合、どうなってしまうんでしょうか?

岡谷記者

岡谷記者

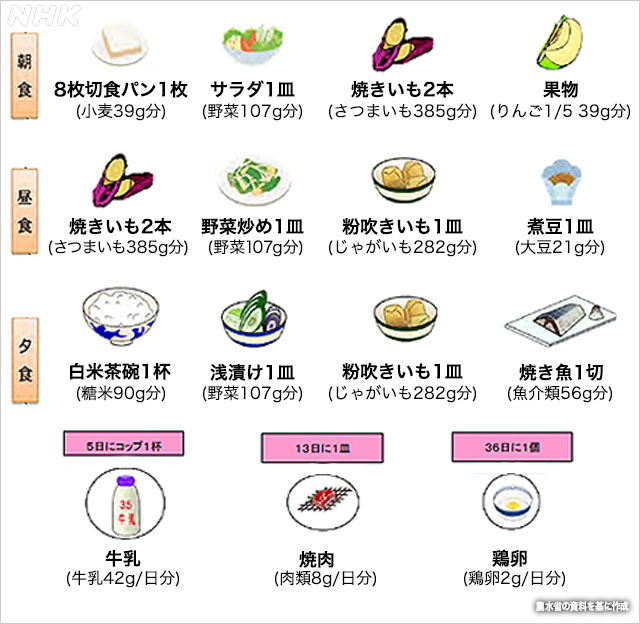

あくまでも想定ですが、こんな試算があります。農林水産省によると、カロリーの高い「いも中心」に、農地を最大限活用して作付けすれば、国内の生産だけで必要なカロリーはまかなえると試算しているんです。

そのメニューがこちら。

朝食:パン、サラダ、焼きいも、リンゴひと切れ。

昼食:焼きいも、野菜炒め、粉ふきいも、煮豆。

夕食:ごはん、浅漬け、粉ふきいも、焼き魚ひと切れ。

牛乳は5日に1杯、焼き肉は13日に1皿、卵は36日に1個しか食べられません。

毎食「いも」ですか…。

岡谷記者

岡谷記者

そうならないためにも食料自給率を高めていくことが必要です。ただ、海外からの輸入自体が悪いことではありません。さまざまな国の食材がいつでも身近にあるということは、私たちの暮らしを豊かにしますよね。経済力がある国で食料の輸入が多くなるのは、当然のこととも言えます。アメリカを見ても自給率が130%と100%を超えていますが、食料品の輸入額も1300億ドルを超え、世界トップクラスです。

大切なのは、豊かさを享受しながらも国内の食を安定的に維持できるよう基盤を整えておくこと、そのバランスだといえそうです。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)