「給付金」「協力金」は課税されるの?

新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けた中小企業などに対する「持続化給付金」や、休業要請に応じた中小企業などを対象にした自治体独自の「協力金」の支給が始まりました。

こうした事業者向けの給付金や協力金による収入は、実は、課税の対象になります。

一方で、すべての国民を対象とした現金10万円の一律給付は、非課税となっています。これは、なぜなのでしょうか。税制を取材している田尻大湖記者に聞きます。

事業者向けの給付金や協力金の支給が始まりましたね。

田尻記者

田尻記者

中小企業などに最大200万円を支給する「持続化給付金」の支給が今月8日から始まりました。ことし1~12月のいずれかの月の売り上げが前年同月比で50%以上減少した事業者が対象で、▽中小企業などは最大200万円、▽フリーランスを含む個人事業主には最大100万円が支給されます。

また、各地で休業要請に応じた事業者を対象にした、自治体独自の「協力金」などの支援策もスタートしています。

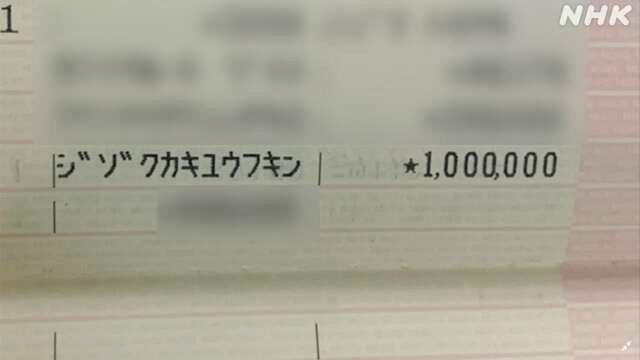

このうち、東京都では、今月11日から、「感染拡大防止協力金」の支給が始まりました。都による休業や営業時間の短縮の要請に応じた中小企業や個人事業主に、50万円、または100万円が支給されます。

こうした給付金や協力金に税金は課されるのですか?

田尻記者

田尻記者

法人税法では、原則として、補助金や助成金などによる収入を含めたすべての所得が課税対象になり、今回も例外扱いはしていません。ただ、課税対象になるからといって、支給段階で税金が引かれるということではありません。

給付金や協力金は、事業による収入を補填(ほてん)するお金として、売り上げなどとともに収入に計上されます。これら事業による収入から経費などを差し引いた「事業所得」に対して、法人税が課されることになります。

売り上げが大きく落ち込んだり、休業要請に応じて苦しい経営を迫られる中で受け取った「給付金」や「協力金」なのに、課税されれば手取りが減ってしまうことになりませんか?

田尻記者

田尻記者

法人税が課されるのは、課税対象となる「事業所得」が生じた場合、つまり、税務上、黒字となった場合です。赤字であれば、そもそも法人税は課されません。売り上げが減少したり、経費の支払いが増大して赤字になった場合は、課税対象となる「事業所得」が生じないため、受け取った給付金や協力金が課税されることにはなりません。

国税庁の最新の調査によると、税務上、赤字の中小企業は、およそ63%(2017年度)。財務省は「感染拡大で事業者が厳しい影響を受けている現状を踏まえれば、給付金や協力金の金額を含めてもなお、赤字となる事業者は多いと考えられる」としています。

個人事業主の場合も同じですか?

田尻記者

田尻記者

基本的には同じです。法人化していない、フリーランスを含む個人事業主の場合、納めるのは法人税ではなく、所得税になりますが、課税対象となる「事業所得」についての考え方は同じです。

事業による収入から経費などを差し引いて赤字となった場合、「事業所得」には所得税は課されません。

現金10万円の一律給付は非課税となるのですよね。どうして事業者向けも非課税にできないのか、いまひとつ、納得できないのですが。

田尻記者

田尻記者

家計への支援として、すべての人が対象の現金10万円の一律給付や、児童手当の受給世帯に対する子ども1人当たり1万円の上乗せについては、税制上の特例として非課税にする法律が作られたため、所得税や個人住民税は課されません。

しかし、事業による収入を補填する趣旨で、対象も一部の事業者に限られる給付金や協力金は、個人向けの10万円とは性質が異なり、非課税扱いにする措置を取るのは簡単ではありません。

たとえば、事業としては同じ黒字なのに、営業努力によって黒字を達成した事業者に比べ、給付金や協力金を得て黒字になった事業者のほうが、その分だけ、納める税金が少なくてすむということが果たして公平と言えるだろうか、といった問題が出てくるからです。

政府は、企業や個人事業主への税制面での支援策を打ち出していますよね。

田尻記者

田尻記者

今年2月以降、1か月以上にわたって、収入が、前年同期比で20%以上減少するなどした場合には、法人税や所得税の納税が1年間猶予される特例が設けられました。

また、中小企業や個人事業主は、売上高の減少幅によって、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税が、令和3年度に課税される1年分に限って減免される特例もあります。

さらに、赤字に転落した場合に、過去にさかのぼって法人税額の還付を受けられる制度も拡充されました。

政府は、給付金などと合わせて、こうした税制上の措置を幅広く利用してもらうことで、事業者の経営を支えたいとしています。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)