高すぎる? 国民負担率

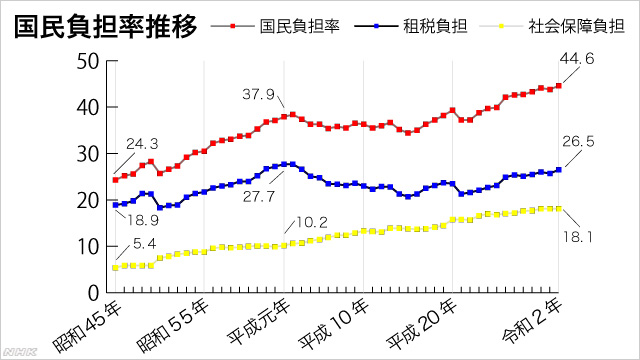

新年度(令和2年度)の国民負担率が、44.6%と過去最高になる見通しだと発表されました。国民負担率は、国民の所得に占める税金や社会保険料などの負担の割合で、7年連続で40%を超える高い水準が続いています。なぜなのでしょうか。経済部の坪井宏彰記者に聞きます。

給料があまり増えてないのに、税金などの天引きが多くなっている気もします。そもそも国民負担率ってどういうものなんですか?

坪井記者

坪井記者

「国民負担率」は、個人や企業の所得に占める、税金や、年金・健康保険・介護保険など社会保険料の負担の割合を示すもので、公的な負担の重さを国際比較する際の指標の1つにもなります。

計算式はシンプルで

(租税負担+社会保障負担)÷国民所得(個人や企業の所得)

景気がよくなり、分母にあたる所得が増えれば負担率は下がり、分子にあたる税金が増えれば逆に上がっていきます。負担率が高いほど、私たちが自由に使えるお金が少ないということになります。

どうして負担率が高くなっているんですか?

坪井記者

坪井記者

最大の要因は、去年10月の消費税率10%への引き上げです。今年度は半年間でしたが、新年度は1年間にわたって負担の増加が反映されるためです。

また所得税を計算する際の「給与所得控除」や「公的年金等控除」などが、ことしから見直され、所得が高い会社員などの負担が増えることも背景にあります。

新年度は44.6%になる見通しの国民負担率。昭和45年度の24.3%と比べると、およそ20ポイント高くなっています。初めて消費税が導入された平成元年度と比べると、税金の負担率は大きく変わらない一方で、社会保障の負担率は10.2%から18.1%に増えています。高齢化に伴って、医療や年金などにかかる保険料の負担が急激に増加してきたことがうかがえます。

数字だけみると、かなり負担が重いと感じますが、海外の国ではどうなんでしょうか?

坪井記者

坪井記者

先進国の中でみると、日本の国民負担率は、韓国やアメリカなどと比べると高いですが、全体では比較的、低い水準なのが分かります。ヨーロッパでは高く、例えばフランスは68.2%。1位のルクセンブルクはなんと93.7%です。こうした国々の多くは、社会保障に関係する負担の割合が高くなっているのが特徴です。

私たちにとっては、負担率は低ければ低いほどいいんじゃないですか?

坪井記者

坪井記者

一概にそうとは言えません。国民負担率はその国の社会保障の充実度合いを示すので、負担率が高い国は、それに見合うだけの福祉サービスを受けているはずだからです。一方、負担率が低いと、極端に言えば、けがや病気など、急な出費は自己負担で、という考え方に近くなります。

日本はいわゆる「低負担・中福祉」の国だとされています。「低負担・高福祉」であればいいのですが、現実にはそうはいきません。「高負担・高福祉」を求めるのか、「低負担・低福祉」がいいのか、所得や生活状況などによっても考え方は変わってきます。

それは、以前からよく言われていることですよね。収入は大きく伸びていないのに、負担率が高まれば、積極的にお金を使う気になれなくて消費は伸びないですよね。

坪井記者

坪井記者

そうですね。

大和総研の小林俊介シニアエコノミストは「所得の半分近くも税金などに取られているのか、と多くの人が感じていると思う。将来の所得増加への期待が下がれば、貯蓄に回したり、消費を控えたりする家計防衛の動きが出てもおかしくない」と話しています。

高齢化に伴って現役世代の負担感は高まるばかりだと思います。政府は「全世代型」の社会保障を目指すとして、子育て世代への支援など、社会保障を若い世代にも、より振り向けようと検討を進めています。少しでも負担への納得感を高めてもらいたいからです。

私たちの生活に直結するだけに、今後の議論に注目したいと思います。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)