漁業が変わる?70年ぶりの大改革とは

「70年ぶりの抜本的な見直し」と言われる、漁業制度の見直しなどを盛り込んだ水産改革関連法が成立しました。かつて世界一を誇った漁業生産量は大きく落ち込み、日本の漁業は厳しい状況に置かれています。改革によって、漁業は変われるのでしょうか。

日本は海に囲まれていて、昔から漁業が盛んだと思っていましたが、そんなに厳しい状況なんですか?

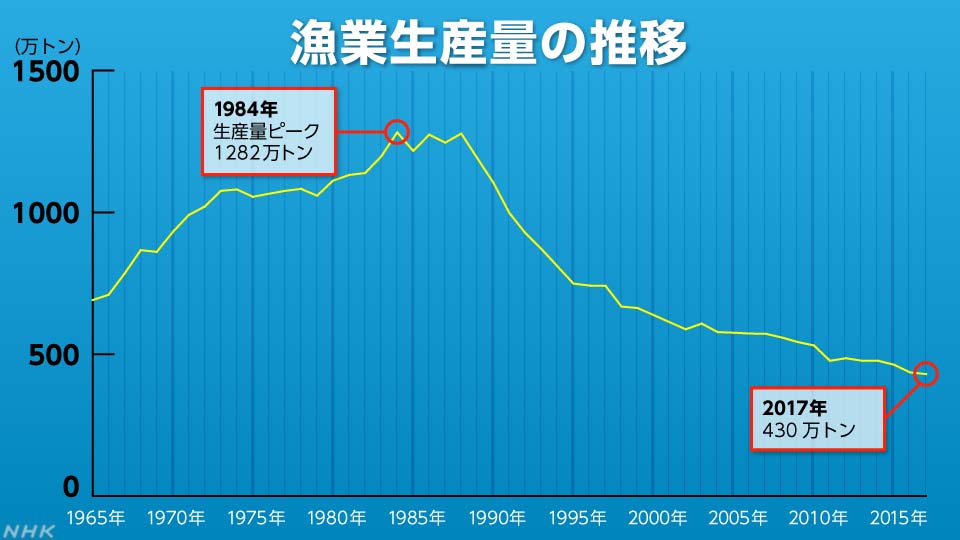

そうなの。養殖業をふくむ国内の漁業の生産量は去年、430万トン余り。これはピークだった1984年の3分の1ほどで、減少傾向が続いている。

日本の漁業は、海外の漁業先進国に比べて生産性が低く、漁業者1人当たりの生産量は、ノルウェーの8分の1ほどしかない。

漁業の就業者数は約16万人で、ここ15年で3割減少。所得が低いこともあって、若い人が集まらず、高齢化が進んでいる。こうした悪循環を断ち切るため、抜本的な改革をしようということなの。

70年ぶりの大改革というけれど、何が変わるのですか?

改革の大きな狙いは、企業が漁業に参入しやすくすること。そのために養殖を中心に沿岸で漁業を行うのに必要な漁業権制度を見直すの。

これまで漁業権は、地域の漁協や漁業者に優先して割り当てられてきたんだけど、この優先順位を廃止する。

漁業者の減少で使われていない漁場は増えていて、せっかく漁業権を付与されても、有効に活用できていない漁場も少なくないと言われている。だから、そういうところには、企業が新規に参入しやすくして、生産量を増やしていこうというわけ。

それで漁業者の所得も増えるのでしょうか?

もちろん、それだけじゃない。もう1つの柱が、資源管理の仕組みを見直すこと。

乱獲を防ぎ、漁業者が魚を最も高く売れる時期まで待って漁ができるようにし、所得を増やすのが狙い。

そのために、現在、政府がシーズンごとに漁獲量を制限しているサンマやマサバなどの漁には、都道府県単位ではなく、船ごとに漁獲枠を割り当てるように改めていく。

船ごとに枠があると、漁業者の判断で漁の時期を決めやすくなるからね。それに、資源管理によって魚の量が回復してくれば、長期的に見て漁業者にとって大きな利益にもなるというわけ。

70年続いてきたものが、そんなに急に変われるんでしょうか。

三重県の漁協の理事に話を聞いたんだけど、「企業の参入をしやすくすることで、漁業の生産性が維持でき、地域の活性化につながるなら、よいことだと感じる」と話していた。

ただ一方で、漁業権の優先順位がなくなると言っても、実際に漁業を行ううえでは地元の漁協や漁業者と協力していくことは不可欠。

また、漁業の経営は簡単ではないから、法律が変わったからと言って、すぐに新規参入が増えるとは思えないとも指摘していた。

それに、資源管理についても、厳格に管理されれば漁獲できる量が減ってしまうかもしれないと、漁業者から心配する声も上がっていて、実際にどれだけ厳格な管理を行えるのか不透明な部分もある。

政府は、2年以内の施行を目指しているけど、大半を占める小規模な漁業者に法律への理解を求め、協力しながらしっかりと運用していくことが大切になるね。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)