JR東日本 人事担当者に聞く

「豊かさ」を提供する鉄道会社へ

2019年05月08日

(聞き手:井山大我 伊藤七海)

東京をはじめ、関東・甲信越、東北の広範囲をカバーするJR東日本。今、「豊かさ」を提供する鉄道会社へと「変革」に挑んでいるそうです。その将来像、背景を理解する上でマストなニュース3本とは。

訪日外国人3000万人突破

訪日外国人3000万人突破

2018年に観光などで日本を訪れた外国人旅行者は3000万人を超え、過去最高を記録。2013年初めて年間1000万人を超え、それからわずか5年で3倍に増えたことになる。外国人旅行者の去年1年間の旅行消費額は総額で4兆5000億円を超え、地方への経済効果も大きくなっている。

学生

井山

最初に選んでいただいたニュースは、「訪日外国人3000万人突破」ですね。

公共交通機関として外国からのお客様を受け入れる体制を整えなければいけないということで、このニュースを選びました。

森田さん

3000万人は単なる通過点で、10年後には4000万人突破を見越しているんです。そういったことを考慮しながら、いろいろな施策を打ち出していかなければいけないと考えています。

学生

伊藤

具体的には、どのようなことを?

最近、駅で英語以外にもいろいろなアナウンスをしています。分かりますか?

聞いたことあります!英語と、中国語と、韓国語と・・・

そうです、それと日本語の、4か国語でご案内しています。

人身事故などで、電車が止まることがありますけど、英語の放送だけだと英語以外を話す人には伝わらない。

なので「電車が止まりました」といったアナウンスを4か国語で放送できるようなシステムも、今、構築しています。

でも、4か国語で対応するとなると、駅員の方々も大変じゃないですか?

会社には、「チャレンジ制度」というのがあるんです。実は私も、3か月間タイに留学して英語の勉強をしてきました。

マレー語とかフランス語とか、英語以外にもいろいろな語学が勉強できるような制度があるんですよ。

就活の段階から英語がペラペラじゃなきゃいけない、というわけではないんですか?

もちろん語学はできたほうがいいかと思うんですけど、入社してから勉強することも可能です。

外国人観光客を受け入れていくため、今あるものをアップデートするだけでなく、新しい取り組みもしているのでしょうか?

「のってたのしい列車」があるんです。例えば福島の「フルーティアふくしま」という観光列車は、おいしいスイーツを食べながら乗っていただく。インバウンド向けに販売しています。

「フルーティアふくしま」は、福島県産フルーツなどを使用したオリジナルのスイーツやドリンクを味わいながら、優雅な空間で景色や会話を楽しめる、「走るカフェ」がコンセプトの列車。スイーツは地元の人気店がプロデュースしている。

外国のお客様は「現地に行って体験する」ことを求めている方が多いので、こういった商品は外国のお客様に求められていると思いますね。

働き方改革

働き方改革

次のニュースは「働き方改革」。このコーナーでも多くの企業が取り上げていますが、選んだ理由を教えて下さい。

以前から「働き方改革」に取り組んでいますが、今回大きく変わったところが2つあるので選びました。

どう変わったのですか?

1つ目は、「テレワーク」という働き方ができるようになりました。

今までだと会社に来て、仕事をして、帰るというのが一般的だったんですよね。

ですが、上司の許可を取れば、自宅やカフェなど職場以外の場所でも仕事ができるようになったんです。私自身、この制度を利用して、自宅に近い別のオフィスで働くこともあります。通勤時間が短くなって助かっています(笑)

2点目は、「フレックスタイム制」です。終業時間が決められているわけではなくて、決められた時間の中で働いて下さいという仕事の仕方です。

今までは「コアタイム」といって、午前11時から午後2時まで、その時間は絶対に会社にいなくてはいけなかったんですね。でも4月からは、朝7時から夜10時までの間で自分が働ける時間に働いて下さいっていう働き方に変わりました。

自分が働ける時間帯でいいんですか。

きょうは子どもを迎えに行くので午後3時までとか、早い時間帯で帰れたり、逆に、朝は子どもを送るので遅く来ようとか、自分のスタイルに合わせて働けるようになっています。

テレワークやフレックスを利用しているのは、お子さんがいる女性社員が多いですか?

いいえ、そんなこともないです。

やっぱり春になると「野球を見にいきたいな」とか思いますよね?

あー、あります!

自分の趣味でもいいんです。「きょうは5時に帰って、ドームに行こうかな」とか、そういう社員もフレックスを活用していますよ。

自分で働く時間を決められて、その時間内で働いていれば、上司の許可もいりません。自分で考えて行動できるのがいいところだと思います。

いいですね。

鉄道会社って、堅いイメージがないですか?

すごく堅くて、時間通りにビシビシビシって働くようなイメージをみなさんお持ちだと思うんですよね。

でも、この働き方で、自由に動けるようになって、自由な発想が生まれたり、社員の考え方もどんどん変わってきているのかなと思います。

でも、電車って、朝早くから夜遅くまでずっと動かさなきゃいけないですよね。人のやりくりが大変そう・・・

そうなんです。フレックスタイム制などは私たちのようにビルなどで働いている社員向けの制度です。

運転士さんなどには「短時間行路」というものが適用されるようになりました。

短時間行路?

今まででしたら、例えば8時間かけて運転して行って帰ってきていたところを、半日とか3時間、4時間だとか、短い時間で戻ってこられるような行路を作って、働く時間を少し短くするという働き方が始まっています。

運転士などの乗務員も、例えば、1日6時間の勤務のうち3時間は乗務、3時間はオフィスで仕事をするなど、多様化する社員のライフスタイルに合わせて、これまでより短時間のシフトを作ったそうです。

シフトの種類が増えて、乗務員の数も増やしたのですか?

そうではなくて、シフトを組み合わせています。みんなで協力して乗務しようということですね。

シフトを組むのが難しそうですね。

JR東日本は育休の取得率がとても高いのですが、いままでは復職してから短時間勤務で働く場合、運転士の仕事で復帰することはすごく難しかったんです。

でも、短時間行路ができたことで、育休明けに短時間で働く社員も運転士などの乗務員としてまた働けるようになりました。むしろ助かっているというイメージですね。

就活の時は育休などの制度を気にする学生も多いですが、JR東日本の制度はどうですか?

育休は最長3年取れます。最近は取得する人も増えてきて、昨年度ベースでいうと約600人が育休を取っています。で、あまり知られていないのですが、2割ぐらいが実は男性社員です。

でも実は、10年ほど前までは、入社10年目の女性社員は半分がやめていたんです。

えー!

でも、私はちょうど10年目ですけど、一緒に入社した女性社員の9割は残っているんです。

すごい!

それは、社内で働き方改革を進めるときに、女性社員の声も反映されたからですか?

そうですね、少なからずあると思います。

もちろん列車は止められないので、何かあったときにはみんな協力して働きますが、通常のときは社員が働きやすいようにという取り組みをしています。

「MaaS」

「MaaS」

最後のニュースは「MaaS」(マース)なんですが・・・

まず、MaaSって、聞いたことがありますか?

初めて聞きました。

Mobility as a Serviceの略で、「サービスとしての移動」。鉄道やバス、レンタカーなどによる移動を1つのサービスとしてとらえ、スマートフォンなどで検索から予約、支払いまでできるようにして利便性を高めたり、移動の効率化により都市部での交通渋滞や環境問題、地方での交通弱者対策などの問題の解決に役立てようとする考え方の上に立っているサービス。

旅行に行くとき、何を使って調べます?

アプリですかね。乗り換えを調べて、それから地図アプリを開いて見ながら歩いたりします。

電車で行って、駅から歩けるところだったらいいですけど、バスやタクシー、あとはレンタサイクルとかレンタカーを使うとき、1つのアプリで調べたり予約できたりしたら、すごい便利だと思いませんか?

便利ですね!

4月1日から、「観光型MaaS」の実証実験を伊豆でやっています。

「Izuko」(イズコ)という専用アプリです。

スマホから鉄道や路線バスの経路を調べられるし、レンタカーやレンタサイクルの予約もできるし、決済もできるような仕組みです。

それで、よく学生さんに聞くのですが、JR東日本って何の会社だと思いますか?

え、鉄道の会社じゃないんですか・・・?

そうですよね、「鉄道の会社」っていいますよね。でも、MaaSって、鉄道だけじゃないですよね。

これからは鉄道だけじゃなくて、いろいろなところに力を入れていきたいなという思いで、MaaSをマストなニュースに入れさせていただきました。

そういうことなんですね。

さらに、JR東日本では、MaaSで、「Ringo Pass」(リンゴパス)というアプリの実証実験もしているんですよ。

例えば地方に電車で行って、駅に着いたらタクシーがあるだろうと思うじゃないですか。でも、1台もいないことってありますよね。

Ringo Passを使うと、駅に着いたときには手配したタクシーが来てくれていて、シームレスな(途切れのない)移動が実現できる。その実証実験をしています。

Ringo Passのロゴマーク。「Ride and Go」の略なのだそうですが、「スイカ(Suica)とリンゴと、どちらもフルーツですね」とおっしゃっていました。

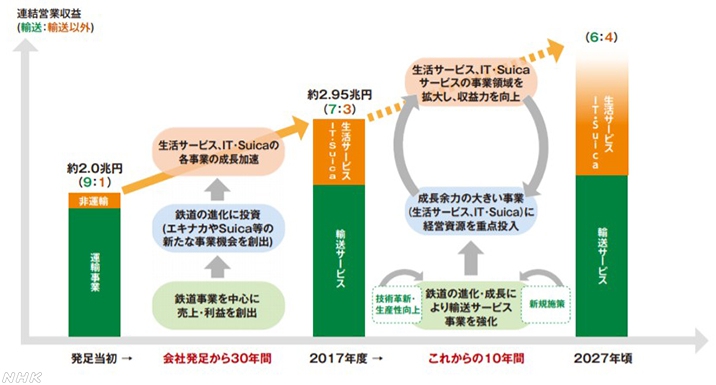

それと、JR東日本は去年の夏に経営ビジョンを大きく変えたんですね。

今までは「鉄道を中心としたサービスを提供していく会社です」と言っていたんですが、これからは「人が生活する上での豊かさを提供する会社でありたい」と思っています。

鉄道だけではなくて、世の中に新たな価値を提供していく会社でありたい、いろいろなことに挑戦したいと思っています。

経営ビジョンが変わった要因はどういうところにあるんですか?

やはり人口が減少していますよね。このまま普通に通学通勤用の列車に乗っていただくだけだと、輸送サービスは微増もせず、下がっていく一方ですよね。

会社を大きくするためには鉄道などの輸送サービスももちろんですけど、生活に関連するサービスにもっともっと力を入れていきたいなと考えています。

最後に、どういう学生に来てほしいか教えてください。

採用の根本には「人物を見て採用する」というところがあります。

よく採用イベントで「JR東日本は、どういうことをしているんですか」と学生さんに聞かれるんです。

でも、どういうことをしているから入りたいじゃなくて、“こういうことをしてみたい”と考えられる学生さんに来てもらいたいと思います。

そうなんですね。

この変革に、入社していただく方と一緒に挑んでいただけたらなと思っています。

社内でも、挑戦できる風土は感じていますか?

実は私、もともとは技術職なんです。

へー、そうなんですね!

技術職土木で働いていて、入社した時は技術系だけで何十年間も会社で過ごすのかなと思っていたんですけど、3か月前に人事部に異動してきて、人事の採用のお仕事をさせていただいています。

技術系の土木から、自分で手を挙げてIT系の仕事に異動したり、海外で仕事をしている人もいます。

会社自体、ここ数年ですごく大きく変わっていて、いろいろなことに挑戦させてくれる会社になっています。

手を挙げたら応援してくれる文化があるんですね。

応援する文化は十分ありますね。やりたいと思って手を挙げる人こそ、そこの部署に行って力を出してくれると思います。

普段目にするJR東日本の方といえば駅員さんというイメージがあったので、観光列車などの商品を企画していたり、生活サービスに力を入れていることを知り、会社のイメージが大きく変わりました。どうもありがとうございました。