教えて先輩!地域商社代表 齊籐良太さん

ぼくらがワーケーションをやる理由

2020年11月10日

(聞き手:伊藤七海 石川将也)

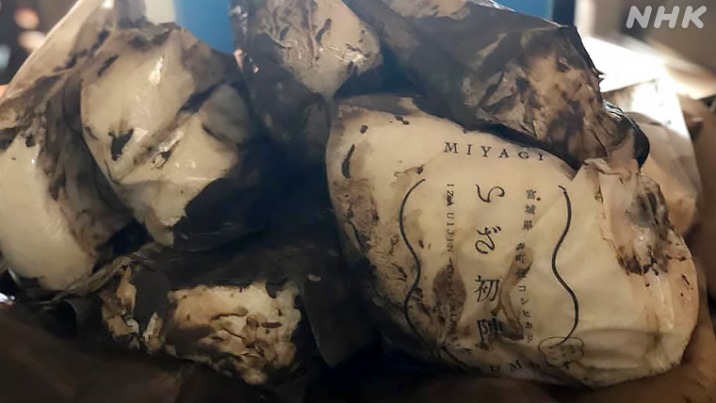

地元のお米のブランド化をすすめたり、タピオカ店を出店して過疎の町に行列を生み出したり。地域を元気にする施策を次々と生み出している地域商社が宮城県南部の町にあります。そこで代表を務めるのが齊籐良太さん(38歳)。日本の大手電機メーカーを経て、世界的なIT企業に勤めた経歴の持ち主です。順風満帆なキャリアを捨て、新たな挑戦を続ける齊籐さんの生き方に迫ります。

0から1を

0から1を

学生

伊藤

よろしくお願いします。齊籐さんはどんな仕事をしているんですか?

僕の仕事は東北地方を盛り上げる、元気にするというところに尽きます。

齊籐さん

その目的を達成するための手段として、観光や農業、商品の開発や販売、それ以外にも教育や福祉、そういった領域にもチャレンジする仕事をしています。

齊籐良太さん(38)

仙台市出身。アメリカ、サンフランシスコ州立大学を卒業後、2005年富士通に入社。日本マイクロソフトを経て、2016年、地方創生に取り組むVISIT東北を起業。インバウンドの受け入れや、米のブランド化、飲食店経営など様々な事業に取り組む。2020年9月には自治体と連携して「宮城ワーケーション協議会」を立ち上げた。宮城県丸森町在住。

すごく幅広く活動されていますよね。

その中でも一番頑張ってきたのが、観光インバウンドです。

東京とかにはたくさん外国人観光客が来ていたと思いますが、東北地方って実は外国人が全然いなくて、僕が起業した2016年ごろは外国人が来る場所として選ばれていなかったんです。

学生

石川

そうだったんですね。

まさに0から1を作らないといけないフェーズでした。知ってもらう、来てもらう、買ってもらう。

外国人対応の英語表記とか、受け入れ環境の整備もそうですし、ガイドやアテンド、SNSやアンケート評価もそうですね。うちの会社で一連の流れを全部やっていました。

外国人に目を向けたきっかけって何だったんですか?

当時は東京に住んでいて、インバウンドがものすごかったんです。当時から1000万人超えてましたし、ものすごくお客さんが来ていて、地域経済がね、もうほんと全然変わったんです。

へえー。

銀座にすごいバスが止まって、中国人観光客がワーッときてお買い物していって。それに合わせて店の作りとかも様変わりしていて、それを見ていてパワーがすごいなと。

すでにあるコンテンツを外国人向けに翻訳するだけで、売る側も買う側も化学変化が起きる様を目の当たりにして、これを地方に置き換えたらどうなるだろうって想像したんです。

なるほど。

東北地方では都市型のお買い物ツアーは難しいかも知れないけれど、市場とかお寺とかそういうコンテンツはたくさんあるし、ちゃんと翻訳して磨き上げれば十分可能性があるって肌で感じて。

「よしこれを地元でやろう!」と。市場をゼロから自分で作っていくことを心にちかって起業しました。

3.11で学んだ“やるしかない”

3.11で学んだ“やるしかない”

もともと東北で起業しようというわけではなかったんですね。

僕、地元が仙台なんですよね。でも、東京で10年くらいサラリーマンをやっていて。どちらかというと言葉もなまっていないでしょ(笑)

確かに(笑)

きっかけは3.11ですね。たまたま東京から日帰り出張で、宮城県石巻市に来ていたんです。津波で大きな被害を受けた自治体なんですが。

たまたま・・・。

そう、東京の外資系サラリーマンがたまたま。日本全国を担当していたんですが、3.11に地元の宮城県に出張に行っていたという。こんな偶然ってあるかっていう話でしょ。

確かに。

それまでは、サラリーマンとして出世して、自分の家族くらいは幸せにしたいぐらいしか思っていなかったんですが、3.11を契機に一気に気持ちがシフトしましたね。

地元が本当にヤバイ日というか、それを目の当たりにすると全然変わるんですよ。東京でサラリーマンをやっている空虚感みたいなものがふつふつとでてきて。

東京に戻っても週末は必ず何かしらボランティアに来ていました。泥まみれになったり、避難所に行ったり、仮設住宅のメンタルケアのボランティアに入ったり。

でも、どうしても頻度って落ちていきますよね。それで震災から5年後に、よっしゃ自分でやったるぞと宮城に戻ってきた感じですね。

地元に帰って起業すれば、地元も喜ぶし、自分のやりたいビジネスも出来る。キャリアと地元貢献という、利己と利他を両立させたような活動ができるんじゃないかって考えたんです。

震災を見てきた経験は、今にもつながってるんでしょうか。

そうですね。これって間違いなくって。やるしかないですよね。どんな状況でもね、やっぱりやるしかないですよ。

台風19号、そしてコロナ

台風19号、そしてコロナ

すごい前向きにされているなって印象があるんですけど、とはいえコロナが流行り始めた当時はどういう心境でしたか?

あのね、コロナもそうだけれど、ちょうど去年、まさに1年前の10月12日。台風19号で、うちの会社が床上浸水1メートルしちゃって、倉庫も工場も事務所も全部水で浸っちゃったんですよね。

2か月くらい休業状態になってしまったんだけれども、局地的だったし、いろんな人が注目し応援してくれたので、物理的な復旧さえすれば一気にいけるという感覚があったんですね。

復旧を急いでバーってやって。高齢者が多い地区なので、困っている人たちを我々の若い手で助けて。そういうのを繰り返して、落ち着いたタイミングで一気に事業のほうにアクセルを踏んだという感じ。悩む時間は全くなかった。

そうだったんですね。

それで完全復活するぞというのがことしの春先だったんだけれども、そこでコロナが。やっぱりさすがにポジティブ全開な私も、心はちょっと折れたかな。

しかも観光と飲食って結構強いところだから、ちょっと先が見えなくなっちゃって。緊急事態宣言が出た4月、5月くらいが一番ひどかった時かな。

うーん。

台風の時は、物理的復旧をすれば絶対にいけるという自信があった。

でも、コロナは外的環境によって、店を閉鎖しなければならないとか、インバウンドのお客さんがゼロになってしまうとか。全部予想していなかった。

でもそのときに、すごくいろんなことを考えて。何もやらないのも一つの選択肢だし、アクションを起こすのも選択肢だし。

じゃあ自分はどうするか考えた時に、自分は何かやってないとダメなんだろうなと思って。

僕の場合は切り替える時間も限りなくショートターン。くよくよ悩む時間も短いんです。

すごいですね。

うちの会社は50人弱社員がいるんですけれど、みんな同じ不安を抱えているわけでしょ。当然僕は経営者だから、全員の不安というのを取り除いていかなきゃいけないわけですよ。

飲食が止まっていたら、私の仕事これから先、どうなっちゃうんだろうってみんな思うよね。

はい。

社員が気持ちを落とさないためには、僕は何をすればいいかというのを考えて。まずは社内、自分の周りの一番近い人たちをどう助けるかということを集中して考えて、目の前に見えている課題からつぶしていくというところから着手しました。

台風が来ようがコロナが来ようが、これはやるしかない。そうすることで未来が作られていくと思うんです。

これからはワーケーション

これからはワーケーション

最近始めているのがワーケーションですね。これって将来的にはインバウンドにも生かせると思うんです。

どういうことですか?

宿の方々ってあまり長期滞在に慣れていなかったりするんですね。多くが一泊二食付きじゃないですか。長期滞在の人は、多少メニューは変われど同じようなご飯が続くわけです。

やっぱりそれは非現実的で、欧米もアジア圏もそうだけれど、夜は普通つかないよね、海外行くとね。

はい。

それはワーケーションでくる日本人にとっても同じで、首都圏のワーカーが地方で1週間滞在して仕事しながら働く、リラックスしながら働く市場が、間違いなくこれから来るので。

国内向けの新しい働き方、新しいバケーションの取り方みたいなスタイルを浸透させていくことで、未来のインバウンドにもしっかり接続していくみたいなことを見据えて活動しています。

へー。僕も地元が静岡なんですけれども、地方で働く魅力って何ですか。

うーん。毎日がワーケーション。僕もまだ東京の生活も長いし、ロサンゼルスやサンフランシスコにも住んでいたので、はっきり言って都会人なんですよ(笑)

でも、今のうちの会社の本社があるのは丸森町っていうところなんです。ふとしたところに緑があったり、田んぼがあったり。車を運転していても山と川があって。

この取材もそうだけれど、今こうやってリモートで仕事が出来るわけじゃない。そういう環境があるんだから、コンクリートジャングルで空気も悪くて、やたら物価が高い都会ってもう意味が無いなみたいな。

そうなんですね。

そもそも僕は観光の仕事で始めているから、東北6県をぐるぐる走り回って仕事をしていたわけですよ。だからもう本当にワーケーションなんだよね。

行く土地行く土地でいろんなコンテンツを見ながら、夜はホテルでカタカタ仕事してるわけですよ。ほぼ僕の人生自体がノマドワーカー、ワーケーションみたいな感じだったので、それが当たり前という感覚でした。

東京とか海外に行った経験があってこそ分かる、という感じですか?

そうですね。もう都会には絶対帰りたくないもんね(笑)

数々の困難に見舞われながらも、前を向き続ける齊籐さん。そのマインドはどうやって培われたのかは、後編でお伝えします。