教えて先輩! 東急電鉄 加藤由将さん

「自分からは見ない情報」を取りに行く

2019年06月17日

(聞き手:佐々木快 西澤沙奈 )

今回の先輩は、東急電鉄の加藤由将さん。駅前に新しいビルが次々建設され、再開発が急速に進む渋谷で、加藤さんが目指すのは、「見えない価値」を作ること。いったい、どんな仕事なのでしょうか?

まず、私から先に質問していいですか?皆さんから見て東急電鉄って、どういう風に見えていますか?

加藤さん

学生

西澤

私の中では、東京急行電鉄っていう名称なので、電車のイメージが強いのと、あとは東急百貨店とか小売りのイメージですね。

学生

佐々木

電車を使う人にとって、街の環境ってすごい大事じゃないですか。そういう、駅の周りの開発をしているイメージですね。

そうですね、僕は東急は、「街づくりの会社」だと思っています。線路を敷いて駅を作って、住宅を作って、スーパーや百貨店、介護施設、保育園、映画館を建てて。そういう形で1つの街を作っているのが東急というグループなんですよね。

それを踏まえた上で、私がやっている仕事は、「東急アクセラレートプログラム」というオープンイノベーションの取り組みです。

難しそう…。

難しくないですよ(笑)わかりやすく言うと、いろいろな会社さんと一緒に新しいサービスを提供していくためのプログラムを運営しているんです。

そこで、最先端のテクノロジー、例えばIoTとかAIとかを東急のサービスの現場にどう取り入れるかを研究しています。

研究した結果、例えば、VR映画館を作ってみましょうとか、IoTをうまく使いながらマーケティングを細かく行って、お客さんに最適なタイミングで情報を届けるような仕組みをつくりましょうとか、そういうのが今の仕事ですね。

なるほど。東急の中にありながら、外部のベンチャー企業の方とかの提案を受けて、現場に取り入れていく部署ということですか?

そうです、そうです。ベンチャーさんは技術を持っている、我々は電車やデパートなどのサービスの現場を持っている。

技術と現場を結びつけて、よりお客様に良いものを提供できるように一緒に作っている、そういうプログラムですね。

どうしてこういうプログラムを作ろうと思ったんでしょうか?

私、入社してから5年間経理だったんですよ。数字の勘定しかしてなくて。

そのあと新規事業の立ち上げと運営を6年間やったんですけど、東急グループの中でできることしかやっていなくて、「他の会社の技術を上手く使えばもっといいものができたんじゃないか」っていう後悔があったんですね。

そうなんですか。

そのあと働きながら大学院に行って、ベンチャー企業の人たちと交流する機会があって。ものすごく精力的に、志高く、リスクを恐れず活動している方々で、この人たちと一緒なら、もっとワクワクした面白い街をつくれるんじゃないのかなって考えたのが、プログラムを作ったきっかけです。

(東急の)現場の人は日々の業務で忙しいから、いきなり外部の会社の人が来て、最新の技術を提案されても、新しい情報とかアイデアって判断が難しいので、敬遠しがちなんですね。

新しい技術は、判断がつかないってことですね。

でも会社の中で何でも拾う部隊がいると、とりあえずここに提案してきてもらえれば、ある程度翻訳してわかりやすく現場に伝えることが出来るんですよね。いわば技術の翻訳家みたいな仕事になっているんですね。

そのために情報を集めているんですか?

そうです、そうです。情報を持っていれば、たとえば鉄道運行にAIを使った技術を導入するという提案があったときに、現場に対して、「この会社の提案はAIの業界では一般的な技術を使っていて安心なので、トライアルで導入してみてもいいんじゃないですか」とアドバイスできます。

最近だと具体的にどんな仕事をされているんですか?

たとえばIoTとかAIの技術を持っている企業さんからの提案とか、あと、変わったものだと、「ジュエリーを売りませんか?」とかいうものもあります。

ジュエリー?

アフリカのジュエリーを東急百貨店で売ってくれませんか、という提案もくるんです。

フェアトレードとか※エシカルジュエリーと言われているもので、生産者に正当な対価を払って取り引きされた商品を扱うこともあります。

※エシカル(ethical 道徳上の 倫理的な)

外部の提案と、東急内の担当者の、調整に失敗してしまったことはないんですか?

もちろんありますよ。引き合わせてみたものの、お互いやっぱり譲れない部分があって、うまくいかないっていうことは多々ありますね。成功したケースの数倍あると思います。

「自分と立場の違う人の意見」をたくさん見ています

「自分と立場の違う人の意見」をたくさん見ています

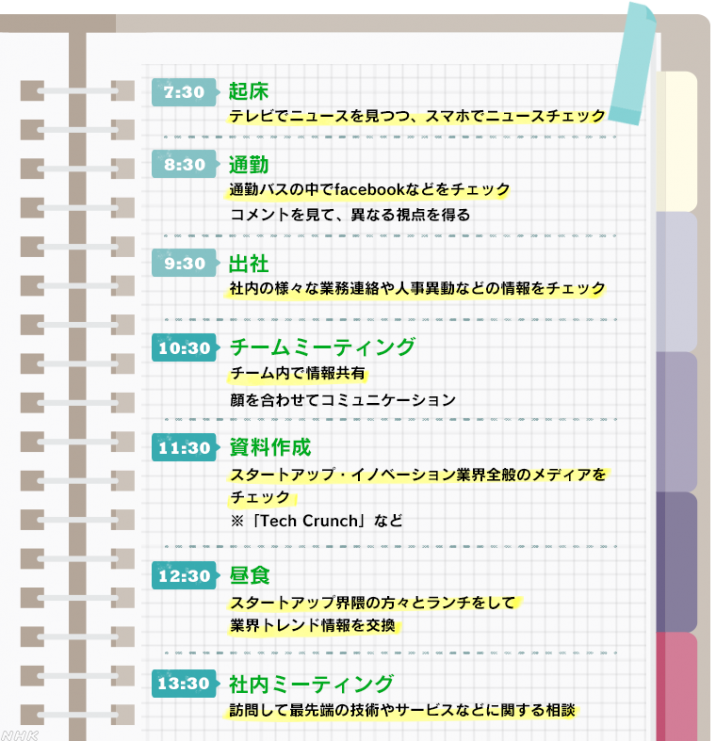

出社されて、ミーティングの後、「スタートアップ・イノベーション業界全般のメディアをチェック」とありますが、どんなものを見ているんですか?

特定の領域に絞っているわけではないので、東急グループが関連する業界全部を見ているんですね。

だから百貨店、スーパー、ホテル、バス、鉄道、タクシー、映画館、フィットネスクラブ、介護施設、保育園、EC系(電子商取引、インターネットで物品やサービスを販売する事業のこと)の事業、みなさんが生活している都市空間の中で使うもの全部を広く見ているので、中立的な情報を広く投げているようなメディアをまずは全部見るっていう感じですね。

そのメディアを見たうえで、ここは特に関連しそうだってとこを今度は専門メディアに見に行く、タテヨコを使い分ける感じですね。

一番重要なのは、自分が興味があって見るものだけだと偏るんですよ。なので、私は家では起きたら自動的にテレビがつくようになっていて、ずっとニュースを流しています。強制的に自分の興味のない情報を入れるっていうのがすごく大事になりますね。

起きたらテレビが付くシステムなんですか?

タイマーで、6時50分にテレビが大音量でつくようにしていて、それで起きるって感じですね。私、朝食を取らないので、ニュースをボヤっと眺めて、スリランカで爆破テロ事件があったらしい、とか普段入ってこないような情報をそこで入れちゃうんですね。そこから自分の業務にどう影響があるのかを考えるようにしています。

ネットって、興味のある人に関連する情報を届ける仕組みが出来上がっちゃったじゃないですか。そうなればなるほど、「自分からは見ない情報」をどう取得するかってことがすごく重要になってくるんですね。

あとは、情報のとらえ方。ニュースを見ただけだと、「これは悪い」「ひどい」って自分のとらえ方だけになるけど、facebookとか、ニュースについたコメントを読む「NewsPicks」を見ると、その「発信者の解釈」が入るじゃないですか。それが入るだけで、情報のとらえ方が変わってくる、そこもすごく重要なんですね。

ただ、極端な人がすごく強い発信をする傾向があるので、あくまでも参考程度で受け取って、それをどう自分の中で、今までの人生経験とすり合わせながらとらえていくのか、というのが大事なんじゃないかなと思っています。

いろいろな立場の人の意見も自分の中に取り入れていく。

そうです。やっぱり自分も37年間生きてきたなかで「偏り」を感じるんですよ。若い人の気持ちが分からなかったりしますし、私独身なので、子どもを持っている人の気持ちがわからない。

事件・事故であっても、子持ちの人が見たときの事件のとらえ方と、私のってやっぱり絶対ずれるんですよ。そういうものを学ばないと、独善的な発言をしてしまったりとか、間違った意思決定をしてしまったりすることがあるので、そこはすごく大切にしてる部分ですね。

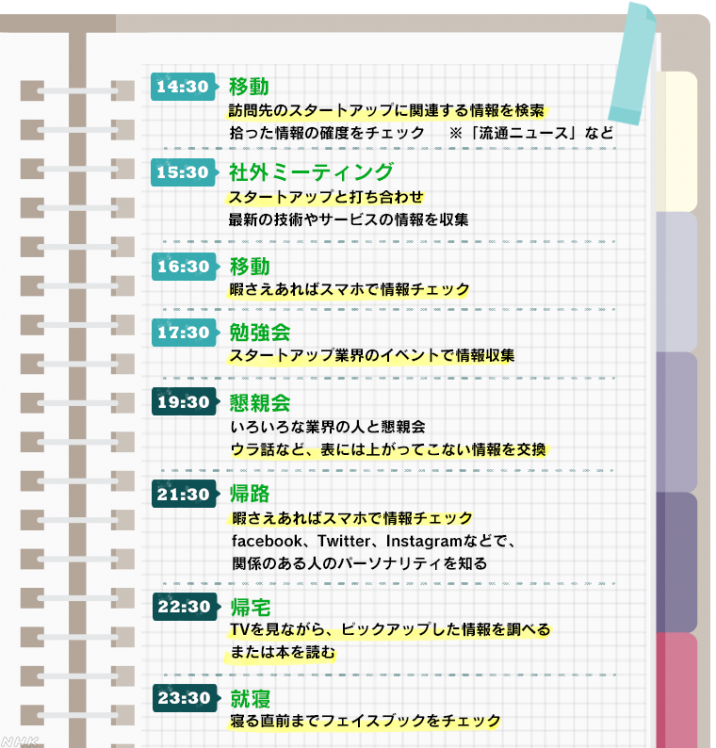

たしかに。スケジュール見ていると、自分以外の考え方とかコメントとかも大事にされていますね。

そうです。物事を多角的に見るってことがすごく重要なので、多角的に見るために直接会話したり、その人の意見を聞いたり、他の人のコメントを読んで、この人はこう考えるのかな、っていうのを理解しています。

あと、facebookとかで、今誰が何をしゃべってるのかとかっていうものをチラチラ見てますね。

学生には意外?facebookをフル活用

学生には意外?facebookをフル活用

facebookでチェックするって、僕、珍しいなって思ったんですけど

意外でした、結構。

利点ってあるんですか?

facebookでは3000人を超えるくらいの方とつながっているんですが、皆さんかなり情報感度が高いです。なので1回スクリーニングを通った、良い情報がとびこんでくるんですよ。

自分と近い立場の人の取捨選択を経た情報っていうことですか?

そうそう。もし別の会社で同じようなことをやっている人がいたら、その人が投稿している内容は、何かしら僕にも関係するような情報であることが多い。だからそういうものをチロチロと見ると。

例えば4月だと、統一地方選挙があったので、渋谷区で長谷部健さんが区長に当選したニュースがシェアされてると、そこについているコメントを見ればどの人が長谷部さんを応援しているのかもなんとなく見えますよね。

コメントまで見てらっしゃるんですか?

見ます見ます。

普段どんなふうに見ているかお見せしますね。

ここに「渋谷のど真ん中で非日常体験ができる新スポットが出現」というニュースがシェアされています。それに対して、関係する人たちのコメントが並んでいる。

なるほどなるほど、このイベントはこの人が企画しているんだ、あ、この人も仲が良いんだ、といった感じで、誰と誰が繋がっているとかっていう、人間関係、コミュニティーの相関図が見えてくるんですよ。

なるほど。

あと、facebookは、大きなトピックスだと、たくさんの人がコメントします。そうするとその事象に対して肯定的なのか、否定的なのか、中立的にとらえているのか、をいっぱい見ることができます。

その上で自分の考えを整理して、あ、これは否定してはいけないな、とか、これはもっとプッシュしたほうがいいな、とか、判断ができます。

いろいろ見て、最後に自分に戻って考えるという…?

はい。例えば、渋谷ではいまLGBTについて理解しようという機運が高まっています。

そういう流れをチェックしておくと、我々のプログラムに、ベンチャー企業から「企業に対してLGBTへの理解を深める研修をやりたい」という応募があったときも、渋谷の街としてブランディングをしていくためには今やるべきだ、と判断ができる。そういうふうに、判断の軸として使っています。

仲介役だからこその判断が必要になってくるわけですね!

そうです。例えば、さっきのエシカルジュエリーに関しても、SDGs(2015年の国連サミットで採択された、持続可能な開発目標。詳しくはこちらの解説記事を参照)っていうのがあって、それに従った企業活動をしていこうっていう大きな流れがあります。

世の中の流れとして、東急としてもやらなきゃいけない、という理解があるから、エシカルジュエリーの提案があったときにバイヤーさんに対して「これはちょっと特別に取り扱っていただけませんか」って言うことができるんですよね。

なるほど。

だから情報収集して、自分の中で正しく多角的にその事象を理解しておかないと判断ができないんですよ。

ネットの情報は、意志決定を大きく変えられるものではない

ネットの情報は、意志決定を大きく変えられるものではない

加藤さんの場合、コミュニケーションを使って情報収集している印象があるんですけれども…

そうですね、オンラインの情報ってみんな見るじゃないですか。

たしかに。

そうすると価値ないんですね。「知ってて当然」っていう話じゃないですか。知ってることはいいんですけど、それ以上の情報を拾いにいこうとするとオフラインが重要になってくるんですね。

会いに行って顔色を見ながら、徐々に徐々に関係をつくりながら聞き出していくっていう、そこのコミュニケーションはすごく重要です。

就活で、ネットで調べた記事を寄せ集めて何か書かれても、こんなの誰でも知ってるんじゃない?ってなりますよね。

価値がないってことですか?

もちろん無価値とはいわないですよ。きれいにまとまってるな、勉強しているなっていうのはわかりますけど、それ以上のものではない。

意思決定を大きく変えるような情報にはたどりついていない、浅い情報だったりはしますよね。

じゃあ足を使って情報をとりにいくっていう姿勢も必要ってことですか?

うん。そこの方が重要だと思う。

学生時代に熱心に取り組まれてたこととかありますか?

やってましたね~。大きく2つで。1つはESS。English Speaking Societyです。いろんな海外の文化と触れ合う。ディベート、ディスカッション、スピーチとか演劇とかをやっていました。

あとは夜、バーテンダーのアルバイトをやってたんですよ。

えー!バーテンダー!

カウンター越しにいろんな方とお話ができる。すごく面白い仕事でした。

なるほど。じゃあ昔から人の意見を取り入れてたんですね。

意見を取り入れるっていうか、いろんな人の話を聞くのが好きなんですよね。

生まれ変わる渋谷に、「見えない価値」を

生まれ変わる渋谷に、「見えない価値」を

グーグルが、今度、本社を渋谷に移転するんですよね。

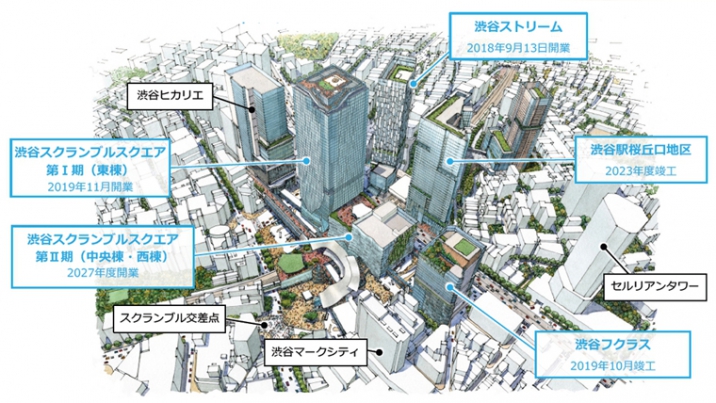

おー、そうですね。渋谷の街って「卒業されちゃう街」だったんですよ。渋谷に大きな床がなかったんです。

ゆか?

オフィスのスペースのことですね。以前は渋谷は大きな床があるビルがなくて、渋谷が発祥のベンチャー企業は、社員が増えたときに収容しきれず、他の街に移転してしまっていました。

狭くて移ってしまうんですね。

グーグルさん(正確にはグーグル合同会社の本社機能)も、最初にオフィスを構えたとき、渋谷のセルリアンタワーに入居されていたんですが、スペースが足りないので六本木に行ってしまったんです。

そこで(東急電鉄としては)渋谷を再開発して大きなビルを建てることによって解決しようと。その結果、グーグルさんは、今度、9年ぶりに渋谷に本社を移転されるんです。

9年ぶり!

ただ、やっぱりオフィスなどのハード面を提供しているだけでは「文化は」作れないので、ソフト面の取り組みとか、いろんなコミュニケーションの中で、「渋谷にいる方がビジネスがうまくいく」と思ってもらう、見えない価値を作っていきたいんですね。

たとえ同じ賃料を払って同じ広さのオフィスでも、渋谷だったら色んな情報がバシバシ入ってくる、色んな人に出会える、紹介もしてくれる、となったら、賃料以上の価値が生まれる。そうしたら、渋谷にオフィスを構えたいと思ってもらえますよね?

そうですね。

だから例えば私みたいな人が渋谷にいて、ベンチャーの人を連れて、いろんな企業に「こんな人連れてきましたよ」と交流する。

みんな渋谷にいれば、気軽に会えるじゃないですか。そうやって相互に紹介しあったりお酒を飲んだりするうちに、コミュニティーができあがっていく。

街の見えない価値、無形資産ができあがっていくんです。それが多分、これからの街づくりの中で一番重要視しなきゃいけないポイントなんですよね。

やらなきゃいけないことより、「やるべきだと思うこと」をしたい

やらなきゃいけないことより、「やるべきだと思うこと」をしたい

最後に、加藤さんにとって、仕事とはなんですか?

これですね、「志の実現」。僕、「しごと」の「し」は「志」っていう言葉を使うんですよ。会社のために働くっていうのはあんまり思ってないんです。社会のために働いて、結果的に会社のためになるってことを考えてるんです、いつも。

会社に入ると、自分のやりたいことっていうより、「やらなきゃいけないこと」の方が増えていって。自分を見失う瞬間、なんのために僕は生きてるんだろう?と思うことがありました。たぶん他の人もあると思います。

でも、それはそれでこなしつつ、自分がやるべきと思っていること10年後20年後の会社のこと、社会のこと、それから自分たちの子どもたちの世代、50年後のことなんかをイメージして、今もうからなくてもやる、認められなくてもやる、そういう意志がすごく重要な気がするんですよね。

思いを実現するためにどうすりゃいいのかっていうのを一生懸命、ない知恵を振り絞って必死に情報をかき集めて、実現をしていく、それが「しごと」な感じがしますね。

かっこいい。そんな生き方したい!僕も。