『“こどもの本”総選挙』岡本大さん 山科博司さん

子どもたちに知らないことを伝えたい

2019年05月21日

(聞き手:高橋薫 田嶋あいか)

去年、大きな話題となった『“こどもの本”総選挙』。業界初のプロジェクトに挑んだポプラ社の岡本さんと山科さんに、隠された願いや、選ばれる本づくりのための情報収集術を聞きました。

『総選挙』のきっかけは?

『総選挙』のきっかけは?

学生

高橋

本日はよろしくお願いします。

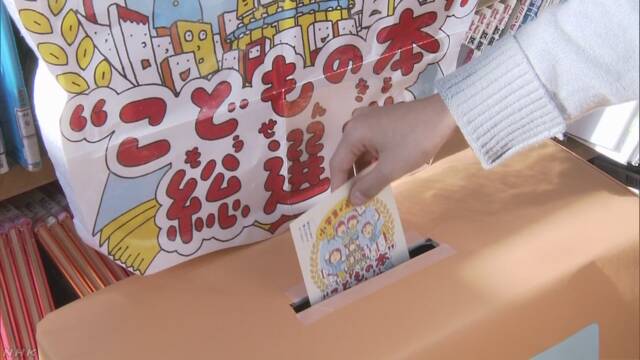

去年5月に発表された「”こどもの本”総選挙」。

私もとても関心がありました。

企画されたきっかけは?

本屋大賞というものが大人向けにあるけれど、子ども向けにそういうイベントがないのはどうしてかということになって。

岡本さん

子どもたちには親が本を買うけど、「親が子どもに読んでほしい本」ではなくて、子どもたちが「本当に好きって思う本」ってどんなモノなんだろうということを聞いてみたいよね、それで総選挙になりました。

企画されたのは岡本さんが入社して何年目だったんですか?

企画自体はおととし12月から始まりましたので、僕が入社3年目のときでしたね。

3年目ですか、すごいですね。

もともと会社の創業70周年にあわせたプロジェクトで、100周年のときにもいる20代の若手を中心にやろうということでね。

山科さん

学生

中嶋

子どもたちが選んだ、好きな本のランキングって聞いたことがなかったんですけど。

そうですね、業界で初めてですね。

“こどもの本”総選挙

全国の小学1年生から6年生に、一番好きな本を投票してもらう催し。全国の書店やおよそ700の小学校などを通じて、2017年12月から2018年2月まで投票が行われ、12万票余りが集まった。2018年5月5日のこどもの日に、子どもたちが選んだトップ10などが発表され、業界内外で大きな話題なった。

実際にやってみて、反応はいかがでした?

書店の店員さんや、図書館の司書さんなどから、手紙が届いて。「またやってほしい」という声を頂きましたし、ほかの出版社からは「今度はぜひ一緒にやりたい」といった声も聞かれました。やってよかったなぁって思いましたよ。

大変だったことはどんなことでしたか?

大変というか、一部からはネガティブな意見もありましたね。

そうだったんですか!?

「子どもの本にランキングをつけるなんて!」とか、「ポプラ社の宣伝がしたいだけでしょ」とか、そういった、ご意見も頂きましたね。

でも、岡本はメンタルがめちゃくちゃ強くて、20代のやつが出版業界でこんなに大きな事ができるってすごいことなんですよ。

そんなことないです(汗)

就職浪人で偶然の出会い!?

就職浪人で偶然の出会い!?

岡本さんは、なぜ出版業界を目指されたんですか?

もともとマスコミで働きたいなと思っていて、何か人に物事を伝える仕事をしたいと思っていたんです。

実は就職浪人でして…、2回就活をしているんですよ。

そうなんですね。出版業界にこだわっていたんですか?

単純に受かりませんでした(笑)新聞とかテレビ、広告業界。

面接がとにかく苦手で…。

なぜか出版は受けていなかったんですよ、1年目は。

それでなぜ、出版を受けようと?

志望動機を考えていく中で、自分で情報を取る記者というよりも、作家さんや本に携わる、人に寄り添って本をつくる仕事のほうが性分に合っているような気がして。

ポプラ社を選んだのは?

受かったから…(笑) 本当に偶然というか。

いわゆる有名なところのエントリーシートを書き終えて一段落したときに、たまたま家に「かいけつゾロリ」が何冊かあって。

そういえば、ポプラ社も大人向けの本もやっているし、受けてみようと。ゾロリがなかったら受けてなかったな(笑)

小学生新聞って大事。

小学生新聞って大事。

入社して児童書の担当になって、大人向けの本を担当したいのに!ってなりませんでしたか?

僕は「やれ」と言われると楽しめちゃうんですよね。入社して最初の仕事が「きかんしゃトーマス」で、ふつうにおもしろくて。どうしたら、もっと子どもたちがトーマスを好きになってくれるかなと考えるようになって。

自分がお店に行ったとき、自分がつくった本を子どもが手にとっているのを見ることがあるんですよね。それは、本当に喜びだな、と思います。

だから、子どもか、大人かって、大きな問題でもなかったのかなという気がします。

やりたいことと向いていることは違うってことですね、見いだされる人生も大事(笑)

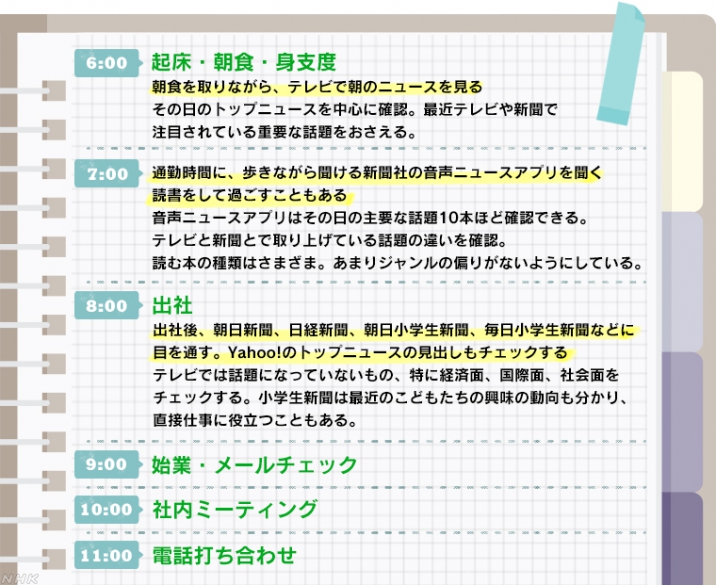

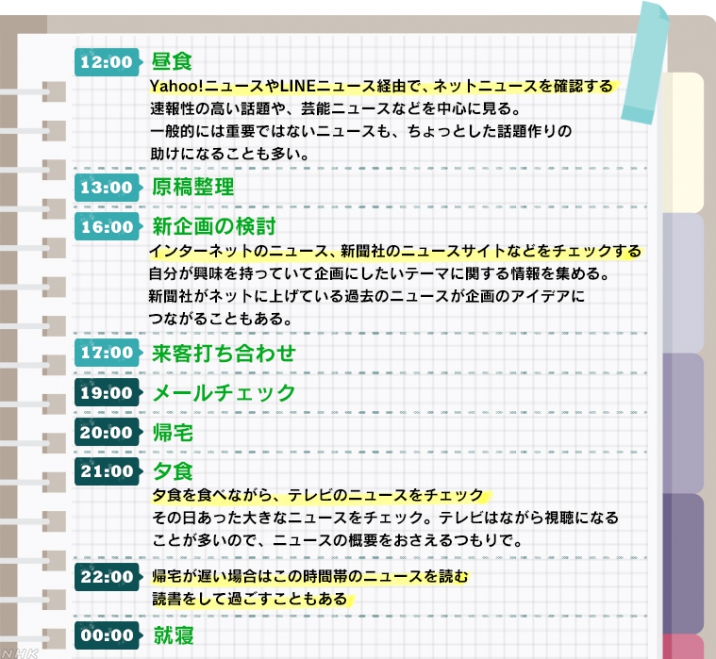

一日のスケジュールをみますと、本当に多くのニュースを見ているんですね。いろんな媒体でニュースを見るのは大切ですか?

たとえば、新聞とテレビを比べて、テレビのほうが速報性は強いけど、詳細を知るにはニュース番組よりも特集のほうがいいかもしれないとか。

新聞も速報性の高いニュースだけを読むのではなくて、もうちょっと調査して書かれている記事を読まなければならないと思うんですね。

ネットニュースのように速報性が高くて、話題になるような情報も必要だと思いますし、一方で、深掘りされた情報も必要だと思います。

大切にしていることはなんですか?

そうですね、偏らずにできるだけ広く情報を集めることと、気になったことをそのままにしておかないことですね。

偏らずと心がける理由は?

情報をどう入手するかで言うと、1つの狭い領域で情報を集めていると視野がどんどん狭くなるんですよね。

深掘りされた情報は、どう役立つのですか?

深掘りされた情報をおさえておかないと、知識としてたまっていかないと思っているんです。

小学生新聞を読まれていますけど、どう仕事に生かしているのですか?

会社の共有スペースに、新聞各紙広げていて。小学生新聞もチェックできるように、全紙を置いてるんですね。

そうなんですね。

結構役立つと思っているんですよ。わかっていなかったことを、ゼロから説明してくれて、なるほどと思うことがありますよ。

それに、いろんな企画のコーナーが多くて、英会話教室とか、詰将棋教室とか。こういうのって、新聞社が今の小学生はどんなことに興味があるかを調べて、連載しているんで、こどもの向けの本をつくるのにも役立つんです。

なるほど。そういう使い方をされているんですね。

“自虐”のトレンド

“自虐”のトレンド

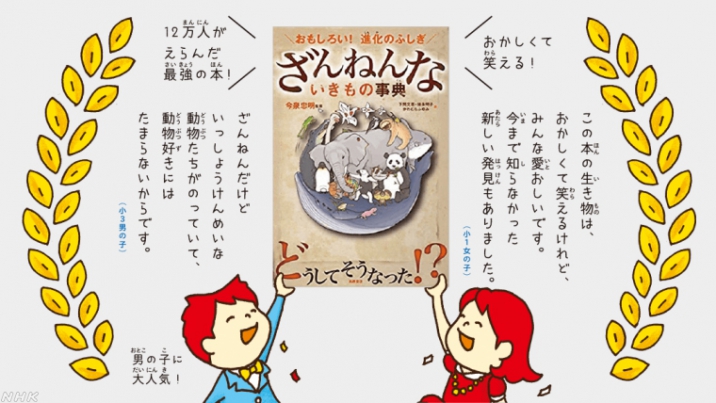

「”こどもの本”総選挙」についてもう少し聞きたいです。1位になった本はどんな本だったんですか?

1位に輝いたのは「ざんねんないきもの事典」という本でした。

「ざんねんないきもの事典」

強そうに見えるカバの肌が弱いことや、パンダの好物である笹にはほとんど栄養がないことなど、動物の、「残念」にも思える不可解な点にスポットを当てた児童書。

ちょっと意外ではありました。すごく売れていた本ですが、売れている本が必ずしも人気があるというわけではないので。

今までにない切り口の本でしたが、たくさんの子どもたちが内容を受け入れてくれて、満足したというのは驚きもありました。

この本って、“考え方”の本なんですよ。子どもにとって。

「足が遅い」、「頭がいい」。いろんな子がいるけど、それを個性としてどう捉えるか、というのが、この本には散りばめられていて。

一見して“ざんねん”と思えるような特徴をどう個性として見るかということですか。

そうですね。これって、一種の“自虐”と思っていて。いまの子どもたちが生き残るためには“自虐”が必要なのかなと。

ちょっと自虐ができる子と、自慢話ばかりな子といるじゃないですか。自虐を覚えないと、LINEのグループから外されちゃったり、ハブられたりして。

だから、よく読まれている本、好かれる本っていうのは、子どもたちが、無意識に自分たちが生きていく力を吸収できる本なのかなと。

ターゲットは“ドッジボール小学生”

ターゲットは“ドッジボール小学生”

岡本さんは、編集者としてどんな本をつくりたいと思っていますか?

そうですね、1つは、自分が読んでおもしろいと思う本ですね。よく児童書を作っている人に言われるのが、昔の自分が読んでうれしいかどうか、なんです。

それと、知らないことを気づかせてくれるモノにすごく魅力を感じるので、子どもたちに知らないモノ、コトを伝えられる本をつくりたいです。

山科さんはいかがですか?

本をめくる喜びって必ずある、生きる力として絶対に必要だと、僕らは堅く信じているんです。

めくる喜び。

はい。本もひとつのメディアとして、めくる喜びを1回でいいから、必ず知ってほしいんです。僕らは出版社に入っているので、めくる喜びは知っているわけです。

例えば、何か突発的に調べなきゃいけないことが、突然降ってきた。上司から「おい、今、万葉集がブームになってるらしいぞ、調べろ」と。そうすると、めくる喜びを知っている人間は、2日間くらいで万葉集についてバーッと読んで調べて切り口立てて。

だから「めくる・調べる・発案する」のは、生きる力として絶対必要。めくる喜びを一回知ってもらえたら、それは生きる力になっていくんじゃないか。

もともと、本を読む子は、「”こどもの本”総選挙」ではあまり対象と考えていなかったんですよ。

なるほど。確かにそうですよね。

「”こどもの本”総選挙」の会議で、僕らが言っていたのは「ドッジボール小学生」。給食終わったら図書室に行かずに、ドッジボールの場所取りに行く子どもっていたじゃないですか。

そうですね(笑)

プロジェクトの本当のターゲットはそういう子どもたち。その子たちにもめくる喜びを知ってもらえたら、生きていく力になっていくんじゃないかと。

“めくる”喜び、もっと広く

“めくる”喜び、もっと広く

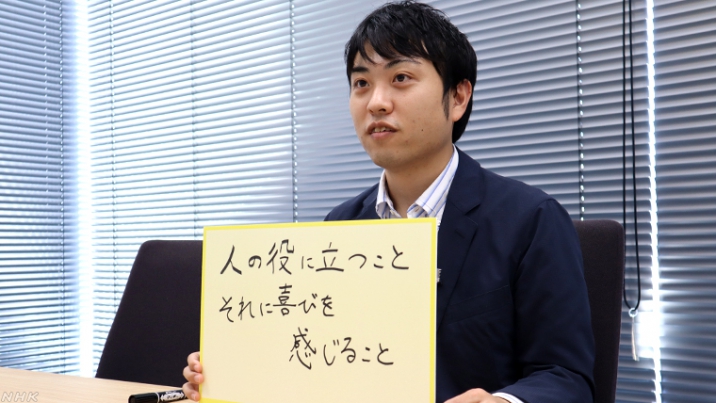

最後に、就職活動を控えた私たちと年齢が近い岡本さんに聞きたいのですが、岡本さんにとって「仕事」とはなんでしょうか?

はい。書きました。

人の役に立つことを、自分がうれしいと思うかどうかも大事なのかなと思っています。結構つらいなとか、大変だなと思っても、その先に喜びがあると思えば、やりがいを感じて仕事ができるんじゃないかなと思います。

本をつくるという仕事自体がつくり手にも受け手にも役に立つことなので、そのことにやりがいを見いだせないと続けられないというか、やらされてると思ってやっていても、喜びがないというか。

なるほど。

岡本って人を助けるのは本当に好きなわけですよ。人の役に立つことも。

会社の役に立つことじゃないんですよ。

人の役に立つこと、子どもたちの役に立つこと。

山科さんは、今後「“こどもの本”総選挙」をどういうものにしていきたいと考えていますか?

そうですね、より多くの子どもたちの役に立ちたいということで、「”こどもの本”総選挙」を、より公平に運営するために、いろんな出版社から参加してもらいます。どんどん支援企業も増やしていこうと思っています。

いま2回目の開催に向けて準備していて、目の不自由な子どもたちの読書活動を調べているんです。せっかく2回目をやるからには、もっと、広く、参加できるような仕組みをと考えています。2回目に間に合うかは、まだ、わかりませんが…。

2回目の開催、楽しみにしています。きょうは、ありがとうございました。

「自分は決して“軸”が強い人間ではない」と語る岡本さん。いまの仕事とは偶然の巡り合わせだったのかもしれませんが、「誰かの役に立ちたい、サポートしたい」という信念は変わらないからこそ、児童書の出版に携わる喜び、やりがいを見いだしているように思いました。

「子どもたちに本を読んでもらわないと出版業界に未来はない」と断言する山科さん。“めくる喜び”を堅く信じ、その魅力を伝える意義が、仕事の原動力になっていると感じました。