目指せ!時事問題マスター

1からわかる!「ESG」

2019年05月30日

(聞き手:鈴木マクシミリアン貴大 伊藤七海)

さまざまな企業が“マスト”なテーマとして挙げる「SDGs」と「ESG」。それって何?難しそう…。大丈夫です!知っておきたいポイントを1からまとめました。「ESG」初級編です。(「SDGs」編はこちら)

そもそも「ESG」って?

そもそも「ESG」って?

学生

鈴木

ESGはいくつもの企業がマストなニュースとして挙げているのに…、わからなくて…、本当に1から教えてください!

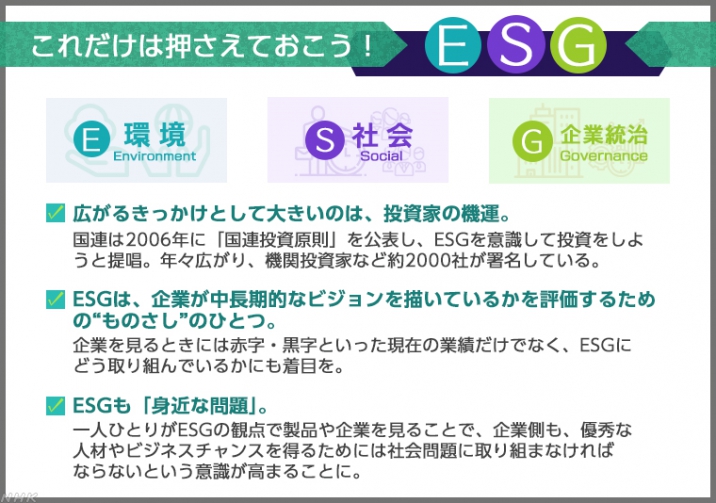

わかりました。まず、「ESG」(イーエスジー)は、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の頭文字をとったものです。

大谷さん

「企業を見るための“ものさし”」であり、「企業の持続的な成長の土台となりうるもの」と考えてください。

“ものさし”ですか?

環境であれば海洋中のマイクロプラスチックの問題とか、社会であればダイバーシティや新興国での児童労働の問題とか、企業統治であれば相次ぐ企業の不祥事とか、社会的な課題がありますよね。

それに対して、どう対応するか。かつてはCSR(※)ってよく言われましたよね。今もあるんですけど。

※CSR・・・Corporate Social Responsibilityの略で、「企業の社会的責任」と訳される。企業は顧客や株主、従業員に対してだけではなく、広く社会全体に対しても責任を果たし、価値を提供すべきという考え方。

「ESG」は「CSR」よりも事業性の観点が入っています。

企業が、リスクや機会を十分認識した上で、ある意味戦略的に、社会的な課題にどう取り組んでいくかというのが「ESG」だと認識しています。

すいません…、ちょっと難しいです…

そうですよね。

CSRは、環境や社会に対して良いことを、企業が企業の目線でやっていくイメージ。

ESG は、例えば自動車業界だと、二酸化炭素をいかに減らすために、電気自動車の開発に取り組むとか、水素で走ることに取り組むとか。

社会課題が、企業にとってリスクかもしれないけど、自社の製品やサービスがより伸びるチャンスになるかもしれないところに、戦略的に取り組むイメージですね。

業界ごとに、取り組む課題があるのですか?

業界ごとではなく、企業ごとですね。企業としてEとSとGに対してどう取り組むかという目線です。

「ESG」ポイントは“投資家”と“取引先”

「ESG」ポイントは“投資家”と“取引先”

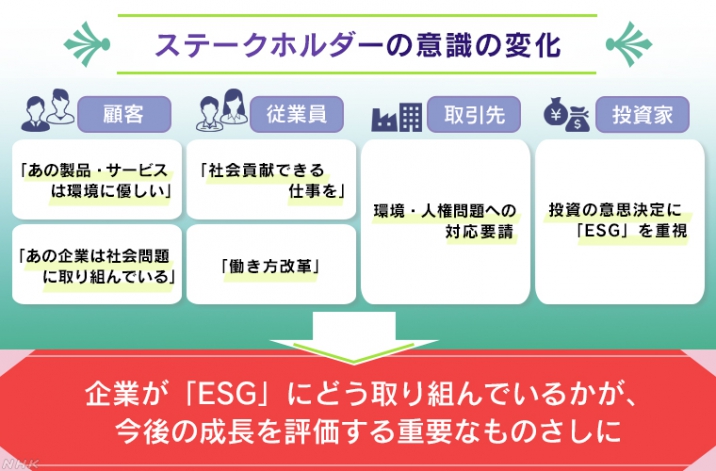

「ESG」が大事だな、となってきた理由は、ざっくり言うと、ステークホルダー(※)からの要請という観点が一番強いです。

※ステークホルダー・・・企業の経営に対して利害関係があるもののことを指す。消費者(顧客)、従業員、株主(投資家)、取引先のほか、金融機関や競合企業、地域社会、行政機関なども含まれる。ステークホルダーの利害は必ずしも一致しないため、企業はステークホルダー間のバランスをとりながら経営していく必要がある。

特に、投資家の機運と、取引先からの要請ですね。

学生

伊藤

投資家ですか?

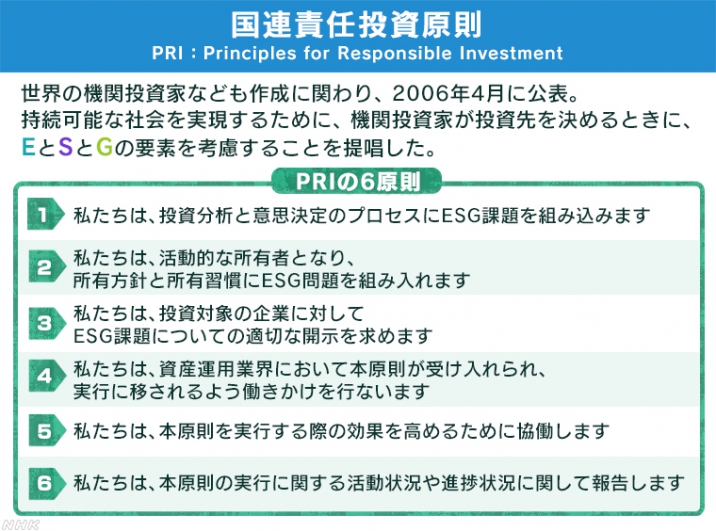

2006年に国連が「責任投資原則」というものを発表しています。

そこで、機関投資家(※)が投資をする際にはEとSとGですね、環境・社会・企業統治をきちんと意識して投資していきましょう、といったことを提唱しています。

2006年に機関投資家が数十社というところから始まったのですが、2018年には1900社あまりがこの原則に署名しました。すごく増えているんですね。

※機関投資家・・・保険会社や信託銀行、年金基金など、大量の資金を使って株式や債券などに投資して運用する大口の投資家。

日本では2015年に「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)」(※)が署名しました。ここは世界最大級の投資運用機関なんです。

※年金積立金管理運用独立行政法人・・・日本の公的年金の一部の管理・運用をしている厚生労働省所管の独立行政法人で、略称はGPIF(Government Pension Investment Fund)。運用資産額は150兆円を超える。

そうなんですね。

企業って、いろいろな株主が株式を保有してくれることで成り立っていますよね。その中にも、短期で株を売買する株主もいれば、長期で持ってくれるような安定した株主もいる。

株主がESGを意識するようになってきているので、企業としてはESGに取り組んでいないと安定した株主が得られない、と。

安定した株主がいないと、経営上、困りますよね。

そうですよね。

なので企業も、ESGについての取り組みを積極的に開示して、投資家からの理解や評価を得ようとしているんです。

また、取引先を「ESGでどういう取り組みをしていますか?」という基準で選ぶことも、すでに始まっていますよ。

取引先を選ぶ基準にもなるんですか?

企業が原料の調達から製品を消費者に届けるまでのサプライチェーン上で児童労働(※)をさせていないかとか、そういった目線などが大事だと思います。

※児童労働・・・国連の機関、ILO=国際労働機関によると、世界の5歳から17歳までの子どものうち、鉱山や建設現場での作業や長時間労働など安全や健康を損なうおそれがある「児童労働」に携わっている子どもは、2016年の時点で約1億5160万人にのぼっている。これは世界の子どもの10人に1人にあたるという。この問題を受け、取引先に児童労働に関与しないよう求める企業も増えてきている。

「ESG」なぜ注目されるように?

「ESG」なぜ注目されるように?

なぜ、ESGがそこまで注目されているのですか?

社会問題の顕在化が一番大きいと思います。

海面が上昇したり、夏すごく暑かったり、気象や環境が異常だなと感じることがありますよね。

その中で、温暖化を抑えましょうとか、社会問題に対して対策を!という機運が高まっていて、それで、ESGへの意識が非常に高まっていると思います。

なるほど。

投資家からの評価はすごく大事なことで、大企業や上場企業はやはり投資家の目をすごく気にしていますよね。

でも、中小企業となるとESGもまだまだ取り組みはこれから。

今は大企業が取り組んでいて、これから中小企業にもその風が吹いてくるかな、というところだと思います。

あと、もうひとつ。

企業が持続的に成長していくかどうかを中長期的に見るために、E、S、Gに対するスタンスやどんな取り組みをしているかという「非財務情報」といわれるものが重要視されてきているんです。

数字じゃ見えないところも重要なんですね。

そう。そしてそれは、就活をされているみなさんにとっても、実はすごく大事なところだと思うんです。

就活にも大事なのですか?

就職したときに、例えばSの部分ですよね、きちんと長く働けるのか、男性でも女性でも同じような土俵で働かせてもらえるのか、というのも企業選びの重要なポイントかもしれませんよね。

ESGに対しての取り組みを発信している企業もありますし、ネットで簡単にアクセスできるので、一度見てみるといいかと思います。

なるほど、そこまで考えてなかったです。

ESGは、もともと欧州発祥みたいなところがあって、欧州の企業を中心にずっと議論されてきたんですけれど、日本ではGPIFが2015年9月に署名をしたことがきっかけとなってこの2、3年で急激に盛り上がってきています。

日本ではこの2、3年でグッときたんですね。

世界的な潮流でいえば、二酸化炭素をすごく出すような企業に対して、最近は投資を引き上げるような動きも出ていますね。

「ESG」これだけは押さえておこう!

「ESG」これだけは押さえておこう!

ESGについて、これだけは学生に押さえておいてほしいというものは?

(1)EとSとGが何の頭文字か(2)その裏にどのような社会課題が潜んでいるのか(3)自分が受けたいなと思う企業がESGに対してどういった取り組みをしているのか、ということですね。

(就職活動の)企業研究の時にも着目してほしいですし、「御社として、どのように取り組まれているんですか」とか、「社会課題の解決に対して、どういった製品やサービスに取り組まれているのですか」などを聞くのもポイントだと思いますよ。

ESGに取り組んでいるかどうかは、企業が中長期でどういうビジョンを描いているかの裏返しだとも思うんですね。

みなさんが入社して10年20年経ったころにその企業がどうなっているのか、その姿を描けているのかということにもつながっていると思いますよ。

話をお聞きして「SDGs」と「ESG」が企業の成長を左右する重要なテーマだと分かりました。また、私たち一人ひとりの意識が社会を変えるきっかけになることが分かり、身近な問題として考えるようにしていきたいと思います。ありがとうございました!