山本恵子です。NHKの名古屋放送局で記者とデスク、そして解説委員(ジェンダー・男女共同参画担当)をしています。

おととし、2020年の8月に父を亡くし、葬儀の後の相続手続きを、「記者として役所の書類手続きや申請は慣れているからできるだろう」と、すべて自分でやることにしました。

それがやってもやっても終わらない「相続手続きの沼」にはまり込み、あまりの煩雑さ、非合理さ、そして「住民票の除票」「除籍謄本」「今は令和ですけど『名寄帳(なよせちょう)』って何?」などと格闘した9か月。

その中で「親が元気なうちに聞いておけばよかった!」と思うことも多く、また役所や金融機関には今後の改善につなげてほしい!と、この“苦闘”を記事にまとめ、最後には、するべき主な相続手続きをまとめた一覧表をつけました。

私の体験が少しでもお役に立てたらうれしいです。

この記事は2回シリーズです。後編はこちら

後編の記事には私が専門家や行政に取材してまとめた「相続手続きの一覧表」も掲載ています。ご活用ください。

お葬式は “始まり”だった

■2020年8月31日(月)

父、82歳で亡くなる。

4ヶ月間、意識がない状態が続いていた中で、あらかじめ決めてあった葬儀会社に連絡。

お寺にも連絡して、お通夜とお葬式の日程を決めた。

親戚はじめ父の関係先に電話で連絡。

同時に葬儀を行う斎場に遺体を安置。これが最後にゆっくり父にお別れを告げる時間となった。

病院で「死亡診断書」をもらう。

相続手続きは静かにここから始まっていた。

【相続手続き・これだけは】

「死亡診断書」はA3の用紙で「死亡届」とセットになっています。このあとさまざまな手続きで必要ですが、「死亡届」を提出すると返ってこないため、提出前に何部かコピーを取っておくことが重要です。

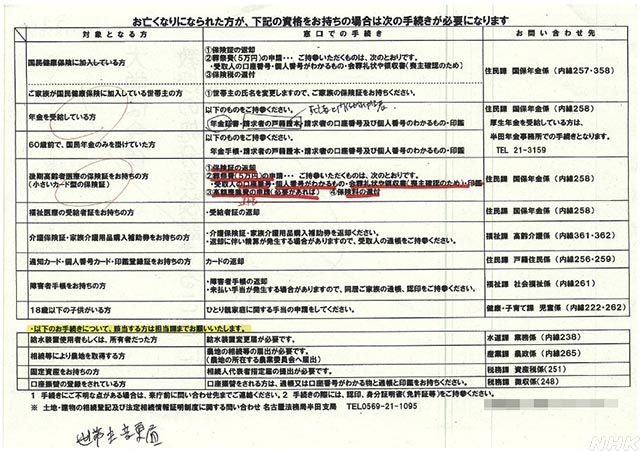

役場ではこのような、死亡時の手続きの一覧表をいただきました

■9月1日(火)

朝から葬儀会社と打ち合わせ。葬儀の段取りや何をどれだけ準備するのか、たくさんのことを短時間で決めていく。

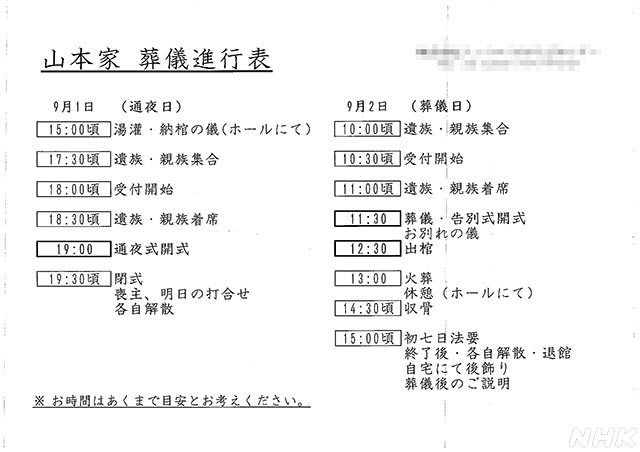

葬儀の進行表です

空いている時間に役場に行って「死亡届」を提出。火葬申請をして「火葬許可証」をもらってくるように言われる。

窓口では、死亡届と同時にできる手続きもしてくれて、「最後に2階で水道の名義変更もお願いします」と言われたが、「さすがにきのう父を亡くしたばかりなので、水道の名義変更などはあとで」と伝える。

19:00からお通夜。コロナ禍のなかで、また急な連絡にもかかわらずたくさんの方が来てくださった。

■9月2日(水)

お葬式、火葬、納骨、法要。朝から分刻みのスケジュール。

11:30 葬儀 12:30 出棺 13:00 火葬 15:00 自宅に戻り初七日の法要まで。

遺骨を拾いながら思う。

「誰でも死んだら骨になる。生きているうちに何を残すかだ」

【相続手続き・これだけは】

このとき火葬場で受け取る「埋葬許可証」は納骨のとき必要なので保管しておきましょう。

■9月3日(木)

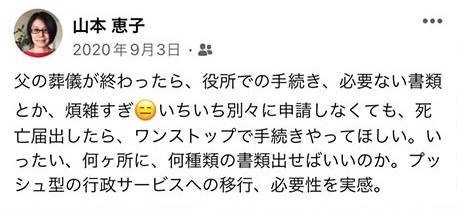

葬儀が終わってほっと一息。とはならず、一週間以内にしなければならない手続きを確認して、その多さにぐったり。このときSNSに投稿したのがこちら。

SNS投稿より

「父の葬儀が終わったら、役所での手続き必要な書類とか煩雑すぎ。いちいち別々に申請しなくても、死亡届出したらワンストップで手続きやってほしい。いったい何カ所に、何種類の書類を出せばいいのか。プッシュ型の行政サービスへの移行、必要性を実感」

■9月4日(金)

会社の忌引き休暇、平日は今日までなので、お寺に葬儀と供養の費用を持参する。

【相続手続き・これだけは】

実家が遠方だったり、翌週、会社の休暇が取れない場合、2週間以内にやる手続きを忌引き期間中の平日に済ませる必要があります。

年金の手続きは予約が必要!

亡くなってから2週間以内に行わなくてはならない手続きの一つが「年金受給停止」の手続き。これは年金事務所に行って「年金受給権者死亡届」を提出しなくてはならない。

手続きに行く前に必要な書類や持ち物を聞こうと年金事務所に電話すると、「手続きは事前に予約が必要」とのこと。しかも平日、役所がやっている時間に行かなくてはならない。

必要な書類はいずれも本人の、

・年金証書

・戸籍謄本

・住民票の写し

・死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー)

・マイナンバーカード

父はマイナンバーカードを作っていなかったのでその代わりの「個人番号通知カード」が必要だが、どこを探しても見つからない(涙)。

父に「通知カード」は普段、どこに入れてあるのか聞いておけばよかった!(ちなみに通知カードの代わりに個人番号が記載されている住民票でもOK)

結局、予約が取れたのは9月24日。私は休みが取れなかったので、弟に母と一緒に年金事務所に行ってもらった。合わせて母の「未支給年金請求書」も提出して手続き。

相続手続き、何から手をつければ?

■11月3日(火)

父が亡くなって2か月余り。相続が気になりながらも相次ぐ仕事、仕事であっという間に11月。

「そろそろ手続きをしないと・・・」

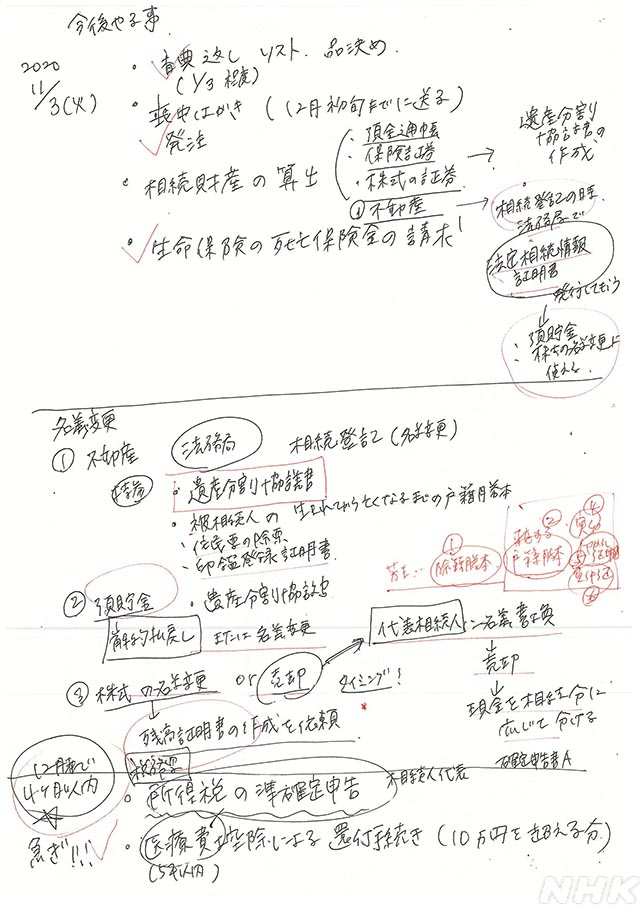

祝日を利用して実家へ。今後やることを整理して書き出してみた。

そのときのメモです

香典返しの品決め、喪中ハガキの発注、そして相続財産の算出、生命保険の死亡保険金の請求…。

「相続財産の算出」と一言で言っても、預貯金や死亡保険金、株式、土地などの不動産を洗い出す必要がある。そして解約や名義変更の手続きに持参する書類をみると、戸籍謄本などあるが、共通して「遺産分割協議書」というものが必要なことがわかる。

【相続手続き・「遺産分割協議書」とは!】

相続人が遺産をどう分けるか話し合って作成する書類のことで、作成するにはそもそも相続する財産がどこにどれくらいあるかを把握する必要があります。

財産のうち銀行の預金を調べるには、金融機関などに残高証明書の作成を依頼しなくてはならない。

そしてそれに必要なのが、

・亡くなったことが確認できる戸籍謄本(除籍謄本)

・手続きする人の戸籍謄本

・実印や印鑑証明

いったい何から手をつければいいのか…。「除籍謄本」とか「住民票の除票」とか慣れない用語が多すぎる(涙)。

途方に暮れながらも、4ヶ月以内に行う「準確定申告」は来月末に期限が迫っている。父の場合は医療費が高額になっていて還付金が返ってくるから手続きが必要なので、こちらから取り組むことにする。

【相続手続き・財産目録があると便利!】

「遺産分割協議書」を作成するときに必要になるのが、相続する財産の一覧です。父は手帳に銀行口座や土地、持っている株についてメモを残してあったのと、部屋の引き出しに保険会社からの封筒や証書類が保管してあったため、洗い出すときに助かりました。

元気なうちに土地や建物などの不動産、預貯金や保険、証券、住宅ローンなどの負債も含めて一覧にまとめておくこと。

そして家族には、そうした一覧の保管場所を知らせておくといいでしょう。

SNS投稿より

「文化の日!父の49日の法要が終わったと思ったら、今度は、亡くなってから4ヶ月以内に『準確定申告』が必要、と。さらに『遺産分割協議書』作成、相続、名義変更、と、手続きは続くよどこまでも。手続きには、それぞれの住民票とか印鑑証明書とか必要で、準備するだけで大変そう。求む!ワンストップ手続き!高齢化進む今こそ、デジタル政府のメリット実感できる改革を。心からの叫び」

「残高証明」取るだけでこんなに…

■11月24日(火)

金融機関は平日しか開いていないので代休をとって、生命保険会社や金融機関、証券会社などに電話。

ある銀行では相続専門のフリーダイヤルに連絡するよう言われる。一見、親切なようで、これが全然つながらなかった(涙)。

銀行を選ぶときは電話がつながるところと、あと解約しやすいところに!(これって、結構、いろんな契約に通じるかも)

いろいろ問い合わせると基本、残高証明書を発行してもらうには店舗に申請に行かなくてはならないことが判明。

銀行は午後3時までだし、仕事しながらの相続手続きは「無理ゲー」に近い(涙)。

一方で問い合わせた証券会社は、手続きには行かなくてはならないが、「残高証明願」の書類は郵送で送ってくれる。

金融機関によって対応も持参する書類もバラバラ。新型コロナの感染拡大で、金融機関の書面、押印、対面手続きの見直しの検討が始まっているが、本当になんとかしてほしい。

死亡保険金は、生命保険会社に電話すると郵送で「保険金請求書」が届き、書類に記入して、死亡診断書や保険証書など必要な書類とともに返送して終了。

自分の実印ってどれだっけ?

■12月15日(火)

父が亡くなってまもなく4ヶ月。「遺産分割協議書」の作成に必要な、父の財産を知るための銀行の残高証明申請に必要な書類すら、まだ揃わない。

残高証明申請に必要な書類のひとつ、「印鑑証明書」はどの役所でも取得できるとのことで職場の最寄りの役所に行くが、わかったのはそもそも私は印鑑登録していなかったこと。印鑑登録は住んでいる区役所でしかできないとのことで、転戦。これだけで何日も費やした。なぜ残高証明を発行するのに、印鑑証明まで必要なのか。

「遺産分割協議書」さん、いつになったらあなたにたどり着けるのか・・・。

「名寄せ帳」っていつの時代よ?

■12月28日(月)

年末年始の平日休みを利用して、父の勤務していた会社の近くの銀行に行って、初めての残高証明申請の手続き。

以前に電話で、手続きに必要なのは

①除籍謄本

②手続きに行く人の実印

③その印鑑証明

と言われたが、念のため電話したら④通帳⑤届出印も必要と言われる。「えー!通帳と届出印、持ってない」と思い、もう一度確認してもらったら①②③のみでOKだった。

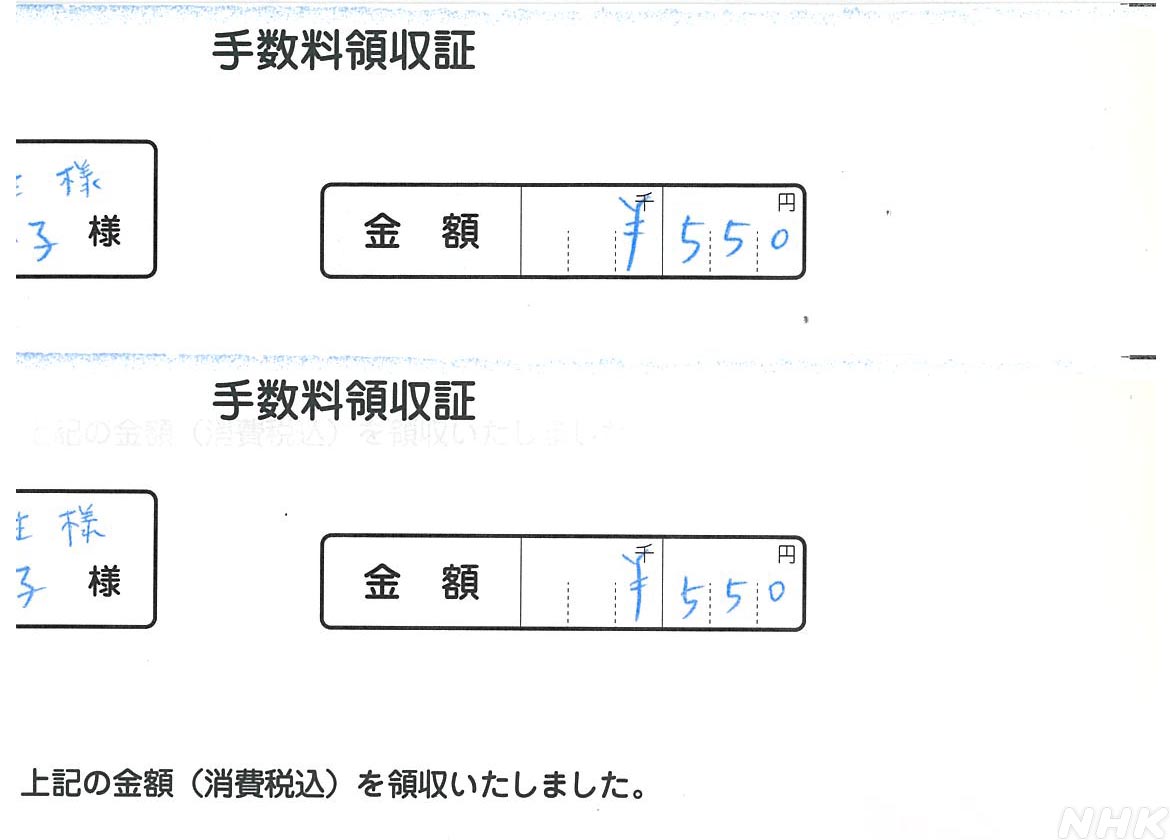

手続きに必要な費用は残高証明のための550円、解約手続きで550円の計1100円。そして判明した銀行残高はなんと816円!まさかの赤字(涙)。

残念すぎて撮った写真

使ってない銀行口座は解約しておいてくれたら、こうした手間も費用もかからないのにと実感。

さらに「遺産分割協議書」には土地と建物の評価額も必要とのこと。評価額はどうしたらわかるのか。調べると、実家のある役所に行って「名寄帳(なよせちちょう)」を入手し、「固定資産評価証明書」を確認する、とある。「名寄帳って何?」これまた初めて聞いた言葉が出てきたので調べたら、個人が所有する不動産が一覧になっている書類で、江戸時代の土地台帳の一種とのこと。令和の今もその名が使われているとはびっくり。

そんなこんなで当初は年内に終わらせるつもりだった相続手続は、手続きに必要な「遺産分割協議書」の作成のための書類や情報を集めることすら終わらず、いかに見通しが甘かったかを思い知る。実家で父の遺品を整理しながら「相続手続き、【年度内】には終わらせる!」と新たな野望を胸に抱きながら、年越し。

この記事へのコメント