- トップ

- 男性育休 “今 変化のとき”

男性育休 “今 変化のとき”

「子どもが生まれたら、育休をとろう」

そう考える男性が増えています。

だけど、会社にいつ、どうやって言いだしたらいい?

仕事のやる気を疑われないかな…。

どんな生活になるのだろう?

まだまだ不安も多い男性育休。

自身の育休経験やパパの本音をネット上で発信して共感を呼んでいる、認定NPO法人フローレンスの前田晃平さんは「今こそ変化のとき。男性だから仕事、女性だから育児という思い込みを、少しずつみんなで変えていきましょう」と話します。

(ネットワーク報道部 大窪奈緒子)

自分はタフだと思い込んでいた

いかにもやさしいパパという雰囲気の前田さんは38歳。

今、3歳の長女が生まれたとき、2か月の育休を取得しました。

妻の妊娠中から、さぞ意識の高いパパだったのかと思いきや、決してそんなことはなく、朝いちばんで仕事に行き終電で帰ってくる、仕事第一の生活でした。

育休の取得を決めたのも、周りから勧められて何となくという面もあったそうです。

前田さん

「子育てを、そんなに大変なことだと思っていませんでした。というか、そんなに意識してなかったというのが正しいかもしれません」

育休前には、気になっていた本を10冊も購入。

子どもが寝ている間にコーヒーを飲みながら優雅に読書にふけろうと考えていました。

しかし、実際に子どもが生まれて育休に入ると、考えが一変したと言います。

前田さん

「育休は、シンプルに極めて過酷な期間でした。うちの子はあまり寝てくれない子で、夫婦ともども、ものすごい睡眠不足に追い込まれました。ふだんしないようなけんかもたくさんしました。お互い、神経をすり減らした期間でした。これまで働いてきた経験などから『自分は精神的にタフだ』と勝手に思い込んでいたのですが、そんなことはなくて。診断こそされていませんが、“うつ”ではないかという精神状態に陥りました」

そもそも育休なんか取らなければ、こんなにけんかをしなくて済んだのではないか。

そんな考えも浮かんでいたある日の早朝、まだ新生児だった娘が泣きだし、妻が授乳をはじめました。

ふと見ると、娘だけでなく、妻も涙を流していました。

生まれたばかりでうまくおっぱいが吸えない娘を抱え、乳腺炎を発症していた妻は、痛みに耐えながら授乳をしていたのです。

前田さんは、急いで2人の後ろにまわり、娘がおっぱいに吸い付きやすいよう娘の頭を手で支えて授乳のサポートをしました。

娘がなんとか、おっぱいを飲み始めてくれたとき、妻が涙を流しながら「ありがとう」と言ってくれたそうです。

前田さん

「私はこのとき、やっと分かった気がしました。育休は、取りたいとか取りたくないとか、そういうものではなくて、わが家にとって取らなくてはいけないものなのだと。けんかするくらい、いいじゃないかと。それよりも、パートナーが窮地に立たされて、母子ともに窮地に立たされているときに、何かしなきゃと。その一心でした。それと、ここにもし自分がいなかったらよりひどい状態になっていたのだろうなと。本当に命に関わる問題だなと感じました」

いままさに過渡期

産後のパートナーを支えたい。

とはいえ、前田さんのように職場の理解があり、育休を取りやすい環境にある人だけではないのが今の現状です。

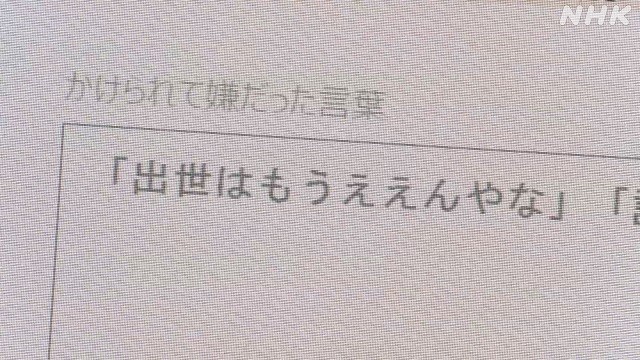

NHKが育休を経験したパパたちに聞いたアンケートでは

「男性が育休取って日中何しているんですか?」

「出世はもうええんやな」

「前代未聞です」など

心ないことばを周りの人からかけられたというケースも少なくありませんでした。

こうした状況について前田さんは「厳しいことばが職場や社会から男性に対して出てきたことこそ、まさに過渡期で変化の兆しだ」と話します。

前田さん

「こういう厳しいことばをかける人が、みんながみんな悪意あるかというと、そういうわけではないのだろうと思います。前向きに考えれば、今まではこういう厳しいことばさえも出てこなかったのが現状です。男性育休というアクションをおこす男性が増えていくことによって、厳しいことばがようやく出てきたとも言えるのではないでしょうか。これから官民一体となって、男性も女性も育休を取りやすいよう、子育て世代の背中を押せる施策を打っていけたらすばらしいのではないかと感じます」

取れるか取れないかではなく

ことし4月からは、男性が育児休業をとりやすくするための新しい制度も始まります。

具体的には、企業に対して従業員への制度の周知や育休中に受け取れる国の給付金についての説明が義務づけられるなど、男性育休に対する社会的な関心も高まっています。

前田さん

「企業には『育休なんてとらせるのは現実的に無理』と、はねつけるのでなく、会社の現状に合わせてどこまでやれるのか、現実的なラインというのを社員と建設的に議論していってほしいです。新しい制度をうまく使って、育休を『とれる』か『とれないか』のゼロか百かで考えるのではなく、2日だったら? 2週間だったら? 2か月だったら? と、ここまでだったら育休を取ることができるという点を、互いに探していってほしいなと思います」

もう1つ、制度の推進とともに、社会の空気を変えていくことも必要です。

前田さん

「男性が仕事をして女性が育児をするものだという、社会の空気が変わっていってほしいと思っています。男性も女性もみんなで、男性育休について考えて、共有していきたいです。家庭を守ることこそ、親としての第一の責務だということを、みんなで共有できたらいいのではないでしょうか」

前田さんは、ふだんのNPOの活動などを通じ、核家族化や共働き率の上昇、地域のつながりの希薄化などで、女性への育児の負担感が増加していると感じています。

「助けて」と言い合える社会になってほしいと願っています。

前田さん

「パートナーや社会に対して『助けて』と伝えられる、そしてそれに手を差し伸べられる環境であってほしい。子育ては大変ですが、とても幸せな営みだとも感じています。とはいえ、幸せだと受け取れる余裕がない現状もある。それはつらく悲しいことですし、子どもにとってもよくない影響が出るのではないでしょうか。だからこそ、社会、男性育休というところで、パートナーとしっかり関わっていける社会になったらいいなと思います」