- トップ

- 誰もが安心して子育てできる社会へ

誰もが安心して子育てできる社会へ

札幌で2歳の女の子が亡くなった事件から2年。

見えてきたのは社会とのつながりを失っていった母親の姿でした。

孤立する母親たちと社会の接点をどう保つのか。

子どもの命を守るため、私たちに何ができるのか。

取材の記録です。

(NHK札幌 記者 関口祥子/NHK帯広 ディレクター 川畑真帆)

“自分としては子育てを精いっぱいやっていた”

2年前の6月5日、札幌市内で当時2歳6か月だった女の子が死亡しました。

亡くなったときの体重は、2歳児の平均の半分ほどの7キロ足らずしかありませんでした。

また、頭や体にあざがありました。

十分な食事などを与えていなかったのではないかとして、罪に問われていました。

2人とも無罪を主張しましたが、1審で母親には懲役9年、交際相手には懲役13年が言い渡されていました。

その後、最高裁まで争われましたが、被告側の主張は退けられています。(2021年11月現在)

母親は裁判で、一貫して「自分としては子育てを精いっぱいやっていたつもりだった」と話しています。

一方で、18歳で母親となった被告が、社会とのつながりを失っていった実態もわかってきました。

傷を抱えた”子ども”のまま始まった子育て

「昨日で1か月。んも~かわいい!かわいすぎる!おっきくなるの早いなあ。大人になって旅立つこと考えちゃって1日1回は悲しくなってる。」

これは女の子が生まれて1か月後に母親がSNSに投稿したことばです。

しかし2年後、娘の成長を見守ることは永遠にできなくなりました。

平成10年生まれの母親。

父親から母親への暴力が理由で、12歳のときに両親は離婚します。

その後、札幌市内で母親と弟と暮らしますが、中学生の頃から家出を繰り返し、高校には1年しか通っていません。

17歳で当時の交際相手との子どもを妊娠しますが、相手から暴力を受け、中絶を余儀なくされます。

事件後、札幌市の第三者委員会がまとめた検証報告書では、この時期の母親について「困難な状況を抱えている支援の必要な10代後半の子どもであった」と記しています。

報告書をまとめた北海道大学の松本伊智朗教授は「中絶することで母子保健とのつながりが途切れてしまったことが最初の問題だった」と指摘します。

「人工妊娠中絶すると、母親あるいは妊婦でなくなるので、支援の対象から外れます。産みたい、母になりたいと思って動き始めて、そうではない選択をせざるをえなかったのは、いちばんつらいときなはずなんです。そういう時に支援が届かない、むしろ支援から外れていく制度になってしまっています」

中絶の数か月後、同じ男性との間にみごもったのが事件で亡くなった女の子でした。

母親はその男性と別れ、1人で産み育てることを決めます。

愛情と同時に不安を抱える母

シングルマザーとして女の子を育て始めた母親は「めんこい」「首あげれるようになった~ほんと感動だなぁ」と、SNSで娘の成長を喜ぶ母としての一面を見せています。

一方、同じ時期でも、明け方近くになると不安な気持ちをつづっています。

「全てに対してどうしようもないくらいの不安で押しつぶされそう。少しでいいから安心できる居場所がほしい」

「ひとりでいると色々考えちゃってだめ。悩み多すぎて疲れる」

当時無職だった母親ですが、生活保護を受け取るため区役所にたびたび足を運ぶなど、社会とのつながりを保っていました。

また、乳幼児健診にもみずから女の子を連れて行きました。

しかし1歳6か月の健診で、女の子の極端な成長不良が明らかになります。

松本教授は、この時、異変に気付いて支援体制を組めなかったことが、その後の悲劇につながったと考えています。

松本教授

「なんらかの支援なり診察なり診断が必要だということが明白であったということです。子どもさんの状態としては放置できないような、診察・病院にきちんとつながなければいけないような事例でした」

孤立を深めた先に…

その後、母親と社会とのつながりは徐々に失われていきます。

母親は、ススキノの飲食店で働き始め、そこで出会った男性と交際を始めます。

女の子が2歳を迎える頃、当時の交際相手と同せいを始めたのを機に生活保護の受け取りをやめてしまいます。

しかし、男性との関係はまもなく破局。

そこに現れたのが事件で関わることになる交際相手でした。

同せいを始めると、母親は女の子をそれまで預けていた保育所に通わせるのをやめます。

この頃、女の子にあざができるようになり、交際相手から「虐待していると疑われるため行かせないほうがいい」と言われたと、母親は裁判で証言しています。

さらに裁判では、母親らが女の子を家に置いて長時間出かけていたことも明らかになっています。

あるときは2人で室蘭に出かけ、さらにカラオケへ行き、家に戻ったのは12時間後でした。

母親は裁判で「3、4時間で帰れると思っていました。おにぎり3個とおやつとジュースを置いていったので、大丈夫だと思いました」と話しています。

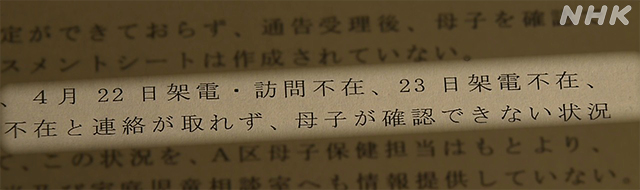

女の子が2歳4か月の時、児童相談所に近隣住民から「泣き叫ぶ声が聞こえる」と通告が入ります。

職員が自宅を何度か訪問するものの不在で、安否を直接確認することはできませんでした。

その翌月、今度は警察が自宅を訪ねます。

このとき女の子の足の裏には、ばんそうこうが貼られていましたが、母親は交際相手から「ヘアアイロンを踏んでできた傷だ」と言われていたため、警察にもそう説明しました。

そして、6月5日。事態は最悪の結果を迎えます。

母親の通報で警察と消防が駆けつけると、女の子が意識不明の状態で床に倒れていました。

女の子の全身にはあざがあり、体重は2か月前より1キロ以上落ちていました。

蘇生措置が取られましたが、病院でまもなく亡くなりました。

検証報告書では、各機関が連携しながら、もう一歩踏み込んだ支援をすべきだったと指摘しています。

松本教授

「本人から相談があったかどうかというより、行政の中での連絡の不行き届きや、共有の不徹底もあったと思います。必要なのは、どんな事で困っているかを一緒に考えるような姿勢ということです。この人が、なぜ困っているかということを、その人と一緒に考えるようなプロセスなり姿勢ですね」

網目から こぼれ落とさないために

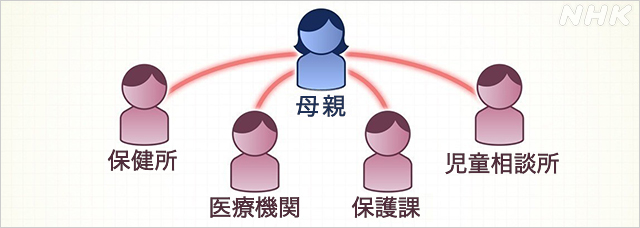

母親は妊娠以降、複数の機関と接点がありました。

保健所、乳幼児健診を行った医療機関、生活保護を担当していた区の保護課、児童相談所などです。

各機関は親子のリスクを認識していたものの、情報共有が十分にできていませんでした。

▽保健所は母親の不安定な環境での妊娠を認識

▽医療機関は女の子の身体が極端に小さく、成長不良であることを健診で把握

▽保護課は親子といちばん接触する機会が多く、生活の状況全体を把握

それぞれ専門的立場で情報を持っていながら、それらを共有して支援を考えることができなかったのです。

複数の機関が関わる中で、どこかがしっかり見ているだろうという他人任せの部分があったと報告書では指摘されています。

札幌市は事件のあと、リスクのある妊婦や家庭に関しては、関係機関が集まって対策を話し合う「要保護児童対策地域協議会」に必ずつなげるとしました。

その開催は、2018年度は延べ492回でしたが、2020年度は延べ1073回と2倍に増えています。

札幌市児童相談所の山本健晴所長は、関係機関との連携において「誰もが与えられた業務より少し幅広く見る、つまり“のりしろ”を作ることで、網目からこぼれ落とさない連携体制を構築したい」と話します。

山本健晴所長

「ややおせっかいであっても、自分の仕事の範ちゅうを超えて、相手の部分にも踏み込んで、そして連携をするというような体制、考え方というのは、札幌市の職員に少しずつ浸透してきていると感じています。行政には関係機関連携のハブ、中心となって支えていくという役割が求められていると思いますので、そこをしっかり果たしていかなければならないと考えています」

困難を抱えた人ほど「支援が必要だ」と自覚できない

ただ、もう1つ重要な点が指摘されています。

それは、本人自身が自分の困難に気付かず、SOSを出す必要があると思っていない人が多いということです。

10代から20代の女性を支援するNPO法人CANの屋代通子さんは、小さい頃から大変な環境で育つと、それが当たり前になってしまうため、自分が子育てをする時になっても、支援が必要だとは思わない、これは助けが必要だと思うハードルが他の人よりも、かなり高くなってしまうといいます。

NPO法人CAN 屋代通子さん

「客観的にみると、とても大きな問題抱えているけれども、そのこと自体が育ってきた中で、当然の事のように起こっていた、例えば日常的に暴力を受けるというようなことがずっと起こってきたので、それを問題として捉えていいんだと分からないんです」

さらに、そうした人の多くには「苦しいのは自分が悪いから」と思ってしまう「自己肯定感」の低さがあるといいます。

屋代さん

「なんとなく苦しいんだけれども、その苦しんでいることが『誰かからサポートされるに値する事じゃないんだ』と思ってしまう。だから『自分でなんとかしなきゃいけない、これは自分が悪いから苦しいんだ』と思ってしまうと、なかなか支援に自分のほうからアクセスしていこうという思いになりづらいんです」

これまでの行政の枠組みでは、待ちの体制、つまり窓口で申し込みがあって初めて支援を開始することがほとんどで、母親のように「自分としては精いっぱい育児をやっていた」という人とつながる方法は多くありませんでした。

そんな中、困難な状況だと気付きにくい人たちに積極的に働きかけていく支援が始まっています。

SOSを出せない女性とつながるきっかけを

この事件をきっかけに、札幌の女性支援やDV被害者支援などを行うNPO13団体は、連携してネットワーク「Cloudy」を作りました。

「Cloudy」は毎月、札幌中心部で若い女性や子ども連れの母親向けに、食料品や生活用品の無料配布を行っています。

取材した日も、70人近くが訪れていました。

この取り組みのねらいは、みずから声をあげられない女性とつながるきっかけを作ることです。

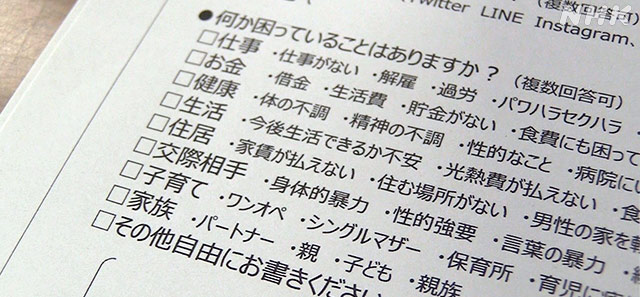

訪れた人にはアンケートに答えてもらいます。

仕事や住まい、交際相手などの情報から、支援が必要な女性を見つけだし、いち早く関わりを持とうというのです。

食品を入れた袋にもQRコードがつけられ、スマートフォンで読み取ると相談窓口のページにつながります。

主催団体の一つであるNPO法人「女のスペース・おん」の山崎菊乃さんは、物資の支援を通して来てくれる人を増やし、気軽に相談できる関係を作っていきたいといいます。

NPO法人 女のスペース・おん 山崎菊乃さん

「どこかでSOSを出せばつながるので、孤立だけはしないでほしい。毎回来てくれる人がいて、そうすると顔見知りになって信頼関係が築けて、これまで言えなかったことが言えて『じゃあこういう風にしたらいいね』と社会資源を提供できるようになりつつあります」

※食料品などの支援については、Cloudyのツイッター(@cloudy73714786)をフォローすると情報を受け取ることができます。

支援につながり自己肯定感を高める

支援機関につながった母親をどうサポートしていくのか。

札幌の児童家庭支援センターでは、社会福祉士や臨床心理士などが常駐し、子育ての相談や、親子の関わり方についてのカウンセリングを行っています。

興正こども家庭支援センターの今泉明子さんは、ここに来る親の多くに「自己肯定感の低さ」が見られるといいます。

興正こども家庭支援センター 今泉明子さん

「自分が親じゃないほうがよかったんじゃないかなとか、いろんな事に対して自信がなかったりとか。それは人との関係だったり、今まで自分の生きてきた人生のある部分だったり。お話をきいていく中で、そういったところが出てくることがすごく多いなと思います」

2年前からここに通う、4歳の娘を持つ夫婦が、今回取材に応じてくれました。

母親は、娘に大声でどなったり、手をあげてしまうことに悩んでいました。

女性

「『何でできないの?』っていうのが出てきたりしちゃって、すごい1歳半相手に怒っちゃったりして…」

この女性は、自身も母親から暴言や体罰を受け、自己肯定感が持てずにいました。

センターの職員はカウンセリングを通じ、状況を前向きにとらえるよう導きます。

女性

「食べるのが遅いんです。食べないくせに。でもお菓子はめっちゃ速い」

今泉さん

「健康的な感じでは、すくすく育ってますもんね」

女性

「お菓子もごはんの代わりにお菓子をくれってタイプではないから…」

今泉さん

「その辺をちゃんとわかってますよね。お菓子ばっかり欲しいからねだったらもらえるとかそういう感じではないですよね。そこは結構、彼女の小さい頃からの個性の1つっていうかね」

女性は、子育てをめぐる自分の感情が少しずつ落ち着いてきたと感じています。

女性

「全部が私の子育てのせいで悪くなってると思ってたけど、ちゃんと子どもと話せる関係もできてきてるなっていう自信が、ちょっとだけついてきたのがよかったかなと思います」

今泉さん

「子育ては楽しいとか、自分のもとで育てるのがよくないんじゃないかという思いが薄れてきたとか、自分が頑張った事をちょっと認められるようになってきたとか、そういうふうに家族がなっていく姿がやっぱりとてもうれしいですし、一緒に関わっていけたらいいなと思っています」

行政も積極的な支援へ

いち早く動き始めた民間と連携する形で、行政も取り組みを進めようとしています。

札幌市は、ことしの夏から、若年女性への積極的な支援事業を始めます。

NPOと連携して、夜に街を巡回して女性に声をかけたり、SNSを使って呼びかけたりして支援が必要な人を探します。

さらに、行政にワンストップの相談窓口を作り、そこから必要な公的支援につなげるとしています。

札幌市子ども未来局の馬場通江さんは、子ども、妊婦、母親と区切らず、一人の人として「切れ目のない支援」をしていきたいといいます。

札幌市子ども未来局 子ども育成部 子ども企画課 馬場通江 企画係長

「そもそも若い女性と役所のつながりは今まであまりなく、それぞれの事例ごとに支援はできても、切れ目のない支援は難しいのがこれまででした。機動力のあるNPOと、制度にのっとって経済・就労・生活などの支援ができる行政。それぞれが強みを生かして、一緒になって取り組んでいこうと思っています。行政の中でも連携を強め、こぼれ落ちないように網目をなるべく小さくしていきたいです」

私たちにできること

ただ、困難に気付いていない人に支援を届けることは、いまだ行政や支援機関にとって大きな課題です。

コロナ禍で孤立はより深刻化していて、DVの相談も2020年度は全国で19万件を超え、前年の1.6倍に増えました。

また、乳幼児健診が休止になるなど問題を把握する機会も減っています。

取材した行政や支援団体の人たちは、支援の取り組みを多くの人に知ってもらうために、SNSでの拡散などで協力してほしいと話しています。

身近な人のいいねやシェアを通じて支援の情報を知ることで、より身近にその取り組みを頼っていこうと思いやすくなるということです。

小さなことかもしれませんが、そうしたことを一人一人がやることで、必要な支援が届く状況に近づくのではないでしょうか。

取材後記

今回、さまざまな支援団体の方や、ご家族の話を聞いて感じたのは、決して女の子の母親が特殊な人だったと言い切ることはできず、ひと事ではないと感じている人も少なくないということです。

「ひどい親だ」と親を責めることは簡単ですが、子どもの命を守るためには、まずお母さん、お父さんを支えることが欠かせないのだと実感しました。

「大変なら助けを求めればいいのでは」とも思っていましたが、見えてきたのは、困っている人ほど自分が困っていることに気付かず、頼れる人も少ないという事実です。

身近な人や近所の人と少し声をかけあうだけでも、何か変わるかもしれません。

誰もが頼りあい、手を差し伸べあえるような、温かい社会を作ることが、子どもの命を守るいちばんの近道なのではないかと思いました。

【支援情報】

▽支援団体のネットワーク「Cloudy」では、支援物資の配布などの情報をツイッターで発信しています。

▽道内のNPOが連携して始めたSNS相談は

・若い人のためのDV・性暴力SNS相談 Hokkaido

・NPO法人 女のスペース・おん

で探してみてください。

▽妊娠や出産、子育ての相談は各地域の保健センターや児童家庭支援センターにお問い合わせください。

▽内閣府、北海道、各市町村のHPにも相談窓口が掲載されています。