最高裁判所とは記事の一覧へ

重厚な“石の要塞” 中には何が?

最高裁判所は、霞が関や永田町に近い、千代田区隼町にあります。初めて目にすると、石の要塞のような印象を受けるかもしれません。外装と内装に花崗岩をふんだんに使った石造りの建物だからです。建築家の岡田新一氏が設計し、1974年に完成しました。

広い正面玄関を上がると、高い吹き抜けのある石造りの大ホールに出迎えられます。大ホールには「正義」と題されたブロンズ像があります。ギリシャ神話の法の女神「テミス」をイメージしたもので、左手の天秤は「公平、平等」を、右手の剣は「公平な裁判によって正義を実現するという強い意思」を表現しています。それに恥じぬよう、天秤の角度は「水平」を意識して作られているようです。

大ホールを含む「裁判棟」は花崗岩が多用され、重厚な印象を与えています。特に15人の裁判官が審理にあたる「大法廷」は、象徴的な空間として設計されました。天井には二層のガラスがはめ込まれた円筒形の吹き抜けが設けられ、外光が差し込みます。音響にも工夫が凝らされ、厳かな雰囲気の中で審理が進められるようになっています。

各裁判官には個室が用意され、静かな環境で執務にあたっています。

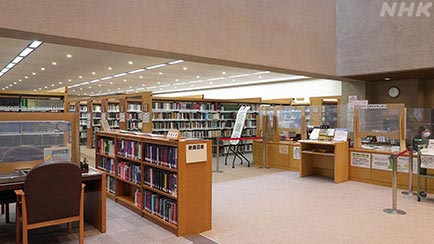

図書館もあり、過去の文献を調べることができます。一般の人も18歳以上で学術目的なら利用できます。(事前の申し込みが必要です)

一転して、行政的な事務作業にあたっている裁判官たち(「最高裁が持つ“2つの顔”」参照)が働く「事務棟」は、「昭和の役所」という印象の、質素な造りです。

昭和の香り漂う事務棟で異彩を放つのが、裁判所のIT化を担う「デジタル推進室」。もともと食堂があった場所に、ことし、真新しいワークスペースができました。

食堂の代わりに胃袋を支えているのは地下にあるコンビニエンスストアです。昼どきには弁当などを買い求める裁判官や職員でにぎわいます。